生活保護を受給している方にとって、歯の健康は生活の質に直結する重要な問題です。特に歯を失った際の治療選択肢として注目されるインプラント治療について、「生活保護でも受けられるのか」「費用はどうなるのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。

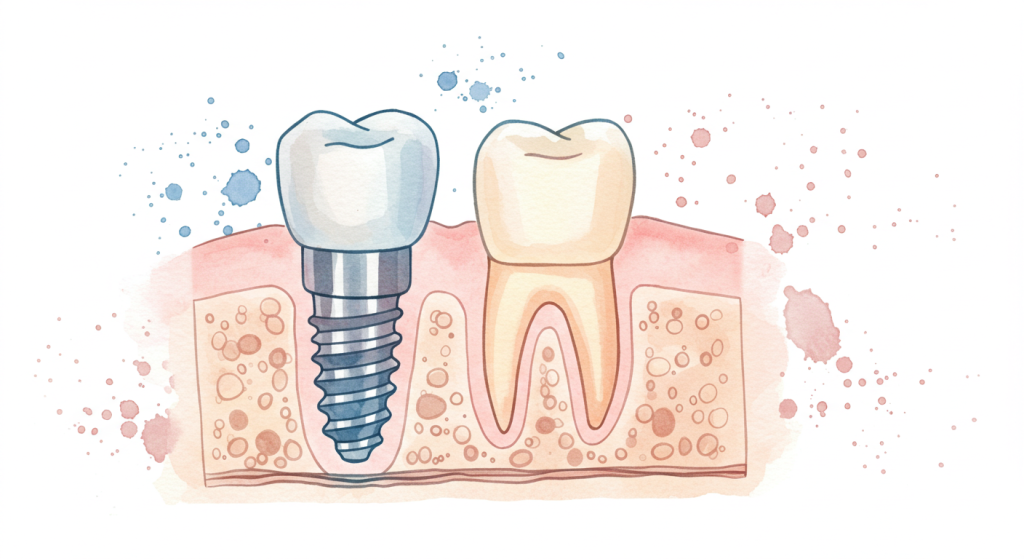

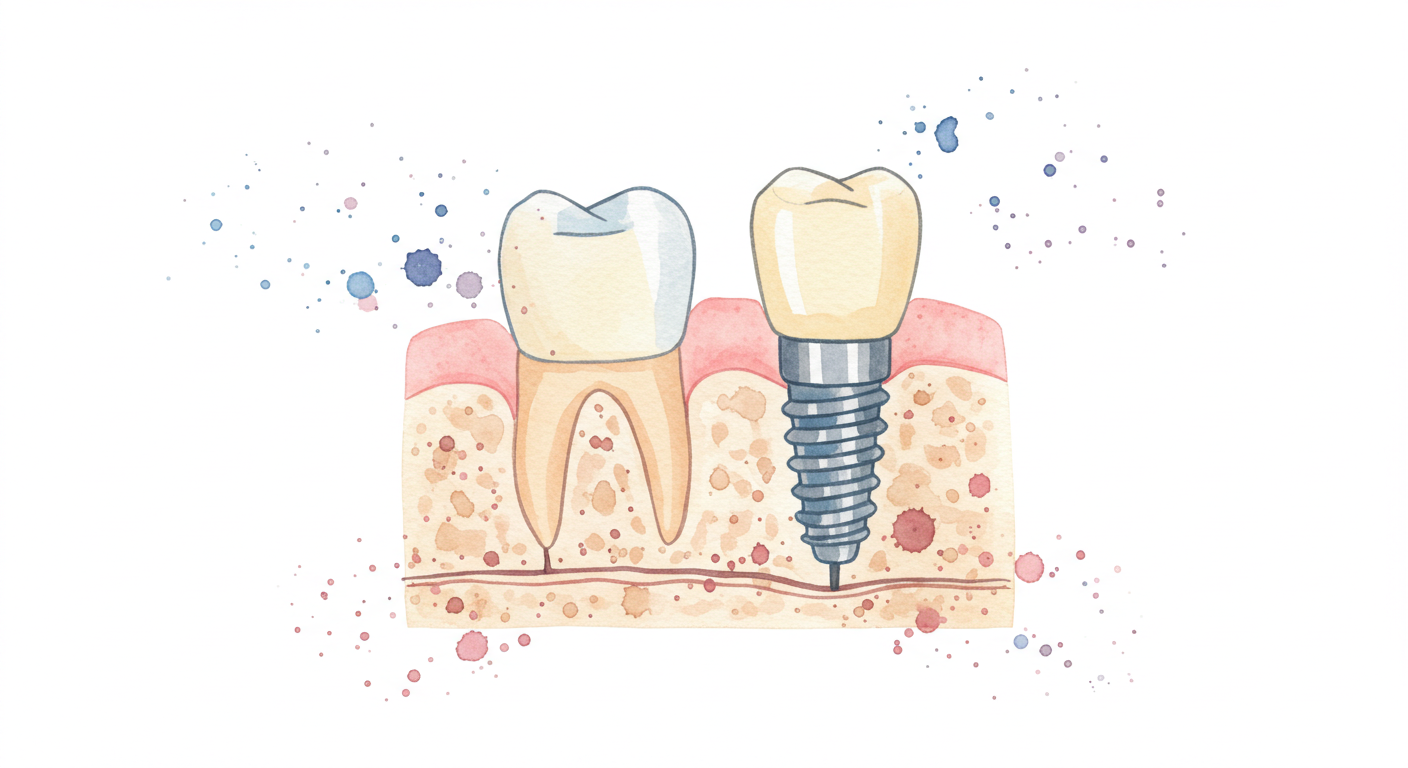

インプラント治療は「第二の永久歯」とも呼ばれ、天然歯に近い自然な見た目と噛み心地が特徴的な治療法です。しかし、1本あたり30万円から50万円という高額な費用がかかることから、経済的な負担が大きな課題となっています。

生活保護制度における医療扶助は、保険収載されている医療行為を窓口負担なしで受けることを可能にしていますが、インプラント治療の多くは自由診療に分類されるため、一般的な医療扶助の対象外となるのが現実です。ただし、特定の医学的条件を満たす場合には例外的に保険適用となるケースも存在します。

本記事では、生活保護受給者がインプラント治療を検討する際に知っておくべき制度の詳細、手続きの流れ、代替治療法、そして経済的負担を軽減するための方法について、具体的かつ実用的な情報をQ&A形式でお伝えします。適切な情報を得ることで、ご自身の状況に最も適した治療選択ができるよう支援いたします。

生活保護受給者でもインプラント治療は受けられるの?

結論から申し上げると、生活保護受給者でもインプラント治療を受けることは可能ですが、多くの場合、高額な自己負担が発生します。

生活保護の医療扶助制度は、保険収載されている医療行為について窓口負担なしで治療を受けることを可能にしています。しかし、インプラント治療の大部分は保険適用外の「自由診療」に分類されているため、基本的には医療扶助の対象となりません。

インプラント治療が自由診療となる主な理由は、歯を失った際の機能回復において、従来の入れ歯やブリッジという保険適用の治療選択肢が存在することです。インプラントは機能面だけでなく審美性を重視する「審美目的の処置」と位置づけられることが多く、医学的必要性よりも患者の希望による治療と判断されるケースが一般的です。

そのため、生活保護受給者がインプラント治療を希望する場合、1本あたり30万円から50万円という治療費を全額自己負担する必要があります。この費用負担は生活保護受給者にとって現実的ではなく、治療を断念せざるを得ない状況が多く発生しています。

ただし、完全に不可能というわけではありません。特定の医学的条件を満たす例外的なケースでは、インプラント治療が保険適用となり、医療扶助の対象となる可能性があります。また、医療費控除の活用や分割払いなどの方法により、経済的負担を軽減する選択肢も存在します。

重要なのは、治療を検討する前に担当のケースワーカーに相談し、自分の状況で利用可能な制度や支援について正確な情報を得ることです。また、インプラント以外の保険適用治療についても十分に検討し、総合的に判断することが賢明です。

生活保護でインプラントが保険適用になる条件はある?

はい、非常に限定的ですが、特定の医学的条件を満たす場合にはインプラント治療が保険適用となり、生活保護の医療扶助の対象となる可能性があります。

保険適用となる主な条件は、事故や病気により顎骨が大幅に欠損し、咀嚼機能や口腔構造の再建を目的とする場合です。具体的には以下のような状況が該当します。

まず、顎骨の欠損がある場合です。交通事故や労働災害、スポーツ外傷などによる外傷、または癌治療後の顎骨切除など、病気の治療に伴って顎骨が大幅に失われた状況では、単なる歯の補完を超えた口腔機能の再建が必要となります。このような場合、インプラント治療は医学的必要性が高い治療として保険適用の対象となる可能性があります。

次に、特定の公的支援制度の利用です。難病指定を受けている疾患に関連する口腔機能障害や、先天性の疾患による顎骨の発達異常などでは、公的な支援制度との組み合わせによりインプラント治療が保険適用となるケースがあります。

しかし、これらの条件を満たしても、さらに厳格な要件があります。治療を行う医療機関が特定の条件を満たす「指定医療機関」である必要があります。具体的には、歯科口腔外科が設置されていること、入院用ベッドが20床以上あること、当直体制が整備されていることなどの要件を満たす医療機関でなければなりません。

また、保険適用となる場合でも、すべてのインプラント治療が対象となるわけではありません。機能回復に必要最小限の本数や部位に限定されることが一般的で、審美性の向上を主目的とする追加的な治療については自己負担となる可能性があります。

重要なポイントは、これらの例外的条件に該当するかどうかの判断は、専門的な医学的診断と行政の審査を経て決定されることです。まずは担当のケースワーカーに相談し、専門医による診断を受けた上で、保険適用の可能性について具体的に検討することが必要です。

一般的な歯の欠損による機能回復目的のインプラント治療は、残念ながらこれらの例外的条件には該当しないため、保険適用外となるのが現実です。

インプラント以外で生活保護で受けられる歯科治療は?

生活保護の医療扶助では、保険診療の範囲内で様々な歯科治療を窓口負担なしで受けることができます。インプラント以外にも、歯の機能回復に効果的な治療選択肢が複数用意されています。

最も一般的な代替治療として、部分入れ歯(部分義歯)があります。失った歯の部分に取り外し可能な義歯を装着する方法で、医療券を利用すればほぼ無料で治療を受けることが可能です。部分入れ歯の大きなメリットは、費用が非常に安く、短期間で治療が完了し、調整が容易なことです。また、健康な歯を削る必要がないため、残存歯への負担が少ないという利点もあります。ただし、見た目が不自然に感じられることや、慣れるまで違和感があること、取り外しの手間がかかることなどのデメリットも存在します。

次に、ブリッジ治療があります。失った歯の両側の健康な歯を土台として人工の歯を固定する方法で、こちらも保険診療の対象となります。ブリッジの特徴は、比較的自然な見た目で安定性があり、取り外しの必要がないことです。部分入れ歯と比較して違和感が少なく、咀嚼機能の回復効果も高いとされています。しかし、健康な歯を削る必要があるため、将来的にそれらの歯に問題が生じるリスクがあることがデメリットです。

その他の基本的な歯科治療として、虫歯治療、歯周病治療、詰め物や被せ物(保険適用内のもの)、根管治療、外傷治療、抜歯なども医療扶助の対象となります。これらの治療により、口腔内の健康状態を改善し、残存歯の寿命を延ばすことが可能です。

特に重要なのは、予防的な歯科治療です。定期的な歯石除去や歯周病治療により、歯を失うリスクを大幅に減らすことができます。生活保護受給者の場合、経済的な理由から歯科受診を控えがちですが、早期の治療により簡単で保険診療の範囲内で治療を完結できる可能性が高まります。

また、総入れ歯(総義歯)も医療扶助の対象です。多数の歯を失った場合でも、適切に作製された総入れ歯により、咀嚼機能や発音機能を回復することが可能です。現在の入れ歯技術は向上しており、適切な調整により快適に使用できるケースが多くなっています。

これらの治療を受ける際は、生活保護指定医療機関での受診が必要であり、事前に福祉事務所から医療券を発行してもらう手続きが必要です。治療内容について不明な点がある場合は、担当のケースワーカーや歯科医師に遠慮なく相談することが大切です。

生活保護受給者がインプラント治療を受ける際の手続きは?

生活保護受給者がインプラント治療を受ける場合、通常の歯科治療とは異なる特別な手続きと注意点があります。自由診療となるケースが多いため、事前の準備と相談が極めて重要です。

まず最初に行うべきは、担当のケースワーカーへの事前相談です。インプラント治療を検討していることを伝え、自分の状況で保険適用となる可能性があるかどうかを確認します。この段階で、治療が医学的に必要かどうか、特別な条件に該当する可能性があるかどうかを検討してもらいます。ケースワーカーは必要に応じて、より詳しい調査や専門機関への照会を行います。

次に、生活保護指定医療機関の確認が必要です。仮に保険適用となる場合でも、治療は生活保護指定医療機関でのみ受けることができます。また、インプラント治療の保険適用条件を満たす場合、歯科口腔外科が設置され、入院用ベッドが20床以上ある等の特定要件を満たす医療機関での治療が必要となります。福祉事務所に問い合わせるか、「医療情報ネット(ナビイ)」で該当する医療機関を検索します。

医療券の発行手続きも重要なステップです。保険適用の治療部分については、通常の歯科治療と同様に医療券が必要となります。自由診療部分と保険診療部分が混在する場合には、それぞれ別の取り扱いとなるため、事前に詳細な確認が必要です。

専門医による診断と治療計画の作成では、口腔外科専門医による詳細な診査診断を受け、治療の必要性、方法、費用について包括的な説明を受けます。この段階で、保険適用部分と自由診療部分を明確に区分し、それぞれの費用を把握します。また、インプラント治療のリスクや代替治療法についても十分な説明を受けることが重要です。

自己負担部分の資金調達については、自由診療となる部分の費用をどのように調達するかを具体的に検討します。デンタルローンの利用、分割払いの相談、医療費控除の活用方法などについて、歯科医院や金融機関と相談します。ただし、生活保護受給者の場合、ローンの審査が困難な場合があることも考慮する必要があります。

福祉事務所への報告と承認では、最終的な治療計画と費用について福祉事務所に報告し、治療実施の承認を得ます。特に高額な自己負担が発生する場合、それが生活保護の受給要件に影響しないかどうかの確認が必要です。

治療開始後も、定期的な報告と経過観察が必要となります。治療の進行状況や追加費用の発生について、適宜ケースワーカーに報告し、必要に応じて計画の修正を行います。

重要な注意点として、すべての手続きを治療開始前に完了させることが挙げられます。事後的な承認や費用負担の変更は困難な場合が多いため、十分な準備期間を設けて慎重に進めることが大切です。

インプラント治療費を抑える方法や支援制度はある?

生活保護受給者がインプラント治療を受ける際の経済的負担を軽減するための方法や制度は限定的ですが、いくつかの選択肢が存在します。これらを組み合わせることで、費用負担を軽減できる可能性があります。

最も重要な制度として、医療費控除があります。インプラント治療が審美目的ではなく「治療目的」で行われる場合に限り、医療費控除の対象となります。1年間に支払った医療費が10万円(総所得が200万円未満の場合は総所得の5%)を超えた場合、確定申告により所得控除を受けることができます。インプラント費用をローンや分割払いにしていても控除対象となりますが、金利や手数料は対象外です。ただし、医療扶助で窓口負担がゼロの場合は医療費控除の適用外となるため注意が必要です。

デンタルローンや分割払い制度の活用も検討に値します。多くの歯科医院では、高額治療に対応するための分割払いシステムを提供しています。また、金融機関が提供するデンタルローンは、一般的なローンより低金利で利用できる場合があります。しかし、生活保護受給者の場合、定職や安定した収入が審査の前提となるため、承認が困難な場合があることを理解しておく必要があります。

高額療養費制度については、基本的にインプラント治療は自由診療のため対象外となります。ただし、一部の骨再生治療や補助的な手術が保険適用となる例外的なケースでは、その保険診療部分のみ制度を利用できる可能性があります。

地域によっては、自治体独自の医療費助成制度が存在する場合があります。生活困窮者に対する医療支援や、特定の疾患に対する治療費補助など、自治体ごとに異なる制度が設けられていることがあります。お住まいの地域の福祉担当窓口や保健所に相談することで、利用可能な制度について情報を得ることができます。

NPO法人や慈善団体による支援も一つの選択肢です。口腔保健の向上を目的とした団体や、生活困窮者支援を行う組織の中には、歯科治療費の一部を援助する制度を設けているところがあります。大阪市西成区の「わたなべ往診歯科」のように、生活保護受給者や生活困窮者に対する歯科医療支援を積極的に行っている医療機関も存在します。

治療方法の工夫による費用削減も重要です。すべての欠損歯にインプラントを行うのではなく、最小限の本数のインプラントを土台としてブリッジや義歯を支える「インプラントオーバーデンチャー」などの治療法により、治療効果を保ちながら費用を抑えることが可能です。

海外での治療という選択肢もありますが、アフターケアや緊急時の対応、言語の問題、渡航費用などを考慮すると、生活保護受給者にとっては現実的ではない場合が多いでしょう。

最終的に重要なのは、これらの制度や方法について、治療開始前に十分な情報収集と相談を行うことです。担当のケースワーカー、歯科医師、場合によっては法テラスなどの法的支援機関とも連携し、自分の状況に最も適した方法を見つけることが大切です。

また、インプラント治療に固執せず、保険適用の代替治療法についても十分に検討することで、経済的負担を大幅に軽減しながら口腔機能の回復を図ることが可能です。

コメント