近年、SNSやブログ、匿名掲示板での誹謗中傷被害が深刻化しています。総務省が把握するインターネット上の人権侵害相談は年間5,745件にも上り、法務省人権擁護機関への新規救済手続受理も1,721件に達しています。SNS利用者の約半数が誹謗中傷投稿を目撃し、1割近くは自身が被害を経験しているというデータもあり、決して他人事ではありません。一方、多くの被害者が「泣き寝入り」している実態もあります。その背景には、慰謝料請求の方法や相場について十分な情報が行き渡っていないことが一因とされています。2022年には侮辱罪の厳罰化(最高懲役1年・罰金30万円)や発信者情報開示手続の簡素化が実現し、さらに2025年4月からは主要SNSに対し投稿削除要請に1週間以内で対応する義務が課されるなど、被害者救済に向けた法整備も進んでいます。本記事では、2025年6月時点の最新情報をもとに、ネット上の誹謗中傷に関する慰謝料の相場や判例動向を、分かりやすく解説していきます。

ネット誹謗中傷の慰謝料相場はどのくらい?個人と企業で金額は変わるの?

ネット誹謗中傷で訴えた場合の慰謝料額には、被害者の立場によって明確な違いがあります。裁判例から見る慰謝料相場を詳しく見ていきましょう。

一般の個人が被害者の場合、名誉毀損による慰謝料はおおむね10万~50万円程度が標準的なラインとなっています。投稿が比較的軽微なものであれば10万円を下回ることもあり、一方で内容が悪質だったり被害が大きければ50万円前後まで認められるケースが多いようです。単発の暴言や悪口といった侮辱(名誉感情侵害)の場合は、さらに低く数万円~10万円程度が相場となります。

事業主や企業が被害者の場合は、一般個人より高めで50万~100万円程度が一つの目安となります。企業の信用や評判が傷つけられた場合、社会的影響が大きいため慰謝料も高額になりやすい傾向があります。実際に企業への誹謗中傷で売上が落ち込んだようなケースでは、減収分の損害賠償も含めて相場以上の額が認められることもあります。

著名人・公的立場の人が被害者の場合は、企業と同様、またはそれ以上の金額が認められることもあります。具体的には50万~200万円程度まで幅が広がり、一般人に比べて2~3倍の慰謝料が認定される傾向があります。これは、著名人の場合、一般人よりも受ける社会的ダメージが大きいためです。

ただし、これらはあくまで典型的な範囲であり、実際の慰謝料額はケースによって大きく異なります。全く根拠のないデマ情報を流布された場合や、そのことで金銭的な損害が発生した場合には、慰謝料額が上乗せされるのが通常です。逆に、誹謗中傷の内容が比較的軽微だったり、一度きりの発言で被害も限定的な場合には、慰謝料が10万円以下にとどまることも珍しくありません。

重要なのは、弁護士費用や調査費用を差し引くと費用倒れになってしまうケースもあることです。そのため、訴訟に踏み切るかどうかは慎重な判断が求められます。日本の裁判実務において精神的苦痛に対する金銭評価が比較的低めで安定しているため、「思ったより少ない」と感じる方も多いかもしれませんが、それでも適切に対処すれば泣き寝入りする必要はありません。

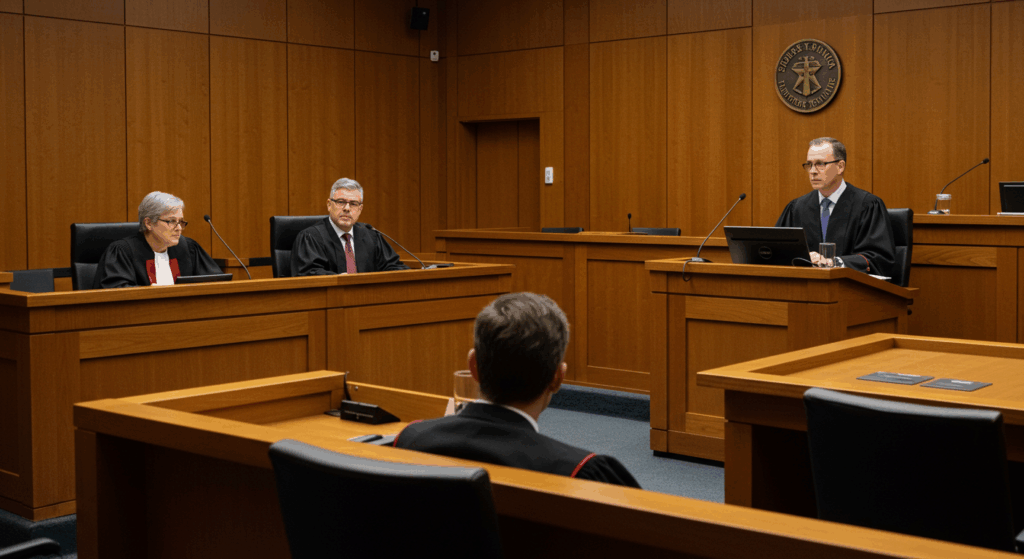

2024年〜2025年の最新判例から見る誹謗中傷裁判の傾向とは?

2024年後半から2025年6月までに注目を集めた主要な判例を見ると、裁判所が誹謗中傷に対してより厳しい姿勢を示す傾向が見られます。

最も話題となったのが、Colabo vs. 暇空茜事件です。女性支援団体Colaboと仁藤夢乃代表が、ネット上で誹謗中傷を繰り返していた人物を訴えた裁判で、東京地裁(2024年7月18日判決)は総額220万円もの慰謝料支払いを命じました。内訳は、仁藤さん個人に対し55万円、Colaboという団体への毀損について165万円です。一般的な相場から見ても非常に高額ですが、これは裁判所が被告の行為を常軌を逸した「誹謗中傷ビジネス」と評価したためです。被告は営利目的で虚偽の情報を拡散し続けており、その悪質性・継続性が通常以上に考慮されました。2025年4月17日の東京高裁判決でも地裁判断が支持され、同額の賠償が維持されています。

もう一つの画期的な判例が、SNS上の「いいね」に対する賠償命令です。ジャーナリストの伊藤詩織さんが、自身を中傷する匿名投稿に「いいね」をした杉田水脈衆議院議員を訴えた裁判で、東京高裁(2022年12月20日判決)は杉田議員の「いいね」行為を違法な侮辱行為と認め、計55万円の賠償を命じました。高裁は「いいね」は単なる意思表示にとどまらず、中傷投稿を肯定的に拡散する行為であり、被害者の名誉感情を害し得ると判断したのです。

リツイートについても責任が追及されています。伊藤詩織さんに対する中傷イラストをめぐる裁判では、元の投稿者に110万円の支払いが命じられるとともに、リツイートした医師にも11万円の賠償責任が認められました。裁判所は「リツイート行為も元の投稿を拡散させることで原告の社会的評価を低下させる効果を持つ」と指摘しました。

差別的な中傷に対しても厳しい判断が下されています。写真ジャーナリスト安田菜津紀さんが、朝鮮半島にルーツを持つ父親について差別的なコメントを投稿された裁判で、東京地裁(2022年12月)は慰謝料33万円の支払いを命じました。判決では「差別的言動は許されない」との趣旨が盛り込まれ、ヘイトスピーチに対する民事上の責任追及の可能性を示唆しています。

一方で、名誉毀損が認められなかったケースもあります。2025年5月、宗教団体UPF-Japanがジャーナリストを名誉毀損で訴えた裁判では、発言の趣旨が必ずしも原告を特定しているとは言えないなどの理由から請求が棄却されました。このように、表現の自由との兼ね合いや証拠の不足により、必ずしも原告勝訴となるわけではないことも重要なポイントです。

これらの判例から見えるのは、組織的・営利目的の誹謗中傷に対する厳罰化、SNSのリアクション機能にも責任が伴うという認識の浸透、そして差別的表現への厳しい対応という傾向です。今後はより慎重なネット利用が求められることになるでしょう。

慰謝料額を左右する要因は何?悪質性や拡散範囲で金額は変わる?

同じ「誹謗中傷」でも、その内容や状況によって慰謝料の額は大きく増減します。裁判所が金額を判断する際に特に考慮される要因を詳しく見ていきましょう。

被害者の社会的地位は、最も重要な要因の一つです。被害者が芸能人や政治家など著名人・公人の場合、一般人よりも受ける社会的ダメージが大きいため慰謝料も高額になりがちです。実務上、2~3倍程度に増額される傾向があるとされています。これは、著名人の場合、誹謗中傷による影響がより広範囲に及び、職業上の損失も大きくなりやすいためです。

発信内容の悪質性・虚偽性も重要な判断材料です。投稿内容が完全なデマ(事実無根)である場合や、人格を執拗に否定するような悪質なものである場合、慰謝料は増額されます。特に営利目的で他人を貶めるような行為(いわゆる「まとめサイト」などでアクセス数を稼ぐための中傷記事等)は、裁判所も悪質と判断し通常より大幅に高い慰謝料を認める傾向があります。前述のColabo事件では、この要因が220万円という高額賠償の決定的要因となりました。

誹謗中傷の継続性(投稿頻度・期間)も大きく影響します。単発ではなく、同じ相手に対する誹謗中傷が繰り返し行われた場合は、被害が深刻であるとして金額が上乗せされます。裁判例では、反復的・組織的な攻撃があった場合に慰謝料が50%~150%増額されたケースがあります。「毎日のように中傷投稿を続けた」「複数のアカウントや掲示板スレッドにまたがって嫌がらせをした」といった事案では、認定額が通常より引き上げられています。

情報の拡散範囲も重要な考慮要素です。誹謗中傷の投稿がどの程度広範囲に拡散したかによって、被害者の社会的評価に与える影響が変わるためです。フォロワー数の多いTwitter/X上での投稿や、アクセス数の多いブログ記事での中傷は、慰謝料も高めに算定される傾向があります。反対に、閲覧者の少ない小規模な掲示板でひっそり書かれた程度であれば、影響が限定的として賠償額も低めに抑えられることがあります。

被害者への具体的影響も金額に反映されます。中傷によって被害者の生活や仕事に具体的な支障が生じた場合、その分慰謝料が増額される傾向があります。例えば「ネット上のデマのせいで職場に居づらくなり退職を余儀なくされた」「精神的ショックで通院治療が必要になった」等の事情が認められれば、被害の深刻さを裏付ける証拠として慰謝料額に反映されます。

一方で、慰謝料額が減額されたり請求自体が認められない場合もあります。中傷とされる発言が実は真実を指摘したものであった場合や、公共の利害に関する正当な論評だと認められた場合です。また、被害者側にも一部落ち度がある(例えば被害者の言動にも他者を挑発する要素があった等)と判断されると、慰謝料が減額されたり訴えが退けられることがあります。

これらの要因を総合的に判断して慰謝料額が決まるため、同じような誹謗中傷でも金額に大きな差が生じることがあります。重要なのは、どのような要因が自分のケースに当てはまるかを正確に把握し、適切な証拠を集めることです。

SNSの「いいね」やリツイートでも責任を問われるって本当?

従来、誹謗中傷といえば自分で文章を書いて投稿する行為が主な対象でしたが、近年の判例によりSNSのリアクション機能も法的責任を問われる可能性があることが明確になりました。

「いいね」による責任追及の代表例が、前述の杉田水脈議員のケースです。この裁判では、一審の東京地裁は「いいね」程度では直ちに違法とは言えないとして請求を棄却しました。しかし東京高裁(二審)では判断が逆転し、「いいね」行為を違法な侮辱行為と認め、計55万円の賠償を命じました。高裁は「いいね」は単なる意思表示にとどまらず、中傷投稿を肯定的に拡散する行為であり、被害者の名誉感情を害し得ると判断したのです。

この判決のポイントは、「いいね」が積極的な支持表明として解釈されたことです。裁判所は「問題となった投稿に『いいね』をすることで、その内容に賛同していることを表明し、結果として中傷内容を肯定・拡散する効果を持つ」と判断しました。特に、杉田議員のような公的立場の人物が行う「いいね」は、一般人以上に影響力があるとして重く評価されました。

リツイートについても同様の責任が認められています。伊藤詩織さんに対する中傷イラストをめぐる裁判では、元の投稿者に110万円の支払いが命じられるとともに、リツイートした医師にも11万円の賠償責任が認められました。裁判所は「リツイート行為も元の投稿を拡散させることで原告の社会的評価を低下させる効果を持つ」と指摘し、たとえ自ら新たな中傷文言を書き込まなくても責任を免れないと判断したのです。

このケースでは、リツイートした医師側は「悪意はなかった」と主張したものの認められませんでした。裁判所は客観的な拡散効果を重視し、主観的な意図の有無にかかわらず責任を認定したのです。金額自体は元投稿者に比べれば小さいものの、「他人の発信をそのまま拡散しただけでも違法行為になり得る」という重要な前例を示しました。

どのような場合に責任を問われるかについては、以下の要因が考慮されます:

- 元の投稿の違法性の程度:明確に名誉毀損・侮辱に該当する内容への反応ほど責任が重くなります。

- リアクションした人の影響力:フォロワー数が多い、社会的地位が高い人ほど拡散効果が大きいとして重く評価されます。

- リアクションの積極性:単純なリツイートよりも、コメント付きリツイートや複数回のリアクションの方が責任が重くなる傾向があります。

- 被害の程度:実際にどの程度拡散され、被害者にどのような影響を与えたかも考慮されます。

これらの判例を受けて、SNS利用者は「軽い気持ちのリアクションもリスクを伴う」という認識を持つ必要があります。特に、感情的な投稿や炎上案件に対するリアクションは慎重に判断すべきでしょう。「自分が書いた文章ではないから大丈夫」という考えは通用しなくなっており、他人の投稿への反応も含めて自分の発信として責任を持つ時代になったといえます。

今後はこのような判例を踏まえ、SNSプラットフォーム側も利用者への注意喚起を強化することが予想されます。利用者としては、「いいね」やリツイートも含めて慎重な判断が求められることになるでしょう。

裁判と示談どちらが良い?それぞれのメリット・デメリットと解決金額の違い

誹謗中傷被害に遭った場合、解決方法として裁判と示談(和解)の二つの選択肢があります。どちらを選ぶかによって、解決までの時間、費用、そして最終的に得られる金額が大きく変わってきます。

示談のメリットは、何と言っても迅速かつ秘密裏に問題を終わらせられる点です。裁判に比べて時間とコストを節約でき、被害者にとっては早期に精神的区切りを付けやすくなります。また、示談交渉では相場を超える高額な解決金を得られる可能性もあります。実際に、女優の春名風花さんがTwitter上の誹謗中傷加害者と成立させた示談では、示談金315万4000円という異例の高額で決着しました。これは刑法上の名誉毀損罪の罰金上限(50万円)を大きく超える金額ですが、加害者側からの提示によるものでした。

示談金の相場は、被害者が個人の場合で50万円以下、事業者や芸能人といった社会的影響の大きい被害者の場合は50万~100万円程度が一つの基準になります。ただし示談は当事者同士の合意次第で金額が自由に決められるため、場合によっては相場を大きく超える額が支払われることもあります。特に加害者が刑事処分を避けたい一心で、法的相場を超える金額を申し出るケースも存在します。

一方で示談のデメリットとしては、法的な強制力がないことが挙げられます。相手が支払いを拒否すれば示談は成立せず、結局裁判に進まざるを得なくなります。また、示談が成立すると通常は「これ以上訴えない」という条件が付くため、後から追加の損害が判明しても請求できないリスクがあります。

裁判のメリットは、法的に確定した判決を得られることです。裁判所の判断により慰謝料額が確定し、相手が支払いを拒否しても強制執行により回収が可能になります。また、判決は公開されるため、社会に対して自分の正当性を示すことができ、同種の被害の抑制効果も期待できます。さらに、裁判を通じてより詳細な調査が行われるため、加害者の特定や被害の立証がより確実になります。

裁判のデメリットは、時間と費用がかかることです。通常、第一審だけで半年から1年以上を要し、控訴・上告となればさらに長期化します。弁護士費用、裁判費用、調査費用なども含めると、数十万円から100万円以上の出費になることも珍しくありません。認められる慰謝料額と費用を比較すると費用倒れになるリスクもあります。

金額面での比較では、一般的に示談の方が高額になりやすい傾向があります。これは、加害者にとって示談による早期解決の方が刑事処分や社会的制裁を避けられるメリットが大きいためです。裁判での慰謝料相場(個人10万~50万円、企業50万~100万円)に対し、示談では1.5倍~3倍程度の金額で決着するケースも報告されています。

どちらを選ぶべきかの判断基準としては、以下の要因を考慮する必要があります:

- 被害の程度と証拠の確実性:証拠が十分で被害が明確なら裁判も有効です。

- 時間的余裕:早期解決を望むなら示談、じっくり戦うなら裁判です。

- 金銭的余裕:裁判費用を負担できるかどうかも重要な要素です。

- 社会的影響を考慮したいかどうか:判決による社会への影響を重視するなら裁判を選ぶべきでしょう。

- 相手の支払い能力:相手に十分な資力がなければ、示談で確実に回収する方が得策かもしれません。

実際の選択においては、まず示談交渉を試み、不調に終わったら裁判に移行するという段階的なアプローチを取るケースが多いようです。専門家である弁護士と相談しながら、自分の状況に最も適した解決方法を選択することが重要です。

コメント