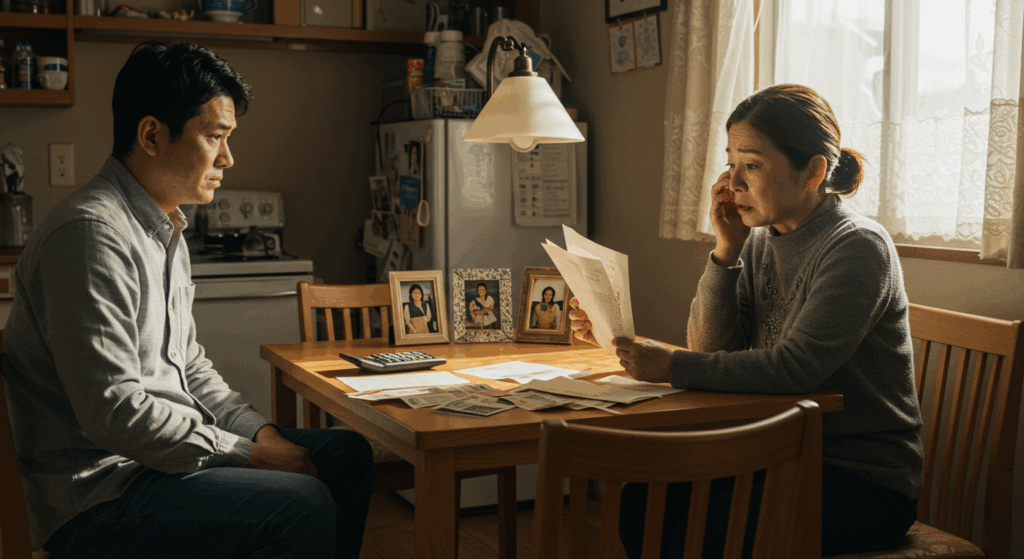

生活保護を申請する際に多くの方が不安に感じるのが、家族や親族への扶養照会です。特に兄弟姉妹との関係が複雑な場合や、長年疎遠になっている場合、「どのような連絡が行くのか」「どこまでの範囲が対象になるのか」といった疑問を抱える方が少なくありません。

扶養照会制度は、生活保護法第4条に基づき、申請者の親族に経済的援助が可能かどうかを確認する手続きです。この制度の目的は、公的扶助を受ける前に、まず親族による私的扶助の可能性を探ることにあります。しかし、現代社会においては家族関係の複雑化や核家族化が進んでおり、機械的な扶養照会が申請者や親族に与える影響について、さまざまな問題が指摘されています。

2021年に厚生労働省が発出した運用改善通知により、扶養照会は「扶養が期待できる者」に対してのみ行われることとなり、長期間の音信不通や関係悪化などの事情がある場合は照会の対象外とされるようになりました。この改善により、多くの申請者が不要な心理的負担を負うことなく、必要な支援を受けられるようになってきています。

本記事では、生活保護における扶養照会制度について、特に兄弟姉妹への連絡範囲に焦点を当てて詳しく解説します。制度の仕組みから具体的な対処法まで、実際の経験に基づいた実用的な情報をお届けします。

Q1. 生活保護の扶養照会で兄弟姉妹にはどのような連絡がいくのですか?

生活保護の申請が受理されると、福祉事務所から兄弟姉妹に対して扶養照会書という書面が郵送されます。この書面には、申請者の現在の状況説明、扶養の可能性についての質問、回答用紙などが同封されています。

扶養照会書の具体的な内容は自治体によって若干異なりますが、一般的には以下のような項目が含まれています。まず、申請者の氏名が明記されているため、兄弟姉妹は申請者が生活保護を申請していることを知ることになります。これは申請者にとって最も心配な点の一つでしょう。

照会書には「精神的、経済的に援助することが可能か」という基本的な質問に加えて、月々どの程度の金額的支援が可能か、定期的な支援が継続可能か、一時的な支援のみ可能か、金銭以外の支援(物品提供、住居提供など)が可能かなどの詳細な選択肢が設けられています。

また、回答者の収入状況や資産状況の記載を求められる場合もありますが、これらの個人情報については、回答者が記載を拒否しても法的な問題は発生しません。実際、年収や資産などのプライベートな情報を記載したくない場合は、該当部分を空欄にして返送することも可能です。

扶養照会書面には回答期限が設定されていますが、この期限を守らなかった場合でも特に罰則はありません。無回答の場合は扶養の意思がないものとして処理され、申請者の生活保護受給に悪影響を与えることもありません。つまり、照会を受けた兄弟姉妹には回答義務はなく、完全に任意の協力依頼という性格のものです。

重要なのは、この扶養照会は強制的なものではないということです。回答するかどうかは兄弟姉妹の自由な判断に委ねられており、回答しない選択をしても何らかの不利益を受けることはありません。このことを理解しておけば、扶養照会を受けた際にも適切に対応することができるでしょう。

Q2. 扶養照会の対象となる兄弟姉妹の範囲はどこまでですか?

扶養照会の対象となる親族の範囲は、民法で定められた扶養義務者の範囲に準じて決定されます。具体的には3親等以内の親族が対象となり、1親等は両親と子ども、2親等は祖父母・孫・兄弟姉妹、3親等は叔父・叔母・甥・姪が含まれます。

兄弟姉妹は2親等に該当するため、基本的には扶養照会の対象となります。これには実の兄弟姉妹だけでなく、異母兄弟・異父兄弟も含まれます。また、養子縁組による兄弟姉妹関係も同様に対象となります。ただし、兄弟姉妹の配偶者は直接的な血族関係がないため、扶養照会の対象とはなりません。

しかし、2021年の運用改善により、単純に親等だけで判断するのではなく、「扶養が期待できる者」に対してのみ照会を行うこととなりました。この改善により、以下のような場合には扶養照会を行わないことが明確化されています。

まず、扶養義務者の状況による除外要件があります。扶養義務者が高齢者(70歳以上)である場合、未成年者である場合、福祉施設に入所している場合、長期間にわたり入院している場合などです。また、扶養義務者の年収が生活保護基準の1.5倍以下である場合も照会の対象外とされました。

次に、申請者との関係性による除外要件があります。20年間以上音信不通である場合、縁組の際に関係が悪化している場合、申請者が扶養義務者から虐待やDVを受けた履歴がある場合、申請者が扶養義務者に対して借金を負っている場合などは、扶養照会の対象外とされています。

これらの改善により、実際に扶養照会が行われる兄弟姉妹の範囲は大幅に縮小されました。統計的に見ると、都市部では照会率が0%という自治体も存在し、全国平均でも照会率は大幅に低下しています。ただし、自治体によって運用に差があるため、住んでいる地域によって取り扱いが異なる場合があることも事実です。

重要なのは、たとえ兄弟姉妹が扶養照会の対象範囲に含まれていたとしても、個別の事情を十分に考慮して判断されるべきものであるということです。申請者は自分の家族関係について率直に説明し、必要に応じて照会の回避を求めることができます。

Q3. 兄弟姉妹への扶養照会を避ける方法はありますか?

兄弟姉妹への扶養照会を避ける方法は確実に存在します。2021年の運用改善により、適切な理由があれば扶養照会を回避することが可能になりました。最も重要なのは、生活保護申請時に福祉事務所に対して扶養照会を拒否する意思を明確に伝えることです。

申請時の明確な意思表示が第一歩となります。なぜ照会を拒否するのかについて、具体的な理由を詳しく説明する必要があります。恥ずかしがったり隠したりせずに、過去の経緯や現在の関係性について率直に話すことで、適切な判断を得ることができます。

具体的な拒否理由として認められやすいものには、長期間の疎遠状態があります。一般的に10年以上音信不通である場合や、親の葬儀などの重要な場面で連絡を取らなかった場合などが該当します。20年以上の音信不通であれば、ほぼ確実に照会対象から除外されます。

家族関係の深刻な悪化も重要な理由となります。過去の深刻な対立、暴力や虐待の履歴、金銭トラブル、借金関係などがある場合には、これらの事実を具体的に説明することで照会を回避できる可能性が高くなります。証拠がある場合には、可能な範囲で提出することも効果的です。

相手方の経済状況についても考慮されます。兄弟姉妹が既に高齢であったり、病気や障害を抱えていたり、自身も経済的に困窮している場合には、扶養を期待することは現実的ではないと判断される可能性が高くなります。また、相手方の年収が生活保護基準の1.5倍以下である場合は、制度上照会対象から除外されます。

実践的な方法として、「扶養照会に関する申出書」と「申出書添付シート」を活用することをお勧めします。これらの書類は支援団体が作成したもので、扶養照会を拒否する理由を体系的に整理し、福祉事務所に対して明確に意思表示するために設計されています。

また、支援団体や専門家の助言を求めることも有効です。各地域には生活保護申請の支援を行う団体が存在し、申請の同行支援や相談対応を行っています。これらの団体は扶養照会の問題についても詳しく、具体的なアドバイスや支援を提供できます。弁護士会や司法書士会の無料法律相談も活用できます。

重要なのは、申請者の人権と尊厳が最大限尊重されるべきであるということです。不適切な扶養照会が行われそうになった場合には、遠慮なく上級機関への相談や支援団体への相談を行うことが大切です。申請者の権利は法的に保護されており、不当な取り扱いを受ける必要はありません。

Q4. 扶養照会を受けた兄弟姉妹はどう対応すればよいですか?

扶養照会を受けた兄弟姉妹の立場では、まず重要なことはこの照会に応じるかどうかは完全に任意であるということを理解することです。法的には回答義務はなく、照会を無視しても何らかの罰則を受けることはありません。回答しない場合は、扶養の意思がないものとして扱われ、申請者の生活保護受給に特に影響を与えることもありません。

無視する選択も完全に正当な対応の一つです。様々な理由で回答したくない場合、回答する時間がない場合、家族関係の複雑さから関わりたくない場合など、無回答を選択することに何の問題もありません。福祉事務所からの催促があったとしても、応じる義務はありません。

もし回答を選択する場合には、率直に自身の経済状況と扶養の可否について記載すれば十分です。扶養ができない理由としては、自身の収入が少ない、住宅ローンや教育費などの支出が多い、自身も健康上の問題を抱えている、家族関係の問題などが挙げられます。これらの理由は全て正当なものとして認められます。

具体的な回答例を示すと、「現在、住宅ローンの返済と子どもの教育費で家計が厳しく、他人を支援する余裕がありません」「自身も健康上の問題を抱えており、将来への不安があるため扶養は困難です」「長年疎遠になっており、現在の関係では支援は適切ではないと考えます」といった率直な説明で十分です。

個人情報の記載については、収入や資産などの詳細な情報を記載したくない場合は、該当部分を空欄にしても構いません。扶養の可否だけを簡潔に回答し、詳細な経済状況については「回答を控えさせていただきます」と記載することも可能です。

重要なのは、扶養照会を受けたからといって、必ず扶養しなければならないわけではないということです。兄弟姉妹の扶養義務は「生活扶助義務」と呼ばれる性質のもので、自分の社会的地位に応じた生活を維持した後に余力がある場合にのみ行う義務です。つまり、自分の生活に余裕がない限り扶養する法的義務はないということです。

精神的な負担を感じる場合には、一人で抱え込む必要はありません。扶養照会制度についての正確な情報を得ることで、不要な心理的負担を軽減することができます。また、家族関係に関する相談窓口や専門家のサポートを活用することも有効です。

申請者との関係改善を望む場合でも、扶養照会への回答とは別の問題として考えることが大切です。経済的な支援ができない場合でも、精神的なサポートや情報提供など、他の形での支援を検討することもできます。ただし、これも強制されるものではなく、あくまで個人の判断に委ねられています。

最終的には、自分自身と家族の生活を第一に考えることが重要です。無理をして扶養を約束する必要はなく、自分の状況に応じて適切に判断すれば良いのです。扶養照会制度は家族を困らせるためのものではなく、可能な範囲での支援を確認するためのものであることを理解しておきましょう。

Q5. 兄弟姉妹の扶養義務はどの程度の責任があるのですか?

兄弟姉妹の扶養義務は、法的には「生活扶助義務」と呼ばれる性質のものです。これは夫婦間や親と未成年の子の間に存在する「生活保持義務」とは大きく異なります。生活保持義務は自分の生活を切り詰めてでも相手の生活を支える義務ですが、生活扶助義務は自分の社会的地位に応じた生活を維持した後に余力がある場合にのみ行う義務です。

つまり、兄弟姉妹に対する扶養義務は、自分の生活に余裕がある場合に限って発生するものであり、自分の生活を犠牲にしてまで支援する必要はありません。この点を理解しておくことは、扶養照会を受けた際の対応を考える上で非常に重要です。

民法第877条第1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と明記されていますが、この条文だけを見ると非常に重い責任があるように感じられるかもしれません。しかし、実際の法的解釈では、兄弟姉妹の扶養義務は極めて限定的なものとされています。

具体的には、扶養義務者が自分の社会的地位にふさわしい生活を維持した後に、なお余裕がある場合にのみ扶養義務が発生します。つまり、住宅ローンの返済、子どもの教育費、将来への貯蓄、自分や家族の医療費など、通常の生活に必要な支出を行った後に余剰がある場合にのみ、扶養を検討すれば良いということです。

経済的な基準についても明確な指針があります。2021年の運用改善により、扶養義務者の年収が生活保護基準の1.5倍以下である場合は、扶養照会の対象外とされました。これは、この程度の収入では自分の生活を維持するのが精一杯であり、他人を扶養する余力がないと判断されるためです。

扶養の程度についても制限があります。仮に扶養義務があると判断された場合でも、扶養義務者の生活を圧迫しない範囲での支援が原則です。統計的に見ると、実際に扶養が行われる場合でも、その金額は月数千円から数万円程度が多く、扶養義務者にとって過度な負担とならない範囲に留まっています。

扶養照会の実効性を見ると、その限界が明確になります。全国平均では扶養照会によって実際に扶養が開始されるケースは1.45%程度にとどまっており、都市部では0%という自治体も珍しくありません。これは、現代社会においては兄弟姉妹間の経済的結びつきが弱くなっていることを反映しています。

道徳的義務と法的義務の区別も重要です。家族を助けたいという気持ちは自然な感情ですが、法的な扶養義務とは別の問題です。経済的な支援ができない場合でも、精神的なサポートや情報提供など、他の形での支援を考えることはできますが、これらも強制されるものではありません。

扶養義務の消滅要件もあります。長期間の音信不通、関係の深刻な悪化、過去の虐待や暴力、重大な背信行為などがある場合には、扶養義務自体が消滅または軽減される可能性があります。これらの事情がある場合には、扶養照会の段階で除外される場合が多いです。

結論として、兄弟姉妹の扶養義務は非常に限定的で条件付きの義務であり、自分の生活に余裕がない場合には全く責任を負う必要がありません。扶養照会を受けた際には、自分の経済状況を率直に判断し、無理のない範囲で対応すれば良いのです。重要なのは、自分自身と家族の生活を第一に考えることであり、過度な責任感を持つ必要はないということです。

コメント