日本の政治において、新しい首相が誕生する瞬間は、国民にとって最も注目される出来事のひとつです。テレビのニュースで皇居の映像が流れ、モーニングコートを着た政治家たちが厳かな雰囲気の中で儀式に臨む姿を目にしたことがある方も多いでしょう。この儀式こそが親任式と呼ばれるものであり、首相の任命を正式に確定させる重要な国事行為です。しかし、親任式は突然行われるものではありません。その背後には、国会での指名という民主的なプロセスがあり、さらには憲法に定められた厳格な手続きの流れが存在しています。国民の一票から始まる選挙、国会議員による投票、天皇陛下による任命、そして新内閣の発足まで、首相が誕生するまでの道のりは、日本の民主主義と伝統が融合した独特のシステムによって支えられています。本記事では、首相の親任式に至るまでの詳しい流れを、憲法の規定や具体的な儀式の内容を交えながら、わかりやすく解説していきます。

首相任命を支える憲法の仕組み

日本の首相が誕生するプロセスは、日本国憲法という国の最高法規によって厳格に定められています。この仕組みを理解するためには、まず日本の政治制度の基本である議院内閣制について知っておく必要があります。

議院内閣制とは、国民が選挙で選んだ国会議員の中から首相を選び、その首相が率いる内閣が国会に対して責任を負うという制度です。アメリカのような大統領制では国民が直接大統領を選びますが、日本では国民が選んだ代表者である国会議員が、さらに首相を選ぶという二段階の仕組みになっています。これにより、行政のトップである首相の正統性が、立法府である国会を通じて国民の意思に基づくことが保証されているのです。

この制度の根拠となるのが、憲法第67条の規定です。この条文は「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と明確に定めており、首相を選ぶ権限が完全に国会に属することを宣言しています。さらに興味深いのは、この指名が「他のすべての案件に先だって、これを行う」と規定されている点です。つまり、新しい国会が開かれたときには、他のどんな議題よりも先に首相を決めることが最優先事項とされているのです。これは、安定した政府を迅速に組織することが国家運営において何よりも重要であるという、憲法自身の強い要請を表しています。

一方で、親任式において中心的な役割を果たすのが天皇陛下です。しかし、憲法は天皇の役割について非常に明確な制限を設けています。憲法第1条は、天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と位置づけ、憲法第4条では「国政に関する権能を有しない」と明記しています。つまり、天皇は政治的な権力を一切持たないのです。

それでは、なぜ天皇が首相を任命するのでしょうか。この疑問の答えは、憲法第6条にあります。この条文は、内閣総理大臣の任命を天皇が行う「国事に関する行為」のひとつとして定めていますが、重要なのは、この任命が「国会の指名に基づいて」行われるという点です。天皇には誰を首相にするかを選ぶ自由はなく、国会が指名した人物を形式的に任命するという義務的な行為に限定されています。

さらに、憲法第3条は、天皇のすべての国事行為には「内閣の助言と承認」が必要であり、内閣がその責任を負うと定めています。これは、たとえ天皇が形式的に行為を行ったとしても、その実質的な意思決定と政治的責任は、民主的に選ばれた内閣に帰属することを明確にするための規定です。このように、親任式における天皇の役割は、国会の民主的な決定に対して、国家の最高の儀礼をもって権威を付与する、純粋に象徴的で非政治的なものに限定されているのです。

この憲法の仕組みは、国民主権、議院内閣制、象徴天皇制という三つの原則を巧みに組み合わせた、日本独自の政治システムを作り出しています。実質的な権力は国民から国会へ、そして首相へと流れていく一方で、形式的な任命行為を天皇が行うことで、国家の歴史的な連続性と荘厳さが保たれているのです。

国会での首相指名選挙の詳しい流れ

首相の親任式に至るプロセスの中で、最も重要な民主的手続きが国会における首班指名選挙です。この選挙は、国民の代表者である国会議員が、次の政府を率いるリーダーを選ぶという、議院内閣制の核心をなす手続きです。

首班指名選挙が行われるのは、内閣が総辞職した場合です。憲法は、内閣が総辞職しなければならない状況をいくつか定めています。最も頻繁に見られるのが、衆議院議員総選挙の後に初めて国会が召集されたときです。これは憲法第70条に規定されており、内閣の存立基盤である衆議院の構成員が改選されたことを受けて、新しい国会の信任を改めて問うという議院内閣制の基本原則を再確認する手続きとなっています。

また、憲法第69条に基づき、衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、あるいは信任決議案が否決された場合にも、内閣は総辞職するか衆議院を解散するかの選択を迫られます。10日以内に衆議院が解散されなければ、内閣は総辞職しなければなりません。さらに、首相が死亡したり議員資格を失ったりして首相の座が空席になった場合にも、内閣は総辞職し、新たな首班指名選挙が行われることになります。

首班指名選挙は、衆議院と参議院がそれぞれ独立して実施します。投票方法は単記記名投票で、各議員が投票用紙に被指名者1名の氏名を記載します。現実の政治運営においては、国会議員は自らが所属する政党の党首に投票するのが一般的です。そのため、衆議院で過半数の議席を占める政党、あるいは複数の政党が連立を組んだ与党連合の党首が、事実上の次期首相候補となります。この政治的な力学により、自由民主党の総裁選挙のような主要政党の党首選挙が、実質的な首相選出の決定戦として大きな注目を集めることになるのです。

指名選挙で候補者が正式に指名されるためには、投票総数の過半数を獲得する必要があります。もし第1回目の投票で過半数を得た候補者がいない場合には、得票数が上位2名による決選投票が行われます。決選投票では、より多くの票を得た候補者が指名された者となります。この仕組みにより、必ず誰か一人が首相として指名されることが保証されているのです。

ここで問題となるのが、衆議院と参議院が異なる人物を指名した場合、いわゆるねじれ国会が生じた場合の対応です。憲法第67条第2項は、この事態に対する明確な解決手順を定めています。

まず、両議院の意思の不一致を調整するため、両院協議会が必ず開催されます。両院協議会は、衆議院と参議院からそれぞれ10名ずつ選出された委員、合計20名で構成される特別な会議体です。この協議会では、両院の代表者が意見を述べ合い、可能な限り合意形成を図ります。これは二院制を尊重し、両院の意思を調和させようとする憲法の姿勢を示す重要な手続きです。

しかし、両院協議会でも意見が一致しない場合、あるいは衆議院が議決した後10日以内に参議院が指名の議決を行わない場合には、衆議院の議決が国会の議決となるという原則が適用されます。これが衆議院の優越と呼ばれる憲法上の原則です。

なぜ衆議院の議決が優先されるのでしょうか。それは、衆議院が任期4年で解散制度があり、参議院よりも頻繁に国民の審判を受けるため、より直接的に国民の最新の意思を反映する議院とみなされているからです。首相の指名という政府樹立の根幹に関わる事項において、両院の対立によって政治的空白が生じることは絶対に避けなければなりません。そのため、憲法は最終的な決定権を衆議院に与えることで、民主的かつ迅速な解決を図る仕組みを設けているのです。

この仕組みが実際に発動された例として、2008年9月の首班指名があります。当時、衆議院は自由民主党の麻生太郎氏を、参議院は民主党の小沢一郎氏をそれぞれ内閣総理大臣に指名しました。両院協議会が開催されましたが、双方の主張は平行線をたどり、合意には至りませんでした。この結果、憲法第67条第2項の規定に基づき、衆議院の議決が国会の議決とされ、麻生太郎氏が内閣総理大臣に指名されることになったのです。

国会での指名が確定すると、その結果は衆議院議長から内閣を経由して天皇に奏上されることになります。これは国会法第65条に定められた手続きであり、立法府の決定を国家元首である天皇に正式に伝達する公式なルートとなっています。この奏上をもって、民主的なプロセスは一区切りを迎え、次の段階である親任式へと進んでいくのです。

皇居で行われる親任式の厳かな儀式

国会での指名という民主的プロセスを経て、次期首相に指名された人物は、いよいよ皇居へと赴き、天皇陛下による正式な任命を受けます。この親任式は、日本の統治機構における権力の継承を国内外に示す、最も荘厳で格式の高い国家儀礼です。

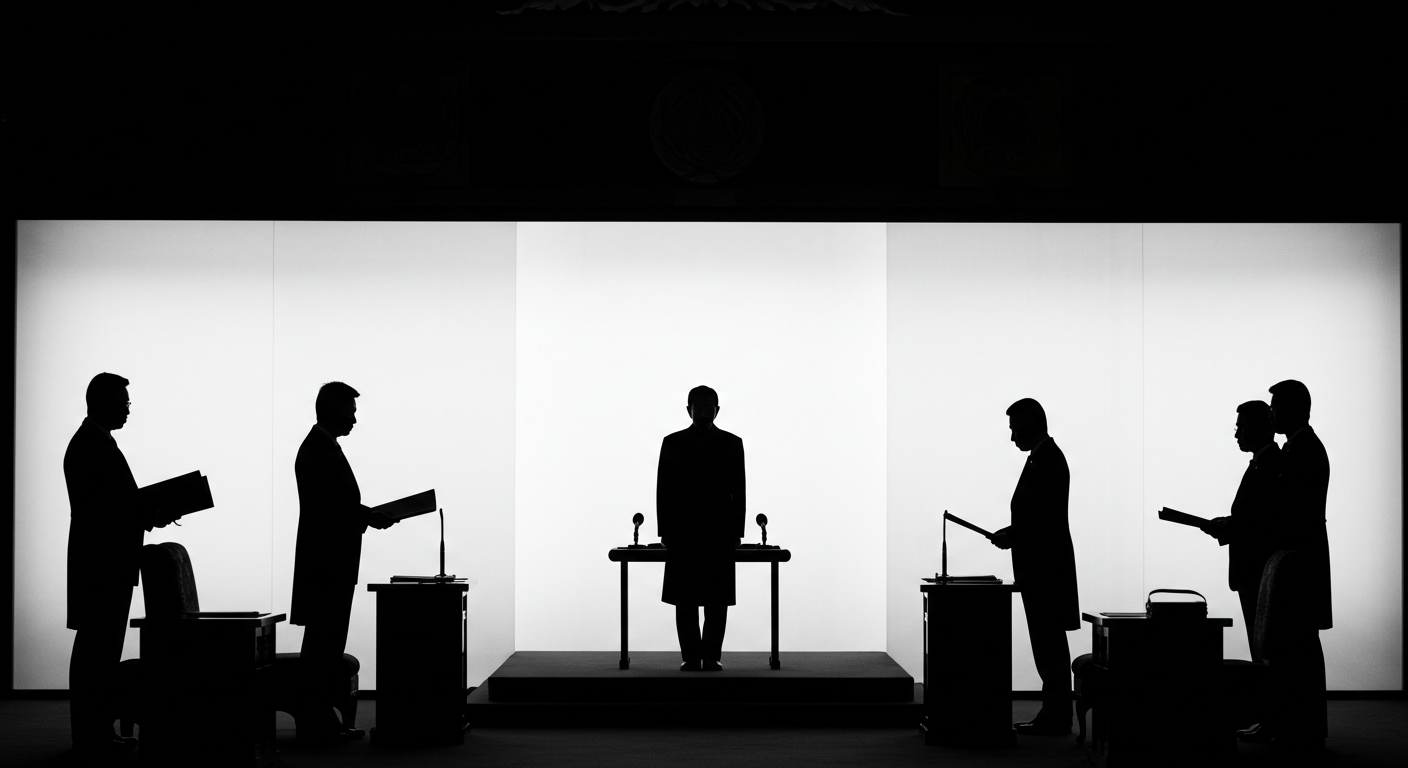

親任式が執り行われる場所は、皇居・宮殿の正殿「松の間」です。松の間は、皇居の中でも最も格式が高く、国賓の歓迎行事や勲章の親授式など、国家の最重要儀式にのみ使用される特別な空間です。その名の通り、室内には松をモチーフにした装飾が施され、日本の伝統美と格式を象徴する場となっています。

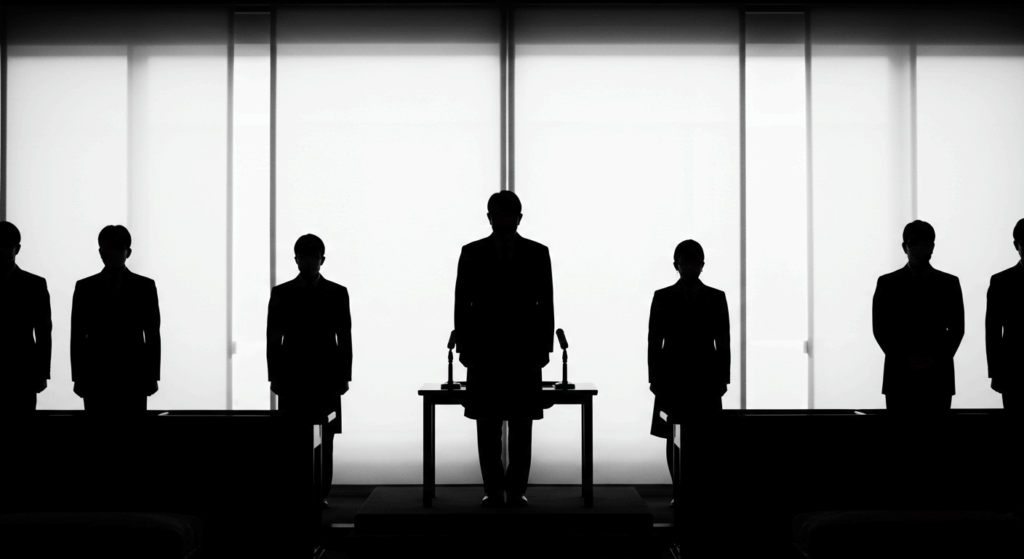

親任式には、限られた人々のみが参列を許されます。中心となるのはもちろん天皇陛下と新しく任命される首相ですが、それ以外にも重要な参列者がいます。まず、前内閣総理大臣が参列します。首相が再任される場合には、前内閣で国務大臣を務めていた者が代わりに参列することもあります。そして特に重要なのが、衆議院議長と参議院議長の存在です。この両院議長は、天皇陛下の側近くに侍立(じりつ、立ち従うこと)します。彼らの存在は、この任命が天皇の独自の意思によるものではなく、国権の最高機関である国会の意思に基づくものであることを象徴する、極めて重要な意味を持っています。

親任式の進行は、伝統と憲法の規定に基づき、厳格な手順に従って行われます。まず、すべての参列者が松の間に入り、定められた位置に着座します。衆議院議長と参議院議長は、天皇陛下の側近くに侍立し、国会の意思を代表する立場を視覚的に示します。

儀式の中心となるのは、天皇陛下のおことばです。天皇陛下は、新首相に対して、日本国憲法に基づき、国会の指名によって内閣総理大臣に任命する旨のおことばを述べられます。このおことばにより、任命行為が公式に宣言され、指名された人物が正式に内閣総理大臣としての地位を得ることになります。おことばの内容は形式的なものですが、その一言一句が憲法の規定を厳格に反映したものとなっており、この任命が法に基づく行為であることを明確にしています。

天皇陛下のおことばの後、前内閣総理大臣が新内閣総理大臣に「官記」を手渡すという重要な所作が行われます。官記とは、内閣総理大臣の任命を証明する公式な辞令書のことです。この文書には、天皇の署名である「御名」(ぎょめい)と、天皇の印である「御璽」(ぎょじ)が押されています。

御璽は、憲法に定められた天皇の国事行為に用いられる特別な印です。その印面には「天皇御璽」と刻まれており、詔書や法律の公布文、そして内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命書など、国家の最重要文書にのみ使用されます。なお、これとは別に「国璽」(こくじ)と呼ばれる国家の印も存在し、こちらは「大日本国璽」と刻まれ、勲章の授与証書である勲記に用いられています。官記に御璽が用いられることは、この任命が憲法に根差した天皇の公式な国事行為であることを、疑いの余地なく証明しているのです。

前首相から新首相への官記の物理的な授受は、行政権が円滑かつ合法的に継承されたことを視覚的に示す、極めて象徴的な行為です。この瞬間をもって、日本国の行政権のトップが正式に交代したことが、参列者全員、そして儀式の様子を伝えるメディアを通じて国民全体に示されることになります。

親任式のすべての所作は、日本の憲法秩序を体現するための一種の「憲法劇」とも言えるものです。国会の指名を象徴する両院議長の侍立、天皇による形式的な任命の宣言、そして前任者から後任者への官記の伝達。これら一連の動きは、国民主権、象徴天皇制、そして政府の継続性という憲法の基本原則を、荘厳な儀礼を通じて可視化する役割を担っています。各々の役割が明確に分離され、それぞれが定められた通りに実行されることで、天皇の任命行為が国会の民主的決定に従属するものであることが明示され、同時に、この権力の継承が混乱なく秩序だって行われていることが示されるのです。

親任式における服装にも、厳格な規定があります。男性参列者はモーニングコートを着用することが定められています。モーニングコートは、西洋の外交儀礼における昼間の最上級正礼装です。しかし実際には、組閣作業の遅れなどから、親任式が夜間に行われることも少なくありません。昼の正装であるモーニングコートを夜間に着用するという、一見矛盾した慣習が続いているのは、西洋の礼装文化が導入された明治時代からの伝統を尊重していることと、新内閣発足に関わる一連の行事が日中に開始されるため、儀式の格式を一日を通して統一するという実務的な要請があるためです。宮内庁も、服装の規定を時間帯ではなく、儀式の格式によって定めているとの見解を示しており、特定のドレスコードを厳格に守ることが、この行事が日常の政治活動とは一線を画す国家の最高儀礼であることを強調する効果を持っているのです。

親任式から新内閣発足までの迅速な手続き

内閣総理大臣の親任式は、新政権発足プロセスの最終段階ではありますが、決してゴールではありません。むしろ、それは実質的な統治を開始するための一連の迅速な手続きの、重要な通過点に過ぎないのです。国会での指名から最初の閣議開催まで、通常は一日のうちにすべてが完了するという、極めて密度の濃いスケジュールが組まれています。

国会で首相に指名された直後、親任式に先立って、次期首相が最初に行う公式な行動があります。それが、総理大臣官邸における「組閣本部」の設置です。指名を受けた新首相は直ちに官邸に入り、新しい内閣の顔ぶれを決める作業に着手します。

組閣において、最初に任命されるのが内閣官房長官です。官房長官は、内閣の中枢を担う事実上の首席補佐官であり、その後の組閣作業全体を取り仕切る極めて重要な役割を担います。官房長官が決まると、その人物とともに、残りの閣僚候補者の選定作業が進められていきます。

国務大臣の任命は、憲法第68条により、内閣総理大臣の専権事項とされています。首相は誰を閣僚にするかを自らの判断で決定する権限を持っており、これは首相のリーダーシップを保証する重要な規定です。首相は、閣僚に指名する人物を一人ずつ官邸に呼び込み、就任を要請していきます。全閣僚の顔ぶれが固まると、新たに任命された内閣官房長官が記者会見を開き、正式な閣僚名簿を発表します。この瞬間、新内閣の陣容が国民に初めて明らかにされることになります。

首相自身の親任式が終わると、今度は新たに任命された国務大臣たちが皇居に参内し、認証官任命式に臨みます。国務大臣は、憲法第7条第5号に基づき、その任免を天皇が認証する官職、すなわち認証官と定められています。首相の任命が「親任」と呼ばれるのに対し、国務大臣の場合は「認証」という言葉が使われます。この言葉の使い分けは、首相と他の大臣との間に憲法上の地位の違いがあることを示しています。

認証官任命式も、親任式と同じく皇居・宮殿の松の間で行われます。天皇陛下の臨席のもと、内閣総理大臣が一人ひとりの新閣僚に任命書である官記を手渡すという形式で進行します。親任式では前首相が新首相に官記を渡しましたが、認証官任命式では新首相自身が閣僚に官記を渡すのです。この手続きにより、首相が閣僚を任命する権限を持つという憲法の規定が、儀式として具現化されることになります。天皇陛下からは、新閣僚に対して労いのおことばがかけられるのが通例となっており、新たな責務を担う閣僚たちを励ます場ともなっています。

認証官任命式を終えた新首相と全閣僚は、再び官邸に戻り、新内閣としての最初の公式会議である初閣議を開催します。この会議をもって、新政権は正式にその行政機能を始動させることになります。初閣議では、内閣の基本方針の申し合わせや、副大臣・政務官人事の決定など、当面の政権運営に必要な事務的決定が次々と行われます。深夜に及ぶこともある長い一日の最後に、ようやく新しい政府が完全な形で動き出すのです。

また、認証官任命式の後には、官邸の階段で新内閣の閣僚全員が勢揃いして行う記念撮影が恒例となっています。スーツ姿の閣僚たちが階段に並び、カメラに向かって笑顔を見せるこの光景は、新政権の発足を国民に視覚的に伝える象徴的な場面として、テレビや新聞で必ず報道されます。国民にとっては、この記念撮影が新内閣の顔ぶれを初めて確認する機会となることも多く、政治的な意味だけでなく、広報的な意味でも重要な行事となっているのです。

国会での指名から初閣議までの一連の流れは、まさに「憲法上のリレー」と呼ぶべきものです。立法府から託された民主的負託というバトンが、首相指名、親任式、組閣、認証官任命式、そして初閣議へと、途切れることなく受け渡されていきます。この迅速かつ秩序だった権力移譲のプロセスは、統治の空白を一切作らないという、成熟した政治システムの安定性を示すものであり、国内外に対して新政権の正統性と実効性を力強く宣言するものとなっているのです。

憲法上の意義と歴史的背景

首相の親任式とそれに至るまでのプロセスは、単なる手続きの連続ではありません。そこには、日本の憲法秩序の根幹をなす深い意味と、長い歴史の中で形成されてきた伝統が刻み込まれています。

現在の親任式の憲法上の意義を正しく理解するためには、大日本帝国憲法(明治憲法)下の制度と比較することが不可欠です。明治憲法のもとでは、天皇は統治権の総攬者、つまり国のすべての権力を統べる存在でした。内閣総理大臣をはじめとする高官は、天皇が親しく任命する「親任官」と位置づけられており、任命は天皇の主体的意思に基づく実質的な統治行為でした。当時の親任式は、天皇が自らの権威によって臣下に官職を授けるという、君主制国家における典型的な儀式だったのです。

しかし、第二次世界大戦後に制定された日本国憲法は、この関係を根本的に変革しました。新しい憲法のもとでは、内閣総理大臣は国会が「指名」し、天皇はそれを形式的に「任命」するに過ぎません。さらに、その他の国務大臣に至っては、首相が「任命」し、天皇はそれを「認証」するという関係になっています。この「指名」「任命」「認証」という言葉の使い分けは、権力の源泉が天皇から国会、ひいては国民へと完全に移行したことを明確に示すための、極めて意図的な法技術なのです。

現代の親任式は、明治時代から続く儀式の形式を一部継承しているため、外見上は戦前の儀式と似た部分もあります。しかし、その憲法上の本質は全く異なるものへと変容しました。それは、天皇主権から国民主権への歴史的転換を象徴する、最も重要な国家儀礼のひとつと言えるのです。天皇が儀式に関与することで国家の歴史的連続性や荘厳さが保たれる一方、実質的な権力は完全に国民の代表者に帰属するという、象徴天皇制と議院内閣制を両立させるための精緻な仕組みが、この親任式という儀礼の中に凝縮されているのです。

国会での指名から親任式、そして新内閣の発足に至る一連の流れ全体は、国民主権という原則を力強く可視化する壮大な儀式でもあります。実質的な権力者選出の決定は、国民の代表者によって構成される国会において完結します。そして、国民統合の象徴である天皇が、その決定に対して形式的な承認を与えるのです。この構造は、日本の民主主義の現在と、国家の長い歴史的連続性とを儀礼的に結びつけ、その内容は現代憲法的でありながら、形式は伝統に根差すという、日本独自の政治文化を創り出しています。

親任式という儀式を通じて示されるのは、権力が人から人へと私的に受け渡されるのではなく、法に基づいて公的に継承されるという、法治国家の基本原則です。どれほど権力を持つ首相であっても、その地位は国民の意思を代表する国会の指名と、憲法に定められた天皇の任命によって初めて正統性を得るのです。この厳格な手続きの遵守が、日本の政治的安定性の基盤となっているのです。

まとめ:民主主義と伝統が融合する日本の首相任命制度

首相が誕生し、新しい内閣が発足するまでの道のりは、日本の政治制度の特徴を凝縮したプロセスです。それは、民主主義的な厳格さと象徴的な伝統が巧みに織りなす、憲法に定められた一連の流れなのです。

国民が選挙で選んだ国会議員が、さらに首相を指名するという二段階の民主的プロセスは、議院内閣制という統治形態の核心を体現しています。国会での指名こそが首相の正統性の唯一の源泉であり、この民主的決定が何よりも優先されるという原則は、憲法によって明確に保証されています。

一方で、皇居で執り行われる親任式は、日本の長い歴史と伝統を感じさせる荘厳な国家儀礼です。天皇陛下が国会の指名に基づいて形式的に任命を行うことで、実質的な権力は国民に由来しながらも、国家の象徴としての権威が任命行為に付与されるという、象徴天皇制の本質が見事に表現されています。

そして、親任式から組閣、認証官任命式、初閣議へと至る迅速な手続きは、統治の空白を許さないという、政治的安定性への強い意志を示しています。一日のうちに政府の継続性を確保するための緻密に計画されたプロセスが展開され、新しい政権が円滑に始動していくのです。

首相の親任式に至る流れは、単なる形式的な手続きの連続ではありません。それは、国民主権、議院内閣制、象徴天皇制という日本国憲法の基本原則が有機的に結合し、互いに補完し合う姿を、具体的な行為として可視化したものなのです。民主的な正統性と歴史的な権威、現代的な合理性と伝統的な荘厳さ、これらが矛盾することなく共存する日本独自の政治文化が、この一連のプロセスには凝縮されています。

テレビのニュースで親任式の映像を目にする機会があれば、ぜひこの記事で解説した憲法上の仕組みや歴史的背景を思い出してみてください。モーニングコート姿の政治家たちが厳かに並ぶその光景の背後には、国民の一票から始まり、国会での議論を経て、天皇による形式的任命へと至る、民主主義の確かな流れが存在しているのです。そして、その流れこそが、日本の政治的安定と民主主義の基盤を支える、かけがえのない制度的財産なのです。

コメント