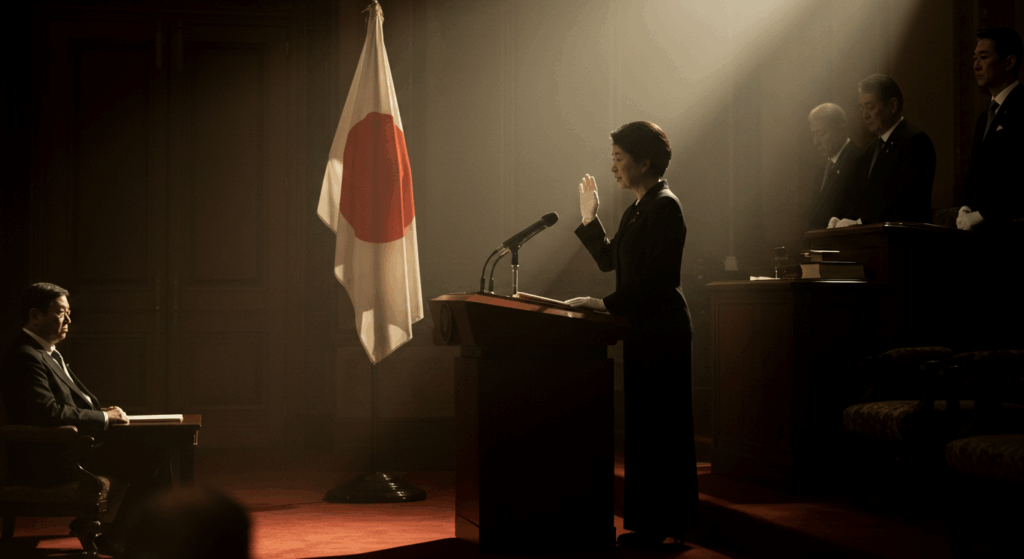

2025年10月、日本の政治史において画期的な瞬間が訪れました。自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出され、日本初の女性首相が誕生する見通しとなったのです。この歴史的な出来事は、単なるジェンダー平等の象徴にとどまりません。高市氏が掲げる経済安全保障政策は、激変する国際情勢の中で日本の未来を左右する重要な意味を持っています。経済安全保障担当大臣として豊富な実績を持つ高市氏は、「サナエノミクス」と呼ばれる独自の経済政策を展開し、エネルギー自給率100パーセント、食料自給率100パーセントという野心的な目標を掲げています。また、AI、半導体、宇宙、次世代エネルギーといった先端分野への国家主導投資、サイバー防御体制の構築など、包括的な安全保障戦略を打ち出しています。本記事では、高市早苗氏の具体的な政策内容と、それが日本社会にもたらす影響について詳しく解説していきます。

- 高市早苗氏の経歴と政治的実績

- 国力強化の6つの柱と経済成長戦略

- サナエノミクス:アベノミクスを超える経済政策

- 金融政策と財政政策のバランス戦略

- 名目成長率と国債金利の理論的基盤

- エネルギー安全保障:自給率100パーセントへの挑戦

- 食料安全保障:自給率100パーセントの実現

- 半導体戦略:技術覇権の確保

- AI戦略:次世代技術の覇権争い

- 宇宙戦略:新たなフロンティアの覇権

- セキュリティ・クリアランス制度の導入

- 能動的サイバー防御(ACD法)の導入

- 国民生活に直結する経済政策

- 防災対策と国土強靭化

- 知的財産戦略とクールジャパン

- マイナンバー制度と行政のデジタル化

- 外交力と情報力の強化

- 人材力の育成と女性活躍推進

- 国際社会からの注目と期待

- 今後の課題と展望

高市早苗氏の経歴と政治的実績

高市早苗氏は、日本政治の第一線で長年にわたり活躍してきた経験豊富な政治家です。特筆すべきは、経済安全保障担当大臣、内閣府特命担当大臣としての豊富な実績でしょう。クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、マイナンバー制度など、現代日本が直面する重要課題に幅広く取り組んできました。

高市氏は自らを「日本のサッチャー」と位置づけており、イギリスの鉄の女と呼ばれたマーガレット・サッチャー元首相のような強力なリーダーシップを発揮する意欲を示しています。女性初の総裁・首相という歴史的立場を、単なる象徴ではなく実質的な政策実現の場として活用しようとする姿勢が明確です。

2025年10月4日の自民党総裁選では、市場関係者や投資家から高い期待を集めました。日経CNBCが実施した投資家アンケートでは、48.0パーセントが高市氏を支持すると回答し、一部のアナリストからは「高市総理で日経平均6万円時代が到来する」という予測も出ています。

国力強化の6つの柱と経済成長戦略

高市氏が掲げる基本理念の核心は、国力の総合的強化です。国力を構成する要素として、「防衛力」「外交力」「経済力」「技術力」「情報力」「人材力」の6つを明確に位置づけています。これらすべての要素を強化することが、日本の持続的発展に不可欠だと高市氏は強調しています。

特に重要なのは、これら6つの要素すべての強化には経済成長が大前提であるという認識です。経済成長なくして、防衛力の充実も、外交力の強化も、技術開発への投資も、人材育成も実現できないという現実的な政策思想に基づいています。

この経済成長至上主義とも言える姿勢は、従来の財政健全化を優先する緊縮路線とは明確に一線を画すものです。高市氏は、適切な財政出動と成長戦略により経済を成長させることが、結果的に財政の持続可能性も高めると考えています。

サナエノミクス:アベノミクスを超える経済政策

高市早苗氏の経済政策は「日本経済強靭化計画」と名付けられ、「サナエノミクス」とも呼ばれています。安倍晋三元首相のアベノミクスを継承・発展させるものとして位置づけられており、3本の矢で構成されています。

第1の矢は大胆な金融緩和です。資金供給を潤沢に保つことで、企業の資金調達を容易にし、投資を促進します。金利を低く抑えることで、企業や家計の利払い負担を軽減し、消費や投資に回せる資金を増やす狙いがあります。

第2の矢は緊急時に限定した機動的な財政出動です。「緊急時に限定」という条件は、財政規律を完全に無視するのではなく、必要な時に必要な支出を行うという原則を示しています。経済危機や自然災害など緊急の対応が必要な時には、財政支出を躊躇すべきではないという考え方です。

第3の矢は大胆な危機管理投資・成長投資です。災害対策、サイバーセキュリティ、エネルギー安全保障などの危機管理投資と、イノベーション促進、先端技術開発、人材育成などの成長投資を大胆に行うことで、日本経済を強靭化し、持続的な成長を実現しようとしています。

金融政策と財政政策のバランス戦略

高市氏の金融政策に関する考え方は、慎重かつ現実的です。日本銀行の政策金利について、高市氏は0.5パーセントの維持を主張しています。長年にわたる低金利環境の中で、日本経済は低金利を前提とした構造になっており、急激な金利上昇は企業や家計、政府の利払い負担を急増させ、経済活動を停滞させる恐れがあるためです。

興味深いのは、政府と日銀の役割分担に関する高市氏の明確な考え方です。「財政・金融政策の方向性を決める責任は政府にある」としつつも、「金融政策の手段は日銀が決めるべきだ」との立場を示しています。政府は経済成長、物価安定、雇用拡大といった大きな目標を設定し、日銀はその目標達成のための具体的な金融政策手段を専門的判断に基づいて選択する、という役割分担です。

財政政策については、従来の財政健全化至上主義とは一線を画す柔軟なアプローチが特徴です。防衛費など将来世代に恩恵が及ぶ投資には、赤字国債の発行も選択肢とする立場を明確にしています。単に財政赤字を拡大するのではなく、将来への投資として意味のある支出については、国債発行も辞さないという考え方です。

高市氏は、純債務残高の対GDP比が緩やかに低下する財政運営を目指すとしており、財政規律を完全に無視するのではなく、経済成長とのバランスの中で財政の持続可能性を確保する現実的なアプローチを取っています。

名目成長率と国債金利の理論的基盤

高市氏の財政政策の理論的基盤となっているのが、名目成長率と国債金利の関係です。赤字国債を増発した場合でも、名目成長率が国債金利を上回る状況を維持できれば、債務残高の対GDP比は自然に安定するとの見解を示しています。

これは経済学の基本的な原理に基づいた考え方です。経済が成長すればGDPが拡大し、同じ額の債務でもGDP比では相対的に小さくなります。特に、経済成長率が金利を上回っていれば、債務の増加ペースよりも経済規模の拡大ペースが速くなり、債務問題は自然と解消に向かうのです。

この理論に基づき、高市氏は適切な成長戦略と財政政策の組み合わせにより、財政の持続可能性を確保しつつ、必要な政策を実行できると考えています。緊縮財政により経済成長が抑制されれば、税収も伸びず、結果的に財政状況は悪化するという認識が根底にあります。

エネルギー安全保障:自給率100パーセントへの挑戦

高市早苗氏の経済安全保障政策の中核をなすのが、エネルギー安全保障の確立です。現在の日本のエネルギー自給率はわずか15パーセント前後にとどまっており、大部分を海外からの輸入に依存しています。高市氏は、このエネルギー自給率を100パーセントに近づけることを目標に掲げています。

エネルギーは経済活動と国民生活の基盤であり、エネルギー供給が海外に依存している状態では、国際情勢の変化や紛争、災害などにより、いつエネルギー供給が途絶えるかわかりません。ウクライナ情勢や中東情勢の不安定化を見れば、エネルギー安全保障の重要性は明らかです。

高市氏がエネルギー自給率向上の切り札として期待しているのが、核融合発電です。核融合発電は、太陽で起きているのと同じ核融合反応を利用して発電する技術で、従来の原子力発電(核分裂)とは異なり、安全性が高く、燃料も豊富に存在するという特徴があります。

特に重要なのは、核融合発電の燃料である重水素は海水から無尽蔵に得られるという点です。日本は海に囲まれた国であり、核融合発電が実用化されれば、エネルギー資源の海外依存から完全に脱却できる可能性があります。世界各国で研究開発が進められており、実用化への期待が高まる中、日本がこの分野で先行することの戦略的意義は計り知れません。

食料安全保障:自給率100パーセントの実現

エネルギーと並んで、高市氏が重視しているのが食料安全保障です。サナエノミクスでは、食料自給率100パーセントを目標としています。現在の日本の食料自給率はカロリーベースで約38パーセント、生産額ベースで約63パーセントにとどまっており、主要先進国の中でも低い水準です。

食料は人間の生存に直結する最も基本的な資源です。国際情勢の変化や気候変動、災害などにより食料輸入が滞れば、国民生活に深刻な影響が及びます。新型コロナウイルスのパンデミック時には、各国が自国優先の食料政策を取り、輸出規制を行う事態も発生しました。

高市氏は、農業の生産性向上、耕作放棄地の活用、先端技術を活用したスマート農業の推進など、多面的なアプローチにより食料自給率の向上を図る方針です。AIやIoT技術を活用した精密農業、垂直農法などの新技術により、限られた国土でも食料生産を大幅に増やせる可能性があります。

食料自給率の向上は、単に安全保障上の意義だけでなく、地方経済の活性化、雇用創出、環境保全など、多面的な効果をもたらします。高市氏の食料安全保障政策は、日本の持続可能な発展の基盤を築く重要な取り組みと言えるでしょう。

半導体戦略:技術覇権の確保

高市氏の経済安全保障政策において、半導体は極めて重要な位置を占めています。半導体は現代社会のあらゆる分野で使用される基幹技術であり、スマートフォン、パソコン、自動車、家電製品、産業機器、軍事装備など、半導体なしには機能しません。半導体の供給が途絶えれば、経済活動も国防も成り立たなくなるのです。

現在、世界の半導体市場は米国、台湾、韓国などが主導しており、かつて世界シェアの50パーセント以上を占めていた日本のシェアは大きく低下しています。しかし、日本には半導体製造装置や材料など、半導体産業を支える重要な技術が残っています。

高市氏は、国家主導でAI、半導体、宇宙、次世代エネルギーなどの重点分野に直接投資する方針を示しています。特に半導体分野では、日本の強みを活かしつつ、国際競争力を強化することを目指しています。米中の技術覇権競争が激化する中、日本が独自の技術力を維持・強化することは、国家の生存戦略そのものです。

AI戦略:次世代技術の覇権争い

人工知能(AI)は、21世紀の技術覇権を左右する最重要技術の一つです。AIは、医療、製造、交通、金融、防衛など、あらゆる分野で活用され、社会と経済を根本から変革する可能性を持っています。AI技術で優位に立つ国が、経済的にも軍事的にも優位に立つと言われています。

現在、AI分野では米国と中国が激しい競争を繰り広げており、日本は遅れをとっています。しかし、日本にはロボティクス、材料科学、製造技術など、AIと組み合わせることで強みを発揮できる分野があります。産業用ロボットにおける日本の技術力は世界トップクラスであり、これとAI技術を融合させれば、独自の競争優位性を築けるでしょう。

高市氏は、国家主導でAI分野への投資を強化し、日本の強みを活かしたAI技術の開発と社会実装を推進する方針です。単に技術を開発するだけでなく、それを実際のビジネスや社会システムに組み込むことを重視しています。技術の社会実装こそが、真の競争力につながるという認識です。

宇宙戦略:新たなフロンティアの覇権

宇宙は、経済安全保障の観点から急速に重要性を増している分野です。衛星による通信、測位(GPS)、気象観測、災害監視、軍事偵察など、現代社会は宇宙インフラに大きく依存しています。宇宙での優位性を失えば、経済活動も国防も成り立たなくなるのです。

また、宇宙は新たな経済フロンティアとしても注目されています。衛星ビジネス、宇宙旅行、宇宙資源開発など、巨大な市場が形成されつつあり、各国が宇宙開発競争を激化させています。中国は月面基地建設を計画し、米国は火星探査を進めるなど、宇宙は新たな覇権争いの舞台となっています。

高市氏は、国家主導で宇宙分野への投資を強化する方針を示しています。日本の優れたロケット技術、衛星技術を活かし、宇宙における経済的・安全保障的優位性を確保することを目指しています。特に、小型衛星技術や精密な軌道投入技術において、日本は世界をリードする可能性を持っています。

セキュリティ・クリアランス制度の導入

高市氏が経済安全保障相として推進してきた重要な施策の一つが、セキュリティ・クリアランス制度の導入です。セキュリティ・クリアランスとは、機密情報にアクセスする資格を持つ人物を認証する制度であり、欧米諸国では広く導入されていますが、日本ではこれまで十分な制度がありませんでした。

この制度がないことにより、日本企業や研究機関は、国際的な共同研究や防衛プロジェクトへの参加が制限されてきました。例えば、同盟国との共同開発プロジェクトにおいて、日本側の参加者が機密情報にアクセスできないために、プロジェクトから除外されるケースが多々ありました。また、重要技術の流出を防ぐ仕組みも不十分でした。

高市氏は、セキュリティ・クリアランス制度を整備することで、国際協力を促進しつつ、技術流出を防止する体制を構築しようとしています。これにより、日本企業の国際競争力向上と、国家の安全保障強化を同時に実現することを目指しています。先端技術分野における国際協力が進めば、日本の技術力はさらに向上するでしょう。

能動的サイバー防御(ACD法)の導入

高市氏が推進するもう一つの重要な施策が、能動的サイバー防御(Active Cyber Defense、ACD)です。従来のサイバーセキュリティは、攻撃を受けてから対応する受動的な防御が中心でした。しかし、サイバー攻撃が高度化・複雑化する中で、受動的な防御だけでは不十分になっています。

能動的サイバー防御とは、攻撃の兆候を早期に発見し、攻撃が本格化する前に対処する積極的な防御手法です。場合によっては、攻撃元のシステムに侵入して攻撃を無力化することも含まれます。国家レベルのサイバー攻撃に対抗するには、このような能動的な防御が不可欠です。

高市氏は、ACD法の整備により、日本のサイバー防御能力を大幅に強化する方針です。これにより、重要インフラや企業の機密情報を守り、経済安全保障を確保することを目指しています。サイバー空間は、陸海空に続く第4の戦場と言われており、この領域での優位性確保は国家の死活問題なのです。

国民生活に直結する経済政策

高市氏の経済政策において特徴的なのは、国民生活に直結する具体的な施策を打ち出していることです。ガソリンと軽油の暫定税率を廃止していく取り組みを掲げています。これは、長年にわたり「暫定」という名目で課税されてきた税金を見直し、国民の負担を軽減するものです。

特に自動車を日常的に使用せざるを得ない地方住民にとって、この政策は大きな意味を持ちます。ガソリン価格の高騰は、地方経済に深刻な影響を与えており、暫定税率の廃止は実質的な所得向上につながります。ただし、暫定税率の廃止は地方自治体の財源にも影響を与えるため、高市氏は地方財源の確保も同時に行うとしています。

また、年収の壁の引き上げも重要政策として掲げられています。現在、一定の年収を超えると社会保険料の負担が発生したり、配偶者控除が受けられなくなったりするため、多くの人が就労時間を調整しています。これは人手不足が深刻化する中で、労働力の有効活用を妨げる要因となっています。

年収の壁を引き上げることで、より多くの人が安心して働ける環境を整備し、労働力不足の解消と経済成長の促進を図ることができます。特に、働きたくても年収の壁を気にして就労時間を制限している主婦層にとって、この政策は大きな意義を持つでしょう。

防災対策と国土強靭化

高市氏は、激甚化している自然災害の被害を軽減するための防災対策の促進も重要政策として掲げています。近年、日本では豪雨や台風、地震など、大規模な自然災害が頻発しており、国民の生命と財産を守るための対策強化が急務となっています。

防災対策は単に災害対応能力を高めるだけでなく、経済安全保障の観点からも重要です。災害による経済活動の停滞や、重要インフラの損傷は、国家の経済力を大きく損なう可能性があります。2011年の東日本大震災では、サプライチェーンの寸断により、世界中の製造業に影響が及びました。

高市氏の防災対策は、従来のハード面の整備だけでなく、ソフト面の充実も含む包括的なものです。早期警戒システムの高度化、避難体制の整備、災害時の情報伝達システムの強化など、多面的なアプローチにより、災害に強い国土を構築しようとしています。

知的財産戦略とクールジャパン

高市氏が担当してきた知的財産戦略とクールジャパン戦略も、経済安全保障の重要な要素です。日本のアニメ、マンガ、ゲーム、ファッション、食文化などは世界中で高い評価を受けており、これらのソフトパワーは日本の国際的な影響力を高める上で極めて重要です。

文化的影響力は、経済的価値を生み出すだけでなく、外交上の資産にもなります。日本文化に親しんだ人々は、日本に好意的な感情を持ち、日本製品を購入し、日本を訪れます。このようなソフトパワーの強化は、ハードパワーでは達成できない影響力をもたらします。

高市氏は、これらの分野を戦略的に育成し、知的財産として保護することで、日本の経済力と文化的影響力を強化する方針を示してきました。特に、デジタルコンテンツの海賊版対策、クリエイターの権利保護、海外展開支援など、具体的な施策を推進しています。

マイナンバー制度と行政のデジタル化

高市氏が担当してきたマイナンバー制度も、経済安全保障と密接に関連しています。マイナンバー制度は、行政の効率化や国民の利便性向上を目的としていますが、同時にデジタル社会の基盤インフラとしての役割も果たします。

デジタル化が進む現代社会において、安全で信頼性の高いデジタルIDシステムを持つことは、国家の経済競争力を高める上で重要です。エストニアなど、デジタルIDを基盤とした電子政府を実現している国々は、行政コストの大幅削減と国民の利便性向上を同時に達成しています。

また、マイナンバー制度を活用することで、社会保障制度の効率化や、適切な給付の実現も可能になります。経済安全保障の観点から見れば、限られた財政資源を効率的に活用し、真に支援が必要な人々に確実に届けることができるシステムの構築は極めて重要です。

外交力と情報力の強化

高市氏が掲げる国力の6つの要素のうち、外交力と情報力も経済安全保障と深く関連しています。現代の外交は、単なる国家間の対話にとどまらず、経済や技術、文化など、あらゆる分野を含む総合的なものになっています。貿易交渉、技術協力、安全保障協力など、外交力を発揮すべき場面は多岐にわたります。

特に、経済安全保障の時代においては、経済外交の重要性が増しています。サプライチェーンの確保、重要資源へのアクセス、技術標準の策定など、経済と外交が密接に結びついた課題が山積しています。高市氏の外交政策は、こうした経済安全保障の観点を重視したものとなるでしょう。

情報力については、正確な情報を収集し、分析し、活用する能力が国家の意思決定の質を左右します。経済安全保障の観点からも、他国の動向、技術トレンド、市場の変化などを正確に把握し、適切に対応することが求められます。高市氏は、インテリジェンス機能の強化を重視しており、情報収集・分析体制の充実を図る方針です。

人材力の育成と女性活躍推進

高市氏が重視する6つの国力要素の最後は人材力です。どれほど優れた政策や制度を設計しても、それを実行する人材がいなければ意味がありません。高市氏は、教育への投資、人材育成システムの充実、多様な人材が活躍できる環境の整備などを通じて、日本の人材力を強化する方針を示しています。

特に、科学技術やデジタル分野における人材育成は急務です。AI、半導体、サイバーセキュリティなどの先端分野では、高度な専門人材が不可欠ですが、日本ではこれらの分野の人材が不足しています。高市氏は、国家主導で戦略的に人材育成を支援する方針であり、大学や研究機関への投資、企業での人材育成への支援、海外人材の受け入れ促進など、多面的なアプローチを取っています。

また、女性の活躍推進も人材力強化の重要な要素です。高市氏自身が女性初の首相となることで、日本社会における女性の地位向上と活躍推進に大きな影響を与えることが期待されています。女性の潜在的な能力を最大限に活用することは、労働力不足の解消だけでなく、イノベーションの促進にもつながります。

国際社会からの注目と期待

日本初の女性首相の誕生は、国際社会からも大きな注目を集めています。主要先進国の中で、日本は女性の政治参加や社会進出の面で遅れをとっていると指摘されてきました。女性首相の誕生は、こうした状況に変化をもたらす可能性があります。

また、高市氏が掲げる経済安全保障政策も、国際社会から注目されています。米中対立が激化し、技術覇権競争が激しくなる中で、日本がどのような立場をとり、どのような政策を展開するかは、地域の安定と繁栄に大きな影響を与えます。

高市氏の政策は、米国との同盟関係を維持しつつ、中国との経済関係も考慮するという、バランスの取れたアプローチが求められます。自由で開かれたインド太平洋戦略を推進しながら、経済的な実利も追求するという難しい舵取りが必要となるでしょう。

今後の課題と展望

高市首相の誕生により、日本は新たな時代を迎えます。しかし、課題も山積しています。少子高齢化による人口減少、財政赤字の拡大、国際競争の激化、安全保障環境の悪化など、日本が直面する課題は深刻です。高市氏がこれらの課題にどのように取り組み、どのような成果を上げるかが問われることになります。

経済安全保障の強化は、これらの課題に対応する上で極めて重要です。経済力を維持・強化しながら、安全保障上のリスクに対応し、国民の生活を守る。この困難なバランスを取ることが、高市新首相に求められる最大の使命です。

高市氏が掲げる「日本列島を強く、豊かに」というスローガンは、経済成長と安全保障の強化を両立させ、すべての国民が安心して豊かに暮らせる国を作るという決意を表しています。女性初の首相として、そして経済安全保障のエキスパートとして、高市早苗氏がどのようなリーダーシップを発揮し、日本をどこに導いていくのか。その手腕が注目されています。

サナエノミクスが掲げる野心的な目標の実現には、長期的な視点と強力な実行力が必要です。エネルギー自給率100パーセント、食料自給率100パーセント、先端技術分野での覇権確保など、いずれも一朝一夕には達成できない目標です。しかし、これらの目標に向けて着実に前進することが、日本の未来を切り開く鍵となるでしょう。

高市早苗氏の政策は、短期的な人気取りではなく、長期的な国家戦略に基づいています。その実現には国民の理解と支持が不可欠です。女性初の首相として、また経済安全保障の旗手として、高市氏が日本をどのように変革していくのか、世界が注目しています。

コメント