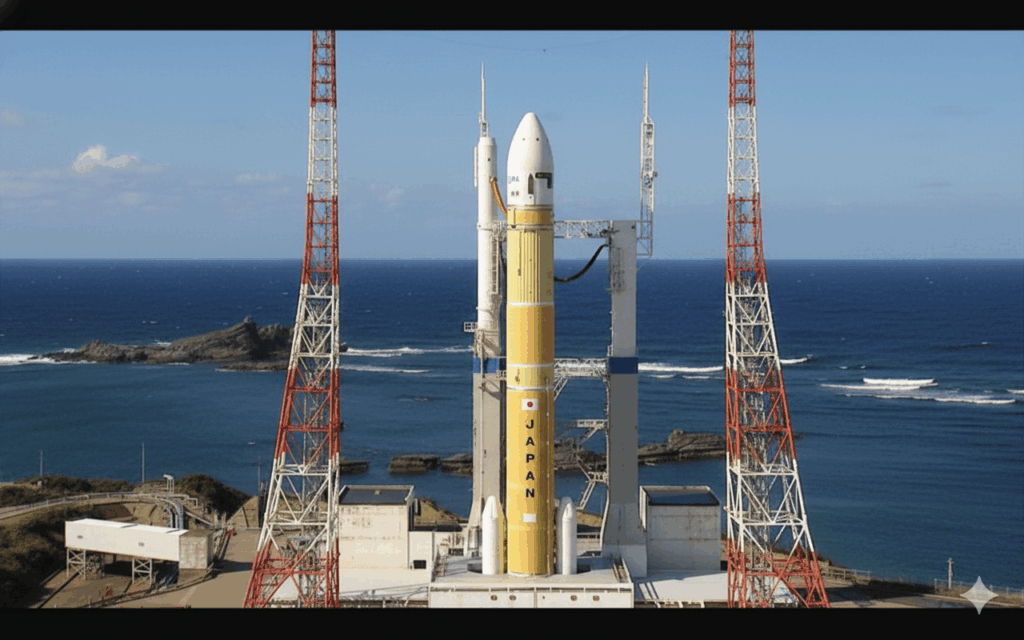

日本の宇宙開発において、2025年は極めて重要な転換点となる年です。新型基幹ロケットとして開発されたh3ロケットの打ち上げ予定が複数回設定されており、その詳細なスケジュールや時期について多くの関心が集まっています。h3ロケットは、これまで日本の宇宙輸送を支えてきたH-IIAロケットの後継機として、高い性能と経済性を両立することを目指して開発されました。2025年のスケジュールには、これまでとは異なる新しい機体形態での打ち上げが予定されており、それぞれが日本の宇宙輸送能力の飛躍的な向上を示す重要なマイルストーンとなります。すでに2024年から2025年初頭にかけて連続成功を収めているh3ロケットですが、本記事では2025年度における打ち上げ予定の具体的な時期、各ミッションの詳細なスケジュール、そしてそれぞれの打ち上げが持つ技術的意義について、最新の情報をもとに詳しく解説していきます。宇宙開発ファンの方々はもちろん、日本の技術力や国際競争力に関心をお持ちの方々にとっても、h3ロケットの2025年スケジュールは見逃せない重要なテーマとなるでしょう。

h3ロケットの基本性能と開発背景

h3ロケットは、日本の宇宙航空研究開発機構であるJAXAと三菱重工業が共同で開発を進めてきた新世代の大型液体燃料ロケットです。この新型基幹ロケットは、日本の宇宙輸送における自立性を確保し、同時に国際市場での競争力を高めるという二つの重要な目的を掲げて開発されました。開発が本格的にスタートしたのは2014年度で、それ以来、技術的な課題を一つ一つ克服しながら、実用化に向けて着実に歩みを進めてきました。

h3ロケットの基本構造は、アルミニウム合金製の第1段機体と第2段機体、そして液体酸素と液体水素を推進剤として使用する液体燃料エンジンという点で、前身となるH-IIA/Bロケットと共通する部分があります。しかし、細部を見ていくと、多くの革新的な技術が導入されていることがわかります。特に第1段エンジンには、新たに開発されたLE-9エンジンが採用されており、これが安全性の向上とコスト削減の両立を実現する鍵となっています。

LE-9エンジンは、世界で初めて第1段ロケット用として実用化されたエキスパンダーブリードサイクルエンジンです。推力は約1,500kNレベルに達し、H-IIAロケットの第1段用エンジンであったLE-7Aの約1.4倍という強力な推進力を誇ります。エキスパンダーブリードサイクルという方式は、液体水素を燃焼室やノズルの冷却に使用すると同時に気化させて高温ガスとし、そのガスの圧力でターボポンプを駆動する仕組みです。

この方式の大きな利点は、構造がシンプルで部品点数を削減できることにあります。実際、LE-9エンジンの部品点数はLE-7Aエンジンと比較して約20パーセント少なくなっており、これが製造コストの削減と整備の効率化につながっています。また、エキスパンダーブリードサイクルは、従来の二段燃焼サイクルに比べて高圧部品が少ないため、打ち上げ時の安全性が向上しているという特徴もあります。

開発過程においては、決して順風満帆とは言えない時期もありました。2019年12月に実施された実機型エンジンの燃焼試験では、液体水素ターボポンプタービンの動翼に疲労破面が発生するという深刻な問題が見つかりました。この問題に対応するため、開発スケジュールの見直しが行われ、LE-9エンジンの開発は暫定仕様と最終仕様の二段階に分けて進められることになりました。

2023年3月には、h3ロケット試験機1号機の打ち上げが実施されましたが、第2段エンジンが点火しないという不具合により、ミッションは失敗に終わりました。しかし、開発チームは原因を徹底的に究明し、必要な改善を施しました。そして2024年2月、暫定仕様のLE-9エンジンを搭載したh3ロケット試験飛行2号機が見事に打ち上げに成功し、以降は3号機、4号機、5号機と連続して成功を重ねてきました。

2024年から2025年初頭の成功実績が示す信頼性

2025年度の打ち上げ予定を理解するうえで、h3ロケットがこれまでに積み重ねてきた成功実績を振り返ることには大きな意味があります。連続成功という実績は、ロケットの信頼性を実証する最も確かな証拠だからです。

h3ロケット4号機は、2024年11月4日午後3時48分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。このミッションでは、防衛省のXバンド防衛通信衛星である「きらめき3号」を、高度約3万6千キロメートルの静止軌道に投入することが目標とされていました。打ち上げは計画通りに進行し、衛星は所定の軌道に正確に投入されました。この成功により、h3ロケットは2号機から数えて3回連続の成功という重要なマイルストーンを達成しました。

4号機の打ち上げに至るまでの道のりは、必ずしも平坦ではありませんでした。当初は2024年10月20日に打ち上げが予定されていましたが、天候の影響などにより計4回の延期を余儀なくされました。しかし、安全を最優先とする慎重な判断により、最終的には成功裏に打ち上げを完了することができました。この経験は、確実な打ち上げを実現するための運用ノウハウの蓄積にもつながっています。

そして2025年に入り、h3ロケット5号機が2025年2月2日午後5時30分に種子島宇宙センターから打ち上げられました。このミッションで搭載されたのは、準天頂衛星システム「みちびき」の6号機です。準天頂衛星システムは、日本が独自に運用する測位衛星システムで、GPS を補完し、日本国内での高精度な位置情報サービスを提供しています。

打ち上げから約29分3秒後、みちびき6号機は近地点高度約370キロメートル、遠地点高度約35,586キロメートル、軌道傾斜角22度の静止トランスファー軌道において、h3ロケットから正常に分離されたことが確認されました。この成功により、h3ロケットは4機連続での打ち上げ成功を達成し、2024年2月に実施された2号機以降、約1年間で連続4回の打ち上げに成功したことになります。

この実績は、h3ロケットが開発段階から安定運用フェーズへと移行しつつあることを強く示すものです。新型ロケットが信頼性を実証するためには、連続成功の実績が不可欠であり、h3ロケットはその重要な関門を突破しつつあると言えます。みちびき6号機は、他国のシステムに依存せず「みちびき」のみでの測位を可能にする7機体制の構築に向けた重要な一歩であり、日本の測位システムの自立性を高める役割を果たします。

2025年度の打ち上げ予定とスケジュール詳細

2025年度には、h3ロケットの新たな機体形態を試験する重要な打ち上げが複数予定されています。それぞれが異なる技術的チャレンジを含んでおり、h3ロケットの多様な運用能力を実証するものとなります。ここでは、2025年度の主要な打ち上げ予定について、その時期とスケジュールの詳細を見ていきましょう。

h3ロケット6号機の打ち上げ時期とスケジュール

h3ロケット6号機は、「H3-30S」と呼ばれる30形態の試験機です。この形態の最大の特徴は、固体燃料ロケットブースターである「SRB-3」を1基も搭載せず、第1段のLE-9エンジン3基のみを使用して打ち上げを行う点にあります。補助ブースターを装着せずに、3基のメインエンジンのみでリフトオフする大型液体ロケットは、日本の宇宙開発史上初めての試みとなります。

この30形態は、打ち上げ能力と経済性のバランスを重視した設計となっています。太陽同期軌道へ4トン以上のペイロードを投入できる十分な能力を持ちながら、打ち上げ価格はH-IIAロケットの半額程度となる約50億円を目標としています。固体ロケットブースターを使用しないことで、打ち上げコストを大幅に削減でき、より柔軟な打ち上げサービスの提供が可能になると期待されています。

30形態の開発においては、2025年7月24日午前6時15分に、種子島宇宙センターで第1段実機型タンクステージ燃焼試験であるCFT(キャプティブ・ファイアリング・テスト)が実施されました。CFTとは、実機の機体を射点に据え付けた状態でエンジンを実際に点火し燃焼させる試験で、打ち上げに向けた最終関門とも言える重要な検証です。この試験では、計画されていた25秒間の燃焼時間で計画通りに完了し、有効なデータを取得できたとJAXAから発表されました。

CFTの成功により、h3ロケット6号機の打ち上げに向けた準備は大きく前進しました。打ち上げ時期は2025年度内に実施される見通しで、2025年6月24日に予定されているH-IIAロケット50号機の最終号機の打ち上げ後となる予定です。システムレベルの刷新を伴う30形態の試験機であることから、性能や挙動を検証するための模擬衛星であるVEP(ベリフィケーション・イクイップメント・ペイロード)を搭載して打ち上げが実施される計画となっています。

30形態は、h3ロケットのラインナップの中でも経済性に優れた形態として、今後の商業衛星打ち上げなどでの活用が大いに期待されています。国際的な衛星打ち上げ市場では、コスト競争力が極めて重要な要素となっており、30形態の実用化はh3ロケットの競争力を大きく高めることになるでしょう。

h3ロケット7号機の打ち上げスケジュールと搭載物

h3ロケット7号機は、2025年10月21日午前10時58分頃の打ち上げが当初予定されていました。ただし、天候の影響により延期が発表され、打ち上げは10月23日以降に再設定されました。打ち上げ予備期間は2025年10月22日から2025年11月30日までとされており、この期間内での打ち上げが検討されています。

7号機の機体形態は「H3-24W」で、第1段エンジンのLE-9が2基、固体燃料ロケットブースターのSRB-3が4基、そして大型衛星を収容するためのワイドフェアリングを装備した構成となります。この24形態は、h3ロケットのラインナップの中で最も重量のあるペイロードを打ち上げることができる最強バージョンであり、日本の宇宙輸送能力の最大限を示す形態です。

h3ロケット7号機が搭載するのは、新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」です。HTV-Xは、2020年まで運用されていた「こうのとり」の愛称で知られるHTVの後継機として開発された新世代の補給機で、国際宇宙ステーションへの物資輸送を担います。

HTV-Xの打ち上げ時質量は約16トンで、貨物搭載能力は質量で5.82トン、容積で78立方メートルと、従来のHTVの約1.5倍の能力を持っています。また、国際宇宙ステーションにドッキングした状態で最長6か月間滞在でき、分離後は最長1.5年間の独立運用が可能という、大幅に強化された性能を備えています。

HTV-X1のミッションは、国際宇宙ステーションへの物資補給だけにとどまりません。物資をステーションに届けた後、約3か月間にわたって各種の技術実証を行う計画となっています。具体的には、小型衛星の放出実験、展開型軽量パネルの試験、フラットアンテナを用いた通信実験、次世代太陽電池の性能試験、衛星レーザ測距実験などが予定されています。これらの実証実験は、将来の宇宙機器開発に向けた貴重なデータを提供することになります。

HTV-X1が国際宇宙ステーションに到着すると、JAXA宇宙飛行士の油井亀美也さんがステーションのロボットアームを操作してHTV-X1を把持し、ステーションにドッキングさせる予定となっています。日本人宇宙飛行士が日本の新型補給機を迎え入れるという、極めて象徴的な場面となることでしょう。この成功は、日本が国際宇宙協力において重要な役割を果たし続けていることを世界に示すことになります。

h3-24W形態での打ち上げは今回が初めてとなり、h3ロケットの最大能力を実証する極めて重要なミッションとなります。ワイドフェアリングは、大型のペイロードを収容するために直径を拡大したフェアリングで、HTV-Xのような大型の宇宙機を搭載するために必要不可欠な装備です。この形態の成功は、将来の大型衛星や探査機の打ち上げに向けた道を開くことになります。

大型ロケットの打ち上げは、風速、風向、雲の状態、高層大気の状態など、様々な気象条件をクリアする必要があります。安全な打ち上げのためには天候の回復を待つことが不可欠であり、慎重な判断が求められます。予備期間が設定されているのは、こうした不確定要素に対応するためです。

h3ロケットの多様な形態が実現する柔軟な運用

h3ロケットの大きな特徴の一つは、ミッションの要求に応じて様々な機体形態を選択できることです。搭載するLE-9エンジンの数が2基または3基、固体ロケットブースターSRB-3の本数が0本、2本、または4本、フェアリングがショートまたはロング、標準またはワイドといった要素の組み合わせにより、多様な形態での打ち上げが可能となっています。

主な形態としては、まずh3-30形態があります。これはLE-9エンジン3基、SRB-3なしの構成で、低コストで中型ペイロードを打ち上げるのに適しています。固体ロケットブースターを使用しないため、製造コストと運用コストを大幅に削減でき、商業打ち上げ市場での価格競争力を高めることができます。

次にh3-22形態は、LE-9エンジン2基、SRB-3を2本という標準的な構成です。この形態は、様々なミッションに対応できるバランスの取れた性能を持ち、地球観測衛星や通信衛星など、幅広い用途に使用できます。実際、これまでの打ち上げの多くがこの形態で実施されており、h3ロケットの基本形態とも言える構成です。

そしてh3-24形態は、LE-9エンジン2基、SRB-3を4本という最強の構成です。大型ペイロードの打ち上げに適しており、宇宙ステーション補給機HTV-Xのような重量級の宇宙機を打ち上げることができます。この形態は、h3ロケットの最大能力を発揮するもので、日本の宇宙輸送能力の到達点を示すものとなります。

このような多様な形態を持つことで、h3ロケットは小型から大型まで幅広い衛星の打ち上げニーズに対応でき、国際的な商業打ち上げ市場での競争力を高めることができます。顧客は、自分の衛星の質量や目標軌道に最適な形態を選択することで、コストを最小化しながら必要な性能を得ることができます。

2025年度には、30形態と24形態という、それぞれ異なる特性を持つ形態の初打ち上げが予定されており、h3ロケットの運用の幅を大きく広げる年となります。これらの形態が実用化されることで、h3ロケットは真に多目的なロケットとして、様々なミッションに対応できる柔軟性を獲得することになります。

開発経緯と技術的課題の克服プロセス

h3ロケットの開発は、2014年度から本格的にスタートしました。開発の主要な目標は、打ち上げ能力を維持しながら、打ち上げコストをH-IIAロケットの半額程度に削減することでした。この野心的な目標を達成するため、エンジンの設計から製造プロセスまで、あらゆる面で革新的なアプローチが採用されました。

しかし、開発過程では様々な技術的課題に直面することになりました。特にLE-9エンジンの開発では、2019年12月に実施した実機型エンジン燃焼試験で、液体水素ターボポンプタービン動翼に疲労破面が発生するという重大な問題が発生しました。高温高圧の環境で高速回転するターボポンプは、ロケットエンジンの中でも最も過酷な条件にさらされる部品であり、その信頼性は極めて重要です。

この問題に対応するため、LE-9エンジンの開発計画は二段階に見直されました。第1段階では暫定的な仕様のエンジンを開発し、まずは飛行実証を行って基本性能を確認する。その後、第2段階で本来の性能を発揮できる最終仕様のエンジンに改良するという計画です。この段階的アプローチにより、開発リスクを管理しながら着実に前進することが可能になりました。

2023年3月に実施されたh3ロケット試験機1号機の打ち上げでは、第2段のエンジンが点火しないという不具合により、打ち上げは失敗に終わりました。新型ロケットの開発において、初期段階での失敗は決して珍しいことではありませんが、この失敗は開発チームに大きな試練をもたらしました。しかし、チームは原因を徹底的に究明し、電気系統の改良などの必要な対策を施しました。

そして2024年2月、暫定仕様のLE-9エンジンを搭載したh3ロケット試験飛行2号機が打ち上げに成功しました。この成功は、失敗から学び、改善を重ねることで信頼性を高めていく、まさにロケット開発の王道を歩んだ成果と言えます。この成功を皮切りに、3号機、4号機、5号機と連続して打ち上げに成功し、h3ロケットは信頼性を着実に実証してきました。

4機連続の成功という実績は、h3ロケットが技術的な課題を克服し、実用段階に入ったことを明確に示しています。今後、さらに多様な形態での打ち上げ経験を積むことで、h3ロケットは日本の宇宙開発の基幹ロケットとしての地位を確立していくことでしょう。この過程で蓄積される運用ノウハウは、将来のさらなる発展のための貴重な財産となります。

国際競争力の強化に向けた取り組み

h3ロケットの開発と運用の背景には、国際的な宇宙輸送市場での競争力強化という重要な目的があります。現在の世界の宇宙輸送市場では、米国SpaceXのFalcon 9やFalcon Heavyといった再使用可能なロケットが、低コストでの打ち上げサービスを提供しており、従来型の使い捨てロケットは極めて厳しい競争環境にさらされています。

SpaceXは、ロケットの第1段を回収して再使用することで、打ち上げコストを劇的に削減することに成功しました。Falcon 9ロケットは、同等の性能を持つ他の使い捨てロケットに比べて、半額近い価格で打ち上げサービスを提供しており、世界中の顧客から受注を獲得しています。この「SpaceX一強」とも言える状況の中で、他のロケット事業者は厳しい競争を強いられています。

h3ロケットは、再使用は行わない使い捨て型ロケットですが、製造コストの削減や運用の効率化により、国際市場で競争できる価格での打ち上げサービスを提供することを目指しています。特に30形態は、約50億円という打ち上げ価格により、中型衛星の打ち上げ市場での競争力を持つことが期待されています。

また、h3ロケットは高い信頼性も重要な競争力の要素としています。連続成功の実績を積み重ねることで、顧客からの信頼を獲得し、商業打ち上げの受注につなげることができます。宇宙機は極めて高価であり、打ち上げ失敗は顧客に巨額の損失をもたらします。そのため、価格だけでなく、確実に衛星を軌道に投入できる信頼性も、ロケット選択の重要な判断基準となります。

実際に、h3ロケットは商業打ち上げの受注において成果を上げ始めています。2024年9月18日には、三菱重工業が衛星通信会社であるフランスのユーテルサット社と、h3による複数回の衛星打ち上げで合意に至ったと発表しました。これは、h3ロケットにとって初の海外商業衛星の受注となり、国際市場での競争力が認められたことを示す極めて重要な成果です。

ユーテルサットは、世界的な衛星通信事業者であり、多数の通信衛星を運用している大手企業です。このような実績のある企業がh3ロケットを選択したことは、h3の技術力とコスト競争力が国際的に評価されたことを明確に意味します。この受注は、今後の商業打ち上げ市場での展開に向けた重要な足がかりとなるでしょう。

JAXAは、h3ロケットの国際競争力の強化に向けて着実に準備を進めていると表明しています。具体的には、「年間3機以上の商業衛星打ち上げ案件を受注すること」を、国際競争力確保を考える上での一つの目標値としています。2025年度に予定されている新形態での打ち上げ成功は、この目標に向けた重要なステップとなります。

日本の宇宙開発における戦略的位置づけ

h3ロケットは、日本の宇宙開発において極めて重要な戦略的位置を占めています。日本が独自に人工衛星を打ち上げる能力を持つことは、国家安全保障、科学技術の発展、産業競争力の維持といった観点から不可欠な要素となっています。

防衛省の通信衛星である「きらめき」シリーズや、準天頂衛星システムの「みちびき」といった、日本の安全保障や社会インフラに深く関わる重要な衛星を、自国のロケットで打ち上げられることの意義は計り知れません。他国のロケットに依存する場合、打ち上げスケジュールや条件が制約される可能性があり、戦略的な自律性が損なわれるリスクがあります。特に、安全保障に関わる衛星については、自国の管理下にある打ち上げ手段を持つことが極めて重要です。

また、宇宙ステーション補給機HTV-Xのような、国際宇宙ステーションへの物資輸送を担う宇宙機を打ち上げる能力も、日本が国際的な宇宙開発協力において重要なパートナーであり続けるために必要です。国際宇宙ステーションには、米国、ロシア、欧州、カナダ、日本が参加しており、各国が異なる役割を分担しています。日本が確実な物資輸送能力を提供できることは、国際パートナーとしての価値を大きく高めることになります。

さらに、h3ロケットの開発と運用を通じて蓄積される技術は、日本の宇宙産業全体の技術基盤を強化します。ロケットエンジン、推進薬タンク、誘導制御システム、地上管制システムなど、ロケットを構成する様々な要素技術は、他の宇宙機器の開発にも応用できる基盤技術です。これらの技術を国内で保持し続けることは、長期的な産業競争力の維持に不可欠です。

h3ロケットの開発には、三菱重工業を主契約企業として、IHI、三菱電機、川崎重工業など、多くの大手企業が参画しています。さらに、これらの大手企業の下には、多数の中小企業がサプライチェーンを形成しており、h3ロケットの開発・生産は日本の宇宙産業全体の活性化につながっています。ロケット開発という高度な技術プロジェクトは、人材育成の場としても重要な役割を果たし、次世代の技術者や研究者を育成する貴重な機会を提供しています。

将来の月探査と深宇宙探査への展望

h3ロケットの役割は、地球周回軌道への衛星投入だけにとどまりません。将来的には、月探査や深宇宙探査といった、より野心的なミッションにも活用される計画が進んでいます。これらの探査ミッションは、人類の知識の境界を広げるとともに、将来の宇宙開発の基盤を築く重要な取り組みです。

月探査に関しては、h3ロケットは米国主導の国際有人宇宙探査プログラムである「アルテミス計画」に貢献する役割を担います。アルテミス計画は、人類を再び月面に送り、持続可能な月面活動の基盤を構築することを目指す国際協力プロジェクトです。日本もこの計画に参加しており、h3ロケットは日本の貢献を支える重要なインフラとなります。

具体的には、HTV-Xは将来的に月周回有人拠点である「ゲートウェイ」への物資補給を担当する計画があります。ゲートウェイは、月周回軌道上に建設される小型の宇宙ステーションで、月面探査の拠点として、また将来的には火星探査の中継基地としての役割が期待されています。h3ロケットは、このゲートウェイへ物資を輸送するHTV-Xを打ち上げることで、日本が月探査の国際協力において重要な役割を果たすことを可能にします。

また、2026年度には、インドと共同で開発している月極域探査機「LUPEX」をh3ロケットで打ち上げる計画があります。LUPEXは、月の南極域を探査し、水氷の存在や分布を詳しく調査するミッションです。月面の水資源は、将来の月面基地における飲料水や酸素の供給源として、また水素と酸素に分解してロケット燃料として利用できる可能性があり、持続可能な月面活動の鍵となる資源です。この探査は、将来の月面開発に向けた重要な知見を提供することになります。

深宇宙探査においても、h3ロケットは重要な役割を果たします。火星の衛星であるフォボスからサンプルを採取して地球に持ち帰る「MMX」ミッションも、h3ロケットでの打ち上げが予定されています。MMXプロジェクトマネージャーは、「MMXは大型の探査機であり、h3でしか運べない」と述べており、h3ロケットの大型ペイロード打ち上げ能力がこのミッションを可能にしています。

MMXミッションは、火星の衛星の起源を解明するとともに、火星圏への往復飛行技術を実証する重要なミッションです。火星の衛星が、火星の形成過程で生じた破片なのか、あるいは捕獲された小惑星なのかという謎は、太陽系の形成史を理解する上で重要な問題です。また、このミッションで実証される技術は、将来的な火星探査や、さらに遠方の天体への探査ミッションの技術基盤となることが期待されています。

これらの月・深宇宙探査ミッションにおいて、h3ロケットは日本の宇宙探査能力の基盤として、科学的発見と技術革新を支える重要な役割を果たします。宇宙探査は、単なる科学的好奇心の追求だけでなく、将来の宇宙資源利用や人類の活動領域の拡大に向けた投資でもあります。

H-IIAロケットとの比較から見る進化

h3ロケットを理解する上で、その前身となるH-IIAロケットとの比較は極めて重要です。H-IIAロケットは1990年代から開発が始まり、2001年に初号機が打ち上げられて以来、日本の宇宙開発を支えてきた基幹ロケットです。2025年6月24日に予定されている50号機の打ち上げをもって退役する予定で、その役割をh3ロケットが引き継ぐことになります。

h3ロケットとH-IIAロケットの最も大きな違いは、コストと打ち上げ準備期間の大幅な削減です。H-IIAの打ち上げコストは100億円前後で推移していましたが、h3ロケットは1回あたりの打ち上げコストを約50億円とすることを目標としています。これは、エンジンの設計変更や製造プロセスの革新によって実現されています。

エンジンの面では、H-IIAが二段燃焼サイクルのLE-7Aエンジンを使用していたのに対し、h3はエキスパンダーブリードサイクルのLE-9エンジンを採用しています。LE-9の部品点数はLE-7Aより約20パーセント少なく、製造コストと整備の手間を削減しています。また、エキスパンダーブリードサイクルは、二段燃焼サイクルに比べて構造がシンプルで、打ち上げ時の安全性が向上しています。

製造プロセスにおいても、h3ロケットはこれまでの常識にとらわれない革新的なアプローチを採用しました。自動車などの一般工業製品で使用されている部品を積極的に活用し、ライン生産に近い方式を導入することで、製造コストと製造期間を大幅に削減しました。従来のロケット製造は、職人的な技能に依存する部分が多く、コストと時間がかかっていましたが、h3では標準化と自動化を進めることで、効率的な生産を実現しています。

打ち上げ準備期間についても、ロケット組み立て工程や衛星のロケット搭載などの射場整備期間を、H-IIAロケットから半分以下に短縮することを目指しています。受注から打ち上げまでの期間を約1年へ半減することで、顧客のニーズに迅速に対応できる体制を構築します。打ち上げ準備期間の短縮は、年間打ち上げ回数の増加を可能にし、商業打ち上げ市場での競争力を高める要因となります。

これらの改善により、h3ロケットは、打ち上げ費用の削減、静止軌道打ち上げ能力の増強、打ち上げ時の安全性の向上、年間打ち上げ可能回数の増加を同時に達成することを目指しています。これらの目標は、個別に見ればそれぞれ挑戦的ですが、システム全体として統合的に設計することで、同時達成が可能になっています。

年間打ち上げ能力の向上が意味するもの

h3ロケットは、年間の打ち上げ回数を増やすことも重要な目標としています。H-IIA/Bロケットの時代には、年間の打ち上げ回数は平均して2から3機程度でした。しかし、h3ロケットでは、製造期間の短縮と射場整備期間の短縮により、年間6機程度の打ち上げが可能な体制を目指しています。

年間打ち上げ回数の増加は、複数の重要な意義があります。まず、政府衛星の打ち上げニーズに迅速に対応できるようになります。気象衛星、地球観測衛星、通信衛星、測位衛星など、様々な政府衛星が定期的に更新される必要があり、打ち上げ能力の向上はこれらのニーズに応えるために不可欠です。衛星の寿命は限られており、タイムリーな代替機の打ち上げが求められます。

次に、商業打ち上げの受注拡大にも大きく寄与します。顧客が打ち上げを依頼してから実際に打ち上げられるまでの待ち時間が短縮されれば、h3ロケットの競争力が大幅に向上します。特に、新しい通信衛星コンステレーション、つまり多数の小型衛星を配置して通信網を構築するシステムの構築などでは、短期間に多数の衛星を打ち上げるニーズがあり、高い打ち上げ頻度が重要な競争力となります。

また、打ち上げ頻度が上がることで、製造ラインの稼働率が向上し、量産効果によるコスト削減も期待できます。製造ラインを継続的に稼働させることで、作業者の習熟度が向上し、効率的な生産が可能になります。また、部品の調達においても、まとめて発注することでコストを削減できる可能性があります。

種子島宇宙センターでは、h3ロケットの高頻度打ち上げに対応するため、第2射点の整備も進められています。複数の射点を活用することで、一つのロケットの打ち上げ準備中に、別のロケットの組み立てや整備を並行して進めることができ、打ち上げ間隔を大幅に短縮できます。これは、商業打ち上げ市場での競争力を高める上で極めて重要な要素となります。

種子島宇宙センターの重要な役割

h3ロケットの打ち上げは、すべて鹿児島県の種子島宇宙センターから行われます。種子島宇宙センターは、日本最大のロケット打ち上げ施設であり、大型ロケットの組み立て、整備、打ち上げに必要なすべての設備を備えています。この施設は、日本の宇宙開発において極めて重要なインフラです。

種子島は、その地理的位置により、静止軌道や静止トランスファー軌道への打ち上げに適しています。北緯約30度という低緯度に位置しているため、地球の自転による速度を効果的に利用でき、東向きに打ち上げることで、ロケットに必要な速度増分を削減できます。これは、打ち上げ能力の向上とコスト削減につながる重要な利点です。

また、東側が太平洋に面しているため、ロケットの打ち上げ方向に人口密集地がなく、安全な打ち上げが可能です。ロケットの打ち上げでは、万一の事故に備えて、飛行経路の下に人口密集地がないことが重要な条件となります。種子島の立地は、この条件を満たす理想的なものとなっています。

h3ロケットの運用が本格化することで、種子島宇宙センターの重要性はさらに高まります。打ち上げ頻度の増加に対応するため、施設の整備や運用体制の強化も継続的に進められています。第2射点の整備により、年間打ち上げ回数を増やす体制が構築されつつあります。

また、種子島宇宙センターは一般見学も可能な施設であり、ロケット打ち上げの際には多くの観光客や宇宙ファンが訪れます。h3ロケットの打ち上げは、地域の観光振興にも貢献する重要なイベントとなっています。打ち上げ見学は、一般の人々が宇宙開発を身近に感じる貴重な機会であり、次世代の宇宙開発を担う人材の育成にもつながる可能性があります。

国際協力と技術交流の推進

h3ロケットの開発と運用は、国際的な協力と技術交流の中で進められています。特に、米国との協力は極めて重要です。アルテミス計画への参加を通じて、NASAとの技術交流が深まり、将来の有人宇宙探査技術の発展にも寄与することが期待されています。

また、HTV-Xによる国際宇宙ステーションへの物資補給は、国際宇宙協力における日本の存在感を高めます。国際宇宙ステーションには、米国、ロシア、欧州、カナダ、日本が参加しており、各国が異なる役割を分担しています。日本が信頼性の高い補給機を提供できることは、国際パートナーとしての価値を高め、将来の宇宙開発プロジェクトへの参加機会を拡大することにつながります。

インドとのLUPEX共同開発も、重要な国際協力の一例です。インドは近年、宇宙開発において急速に能力を高めており、月探査や火星探査でも成果を上げています。日印の協力により、両国の技術を結集した高度な月探査ミッションが実現します。このような二国間協力は、多国間の大型プロジェクトとは異なる柔軟性を持ち、効率的な協力関係を構築できる利点があります。

さらに、商業打ち上げの受注を通じて、世界各国の衛星事業者や宇宙機関との関係が構築されます。ユーテルサットとの契約は、その第一歩であり、今後さらに多様な国際顧客との関係が発展することが期待されます。商業打ち上げサービスの提供を通じて、技術的な信頼性だけでなく、ビジネスパートナーとしての信頼も構築していくことが重要です。

人材育成と産業基盤の強化への貢献

h3ロケットの開発と運用は、日本の宇宙産業の人材育成と産業基盤の強化にも大きく貢献しています。ロケット開発には、材料工学、流体力学、燃焼工学、制御工学、システム工学など、多岐にわたる高度な専門知識が必要です。h3ロケットのような大型プロジェクトに携わることで、若手エンジニアや研究者が実践的な経験を積み、次世代の宇宙開発を担う人材として成長します。

また、h3ロケットの製造には、多数の企業が参画しています。三菱重工業が主契約企業として全体の取りまとめを行い、IHI、三菱電機、川崎重工業など、多くの大手企業が主要コンポーネントの製造を担当しています。さらに、これらの大手企業の下には、多数の中小企業がサプライチェーンを形成しており、h3ロケットの開発・生産は日本の宇宙産業全体の活性化につながっています。

ロケット技術で培われた技術は、他の産業分野にも広く応用できます。高温・高圧に耐える材料技術、精密な制御技術、高信頼性システムの設計手法などは、航空機、自動車、エネルギー産業など、様々な分野で活用できる基盤技術です。宇宙開発への投資は、直接的な宇宙利用の成果だけでなく、こうした技術のスピンオフ効果も含めて評価する必要があります。

このように、h3ロケットは単なる輸送手段ではなく、日本の産業競争力と技術基盤を支える重要なプラットフォームとなっています。長期的な視点で見れば、h3ロケットへの投資は、日本の科学技術力全体を底上げする効果を持つと言えるでしょう。

2025年度がh3ロケットにとって重要な理由

2025年度は、h3ロケットにとって真に重要な飛躍の年となります。年初のh3ロケット5号機の成功により4機連続成功を達成し、基本的な信頼性を実証しました。そして年度内には、新たな30形態と24形態の初打ち上げが予定されており、これらの成功により、h3ロケットは多様な運用形態を獲得することになります。

30形態の打ち上げは、固体ロケットブースターを使用しない日本初の大型液体ロケットとして、低コストでの打ち上げサービスの実現を目指すものです。この形態が実用化されれば、約50億円という競争力のある価格で打ち上げサービスを提供でき、国際的な商業打ち上げ市場での地位を確立する大きな一歩となります。

24形態の打ち上げは、新型宇宙ステーション補給機HTV-X1を搭載し、h3ロケットの最大能力を実証するものです。この成功により、大型宇宙機の打ち上げ能力が確認され、将来の大型探査機や有人宇宙船の打ち上げに向けた道が開かれます。

これらの打ち上げが成功すれば、h3ロケットは小型から大型まで幅広いペイロードに対応できる真に多目的なロケットとして、国際的な宇宙輸送市場での競争力を大きく高めることができます。また、日本の宇宙開発における基幹ロケットとしての地位を確立し、安全保障、科学技術、産業競争力、国際協力の各面で日本の宇宙活動を支える基盤となります。

開発過程では、エンジンの技術的問題や初号機の失敗など、様々な困難に直面しましたが、それらを一つ一つ克服し、連続成功という実績を積み重ねてきたh3ロケット。2025年度の新形態打ち上げ成功により、さらなる飛躍が期待されます。

今後の展望と期待される発展

2026年度以降も、h3ロケットの打ち上げは継続される見込みです。気象衛星、地球観測衛星、通信衛星など、様々な政府衛星の打ち上げが計画されているほか、商業衛星の打ち上げ受注も積極的に目指しています。ユーテルサットとの契約に続き、さらに多くの国際顧客からの受注獲得が期待されます。

また、将来的には有人宇宙船の打ち上げや、月・火星探査ミッションへの対応なども視野に入れた発展が期待されています。h3ロケットをベースにした大型化や能力向上も技術的には可能であり、日本の宇宙開発の野心的な目標を支える基盤となる可能性があります。

LE-9エンジンについても、現在の暫定仕様から本来の性能を発揮できる最終仕様への移行が計画されています。最終仕様のLE-9エンジンが実用化されれば、h3ロケットの打ち上げ能力はさらに向上し、より大型のペイロードや、より高いエネルギーを必要とする軌道への投入が可能になります。これにより、h3ロケットの適用範囲はさらに広がることになるでしょう。

日本の宇宙開発の新時代を切り開くh3ロケットの活躍に、今後も大きな注目が集まります。2025年度の打ち上げスケジュールが順調に進み、計画されているミッションが成功することを期待しましょう。h3ロケットの成功は、日本の宇宙開発全体の発展につながり、私たちの生活や社会にも多くの恩恵をもたらすことになります。宇宙開発は未来への投資であり、h3ロケットはその中核を担う存在として、これからも日本の宇宙活動を力強く支えていくことでしょう。

コメント