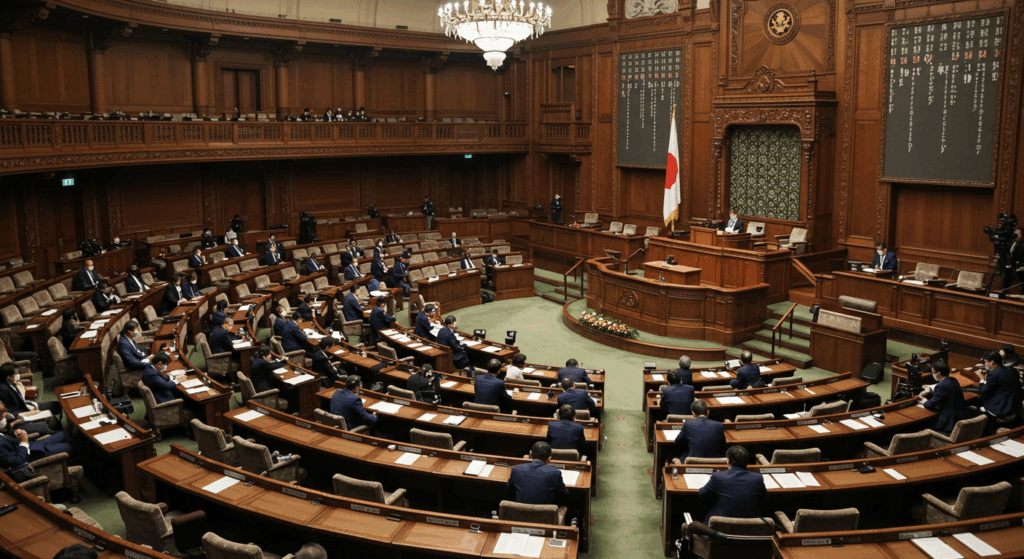

日本の政治制度において、内閣総理大臣がどのように決まるのか、その仕組みについて正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。アメリカ大統領のように国民が直接選挙で選ぶわけではなく、日本では国会が内閣総理大臣を指名する制度を採用しています。この過程では、衆議院と参議院という二つの議院がそれぞれ独立して投票を行い、その結果によって首相が決定されます。しかし、両院の意見が一致しない場合にはどうなるのでしょうか。また、なぜ衆議院と参議院では役割に違いがあるのでしょうか。本記事では、内閣総理大臣の決め方について、衆議院と参議院の関係性を中心に、憲法の規定から実際の手続きまで、わかりやすく詳しく解説していきます。日本の民主主義の根幹をなすこの仕組みを理解することで、政治ニュースの見方も変わってくるはずです。

内閣総理大臣になるための憲法上の資格要件

内閣総理大臣の決め方を理解する上で、まず誰が首相になれるのかという資格要件を知っておく必要があります。日本国憲法は、内閣総理大臣になるための条件を明確に定めており、これらの要件を満たさなければ、どんなに優秀な人物であっても首相になることはできません。

最も基本的な要件は、国会議員であることです。憲法第67条第1項は「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と規定しています。つまり、衆議院議員または参議院議員のいずれかでなければ、内閣総理大臣に指名されることはありません。この規定は、日本が採用する議院内閣制の根幹をなすものであり、行政のトップが国民の代表者である国会議員から選ばれることで、民主的な正統性を担保しています。

ここで興味深いのは、憲法上は参議院議員も内閣総理大臣になれるにもかかわらず、実際にはこれまで一度も参議院議員から首相が選出されたことがないという事実です。これは単なる慣習ではなく、議院内閣制が持つ構造的な理由によるものです。

その理由は、憲法第69条に定められた内閣不信任決議と衆議院解散の関係にあります。衆議院は内閣に対して不信任決議を可決する権限を持っており、この決議が可決されると、内閣は10日以内に総辞職するか、衆議院を解散して国民に信を問わなければなりません。一方、参議院には内閣を不信任する権限もなければ、解散されることもありません。

もし参議院議員が内閣総理大臣になった場合、自らが率いる内閣が衆議院から不信任決議を突きつけられる可能性があるにもかかわらず、その衆議院を解散して対抗するという手段を実質的に使えない立場に置かれます。これでは政治的に極めて不安定な状況となり、議院内閣制が想定する内閣と議会の間の緊張関係が機能しなくなってしまいます。そのため、実際には衆議院議員が内閣総理大臣に就くことが事実上の必須条件となっているのです。

もう一つの重要な資格要件が文民であることです。憲法第66条第2項は「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と定めています。この規定は、戦前の日本が軍部の政治介入によって戦争へと突き進んだ歴史への深い反省から生まれたものです。

大日本帝国憲法下では、軍部大臣現役武官制などを通じて軍人が内閣に入り込み、政治に対して強大な影響力を行使しました。その結果、軍部の独走を許し、国を破滅的な戦争へと導いた苦い経験があります。二度とこのような事態を繰り返さないため、戦後の日本国憲法は、シビリアン・コントロール(文民統制)という原則を憲法上の基本方針として確立しました。

文民の定義については明確な条文はありませんが、政府の解釈によれば、旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者で軍国主義思想に深く染まっていると考えられる者、および自衛官の職にある者は文民に含まれないとされています。この規定により、日本の行政のトップが軍事的背景から切り離され、民主的なプロセスを通じて国政が運営されることが制度的に保障されているのです。

国会による首班指名選挙のプロセス

内閣総理大臣の決め方の中核となるのが、「首班指名選挙」と呼ばれる国会の議決手続きです。このプロセスは憲法および国会法によって厳格に定められており、日本の政治において最も重要な手続きの一つとなっています。

首班指名選挙が行われるタイミングは、主に二つの場合に分けられます。第一に、衆議院議員総選挙の後、初めて国会が召集された時です。憲法第70条は、この場合に内閣が総辞職しなければならないと定めています。これは、総選挙によって示された新たな国民の意思に基づき、新しい衆議院が改めて内閣の首長を選ぶべきであるという議院内閣制の理念によるものです。たとえ選挙の結果、与党が勝利して同じ人物が再び首相に指名されることが確実な場合でも、この手続きは必ず実施されます。

第二に、内閣総理大臣が欠けた時です。現職の首相が死亡した場合、辞任を表明した場合、あるいは国会議員の資格を失った場合がこれに該当します。内閣は一体不可分の組織であり、その首長を失った時点で存立の基盤を失うため、直ちに総辞職し、後継の首相を指名するための選挙が行われることになります。

首班指名選挙の手続きにおいて特徴的なのは、この指名が他のすべての案件に先立って行われるという点です。憲法第67条第1項後段は明確にこの優先性を定めており、安定した政府を一日も早く確立することが国政運営の最優先課題であるとの認識を示しています。国会が召集された後、他の法案審議や質疑に先立って、まず首班指名が行われるのはこのためです。

投票方法は「単記記名投票」という方式で行われます。各議員が投票用紙に指名したい人物の氏名を一人だけ記入し、同時に自らの氏名も記して投票します。誰が誰に投票したかが公開されるため、各議員および各政党の政治的立場が明確になります。通常、各議員は所属する政党の党首や、連立を組む政党が合意した統一候補に投票するため、国会で多数を占める政党または政党連合の党首が指名されるのが一般的です。

指名を受けるためには、投票総数の過半数の票を獲得する必要があります。しかし、複数の候補者が乱立した場合など、第一回投票で誰も過半数を獲得できないこともあります。その場合、手続きは決選投票へと移行します。決選投票は、第一回投票で得票数が多かった上位2名の候補者によって行われ、この決選投票においては過半数である必要はなく、相対的に多数の票を得た者がその議院の指名を受けた者となります。この二段階の仕組みにより、必ず一人の指名者を決定することが可能となっています。

衆議院と参議院それぞれの役割と優越性

内閣総理大臣の決め方において、衆議院と参議院はそれぞれ独立して首班指名選挙を行います。日本の国会は二院制を採用しており、衆議院と参議院という二つの議院が存在しますが、両院の役割や権限には明確な違いがあります。

衆議院は、解散制度を持つ唯一の議院です。内閣は憲法第69条に基づき、衆議院を解散することができます。これは、政治的な対立が生じた際に、国民に直接信を問う手段として機能します。一方、参議院には解散制度がなく、議員の任期は6年間(3年ごとに半数改選)と定められています。

この違いは、両院の民主的正統性に大きな影響を与えます。衆議院議員の任期は4年間ですが、解散によってそれよりも短い期間で選挙が行われることも多くあります。そのため、衆議院の構成は常に参議院よりも直近の国民の審判を反映していると考えられます。この点が、衆議院に特別な権限を与える根拠となっています。

憲法は、内閣総理大臣の指名をはじめとする重要事項について、「衆議院の優越」という原則を定めています。これは、両院の議決が異なった場合に、最終的には衆議院の意思が国会の意思として採用されるという仕組みです。この優越性は、単なる力関係の反映ではなく、より新しい民意を反映した議院の判断を尊重するという民主主義の原理に基づいています。

衆議院の優越が認められる主要な案件としては、内閣総理大臣の指名のほか、予算の議決、条約の承認などがあります。これらは国家の基本運営に関わる最重要事項であり、政治的な停滞を許すことができない案件です。そのため、憲法は明確な最終決定権者として衆議院を位置づけることで、いかなる状況下でも国政が前に進むことを保障しています。

一方、法律案の議決については、やや異なる扱いになります。参議院で否決された法律案を成立させるには、衆議院で出席議員の3分の2以上という極めて高いハードルを越えて再可決する必要があります。これに対し、内閣総理大臣の指名や予算では、衆議院の当初の議決(過半数)がそのまま国会の最終意思となります。この「絶対的優越」と「条件的優越」の違いは、案件の性質と緊急性に応じた、憲法の精緻な制度設計を示しています。

両院の議決が異なる場合の具体的な処理方法

内閣総理大臣の決め方において、衆議院と参議院が異なる人物を指名した場合、どのように最終的な結論を導き出すのでしょうか。このプロセスは、日本の統治機構の核心部分であり、憲法が定める明確な手続きに従って進められます。

最も円滑なケースは、衆議院と参議院が同一の人物を内閣総理大臣として指名する場合です。単一の政党または安定した連立与党が両院で過半数を確保している場合、このシナリオが実現します。この場合、その人物が国会の指名者として直ちに確定し、速やかに天皇による任命手続きへと移行します。

しかし、選挙の結果によって衆議院の多数派と参議院の多数派が異なる、いわゆる「ねじれ国会」が生じることがあります。近年の日本政治においても、このような状況は実際に発生しており、両院が別々の人物を指名する可能性は決して理論上の問題ではありません。

両院の指名が異なった場合、憲法と国会法は段階的な解決手続きを定めています。第一段階として、両院協議会が開かれます。これは、衆議院と参議院の代表者からなる協議の場であり、両院の意思の調整を図り、妥協点を見出すことを目的としています。各議院から選出された協議委員が話し合いを行い、ここで合意に至れば、その合意内容が国会の意思となります。

しかし、両院協議会でも意見が一致しない場合、最終的な解決ルールが適用されます。憲法第67条第2項は明確に「両院の議決が一致しないとき」は「衆議院の議決を国会の議決とする」と規定しています。これにより、いかなる政治的対立があっても、最終的には衆議院の指名した人物が内閣総理大臣となることが憲法上保障されています。

さらに、この優越性は時間的な制約によっても補強されています。衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしない場合も、同様に衆議院の議決が国会の議決となります。これは、参議院が意図的な議事妨害や遅延戦術によって政府の成立を阻害することを防ぐための規定です。

この衆議院の優越という仕組みは、単なる手続き上の便宜や両院の力関係の反映ではありません。それは、日本の二院制における政府の安定性と民主的正統性を保証するための、憲法上の生命線なのです。二院制は慎重な審議を可能にする一方で、両院の多数派が異なれば国政が停滞するリスクを常に内包しています。特に、行政のトップを決める首相指名において膠着状態が続けば、国家機能は麻痺してしまいます。

この危機を回避するため、憲法は明確な最終決定権者を定める必要がありました。そして、その役割を衆議院に与えたのには、先述した通り、衆議院が常により新しい民意を反映しているという明確な民主主義的理由があります。したがって、衆議院の議決を優先させることは、最も新しい民主的正統性を持つ議院の意思に政府の基盤を置くことを意味し、国民主権の原理を実質的に担保する極めて重要なメカニズムとなっているのです。

国会の指名から内閣発足までの流れ

国会による首班指名が確定した後、新しい内閣が正式に発足するまでには、一連の公式な手続きが迅速に進められます。この過程は憲法に定められた厳格な手順に従って行われ、日本の統治機構における重要な儀式でもあります。

まず、衆参両院で同一人物が指名された場合、または衆議院の優越により指名者が確定した場合、その人物が「国会の議決による指名を受けた者」となります。次に、天皇がその者を内閣総理大臣に任命します。これは憲法第6条に定められた天皇の国事行為であり、天皇に裁量の余地はなく、形式的・儀礼的な行為です。この任命式は「親任式」と呼ばれ、皇居で執り行われます。

任命された新首相は、直ちに内閣を組織する作業、すなわち「組閣」に着手します。憲法第68条は、内閣総理大臣が国務大臣を任命する権限を持つと定めており、首相はこの権限に基づいて各省庁を担当する大臣を選任します。この過程では、与党内の各派閥のバランス、連立政権の場合は各党の議席数や政策的役割、さらには適材適所の観点などが考慮され、政治的な調整が行われます。

首相が任命した国務大臣は、天皇によって認証されます。これも国事行為であり、この認証式を経て、正式に国務大臣としての地位を得ます。全ての大臣の認証が終わると、総理官邸で新首相から各大臣に補職辞令が交付され、最初の閣議(初閣議)が開かれます。この初閣議をもって、新内閣は正式に発足し、行政権の行使が開始されます。

内閣不信任決議と総辞職・解散のメカニズム

内閣総理大臣の決め方を理解する上で、内閣がどのように退陣するのかという終わりのプロセスも重要です。議院内閣制において、内閣の存立は国会の信任を基礎としているため、その信任が失われた場合には、内閣は退陣しなければなりません。

議院内閣制の核心的な力学は、憲法第69条の内閣不信任決議に集約されています。衆議院は、内閣の政権運営が不適切であると判断した場合、内閣不信任決議案を可決することができます。これは、衆議院が内閣に対する信任を公式に撤回する意思表示であり、極めて重い政治的意味を持ちます。

不信任決議が可決された場合、内閣は二つの選択肢しか持ちません。10日以内に総辞職するか、あるいは衆議院を解散するかです。内閣総辞職を選択した場合、内閣は衆議院の判断を受け入れ、政権を明け渡すことになります。一方、衆議院解散を選択した場合、内閣は衆議院の判断に異を唱え、総選挙を通じて国民に直接、内閣と衆議院のどちらを支持するのかを問うことができます。

興味深いのは、いずれの道を選んだとしても、不信任を突きつけられた内閣は最終的には総辞職するという点です。解散を選んだ場合でも、総選挙後に召集される特別国会で、憲法第70条に基づき総辞職しなければなりません。この「不信任か、解散か」という緊張関係こそが、内閣に国会を尊重した政権運営を促し、同時に内閣に国民の支持を背景に政治的リーダーシップを発揮する余地を与える、議院内閣制のダイナミズムの源泉なのです。

第69条の不信任決議以外にも、内閣が必ず総辞職しなければならない場合があります。前述の通り、衆議院議員総選挙の後と内閣総理大臣が欠けた時です。これらは憲法第70条に定められた義務的総辞職の事由であり、政治状況に関わらず、自動的に総辞職が発動されます。

いかなる理由で内閣が総辞職した場合でも、国政に空白を生むことは許されません。そのため、憲法第71条は、総辞職した内閣が「あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ」と定めています。この期間の内閣は「職務執行内閣」と呼ばれ、行政の継続性を確保する重要な役割を担います。職務執行内閣は、新しい内閣が発足するまでの間、日常的な行政事務を継続し、国政の空白を防ぐ機能を果たします。

歴史的変遷と諸外国との比較から見る日本の制度

内閣総理大臣の決め方をより深く理解するためには、歴史的な変遷と他国の制度との比較が有益です。現在の制度がどのような経緯で確立され、他国とどのように異なるのかを知ることで、日本の統治機構の特質が浮き彫りになります。

戦前の大日本帝国憲法下における首相の選出プロセスは、現行制度とは根本的に異なっていました。大日本帝国憲法には、内閣や内閣総理大臣に関する直接の規定はなく、国務大臣はそれぞれが天皇を輔弼する存在とされ、議会に対してではなく、天皇に対してのみ責任を負っていました。首相の任命は天皇の大権事項であり、国会の議決は全く関与しませんでした。

実際には、元老と呼ばれる一部の有力政治家が後継首相を推薦し、天皇がそれを承認するという形で任命が行われていました。この制度は、内閣が国民の代表である議会の信任に基づかない、いわゆる「超然内閣」の存立を許すものでした。大正デモクラシー期には、衆議院の第一党党首が首相に就任するという「憲政の常道」と呼ばれる慣行が一時的に見られましたが、これは憲法上の制度ではなく、あくまで政治的な慣例に過ぎませんでした。

これに対し、日本国憲法は、首相を国会議員の中から国会の議決で指名する制度を導入し、内閣が国会に対して連帯責任を負うことを明記しました。これは日本の統治の主権者が天皇から国民へと移ったことを象徴する、極めて大きな民主的変革でした。

諸外国との比較においては、まず日本と同じ議院内閣制を採用するイギリスとの類似点と相違点が注目されます。イギリスでは、成文憲法はなく、長年の慣習によって政治が運営されています。総選挙の結果、下院で過半数の議席を獲得した政党の党首を、国王が首相に任命するというのが確立した慣行です。

日本の制度も実質的にはこれに近く、国会での首班指名選挙は、多くの場合、総選挙で勝利した政党の党首を追認する形式的な手続きとなります。しかし、日本の場合、その手続きが憲法に明記された国会の「議決」という公式なプロセスを経る点で、イギリスの慣習に基づく任命とは形式が異なります。また、日本では与党内の派閥力学が強く影響し、国会での指名選挙に先立って行われる与党の党首選挙が、事実上の首相選びとして国民の最大の注目を集めるという特徴があります。

一方、アメリカとの比較は、議院内閣制と大統領制という二つの統治モデルの根本的な違いを浮き彫りにします。アメリカの大統領は、国民による選挙(間接選挙である選挙人制度を通じる)によって、議会とは独立して選出されます。大統領の任期は4年間の固定であり、議会の信任を必要としません。これは、立法・行政・司法が厳格に分離され、相互に抑制と均衡を保つ「権力分立」の思想に基づいています。

対照的に、日本の首相は国会によって選ばれ、その存立は国会の信任に依存します。これは、行政と立法が分立しつつも融合している「権力融合」の思想に基づいています。この違いは、政権の安定性や政策決定プロセスに大きな影響を与えます。アメリカでは大統領の所属政党と議会の多数派が異なる「分割政府」が常態化し、政治的対立による政府機能の停滞が頻繁に生じます。対照的に、日本の議院内閣制は、行政府と立法府の多数派が一致することを前提としており、理論上は迅速で一貫した政策決定が可能となる設計になっています。

まとめ:民主主義を支える首相選出の仕組み

内閣総理大臣の決め方は、単なる手続きの集合体ではなく、国民主権、議会制民主主義、そして議院内閣制という日本国憲法の基本原則を具現化した制度です。本記事で解説してきた通り、日本の首相は国民の直接選挙ではなく、国民の代表から成る国会の議決によって選出されます。これは、国民の意思が国会を通じて間接的に政権選択に反映される間接民主主義の形態です。

この制度の核心は、行政権と立法権の融合を特徴とする議院内閣制の理念にあります。内閣は国会の信任を存立の基盤とし、国会に対して責任を負います。この緊張関係が、政府の独走を防ぎ、国民の意思に応える政治を促す原動力となっています。

そして、この制度全体を機能させるための要が、衆議院の優越という原則です。二院制がもたらす国政停滞のリスクを回避し、いかなる状況下でも安定した政府を樹立するため、憲法は最終的な決定権を衆議院に与えました。衆議院は、任期の短さと解散制度の存在により、常に参議院よりも直近の民意を反映する議院です。その衆議院の意思を国会の最終意思とすることで、政府の正統性は最も新しい国民の審判に直結することになります。

現代の日本政治において、この制度はねじれ国会による政権運営の困難さや、与党内の力学が国政を大きく左右する現実など、様々な課題に直面しています。しかし、内閣総理大臣を国会が指名し、その内閣が衆議院の信任によって支えられるという基本構造は、戦後日本の民主主義の根幹をなし、今後も日本の政治のあり方を規定し続けるでしょう。

国民一人ひとりが、この内閣総理大臣の決め方における衆議院と参議院の役割を正しく理解することは、より良い政治を実現するための第一歩です。選挙で投じる一票が、どのようなプロセスを経て政権の選択につながるのかを知ることで、私たちはより責任ある有権者として、日本の未来を形作ることができるのです。

コメント