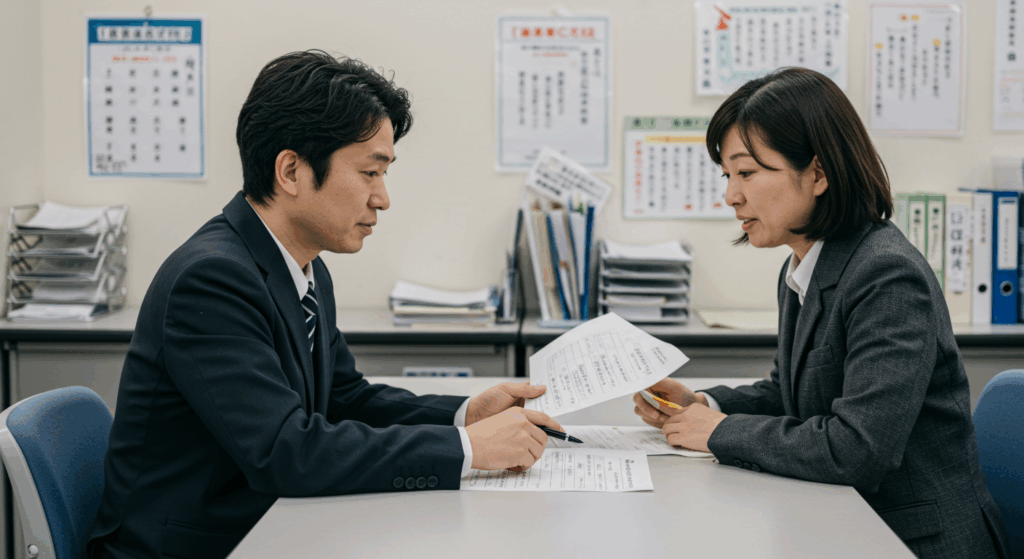

生活保護申請を窓口で断られることは、多くの困窮者が直面する深刻な問題です。しかし、このような対応の大部分は法的に問題があり、申請者には適切な権利があることを知っておく必要があります。2021年の統計によると、生活保護相談者のうち実際に申請に至るのは約31.4%にとどまっており、約7割の相談者が申請できずに帰されているのが現実です。これは「水際作戦」と呼ばれる組織的な違法行為が横行していることを示しています。生活保護は憲法第25条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を実現するための最後のセーフティネットであり、真に困窮している人が適切に保護を受けられるよう、正しい知識と対応方法を身につけることが重要です。

生活保護の申請を窓口で断られるのは違法行為なのでしょうか?

生活保護申請の窓口での拒否は明確な違法行為です。 福祉事務所には生活保護の申請をすべて受理した上で審査する法的義務があり、申請の受理・不受理を判断する権限はありません。

生活保護法第7条では、保護申請は書面または口頭で行うことができると明確に規定されており、福祉事務所は申請を受理する義務があります。申請書を渡さない行為や申請を受け付けない行為は、この法律に明確に違反する行為です。また、生活保護法第25条では、福祉事務所は申請に対して速やかに調査を行い、14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)に保護の要否を決定しなければならないと定められています。

実際の現場では「何がなんでも申請をさせないという意思を感じる」ような対応が報告されており、横浜市神奈川区の事例では、対応した職員が申請を希望する女性を退け、記録に「申請の意思なし」と虚偽の記載をしました。桐生市では「働ける人は働いてください」「まずはハローワークに行ってください」「親族に相談してください」などの理由で申請を断念させようとする事例が確認されています。

厚生労働省は各自治体に対し、申請権の侵害があってはならない旨を繰り返し通知していますが、現場では依然として違法な対応が続いているのが実情です。申請者は自分の権利を理解し、毅然とした態度で申請の意思を伝えることが重要です。

生活保護申請を拒否された場合、具体的にどのような対応をすればよいですか?

生活保護申請を拒否された場合の対応方法は段階的に進めることが効果的です。まず最も重要なのは、職員とのやり取りをすべて記録に残すことです。 スマートフォンのボイスレコーダー機能を活用し、相手に告知する必要はありません。自己防衛のための録音は法的に問題ありません。

第一段階として、法的根拠の確認を求めましょう。 職員の説明に納得できない場合は「根拠となる法令の条文を教えてください」と明確に求めることが重要です。多くの場合、職員は法的根拠を示すことができず、違法な対応であることが明らかになります。また、「私は生活保護の申請をします」「申請書をください」と明確に意思表示し、これらの発言も録音に残してください。

第二段階として、支援団体への相談を行います。 NPO法人POSSEの生活相談窓口(042-227-5496)や認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいなど、全国には申請同行サポートを行う団体が多数存在します。一人で窓口に行くよりも、支援者と一緒に行くことで適切な対応を受けられる可能性が大幅に高くなります。

第三段階として、弁護士の同行を検討してください。 一度申請を拒否されている場合は、弁護士に申請に同行してもらうことを強く推奨します。法律の専門家が同席することで、職員も違法な対応を控える傾向があります。法テラスでは収入や資産が一定額以下の方に対して無料法律相談を提供しており、生活保護に関する相談も対象となります。さらに、市町村の福祉事務所で申請を拒否された場合は、都道府県の担当部署や厚生労働省に直接相談することも可能です。

「水際作戦」とは何ですか?なぜこのような違法行為が行われるのでしょうか?

「水際作戦」とは、福祉事務所が生活保護の申請をさせないよう組織的に阻止する違法な行為のことです。 この名称は、申請者を「水際」で食い止めることから来ており、全国の福祉事務所で広範囲に行われている深刻な問題です。

水際作戦の具体的な手口は多岐にわたります。最も典型的なのは申請書を渡さない行為で、「申請書はここにはない」「まず相談から始めましょう」などと言って申請書の交付を拒否します。また、「まだ若いから働ける」「親族に頼れ」「他の制度を先に利用しろ」などの理由をつけて申請を諦めさせようとします。さらに悪質なケースでは、申請の意思を示しているにもかかわらず、記録に「申請の意思なし」と虚偽の記載をする事例も報告されています。

なぜこのような違法行為が行われるのかには複数の背景があります。 まず、自治体の財政負担を軽減したいという動機があります。生活保護費の4分の1は市町村が負担するため、申請を減らすことで財政支出を抑制しようとする意図があります。また、福祉事務所の職員数が不足しており、ケースワーカー一人当たりの担当件数が法定標準を大幅に上回っているため、新規申請を処理する余裕がないという実情もあります。

さらに、生活保護に対する社会的偏見も影響しています。「働けるのに働かない人を支援すべきではない」「税金の無駄遣い」といった誤った認識が職員の間にも浸透しており、これが水際作戦を正当化する土壌となっています。しかし、生活保護は憲法で保障された権利であり、困窮している人を支援することは国家の責務です。 2025年6月の最高裁判決でも、生活保護基準引き下げが違法とされ、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の重要性が改めて確認されています。

生活保護申請で成功するために事前に準備しておくべきことはありますか?

生活保護申請の成功率を高めるためには、事前の準備が極めて重要です。 準備を怠ると水際作戦の格好の標的となってしまうため、しっかりとした準備をして臨むことが必要です。

書類の準備が最も基本的で重要です。 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)、預金通帳(すべての金融機関のもの)、給与明細書や年金証書など収入を証明する書類、家賃の契約書や領収書、医療費の領収書、借金がある場合はその証明書を用意してください。これらの書類を整理し、コピーも取っておくことで、職員から「書類が足りない」という理由で申請を拒否されることを防げます。

申請書の事前入手も効果的な戦略です。 一部の自治体では申請書をホームページからダウンロードできるようになっており、事前に記入して持参することで「申請書を渡さない」という水際作戦を回避できます。申請書が入手できない場合でも、申請したい旨を記載した書面を持参し、「これが私の申請書です」と提示することで申請の意思を明確に示すことができます。

支援者の同行調整も重要な準備の一つです。 NPO法人や弁護士、支援団体のスタッフに同行を依頼することで、職員による違法な対応を防ぐことができます。認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいでは年間100-150件の福祉事務所同行を実施しており、無料でサービスを提供しています。同行者がいることで、職員も法令に従った適切な対応をする可能性が大幅に高まります。

精神的な準備と法的知識の習得も欠かせません。 申請は権利であり、恥ずかしいことではないという認識を持つことが重要です。「申請書をください」「私は生活保護の申請をします」という明確な表現を練習し、職員から何を言われても動揺しないよう心の準備をしてください。また、生活保護法第7条(申請権)、第25条(決定期限)などの基本的な法的根拠を覚えておくことで、職員の違法な対応に対して適切に反論することができます。さらに、スマートフォンのボイスレコーダーアプリの使い方を確認し、録音の準備も忘れずに行ってください。

申請拒否に対して法的手段を取る場合、どのような方法がありますか?

申請拒否に対する法的救済手段は段階的に複数用意されており、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。 2025年6月の最高裁画期的判決により、生活保護に関する法的救済の道筋がより明確になっています。

第一段階は審査請求制度の活用です。 生活保護法に基づく審査請求は、都道府県知事に対して行うことができ、処分の取り消しや変更を求めることが可能です。審査請求は決定通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。2024-2025年の統計では、審査請求の認容率は約20-30%程度となっており、一定の有効性が認められています。費用もかからず、比較的簡単な手続きで行えるため、まず最初に検討すべき方法です。

第二段階は行政訴訟の提起です。 審査請求で救済されない場合は、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を裁判所に提起することができます。近年、生活保護関係の行政訴訟では原告勝訴率が向上しており、特に手続き違反が明白な事案では高い勝訴率を示しています。東京高等裁判所管内では、生活保護基準引き下げに関する7件すべてで原告勝訴の判決が出ており、司法の理解も深まっています。

第三段階は国家賠償請求の併合です。 処分の取り消しと併せて、国家賠償法に基づく損害賠償請求を行うことが一般的になっています。違法な申請拒否により精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求することができます。過去の判例では、数十万円から数百万円の賠償が認められるケースもあり、申請書不交付事件では明白な違法行為として高額な賠償が認められる傾向があります。

費用面での支援制度も充実しています。 生活保護関係の訴訟では、法テラスの民事法律扶助を利用することで、弁護士費用の立替や償還免除を受けることができます。特に生活保護受給者については、償還が免除される場合が多くなっています。また、各弁護士会でも生活保護関係の事件について特別な支援制度を設けており、着手金の減額や分割払い、成功報酬の調整など、経済的負担を軽減する措置が取られています。日本弁護士連合会では、法テラスの委託援助事業を通じて、原則として費用負担なしで申請代理サービスを提供しています。

集団訴訟という選択肢も増加しています。 2024-2025年では、個別の申請拒否事件だけでなく、同一自治体での組織的な水際作戦に対する集団訴訟が増加しています。これらの訴訟では、自治体の構造的な問題を指摘し、制度改善を求める内容となっており、より大きな社会的影響を与えることができます。また、近年は自治体側も訴訟の長期化を避けるため、和解に応じるケースが増加しており、和解では損害賠償の支払いと併せて、今後の適切な対応を約束する内容が盛り込まれることが多くなっています。

コメント