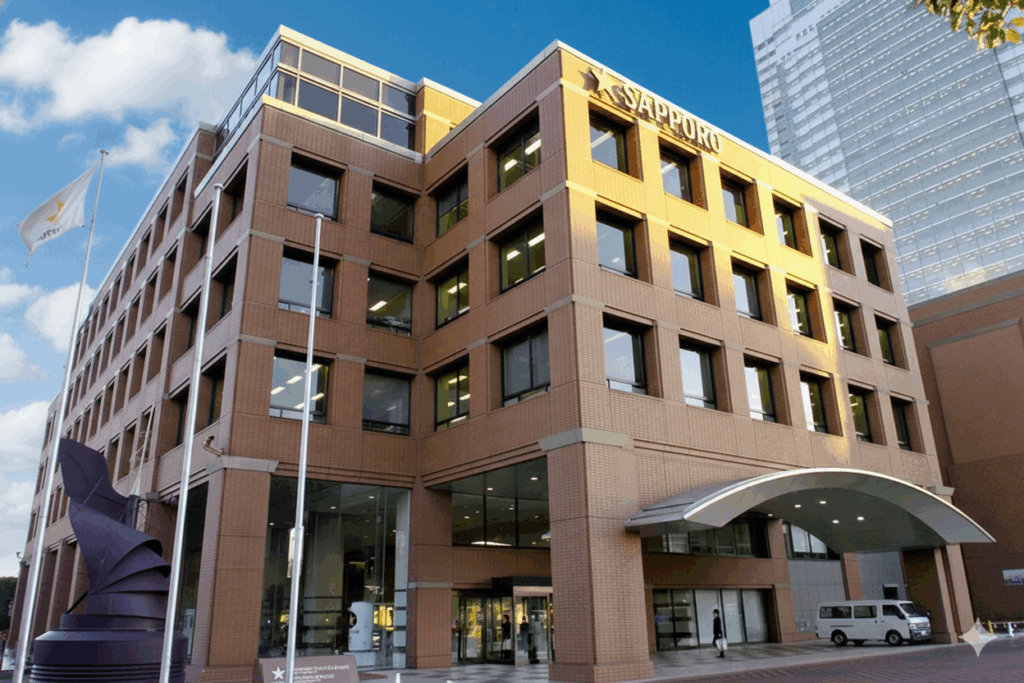

日本のビール業界において、2025年は大きな転換期となりました。2023年10月に実施された酒税改正により、ビールと第三のビールの税率差が縮小し、消費者の購買行動に変化が現れています。こうした市場環境の変化の中で、サッポロホールディングスは2025年12月期において4年ぶりとなる過去最高益を達成する見通しとなりました。2025年11月12日に発表された通期連結最終利益予想は、従来予想から50.0%もの大幅な上方修正となり、業界内外から注目を集めています。この驚異的な業績回復の背景には、酒税改正への的確な対応、海外事業の拡大、不動産事業の安定収益、そして事業構造改革の効果など、複数の要因が複合的に作用しています。本記事では、サッポロホールディングスが過去最高益を達成するに至った要因を詳細に分析し、今後の展望について考察していきます。

業績予想の大幅上方修正の詳細

サッポロホールディングスが2025年11月12日に発表した2025年12月期の通期連結最終利益予想は、165億円となりました。これは従来予想の110億円から55億円、率にして50.0%もの大幅な引き上げです。前期実績の77.1億円と比較すると、実に2.1倍という驚異的な増益率となります。この予想通りに業績が推移すれば、4期ぶりに過去最高益を更新することになり、企業としての成長力を改めて証明する形となります。

業績好調を受けて、サッポロホールディングスは株主還元の強化も同時に発表しました。期末一括配当を従来計画の60円から90円へと大幅に増額修正しています。これは30円の増配となり、前期の52円と比較すると73.1%という大幅な増配率です。この配当政策の変更は、企業が生み出す利益を株主にしっかりと還元するという経営姿勢の表れであり、投資家からの信頼獲得につながっています。

通期予想の上方修正は、第3四半期決算における好調な業績に裏付けられています。企業が業績予想を大幅に修正するということは、当初の見込みを大きく上回る事業環境の改善や、経営施策の効果が予想以上に現れていることを意味します。サッポロホールディングスの場合、複数の事業領域での好調が重なり、期初の保守的な予想を大きく超える実績となりました。

第3四半期決算にみる業績回復の実態

2025年12月期の第3四半期、すなわち7月から9月期の連結最終利益は、前年同期比67.8%増の91億円に拡大しました。この第3四半期における急激な業績改善が、通期予想の大幅な上方修正につながった直接的な要因となっています。前年同期と比較して7割近い増益を達成したことは、事業環境の改善と経営施策の効果が本格的に顕在化したことを示しています。

営業利益率の推移を見ると、収益性の向上が着実に進んでいることがわかります。第3四半期の営業利益率は9.0%となり、前年同期の7.3%から1.7ポイントも上昇しました。営業利益率の改善は、単に売上が増えただけでなく、利益率の高い製品構成へのシフトや、コスト削減の取り組みが効果を上げていることを意味します。この収益性の向上こそが、持続可能な成長の基盤となります。

一方で、1月から9月までの累計期間、つまり9ヶ月間の連結最終利益を見ると、前年同期比5.3%減の108億円となっています。これは一見すると業績が悪化しているように見えますが、実態は異なります。期初から第2四半期にかけては、原材料価格の高騰や物流コストの上昇など、厳しい事業環境の中で慎重な事業展開を行っていました。しかし、第3四半期に入って急速に業績が改善し、通期での過去最高益達成の見通しが立つに至ったのです。

この第3四半期における急激な業績回復は、複数の好材料が重なった結果です。酒税改正後の市場環境への適応が進んだこと、夏季の好天によりビール需要が高まったこと、海外事業が順調に拡大したこと、そして価格改定の効果が本格化したことなどが挙げられます。これらの要因が相乗効果を生み、予想を大きく上回る業績となりました。

酒税改正がもたらした市場環境の変化

2023年10月に実施された酒税改正が、サッポロホールディングスの業績に大きなプラスの影響を与えています。この酒税法の改正により、ビール、発泡酒、新ジャンルの3つのカテゴリーの税率が段階的に一本化される過程にあります。改正は2023年と2026年の2回に分けて実施され、最終的に2026年にはすべてのビール類の酒税が統一される予定となっています。

この酒税改正により、ビールの税率が引き下げられた一方で、発泡酒や新ジャンルの税率は引き上げられました。その結果、消費者の購買行動に大きな変化が生じ、より本格的な味わいのビールへの回帰現象が見られるようになりました。350ミリリットル缶あたり7円程度の減税により、ビールと第三のビールの価格差が縮小したことが、この消費者行動の変化を後押ししています。

サッポロホールディングスは、この市場環境の変化を的確に捉え、主力ブランドである「サッポロ生ビール黒ラベル」をはじめとする高品質なビール製品の販売を強化しました。その結果、ビールカテゴリーの売上は前年比107%と大きく伸長し、連結売上収益の増加に大きく寄与しました。この7%の成長は、市場全体の成長率を大きく上回るものであり、サッポロホールディングスの市場シェア拡大を意味しています。

国内市場におけるビールの好調な販売は、サッポロホールディングスの収益構造の改善に直結しています。発泡酒や新ジャンルと比較して、ビールは利益率が高い傾向にあります。そのため、ビールへのシフトが進むことで、売上高の増加だけでなく、営業利益率の向上にもつながっています。これは、単に数量が売れるだけでなく、より収益性の高いビジネスモデルへの転換を意味しています。

特に「サッポロ生ビール黒ラベル」の販売状況は目覚ましいものがあります。2024年には、早くも年間売上数量の前年超えを達成しました。2024年1月から10月までの累計前年比は118%と前年を大きく上回る推移となり、昨年よりも約1か月早く前年の実績に到達しました。この勢いは2025年に入っても継続しており、ブランド力の強さを証明しています。

この好調な販売を支えているのが、若年層の新規顧客獲得です。黒ラベルの顧客数は2014年比で約1.9倍と驚異的な成長を遂げており、その成長を牽引しているのは20代の顧客です。若年層のアルコール離れが指摘される中で、この世代からの支持拡大は、長期的な成長基盤として極めて重要な意味を持ちます。

若年層の支持拡大は、店舗体験を重視したマーケティング戦略の成果と言えます。サッポロホールディングスは、「YEBISU BREWERY TOKYO」などの体験型施設を通じて、ビールの品質やこだわりを直接消費者に伝える取り組みを強化しています。こうした体験を通じて、若年層がビールの魅力を再発見し、黒ラベルのファンになるという好循環が生まれています。

また、「CREATIVE BREW」シリーズなど、新たな顧客接点の拡大も進めています。多様な製品ラインナップを通じて、様々な消費シーンに対応することで、市場でのプレゼンスを高めています。これらの取り組みは、単に製品を売るだけでなく、ビール文化そのものを若い世代に伝えるという、より大きな目的を持った活動となっています。

海外事業の成長と円安効果の恩恵

サッポロホールディングスの海外事業も好調に推移しており、全社業績の改善に大きく貢献しています。特に、アメリカとアジア市場における「SAPPORO PREMIUM BEER」の販売が大きく伸びています。海外市場では、日本食レストランの増加や日本文化への関心の高まりを背景に、日本産のプレミアムビールへの需要が拡大しています。

アメリカ市場では、「SAPPORO PREMIUM BEER」の流通網を拡大し、日本食レストランだけでなく、一般の小売店やバーでの取り扱いも増加しています。アメリカにおける日本食の人気は年々高まっており、それに伴い日本産ビールへの需要も増加しています。サッポロホールディングスは、こうした市場機会を捉え、積極的な販売促進活動を展開しています。

Stone Brewing(ストーン・ブリューイング)の買収により取得したクラフトビールのブランドも、コア製品への投資を集中することで収益改善が進んでいます。買収当初は赤字が続いていましたが、製品ラインナップの絞り込みや生産効率の改善により、徐々に黒字化に向けて前進しています。この事業の改善も、海外事業全体の収益性向上に寄与しています。

アジア市場では、経済成長に伴う中間層の拡大により、プレミアム商品への需要が増加しています。特に中国や東南アジア諸国で「SAPPORO PREMIUM BEER」への需要が高まっています。これらの地域では、所得水準の向上とともに、品質の高い輸入ビールを選ぶ消費者が増えており、サッポロホールディングスにとって大きな成長機会となっています。

さらに、円安の進行が海外事業の収益に大きなプラスの影響を与えています。海外での売上は現地通貨建てで計上されますが、連結決算では円換算されるため、円安になると円建ての売上高や利益が増加します。2024年から2025年にかけて、円は主要通貨に対して弱含みで推移しており、この為替効果が連結業績の押し上げ要因となっています。

具体的には、アメリカドルに対して円が1ドル=110円台から150円台へと大きく円安に振れたことで、ドル建ての売上が円換算すると3割以上増加する計算になります。この為替効果は、海外事業の利益率を大きく押し上げる要因となっています。ただし、為替変動は双方向のリスクを伴うため、今後の為替動向には注意が必要です。

海外での販売増加と円安効果の相乗効果により、海外事業の収益貢献度が高まっています。サッポロホールディングスにとって、海外事業は今後の成長を牽引する重要な柱の一つとなっており、その好調な推移が全社業績の改善に大きく寄与しています。中長期的に見ると、国内市場は人口減少により縮小が予想されるため、海外市場での成長が企業の持続的発展には不可欠です。

不動産事業が生み出す安定収益

サッポロホールディングスは、酒類事業や食品飲料事業だけでなく、不動産事業も重要な収益源としています。不動産事業は、景気変動の影響を受けにくい安定した収益をもたらす事業として、同社の収益基盤を支えています。

2025年12月期においても、不動産事業は好調に推移し、増収効果を通じて連結事業利益の増加に貢献しています。特に、恵比寿ガーデンプレイスをはじめとする都心の優良不動産物件からの安定した賃貸収入が、全社の収益を下支えしています。恵比寿ガーデンプレイスは、1994年の開業以来、恵比寿エリアのランドマークとして、多くの人々に親しまれてきました。

恵比寿ガーデンプレイスは、商業施設、オフィス、住宅、ホテルなどが複合した大規模開発であり、安定した賃貸収入を生み出しています。この複合施設は、サッポロホールディングスを代表する不動産資産であり、東京都内の一等地という立地の良さから、高い稼働率を維持しています。

GINZA PLACEは、銀座の一等地に位置する商業施設であり、高級ブランドのフラッグシップストアなどが入居しています。都心の優良立地を活かした高収益物件として、不動産ポートフォリオの中で重要な位置を占めています。銀座という世界的にも知名度の高いエリアに物件を保有していることは、企業の資産価値を高める要素となっています。

サッポロ不動産開発が保有する投資不動産の全体価値は、2024年12月末時点の時価ベースで4029億円に上ります。これらの資産は、長年にわたり安定したキャッシュフローを生み出してきました。不動産事業からの収益は、景気後退期においても比較的安定しており、酒類事業の業績変動を補完する役割を果たしてきました。

ただし、サッポロホールディングスは中長期的な成長戦略の一環として、不動産事業の位置づけを見直しています。酒類事業への経営資源の集中を図るため、不動産事業への外部資本導入を検討しており、2025年内を目途に結論を出す予定としています。

具体的には、恵比寿ガーデンプレイスを保有するサッポロ不動産開発株式の譲渡を含む様々な選択肢が検討されています。2025年10月には、投資ファンドのKKRとPAGの陣営に優先交渉権を与えることが報じられ、11月半ばまでに最終合意を目指すとされています。売却価格は4000億円以上になる見通しであり、この資金を酒類事業の強化や株主還元に充当する計画です。

不動産事業を非子会社化することで、その売却益を酒類事業の強化や株主還元に充当する可能性があります。現時点では不動産事業が収益に貢献している一方で、今後の事業構造の変化が見込まれる状況にあります。この戦略転換は、企業が本業である酒類事業に経営資源を集中し、より高い成長とリターンを実現しようとする意思の表れです。

事業構造改革が生み出す収益性向上

サッポロホールディングスは、中長期的な企業価値向上を目指し、事業構造改革を推進しています。その中核となるのが、酒類事業への経営資源の集中です。複数の事業を展開してきた同社ですが、より競争力を高めるため、得意分野に資源を集中する戦略を採用しています。

2024年12月に発表された人事では、時松常務が社長に昇格し、サッポロビール社長との兼務体制となりました。これは、グループ全体の戦略とビール事業の実行を一体化させ、意思決定のスピードを上げることを狙ったものです。経営トップがビール事業の現場も直接統括することで、市場の変化に迅速に対応できる体制が整いました。

また、コスト構造の見直しも進められています。生産体制の効率化、物流コストの削減、間接部門の合理化など、あらゆる領域でコスト削減の取り組みが実施されています。原材料価格の高騰や物流費の上昇という厳しい事業環境の中で、コスト競争力を高めることは企業の生き残りに不可欠です。

生産体制の効率化では、工場の統廃合や生産ラインの最適化が進められています。需要に応じた柔軟な生産体制を構築することで、在庫の適正化や生産効率の向上を実現しています。物流コストの削減では、配送ルートの最適化や、複数の製品を組み合わせた効率的な配送を実現しています。

こうした構造改革の効果が徐々に現れてきており、営業利益率の向上という形で結実しています。第3四半期の営業利益率が前年同期比で1.7ポイント改善したことは、こうした取り組みの成果が表れていることを示しています。営業利益率の改善は一朝一夕には実現できず、地道な改善活動の積み重ねが必要です。

さらに、デジタルトランスフォーメーションの推進も、業務効率化に貢献しています。営業活動のデジタル化、業務プロセスの自動化、データ分析の高度化などにより、より効率的な経営が可能になっています。これらの取り組みは、短期的なコスト削減だけでなく、中長期的な競争力の源泉となります。

酒類事業の詳細と成長戦略

酒類事業は、サッポロホールディングスの中核事業であり、ビール、発泡酒、新ジャンル、チューハイ、ワイン、焼酎など、幅広い酒類製品の製造・販売を行っています。また、飲食店の運営も含まれており、消費者との直接的な接点を持つ事業となっています。

2025年12月期においては、前述の通り酒税改正の影響を受けてビールカテゴリーが大きく伸長しています。特に主力の「サッポロ生ビール黒ラベル」は、品質へのこだわりが消費者に支持され、好調な販売を維持しています。黒ラベルは、完璧な生ビールを追求したブランドとして、長年にわたり多くのファンに愛され続けています。

海外市場でも「SAPPORO PREMIUM BEER」の販売が好調であり、グローバルブランドとしての地位を確立しつつあります。日本国内だけでなく、世界中で「SAPPORO」ブランドが認知されることは、企業価値の向上につながります。

酒類事業は、サッポロホールディングスの収益の柱であり、その好調な推移が全社業績を牽引しています。ビール市場は成熟市場であり、大きな成長は期待しにくい環境ですが、品質へのこだわりとブランド力により、競合他社との差別化を図っています。

また、プレミアムビールである「ヱビスビール」も、高付加価値戦略の中核を担っています。ヱビスビールは、創業当時からの伝統的な製法を守り続けており、ビール愛好家からの根強い支持を得ています。プレミアムセグメントでの存在感を高めることは、ブランド全体の価値向上にもつながります。

近年では、クラフトビール市場への対応も強化しています。多様化する消費者の嗜好に応えるため、地域限定のビールや季節限定のビールなど、バラエティに富んだ製品展開を行っています。こうした製品の多様化は、新たな顧客層の獲得につながっています。

食品飲料事業と不動産事業の現状

食品飲料事業では、清涼飲料水や食品の製造・販売を行っています。代表的な製品としては、「リボンシトロン」「がぶ飲み」シリーズなどの清涼飲料水があります。これらの製品は、サッポロホールディングスのルーツである北海道との結びつきを活かした製品展開が特徴です。

食品飲料事業は、酒類事業と比較すると規模は小さいものの、安定した収益を生み出す事業として位置づけられています。2025年12月期の食品飲料事業の詳細な業績データは公表されていませんが、全体として堅調に推移していると考えられます。

北海道産の原材料を使用した製品開発など、地域性を活かした差別化戦略を展開しています。北海道というブランドイメージは、品質の高さや自然の豊かさを連想させ、製品の付加価値を高める要素となっています。

また、健康志向の高まりに対応した製品開発にも注力しています。機能性表示食品や、低糖質・低カロリーの製品など、消費者のニーズに応える製品ラインナップの拡充を進めています。健康を意識する消費者の増加は、今後も継続する大きなトレンドであり、この分野での製品開発は重要性を増しています。

不動産事業では、前述の通り、恵比寿ガーデンプレイスをはじめとする商業施設やオフィスビルの賃貸事業を展開しています。安定した賃貸収入により、サッポロホールディングスの収益基盤を支える重要な役割を果たしています。2025年12月期においても、不動産事業は増収効果を通じて連結事業利益に貢献しています。

株主還元強化の意義と影響

サッポロホールディングスは、業績の好調を受けて、株主還元を大幅に強化する方針を示しました。期末一括配当を従来計画の60円から90円へと30円増額します。これは前期の52円と比較すると、38円の増配となり、73.1%の大幅な増配です。

配当性向も上昇する見込みであり、株主への利益還元を重視する姿勢が明確になっています。配当性向とは、当期純利益のうち、どれだけを配当として株主に還元するかを示す指標です。この比率が上昇するということは、株主還元を経営の重要課題と位置づけていることを意味します。

この配当増額は、過去最高益の達成という業績の裏付けがあってのものであり、持続可能な株主還元の実現を目指しています。一時的な増配ではなく、今後も継続的に株主還元を強化していく意向が示されています。

また、今後の不動産事業の売却が実現すれば、その売却益の一部を株主還元に充当する可能性もあります。4000億円を超える売却益が得られる見通しであり、その一部が株主還元に向けられれば、記念配当や自社株買いなどの形で、さらなる還元強化が期待されます。

株主還元の強化は、株式市場からの評価向上にもつながります。配当利回りが高まることで、投資家にとっての魅力が増し、株価の上昇要因となります。実際、不動産事業売却の報道後、サッポロホールディングスの株価は急伸し、市場の期待の高さを示しました。

ビール大手4社の中での位置づけ

ビール業界では、アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、サントリーホールディングスとサッポロホールディングスの4社が主要プレーヤーとなっています。市場シェアでは、サッポロホールディングスは4社の中で最も小さい規模ですが、その分、機動的な経営戦略を展開できる強みがあります。

2024年12月期の連結決算において、ビール大手4社の業績には明暗が分かれました。増益を達成したのは、サントリーホールディングスとアサヒグループホールディングスです。サントリーホールディングスの最終利益は前年同期比2%増の1761億円、アサヒグループホールディングスは同17.1%増の1920億円と好調な業績を示しました。

一方で、キリンホールディングスは前年同期比48.3%減の582億円、サッポロホールディングスは同11.6%減の77億円と減益となっていました。この2024年12月期の実績と比較すると、2025年12月期にサッポロホールディングスが165億円の最終利益を見込んでいることは、まさに劇的な業績回復と言えます。

2025年においては、酒税改正の影響を最も効果的に活用できたのがサッポロホールディングスであると言えます。ビールカテゴリーへのシフトを的確に捉え、主力製品の販売を伸ばすことに成功しました。競合他社と比較して、サッポロホールディングスの2025年12月期の業績は際立って好調です。

また、不動産事業の売却による酒類事業への集中という戦略も、競合他社とは異なる独自のアプローチであり、今後の成長可能性を高める要因となっています。この戦略的な事業ポートフォリオの見直しは、企業規模が比較的小さいからこそ実行できる、機動的な経営判断と言えます。

アサヒグループホールディングスは、主力の「アサヒスーパードライ」を中心に、ビールカテゴリーでの圧倒的なシェアを維持しています。ただし、2025年4月には資材高騰を理由に、ビールや酎ハイなど酒類226品目を5~8%値上げしており、価格戦略による収益確保を図っています。

サントリーホールディングスは、プレミアムビール「ザ・プレミアム・モルツ」を中核に、高付加価値戦略を推進しています。また、RTD(缶チューハイ類)市場での「-196℃」シリーズの好調も、同社の業績を支えています。

キリンホールディングスは、「一番搾り」を主力としていますが、2024年12月期に大幅な減益となったことから、事業構造の見直しを迫られている状況にあります。ノンアルコール商品や低アルコール商品の開発に注力するなど、新たな市場開拓に取り組んでいます。

中期経営計画「Beyond150」の進捗状況

サッポロホールディングスは、2023年から2026年までの中期経営計画「Beyond150~事業構造を転換し新たな成長へ~」を推進しています。この計画は、2026年に創業150周年を迎えるサッポロホールディングスが、次の50年、100年に向けた成長基盤を構築することを目指したものです。

中期経営計画の基本方針は、3つの主要な柱で構成されています。第一の柱は事業戦略であり、ポートフォリオの再編、海外事業の成長、コアビジネスの収益性強化を掲げています。第二の柱はサステナビリティであり、カーボンニュートラルの実現、地域社会の繁栄、多様な人材の活躍推進を目標としています。第三の柱は財務戦略であり、持続的成長と資本効率の重視を打ち出しています。

財務目標としては、2026年にROE8%以上を達成することを目標としています。また、海外売上収益とEBITDAを年率10%で成長させることを掲げています。2025年12月期の業績好調により、これらの目標達成への道筋が見えてきました。

特に、ROEについては、最終利益の大幅な増加により、目標達成が現実的となっています。ROE(自己資本利益率)は、株主が投資した資本に対して、どれだけの利益を生み出しているかを示す重要な指標です。この数値が高いほど、資本を効率的に活用していることになります。

海外事業の成長も順調に進んでおり、「SAPPORO PREMIUM BEER」の販売拡大や、Stone Brewingの収益改善により、年率10%成長の目標に向けて着実に前進しています。海外事業は、国内市場の縮小を補う重要な成長エンジンとして位置づけられています。

中期経営計画では、資本効率の改善を重要課題としています。その一環として、政策保有株式の削減を進めており、2024年には目標としていた20%未満(純資産対比)を達成し、16%まで削減しました。さらに、2026年には10%未満まで削減することを目標としています。

政策保有株式とは、取引関係の維持などを目的として保有している他社の株式のことです。これらの株式は、本業とは直接関係のない資本の固定化を意味し、資本効率を低下させる要因となります。政策保有株式の削減により得られた資金は、成長投資や株主還元に振り向けられます。

2026年の酒税改正を見据えて、国内ビール戦略を強化しています。「YEBISU BREWERY TOKYO」などのリアル体験を通じたビールマーケティングの強化、「CREATIVE BREW」シリーズによる顧客接点の拡大など、多面的な施策を展開しています。これらの取り組みが、2025年12月期のビールカテゴリー売上前年比107%という好調な業績につながっています。

投資家と市場からの評価

サッポロホールディングスの2025年12月期第3四半期決算と通期予想の大幅上方修正は、投資家や市場から大きな注目を集めています。2025年10月15日、不動産事業売却の優先交渉権をKKRとPAGの陣営に与えたという報道を受けて、サッポロホールディングスの株価は急伸しました。

一時、前日終値比5.7%(433円)高の7986円まで上昇し、市場の期待の高さを示しました。その後の株価は、7400円前後で推移しています。長期的には、2020年代前半の3000円台から大きく上昇しており、企業価値の向上が評価されています。

投資家の間では、サッポロホールディングスの戦略転換を評価する声が多くなっています。特に、不動産事業の売却により、約4000億円という大規模な資金を獲得できる見通しであることが注目されています。この資金をどのように活用するかが、今後の株価を左右する重要な要素となります。

酒類事業の強化への投資、M&Aによる事業拡大、株主還元の強化など、様々な選択肢がある中で、最適な資金配分が求められています。投資家は、経営陣がこの大型資金をどのように活用し、企業価値を高めていくのかを注視しています。

証券アナリストの間では、サッポロホールディングスの2025年12月期業績を高く評価する意見が多くなっています。50%という大幅な上方修正は、経営陣の保守的な予想を大きく上回る業績達成能力を示しています。特に、第3四半期の営業利益率が前年同期の7.3%から9.0%へと改善したことは、収益性の向上を示す重要な指標として注目されています。

期末配当を従来計画の60円から90円へと50%増額したことは、株主還元を重視する姿勢の表れとして評価されています。前期の52円と比較すると73.1%の大幅増配となり、配当利回りの向上により投資魅力が高まっています。

長期投資家の間では、サッポロホールディングスの事業構造改革を評価し、中長期的な成長ポテンシャルに注目する声があります。酒類事業への集中により、経営資源を効率的に配分できる体制が整いつつあります。特に、若年層からの支持拡大により、黒ラベルの顧客数が2014年比で1.9倍に成長している点は、将来の成長基盤として重要です。

今後の展望と克服すべき課題

サッポロホールディングスは、2025年12月期において過去最高益を達成する見通しですが、今後も持続的な成長を実現するためには、いくつかの課題に取り組む必要があります。

2026年の酒税一本化は、最大の転換点となります。この段階では、ビール、発泡酒、新ジャンルの税率が同一となるため、現在のようなビールへのシフトという追い風は期待できなくなります。税率一本化後の市場環境においても、消費者に選ばれる製品を提供し続けることが重要です。

品質の向上、ブランド力の強化、新製品の開発など、多面的な取り組みが求められます。税率が同じになった後は、純粋に製品の品質や味で勝負することになります。サッポロホールディングスの強みである品質へのこだわりを、さらに強化していく必要があります。

海外事業のさらなる拡大も重要な課題です。国内市場は人口減少や若年層のアルコール離れにより、長期的には縮小傾向にあります。そのため、海外市場での成長が不可欠です。「SAPPORO PREMIUM BEER」のブランド力を活かし、北米、アジア、欧州など、グローバル市場での存在感を高めていく必要があります。

現地のニーズに合わせた製品開発や、効果的なマーケティング戦略の展開が成功の鍵となります。各国の文化や嗜好に合わせた製品展開により、現地での受容性を高めることが重要です。

不動産事業売却後の成長戦略も注目されます。不動産事業の売却が実現した場合、その売却益をどのように活用するかが重要な課題となります。酒類事業の強化のための設備投資、M&Aによる事業拡大、研究開発への投資など、成長につながる分野への資金配分が求められます。

また、株主還元とのバランスも重要であり、適切な資金配分を通じて、企業価値の最大化を図る必要があります。投資家は、この大型資金がどのように活用されるかを注視しており、経営陣の判断が問われることになります。

サステナビリティへの対応も、企業の持続的な成長にとって不可欠です。環境問題や社会課題への対応は、もはや企業の社会的責任というだけでなく、経営の根幹に関わる重要課題となっています。温室効果ガスの削減、水資源の保全、プラスチック使用量の削減など、環境面での取り組みを強化する必要があります。

また、責任ある飲酒の啓発、地域社会への貢献など、社会的責任を果たす取り組みも重要です。こうしたサステナビリティへの取り組みを通じて、企業価値の向上と社会からの信頼獲得を目指すことが求められています。

サッポロホールディングスの強みと独自性

サッポロホールディングスの強みは、品質へのこだわりとブランド力にあります。「サッポロ生ビール黒ラベル」は、完璧な生ビールを追求したブランドとして、長年にわたり多くのファンに愛され続けています。この品質への妥協なき姿勢が、消費者からの信頼を獲得しています。

また、創業150年という長い歴史も、企業の強みです。1876年の創業以来、日本のビール文化の発展に貢献してきた歴史は、ブランド価値を高める重要な要素となっています。歴史と伝統は、簡単に模倣できない競争優位の源泉です。

北海道との結びつきも、独自性を生み出しています。北海道というブランドイメージは、自然の豊かさや原材料の品質の高さを連想させます。北海道産の原材料を使用した製品開発など、地域性を活かした戦略は、他社との差別化につながっています。

さらに、体験型マーケティングの強化も、サッポロホールディングスの特徴です。「YEBISU BREWERY TOKYO」などの施設を通じて、ビールの製造過程や品質へのこだわりを直接消費者に伝える取り組みは、ブランドロイヤルティの向上に貢献しています。

このような体験を通じて、単に製品を購入するだけでなく、ブランドのファンになってもらうという戦略は、長期的な顧客関係の構築につながります。特に若年層にとって、こうしたリアルな体験は、ブランドとの強い結びつきを生み出す効果があります。

サッポロホールディングスの2025年12月期連結決算における4年ぶりの過去最高益達成は、こうした強みを活かした経営戦略の成果と言えます。酒税改正という外部環境の変化を好機と捉え、品質の高いビール製品の販売を強化したことが、業績の大幅な改善につながりました。

コメント