首相指名選挙における野党の候補者推薦戦略は、日本の議会制民主主義において極めて重要な政治的プロセスです。衆議院議員総選挙の結果が確定した後、国会で行われる首相指名選挙は、単なる形式的な手続きではなく、野党各党が自らの政治的立場を明確にし、有権者に対してメッセージを発信する重要な機会となっています。与党が安定多数を確保している状況下では、野党の候補者推薦戦略は現実的な政権奪取よりも、将来の選挙に向けた布石や党の存在感を示す意味合いが強くなります。しかし、政治状況が流動的で与党が過半数を失った場合には、野党の推薦戦略が政権交代の成否を左右する決定的な要素となります。本記事では、首相指名選挙における野党の候補者推薦戦略について、制度的枠組みから歴史的事例、そして現代における多様な戦略類型まで、包括的に解説していきます。

首相指名選挙の制度的枠組みと野党の戦略的制約

首相指名選挙は日本国憲法第67条に基づいて実施される重要な手続きであり、その制度設計自体が野党の候補者推薦戦略に大きな影響を与えています。憲法第67条第1項は「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と規定しており、この指名は他のすべての案件に先立って行われることが明記されています。これは国家の最高指導者を決定する手続きが国会の最優先事項であることを示しており、政治的空白を最小限に抑えるための重要な規定となっています。

野党の候補者推薦戦略を考える上で最も重要な制度的要因は、衆議院の優越という憲法上の原則です。憲法第67条第2項により、衆議院と参議院が異なる人物を首相に指名した場合、両院協議会が開かれますが、そこで意見が一致しない場合や参議院が10日以内に指名の議決をしない場合には、衆議院の議決が国会の議決となります。この制度が持つ戦略的含意は極めて大きく、野党が参議院で多数派を形成して独自の首相候補を指名できたとしても、衆議院で与党が過半数を維持している限り、その決定は憲法上覆される運命にあります。

このため、野党の首相指名選挙における候補者推薦戦略は、必然的に衆議院議員総選挙での勝利を前提とした計画から始めなければなりません。自由民主党が衆議院で安定多数を確保している時期には、同党の総裁選挙が事実上の首相指名選挙と見なされ、国会での野党の投票行動は既に決定された結論に対するリアクションという性格を帯びることになります。こうした制度的制約の中で、野党各党はそれぞれの政治的立場や戦略的目標に応じて、多様な候補者推薦戦略を展開してきました。

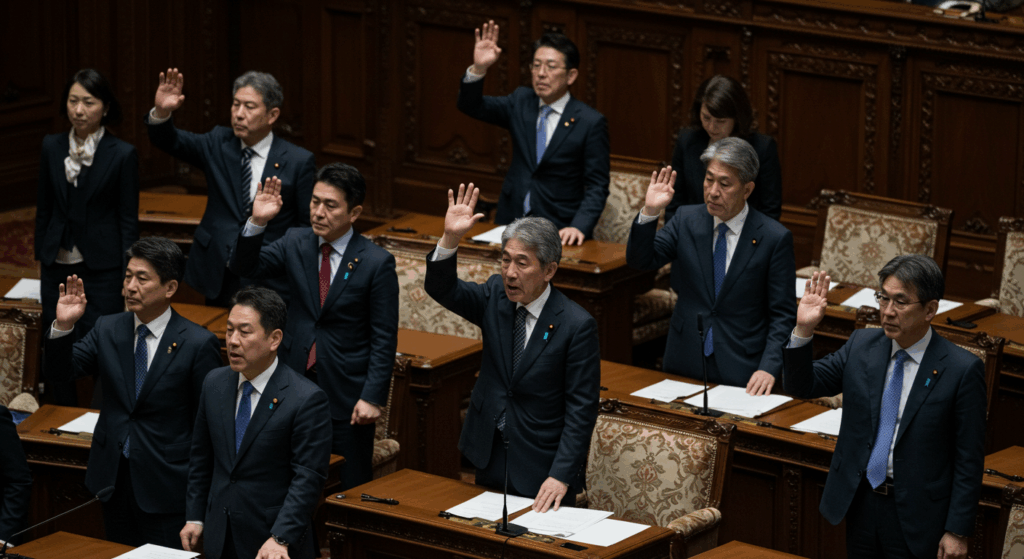

首相指名選挙の具体的な手続きも、野党の戦略に影響を与える要素です。衆参両院の本会議でそれぞれ行われる投票方法は、議員が自らの氏名を記した票箋に被指名者の氏名を記載して投ずる単記記名投票であり、第1回の投票で有効投票総数の過半数を得た者がいない場合には、得票数の最も多い上位2名による決選投票が行われます。決選投票では過半数は必要とされず、相対的に多数の票を得た者が指名されることになります。この仕組みは、複数の候補者が乱立した場合でも最終的に一人に絞り込むことを可能にしており、野党が複数の候補者を擁立する場合の戦略的計算に影響を与えています。

政権交代を実現した野党の候補者推薦戦略

日本の戦後政治史において、野党が首相指名選挙で勝利を収めた事例は限られていますが、それぞれの事例は野党の候補者推薦戦略の多様性と重要性を示しています。特に注目すべきは、1993年の非自民連立政権の誕生と2009年の民主党政権への政権交代という二つの画期的な出来事です。

1993年の政権交代は、いわゆる55年体制の崩壊を象徴する出来事でした。政治改革をめぐる自民党内の対立が激化し、羽田孜氏や小沢一郎氏が率いる派閥が新生党を、武村正義氏らが新党さきがけを結成して離党したことに端を発します。その後の総選挙で自民党は結党以来初めて衆議院で過半数を失い、野党側に政権奪取の千載一遇の好機が訪れました。しかし、この時の野党の候補者推薦戦略は極めて複雑な課題に直面していました。

政権を目指す勢力は、保守系の元自民党議員で構成される新生党から、長年のライバルであった日本社会党、公明党、民社党、そして新興の改革政党まで、実に8党派に及ぶ寄り合い所帯だったのです。この状況下で単純に野党第一党である社会党の委員長を首相候補として擁立することは、イデオロギー的に対極にある保守系勢力の離反を招き、連立構想そのものを頓挫させる危険がありました。ここで新生党の代表幹事であった小沢一郎氏が主導したのが、小規模な新党である日本新党の代表、細川護熙氏を首相候補に擁立するという戦略でした。

細川氏が選ばれたのは、彼が最も強力な政治家だったからではなく、最も「受け入れられやすい」妥協の産物だったからです。元自民党所属の熊本県知事という経歴を持ちながら、「しがらみのない政治」を掲げる新鮮な改革者のイメージは、連立を構成する多様な勢力の間の広範なイデオロギー的隔たりを埋める上で理想的な役割を果たしました。この候補者推薦戦略は、個々の党派の力を誇示することよりも連立全体の維持を優先するという、高度に計算されたアプローチでした。

実際、連立参加勢力は「政治改革の断行」という一点で合意し、細川氏をその象徴として担ぎ上げることで、目前の目標である自民党からの政権奪取を達成しました。1993年8月6日の衆議院本会議で行われた首相指名選挙では、細川氏が262票を獲得し、自民党の河野洋平氏の224票を上回り、非自民連立政権が誕生したのです。この戦略的選択は、単独過半数を持つ政党が存在しない断片化した政治状況において、政権を樹立するための最適戦略は、必ずしも最大政党の党首を指名することではなく、脆弱な連立の結束を維持できる「最大公約数」的な候補者を選ぶことであるという重要な教訓を示しています。

一方、2009年の総選挙では、民主党が衆議院で308議席という歴史的な地滑り的勝利を収めました。これは有権者が「政権交代」に投じた決定的かつ明確な信任であり、1993年とは全く異なる政治状況でした。この状況下における野党の候補者推薦戦略は、選挙結果によって規定されており、極めて直接的でした。民主党は単独で衆議院の絶対安定多数を確保していたため、党代表である鳩山由紀夫氏が首相候補となることに議論の余地はなく、その後の社会民主党や国民新党との連立は、参議院での法案審議の安定を確保するための戦略的選択であり、首相指名そのものに必要なものではありませんでした。

2009年の事例は、首相指名選挙そのものにおける戦略的駆け引きの限界を明らかにしています。有権者が総選挙で決定的な審判を下した場合、指名選挙は憲法上の手続きを形式的に踏む場となり、野党の「戦略」は選挙後の国会会期中ではなく、選挙キャンペーン期間中にこそ実行されるべきものとなります。最も効果的な候補者推薦戦略とは、複雑な駆け引きを不要にするほど、その前段の総選挙で圧倒的に勝利することである、という事実をこの事例は示しています。

現代における野党の候補者推薦戦略の多様化

2012年に自民党が政権に復帰して以降、日本の野党は長期にわたる分裂と再編の時代に突入しました。この時期、現実的な勝利の道筋が見えない中で、野党は異なる、そしてしばしば野心度の低い多様な候補者推薦戦略を採用してきました。これらの戦略は大きく分けて三つの類型に分類することができます。

第一の類型は象徴的統一戦線戦略です。この戦略では、複数の野党が野党第一党の党首を統一候補として投票することで一致します。近年では立憲民主党の党首がその候補者となることが多く、2021年の首相指名選挙では立憲民主党、日本共産党、社民党、れいわ新選組の4党が、立憲民主党代表であった枝野幸男氏に投票することで足並みをそろえました。この戦略の目的は選挙に勝利することではなく、自民・公明連立与党が衆議院で盤石の多数を占める中で勝利が不可能であることは自明であるため、真の狙いはメディアや国民に対して「結束した野党ブロック」というイメージを演出し、与党に対峙する明確で単一の選択肢が存在することを示すことにあります。

この象徴的統一戦線戦略は、将来の選挙に向けた協力関係の土台を築き、有権者に政権交代の可能性を想起させるためのメッセージング・ツールとしての機能を持っています。政策的な不一致を一時的に棚上げし、反与党という一点で協力する「便宜上の結婚」の側面を持ちますが、投票行動では結束を示すものの、それが必ずしも練り上げられた共通の政権構想や「次の内閣」の提示に結びつくわけではなく、その結束が表層的で一時的なものに留まることが多いという課題があります。

第二の類型は党勢誇示戦略です。この戦略は象徴的統一戦線とは対照的に、主要な野党がそれぞれ独自の党首を首相候補として擁立し、自党の議員がその候補者に投票するものです。2017年の首相指名選挙では、自民党の安倍晋三氏が指名される中、野党の票は当時の民進党、共産党、日本維新の会などの各党首に分散しました。同様に民主党政権が下野した直後の2012年の選挙でも、野党票は民主党、日本維新の会、みんなの党などに分裂しました。

このアプローチが採用される背景には、いくつかの戦略的計算があります。第一に、他の野党との差別化を図り、党の独自のアイデンティティと政策的立場を明確にすることです。特に自民党と立憲民主党主導のブロックの両方から距離を置く第三極を標榜する日本維新の会のような政党にとって、これは極めて重要なブランディング戦略となります。第二に、党首自身の党内における求心力を高め、リーダーシップを内外に示す効果があります。第三に、特定の支持層に対し、党が他党と安易に妥協せず、その理念を堅持しているというメッセージを送ることです。

しかし党勢誇示戦略は、野党が深く分裂していることの証左でもあります。これは見せかけの結束を演出する利益よりも、党の独立性を主張する利益の方が大きいという戦略的判断を反映していますが、個々の政党にとっては合理的な行動であっても、集合的には弱く分裂した野党というイメージを国民に植え付け、結果的に政権交代の可能性を遠ざけるという負のフィードバックループを生み出す危険性をはらんでいます。

第三の類型は交渉型同盟戦略です。これはより最近見られるようになった複雑な戦略の進化形であり、野党間で共通の首相候補を見出すために、水面下だけでなく公然とした交渉が行われます。この戦略では必ずしも野党第一党の党首を候補とせず、より広範な勢力を結集できる人物を模索する可能性も含まれます。2024年の総選挙で自民党が単独過半数を失った後、立憲民主党と日本維新の会などの間で首相指名選挙での協力をめぐる駆け引きが活発化したことは、この戦略の萌芽を示しています。

立憲民主党がより広範な連携を確保するために、自党以外の候補者に投票する可能性を示唆したことは特筆に値します。この戦略の背後にある論理は、1993年の非自民連立政権樹立の際のプラグマティズムへの回帰です。野党第一党の党首が必ずしも最も求心力のある人物とは限らないことを認め、弱体化した与党に対抗できるブロックを形成するためには大幅な譲歩が必要であるという認識に基づいています。このアプローチの出現は、野党の思考様式が過去の象徴的なジェスチャーから、より現実的で権力志向の計算へと移行しつつある可能性を示唆していますが、日本維新の会や国民民主党が最終的に連携に慎重な姿勢を崩さなかったことは、この道のりの険しさを示しています。

野党の候補者推薦戦略を制約する構造的要因

野党の候補者推薦戦略が、永続的で強固な統一戦線の構築と維持を極めて困難にしているのは、根深い構造的分裂によって究極的に制約されているからです。これらの構造的障害は、野党が直面する戦略的ジレンマの本質を理解する上で不可欠です。

最も根源的な要因は、国家の基本政策に関する深刻なイデオロギーの対立です。安全保障政策と憲法観をめぐる断層は決定的であり、憲法第9条の改正や防衛費の増額といった課題に対し、改憲に前向きで比較的現実主義的な安全保障観を持つ日本維新の会や国民民主党と、護憲の立場を堅持し平和主義を重んじる立憲民主党、共産党、社民党との間には、容易に埋めがたい溝が存在します。これは単なる政策の細部の違いではなく、国家の根幹に関わる世界観の対立であり、共通の政権公約を作成する上で最大の障害となっています。

経済政策においても、消費税の扱いを筆頭に、財政規律と歳出拡大のどちらを優先するかで意見が分かれます。これらの根本的な政策不一致は、仮に首相指名選挙で一時的に協力できたとしても、その後の政権運営が極めて不安定になることを予見させます。信頼に足る共通の統治プラットフォームの欠如は、野党連合構想の魅力を著しく減じており、候補者推薦戦略を立案する上で常に考慮しなければならない制約となっています。

さらに複雑な問題として、共産党ジレンマと呼ぶべき構造的なパラドックスが存在します。日本共産党は選挙協力や国会での反与党の投票行動において最も信頼できるパートナーの一つであり、2021年の首相指名選挙で見られたように、彼らの協力は野党の票を積み増し、組織的な選挙運動においても貴重な戦力となります。しかしその協力には大きな代償が伴います。共産党の歴史的な綱領や独自のイデオロギーは、自民党にとって格好の攻撃材料となり、自民党は共産党と協力するいかなる野党連合も「急進的」あるいは「非現実的」であると描き出すことで、中道層や保守的な有権者を野党から引き離すことができます。

このため国民民主党や日本維新の会のような中道・保守系の野党は、共産党が参加する枠組みに加わることに極度の警戒感を示します。結果として野党第一党である立憲民主党は、困難な戦略的選択を迫られることになります。共産党との協力を維持しイデオロギー的に一貫性のある「左派・リベラル連合」を追求する道を選ぶか、それとも共産党を排除して中道政党との連携を模索し、既存の反自民戦線を分裂させるリスクを冒すか、という二者択一です。この共産党ジレンマは、候補者推薦戦略を立案する際に常に付きまとう永続的な罠となっています。

加えて、第三極の台頭と中道勢力の断片化が、野党の候補者推薦戦略をさらに複雑にしています。日本維新の会や国民民主党が自らを第三極と位置づける戦略は、日本の政治力学を根本的に変えました。これらの政党は単純な「与党対野党」という二元論的な対立構造を拒否し、是々非々の立場から、時には与党の政策に賛成し、時には立憲民主党主導の野党ブロックを厳しく批判します。

この戦略的ポジショニングは、首相指名選挙における彼らの行動にも明確に表れており、彼らは自党の党首に投票することでその独立性を内外にアピールします。これにより彼らは自らを、与党と野党第一党の双方にとって魅力的な連立パートナー候補、あるいは重要な法案の成否を左右するキャスティングボートを握る存在として位置づけ、自らの政治的影響力を最大化しようと試みます。この第三極の存在は、野党勢力を構造的に断片化させ、単一の統一候補を擁立することをほぼ不可能にしています。

首相指名選挙における野党戦略の今後の展望

首相指名選挙における野党の候補者推薦戦略は、政治状況に応じて進化してきました。自民党が弱体化し政治の流動性が高まった1993年には、洗練され現実主義に基づいた連立構築戦略が成功を収めることができました。有権者が明確な信任を与えた2009年には、戦略は単純明快なものとなりました。しかし自民党が優位を保ち、野党が分裂している近年においては、野党の戦略は象徴的統一戦線のようなメッセージング重視のもの、党勢誇示のような自己宣伝的なもの、あるいは交渉型同盟のような困難を極めるものへと変化しています。

日本の野党が直面する中心的な課題は、単なる議席数の算術的な問題ではなく、戦略的かつ構造的な問題です。首相の座をめぐって信頼に足る挑戦を行う能力は、根深いイデオロギーの断層を乗り越え、共産党ジレンマを解決し、第三極がもたらす断片化作用を無力化できるかどうかにかかっています。これらの分裂を乗り越えることができる、説得力のある統一された統治ビジョンを提示できない限り、首相指名選挙における野党の候補者推薦戦略は、真の権力闘争というよりも政治的メッセージを発信する場に留まり続ける可能性が高いでしょう。

2024年の総選挙後の政治状況は、野党にとって新たな機会と課題をもたらしています。自民党が単独過半数を失ったことで、野党の候補者推薦戦略は再び現実的な政権奪取の可能性を視野に入れることができる状況となりました。しかし前述の構造的障害は依然として存在しており、野党各党がそれぞれの利害を超えて共通の候補者を擁立できるかどうかは、高度な戦略的規律とイデオロギー的な妥協が不可欠となります。

首相指名選挙における野党の候補者推薦戦略を理解することは、日本の議会制民主主義の動態を理解する上で極めて重要です。この戦略は、憲法上の制度的枠組み、歴史的な政治文化、そして現代の党派間力学が複雑に交錯する場であり、単なる手続き的な投票行動以上の深い政治的意味を持っています。野党各党が採用する戦略の背後には、それぞれの合理的な計算と制約があり、その選択は日本の政治の将来を形作る重要な要素となっているのです。

1993年型あるいは2009年型の勝利への道筋を再び描くためには、野党は過去の成功事例から学びながらも、現代の政治状況に適応した新たな候補者推薦戦略を開発する必要があります。それは単に選挙での勝利を目指すだけでなく、有権者に対して説得力のある政権構想を提示し、信頼に足る統治能力を示すことを含みます。首相指名選挙における野党の候補者推薦戦略は、今後も日本政治の重要な焦点であり続けるでしょう。

コメント