世帯分離と高額療養費制度の効果的な活用は、医療費負担を大幅に軽減できる重要な手段です。特に入院を控えている方にとって、適切なタイミングでの世帯分離は年間数十万円の負担軽減をもたらす可能性があります。2025年8月からの制度改正により自己負担限度額が引き上げられる中、世帯分離による所得区分の最適化はますます重要になっています。ただし、世帯分離には扶養手当の喪失や保険料負担の増加といったデメリットもあるため、総合的な検討が不可欠です。入院前の準備として、限度額適用認定証の申請やマイナ保険証の活用、月またぎ入院の回避など、複数の対策を組み合わせることで最大限の負担軽減効果を得ることができます。本記事では、世帯分離のメリット・デメリットから具体的な手続き方法まで、入院前に知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。

世帯分離による高額療養費制度の負担軽減効果はどのくらいありますか?

世帯分離による高額療養費制度の負担軽減効果は、世帯の所得構成によって大きく異なりますが、年間数十万円から数百万円の軽減を実現できる場合があります。

最も効果的なのは、高所得者と低所得者が同居している世帯です。例えば、年収500万円の息子と年金80万円の母親が同居している場合、世帯分離前は息子の所得により高い負担区分が適用されますが、世帯分離後は母親が住民税非課税世帯となり、最も低い区分オ(月額35,400円)が適用されます。

具体的な軽減効果を見てみましょう。標準報酬月額30万円(年収約450万円)の方の場合、通常は区分ウで月額80,100円の自己負担限度額ですが、世帯分離により区分オが適用されると月額35,400円となり、月額44,700円、年間最大536,400円の軽減となります。

さらに重要なのは、高額介護サービス費との相乗効果です。高齢者夫婦の世帯分離では、低所得の配偶者が第2段階(月額24,600円、個人負担15,000円)の適用を受けられ、従来の第4段階(月額44,400円)から年間352,800円の軽減を実現できます。

多数該当制度も見逃せません。過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からさらに低い限度額が適用されます。区分ウの場合、通常80,100円が44,400円まで下がるため、がんなどで継続的な治療が必要な方には特に大きな効果があります。

ただし、2025年8月からの制度改正により、中間所得者層の自己負担限度額が約10%引き上げされるため、世帯分離による負担区分の最適化はより重要になっています。年収約650万円~770万円の方は、最終的に月額自己負担限度額が現在の80,100円から約138,600円まで引き上げられる予定で、世帯分離による区分変更の効果はさらに大きくなると予想されます。

入院前に世帯分離を行う最適なタイミングはいつですか?

入院前の世帯分離は、入院予定日の2か月前から準備を開始し、遅くとも1か月前までに完了させることが最適です。特に重要なのは、月初(1日)に世帯分離を実施することです。

世帯分離のタイミングが重要な理由は、高額療養費制度が月単位で計算されるためです。月途中で世帯分離や保険変更を行うと、それぞれの期間で別々の限度額が適用され、かえって負担が増加する可能性があります。

理想的なスケジュールは以下の通りです:

入院2か月前には、現在の世帯構成と所得状況を整理し、世帯分離による軽減効果を詳細に試算します。この段階で、扶養手当の喪失や保険料負担の変化も含めた総合的なメリット・デメリットを検討することが重要です。

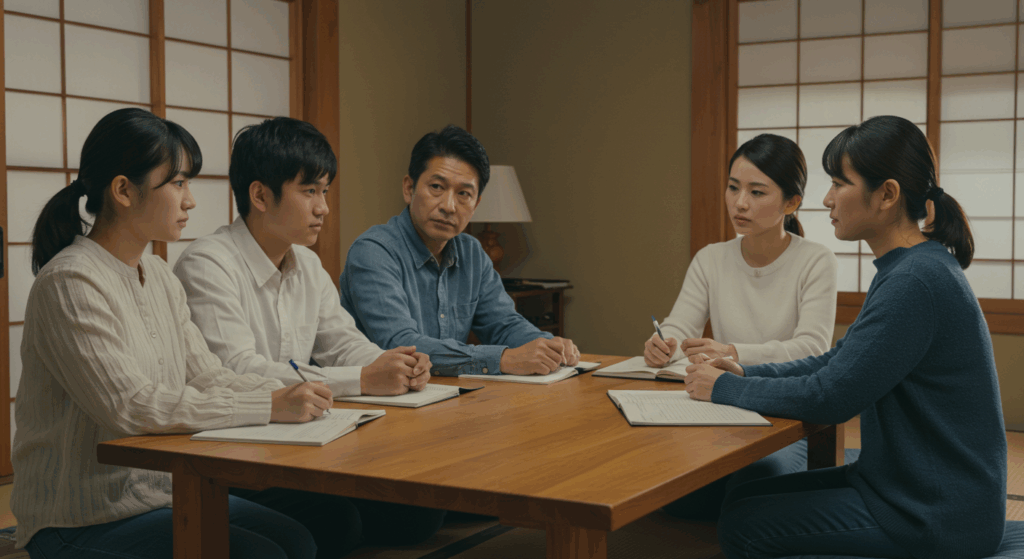

入院1か月前には、市区町村役所で世帯分離の手続きを完了させます。必要書類は本人確認書類と印鑑程度ですが、代理人による手続きの場合は委任状が必要です。この時点で新しい健康保険証の交付手続きも同時に行います。

入院2週間前には、限度額適用認定証の申請を行います。申請から交付まで約1週間かかるため、余裕を持った準備が必要です。申請には健康保険証、マイナンバー確認書類、非課税証明書(該当者のみ)が必要です。

月またぎ入院の回避も重要な戦略です。例えば、3月22日から4月10日まで入院すると、それぞれの月で自己負担限度額まで支払う必要があり、同一月内の入院と比較して負担が大幅に増加します。予定入院の場合は、医療機関と相談して可能な限り同一月内に収まる日程を調整しましょう。

緊急入院への備えとして、世帯分離を検討している方は事前に手続きを完了させておくことをお勧めします。緊急時には手続きの時間的余裕がないため、平時の準備が重要です。

マイナ保険証を活用する場合は、事前にマイナポータルでの登録を完了させ、入院予定の医療機関がオンライン資格確認に対応しているかを確認しておきましょう。

世帯分離にはどのようなデメリットや注意点がありますか?

世帯分離には医療費軽減というメリットがある一方で、経済的なデメリットや手続きの複雑さといった注意点が存在します。実施前には必ず総合的な検討が必要です。

最も大きなデメリットは扶養手当の喪失です。多くの企業では配偶者や親の扶養に対して月額1万円~2万円の手当を支給していますが、世帯分離により扶養関係が解消されると、年間12万円~24万円の収入減となります。医療費の軽減効果と比較して、どちらが有利かを慎重に計算する必要があります。

国民健康保険料の負担増も重要な要素です。被用者保険の扶養から外れて国民健康保険に加入する場合、新たに保険料負担が発生します。低所得の高齢者でも年額2万円~5万円程度の保険料が必要となり、軽減効果を相殺する可能性があります。

さらに注意すべきは、高額療養費の世帯合算ができなくなることです。同一世帯内で複数人が医療費を負担している場合、世帯分離により個別計算となるため、合算により限度額に到達していたケースで制度の恩恵を受けられなくなる可能性があります。

高額介護合算療養費制度への影響も見逃せません。この制度は医療保険と介護保険の自己負担額を年間で合算し、基準額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度ですが、世帯分離により合算対象額が減少し、制度の適用を受けにくくなる場合があります。

手続きの煩雑さも大きな負担です。世帯分離後は、各種申請書類の記載や手続きがそれぞれの世帯で必要となり、時間と手間が大幅に増加します。高齢者にとっては特に負担の大きい作業となります。

遡及適用の不可という制限も重要です。限度額適用認定証は申請月からの適用となるため、急な入院が決まってから慌てて手続きを行っても、過去に遡って軽減を受けることはできません。

保険料滞納のリスクも考慮が必要です。国民健康保険料等の滞納がある場合、限度額適用認定証が発行されない可能性があり、世帯分離のメリットを享受できなくなります。

これらのデメリットを踏まえ、世帯分離は年単位での総合的な損益計算が不可欠です。医療費・介護費の軽減効果から、扶養手当の喪失や保険料負担増を差し引いた実質的なメリットを算出し、慎重に判断することが重要です。

限度額適用認定証とマイナ保険証、どちらを利用すべきですか?

2025年現在の制度環境では、マイナ保険証の活用を第一選択とし、補完的に限度額適用認定証を準備するという併用戦略が最も効果的です。

マイナ保険証の優位性は明確です。オンライン資格確認を導入している医療機関では、事前の申請なしに窓口負担を自己負担限度額まで自動的に制限できます。これにより、手続きの簡素化と一時的な高額支払いの回避という2つの大きなメリットを同時に得られます。

さらに、マイナ保険証は医療費控除の簡素化にも威力を発揮します。マイナポータルから診療記録を参照でき、領収書の保管・提出が不要になるため、確定申告時の負担が大幅に軽減されます。

ただし、マイナ保険証の制限事項も理解しておく必要があります。全ての医療機関がオンライン資格確認を導入しているわけではなく、特に小規模な診療所や歯科医院では対応していない場合があります。厚生労働省のウェブサイトで「マイナ受付」対応医療機関を事前に確認することが重要です。

限度額適用認定証の役割は、マイナ保険証の補完的な位置づけとなります。オンライン資格確認未対応の医療機関や、マイナンバーカードを忘れた場合のバックアップとして準備しておくことで、確実に制度の恩恵を受けることができます。

申請手続きの比較では、マイナ保険証の圧倒的な利便性が際立ちます。事前にマイナポータルで登録を完了させておけば、医療機関での「限度額情報の表示」への同意だけで制度が適用されます。一方、限度額適用認定証は健康保険証、マイナンバー確認書類、非課税証明書などの書類準備と、約1週間の処理期間が必要です。

2025年8月からの制度改正を考慮すると、自己負担限度額の引き上げにより、これらの制度の重要性はさらに高まります。中間所得者層で約10%の負担増となるため、事前申請や設定の漏れによる全額自己負担は家計に深刻な影響を与える可能性があります。

具体的な活用戦略として推奨されるのは以下の手順です:

まず、入院予定の医療機関がオンライン資格確認に対応しているかを確認し、マイナ保険証の登録を完了させます。同時に、バックアップとして限度額適用認定証も申請しておきます。

入院当日は、マイナンバーカードと限度額適用認定証の両方を持参し、医療機関のシステム状況に応じて最適な方法を選択します。

緊急入院への備えとしても、マイナ保険証の事前登録は有効です。突発的な医療費負担を避けるため、健康時からの準備が重要となります。

月またぎ入院を避けるための具体的な対策方法は?

月またぎ入院による医療費負担の増加を避けるには、入院日程の戦略的な調整と医療機関との密な連携が不可欠です。高額療養費制度が月単位で計算される特性を活かし、負担を最小限に抑える対策を講じましょう。

最も効果的な対策は入院日の調整です。予定入院の場合、可能な限り月初から月末まで同一月内に収まる日程を選択します。例えば、10日間の入院が必要な場合、3月25日から4月3日ではなく、4月5日から14日のように完全に同一月内に収める調整を行います。

医療機関との事前相談が重要な鍵となります。医師や医療ソーシャルワーカーに月またぎ入院の負担増について説明し、医学的に問題のない範囲での日程調整を依頼しましょう。多くの医療機関では、患者の経済的負担を理解し、可能な範囲での協力を得られます。

検査・治療内容の分散も有効な戦略です。手術前の詳細検査を外来で完了させ、入院期間を短縮することで同一月内での退院を実現できます。また、術後の経過観察やリハビリテーションの一部を外来に移行することで、入院期間の圧縮が可能となります。

緊急入院の場合の対応策も準備しておきましょう。救急搬送時には月またぎを避けることは困難ですが、早期転院や外来移行により負担を軽減できる場合があります。入院が月末近くになった場合は、医師と相談して可能な限り同一月内での退院を目指しましょう。

複数医療機関での治療の調整も重要です。同じ月内に異なる医療機関で治療を受ける場合、それぞれで自己負担限度額が適用されるため、可能であれば治療を一つの医療機関に集約することで負担を軽減できます。

月末・月初の入院回避という逆転の発想も有効です。月末の数日前や月初の数日で入院が完結する予定であれば、あえて月の中旬以降に延期することで、より長期間の入院でも同一月内に収めることができます。

家族の協力体制の構築も見逃せません。付き添いや面会の都合で入院日程が制約される場合がありますが、医療費負担軽減の重要性を家族で共有し、最適な日程選択を優先することが大切です。

限度額適用認定証の活用タイミングも月またぎ対策に関連します。月をまたいで入院する場合でも、各月で限度額までの支払いに抑えることができるため、一時的な高額負担を避けることは可能です。

医療機関の入院管理体制の理解も有用です。病床の空き状況や手術室のスケジュール、担当医師の勤務体制などを把握することで、より柔軟な日程調整が可能となります。

これらの対策を組み合わせることで、月またぎ入院による負担増を効果的に回避し、高額療養費制度の恩恵を最大限に活用することができます。

コメント