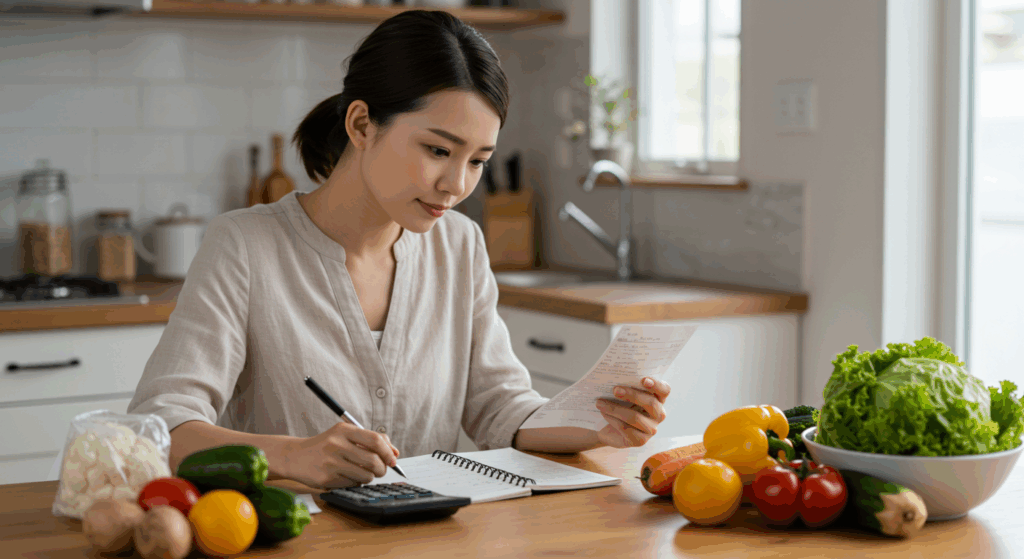

生活保護制度を利用している方にとって、限られた予算での食費管理は日々の大きな課題です。2025年度から生活扶助に月額1,500円の特例加算が実施されるものの、物価上昇が続く中で食費のやりくりはますます困難になっています。実際に都内で生活保護を受給している方の事例では、月13万円程度の支給額で食費を2万円から2万8千円でやりくりしている状況が報告されています。

しかし、適切な知識と技術があれば、健康的で満足度の高い食事を維持することは十分可能です。安価で栄養価の高い食材の選択、効率的な調理方法の実践、冷凍保存技術の活用など、多角的なアプローチにより食費の最適化を図ることができます。本記事では、栄養士推奨の食材選びから具体的な節約レシピ、1食350円での栄養バランス実現法まで、実践的な食費管理術を詳しく解説します。単に食費を削減するのではなく、健康的で持続可能な食生活を構築することで、長期的な健康維持と生活の質向上を目指しましょう。

2025年の生活保護制度改正で食費はどう変わる?生活扶助の特例加算について知りたい

2025年度から実施される生活保護制度の変化について、詳しく解説します。2025年10月以降、生活扶助に対する特例加算が1人あたり月額1,500円に引き上げられます。これは2023年と2024年の月額1,000円から500円の上乗せとなる重要な改正です。

この特例加算は、食費や光熱費など日常生活の支出を補うための措置として、物価上昇への対応策として実施されています。2020年を100として2024年の消費者物価指数は平均108.5となり、4年で8.5%上昇している現状を受けた対応です。

現在の支給額の目安として、単身者の場合は生活扶助約60,000円、住宅扶助上限約53,700円で合計約113,700円となります。2025年の改正により、この生活扶助部分に1,500円が加算されることで、月額約115,200円となる計算です。

ただし、現在の支給額は物価上昇が続く2024年現在の市民生活には不釣り合いなものとなっているという課題も指摘されています。特にお米の価格は4月の都区部平均小売価格で5キログラム4,770円と過去最高を記録し、5キロ2,000円から5,000円台の米が常に売り切れ状態という厳しい状況が続いています。

地域による支給額の違いも重要なポイントです。級地制度により「1級地-1」から「3級地-2」まで6つに区分されており、都市部は物価が高く生活水準も高いため、地方より受給額が高額に設定されています。都市部では競争の激しいスーパーでの特売活用、農業地域では直売所の活用など、それぞれの地域特性を活かした節約方法を見つけることが重要です。

この制度改正により食費に充てられる予算は若干増加しますが、根本的な解決には至らないのが現状です。受給者は引き続き限られた予算の中で工夫を続けながら、効率的な食費管理技術の習得が求められています。

生活保護受給者の実際の食費はどのくらい?月2万円以内でやりくりする方法は?

実際の生活保護受給者の食費事情について、具体的な事例を基に解説します。都内で一人暮らしの受給者の実例では、支給額130,000円程度で食費を12,000円から18,000円、外食込みで22,000円でやりくりしている状況が報告されています。

具体的な家計簿の例として、月間収入140,000円(生活保護130,000円+雑収入10,000円)に対し、家賃60,000円、光熱費6,400円、通信費11,000円、食費28,000円という内訳もあります。この事例では食費が比較的多めに配分されていますが、地域や住宅事情により大きく異なります。

月2万円以内での食費管理を実現するための基本戦略は、「使わずにすむお金をとっておいて、使いたい時に使う」というやりくりの原則です。生活保護受給者は基本的に時間があることが多いため、安いけど手間がかかることを時間をかけて行うことで節約効果を高められます。

最も重要な節約方法は自炊の重視です。ご飯一杯(150g)の原価は、5kg2,000円等級の米を使用した場合でもわずか30円という驚異的な安さです。これは外食や弁当と比較して圧倒的にコストパフォーマンスが良いことを示しています。

買い物戦略も重要で、コンビニよりもスーパー、さらに業務スーパーや激安スーパーを活用することで食材費を大幅に削減できます。特売日やタイムセールの時間を把握し、計画的に買い物することが効果的です。見切り品コーナーもチェックし、すぐに使える食材があれば積極的に活用します。

価格変動への対応として、米の価格が高騰している現在は新米の供給時期まで持ちこたえるなど、価格動向を見極めることも大切です。安い時期の食材をまとめて購入し、冷凍保存を活用することで月々の食費を抑制できます。

遠くのスーパーまで買い出しに行ける体力と腕力、在庫の充実したドラッグストアが自宅近辺にあるなどの環境的な要因も食費節約に大きく影響します。これらの条件を活用し、時間をかけて効率的な買い物を実践することで、月2万円以内での食費管理が現実的となります。

栄養バランスを保ちながら食費を節約するコツは?安価で栄養価の高い食材11選

限られた予算で栄養バランスを保つためには、コストパフォーマンスの高い食材を中心とした食事計画が不可欠です。栄養士が推奨する安価で栄養価の高い食材11選をご紹介します。

第1位:卵 – 完全栄養食品として知られ、1パック10個入り200円から300円程度。タンパク質、ビタミンB群が豊富で様々な調理法が可能です。

第2位:納豆 – 1パック3個入り80円から120円。植物性タンパク質と発酵食品としての健康効果が期待できます。

第3位:豆腐 – 1丁80円から150円。植物性タンパク質が豊富で消化にも良く、料理をかさ増ししてくれる効果もあります。

第4位:鶏むね肉 – 100gあたり100円程度。高タンパクで価格が安定しており、様々な調理法でアレンジ可能です。

第5位:もやし – 1袋20円から30円で約200g。ビタミンCが豊富で汁物や炒め物など用途が広いです。

第6位:バナナ – ビタミンB群、カリウムが豊富で手軽に摂取できる果物です。

第7位:きのこ類 – しめじ、まいたけなど。ビタミンD、食物繊維が豊富で価格も安定しています。

第8位:根菜類 – 大根、にんじん、じゃがいもなど。ビタミン、ミネラルが豊富で保存も利きます。

第9位:海藻類 – わかめ、昆布など。ミネラルと食物繊維が豊富で乾物として長期保存可能です。

第10位:緑黄色野菜 – にんじん、ほうれん草など。βカロテン、ビタミンCが豊富です。

第11位:乾物 – ひじき、切り干し大根など。保存が利き栄養価も高い優秀な食材です。

栄養バランス維持のコツとして、「一汁三菜」の考え方を活用します。主食(炭水化物)、主菜(タンパク質)、副菜(ビタミン・ミネラル・食物繊維)、汁物を基本として献立を組み立てることで、限られた予算でもバランスの良い食事が実現できます。

厚生労働省と農林水産省が共同で策定した「食事バランスガイド」を活用し、主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物の5つのグループをバランスよく摂取することを心がけます。安価な食材を使って各グループの推奨量を満たすよう工夫することが重要です。

最低限確保すべき栄養素として、タンパク質、ビタミンC、ビタミンB群、鉄分、カルシウムがあります。これらは前述の安価な食材からも十分摂取可能で、健康維持と食費節約を両立させることができます。

自炊と冷凍保存を活用した効率的な食費節約術とは?光熱費も抑える調理法

自炊と冷凍保存技術の組み合わせは、食費節約の最も効果的な手法です。効果的な冷凍保存により食材の無駄を減らし、同時に調理時間と光熱費の節約を実現できます。

基本的な冷凍保存方法として、小さな容器を購入して一食分ずつ小分け保存することで、食事の際の取り分けの手間を減らし、計画的な食事管理が可能になります。具体的なテクニックは以下の通りです:

- ご飯:炊き立てを1食分ずつラップに包んで冷凍

- 野菜類:固めに茹でるか電子レンジで加熱してから冷凍

- 肉や魚:ドリップをふき取ってから小分けして冷凍

- 調理済みおかず:小分けして冷凍保存

光熱費を抑える調理法では、圧力鍋の活用が最も効果的です。通常の鍋の3分の1から4分の1の調理時間で完成し、ガス代を大幅に削減できます。電子レンジの活用により、根菜類の下茹でや冷凍食品の解凍・加熱をガスを使わずに行えます。

保温調理器具や魔法瓶を活用することで、余熱だけで調理を完成させることも可能です。煮込み料理などは一度沸騰させた後、保温調理器で長時間調理することで、ガス代を大幅に節約できます。

同時調理技術も重要で、炊飯器でご飯を炊く際に同時に野菜を蒸したり、一度に大量調理して冷凍保存することで、1回あたりの光熱費を削減できます。一度に多めに調理して小分け冷凍することで、調理の手間と光熱費を同時に節約する効果があります。

具体的な節約レシピとして、しらたきを使ったナポリタンをノンオイルで仕上げることで、パスタより安価でヘルシーな一品が作れます。厚揚げを使ったお好み焼きも、小麦粉の量を減らしながらボリュームのある料理になります。

電子レンジ調理では、鶏ひき肉を使った親子丼を電子レンジで作ることで、食材費と加熱時間の両方を抑制できます。もやし炒めに卵を加えることで栄養価を向上させ、豆腐ハンバーグは肉の量を減らしながらタンパク質を確保できます。

作り置きおかずを冷凍保存しておけば、食べたいときにパッと温めるだけで食事の準備ができ、調理時間と光熱費の節約にもつながります。週末にまとめて調理し、平日は温めるだけという効率的な食事管理システムを構築することで、時間と費用の両方を節約できます。

食材ロスを減らし、1食350円で栄養バランスを実現する具体的な方法は?

管理栄養士の監修による実践例では、1食350円という節約価格でも十分に栄養バランスの整ったメニューが作成可能です。食材ロス削減と効率的な食材活用により、限られた予算で最大限の栄養価を実現する方法を解説します。

食材を無駄なく使い切るテクニックとして、野菜の皮や茎も捨てずに活用します。大根の皮は千切りにしてきんぴらに、ブロッコリーの茎は薄切りにして炒め物に使用できます。きのこの軸は出汁取りに、肉や魚の端材は細かく刻んでハンバーグやつくねの具材として活用します。

1食350円での食事構成では、主菜に卵や缶詰を活用したメニューを取り入れます。卵は低価格でありながらタンパク質やビタミンが豊富な食材の代表格です。ツナ缶やさば缶をメイン料理にすることで、生の魚を購入するより低価格で魚の栄養を取り入れることができます。

かさ増し食材の活用により、大豆製品、野菜、きのこ、こんにゃく、海藻をたっぷり使用することで、カロリーダウンを図りながらビタミン、ミネラル、食物繊維を補給できます。これらの食材は価格が安く、同時に節約効果も得られます。

食材選択の優先順位として、第1優先を米、パン、麺類(エネルギー源)、第2優先を卵、豆腐、納豆、鶏むね肉(タンパク質)、第3優先をもやし、キャベツ、にんじん、玉ねぎ(基本野菜)、第4優先をきのこ類、海藻類、乾物(ビタミン・ミネラル・食物繊維)とします。

1週間献立の実践例では、栄養バランスを考慮した献立を事前に計画します:

- 月曜日:鮭ときのこのホイル焼き、冷奴、水菜の味噌汁

- 火曜日:ツナとトマトのサラダスパゲティ、スープ

- 水曜日:豚肉の巻き煮、トマトのごま和え、豆腐の味噌汁

- 木曜日:天津飯、きのこスープ、ブロッコリーの和え物

- 金曜日:鶏肉ときのこのブロッコリー炒め、人参サラダ、豚汁

栄養バランスの調整テクニックとして、必ずしも毎食完璧である必要はなく、数日間でつじつまを合わせることで問題ありません。月曜日に不足した野菜を火曜日に多めに摂取し、水曜日のタンパク質不足を木曜日に補うなど、週単位での栄養バランス調整を心がけます。

炊き込みご飯と汁物の活用も効果的で、炊き込みご飯は一品で主食と副菜を兼ねることができます。安価な根菜類、きのこ類、こんにゃくなどを組み合わせ、少量の肉や油揚げでコクを加えることで満足感のある一品になります。

冷蔵庫内の食材を定期的にチェックし、消費期限の近いものから優先的に使用する習慣により、食材ロスを最小限に抑えながら、1食350円という低価格でも栄養価の高い食事を継続的に実現することが可能です。

コメント