アレルギー検査を検討している方にとって、最も気になることのひとつが費用の問題ではないでしょうか。保険が適用されるのか、それとも全額自己負担となる自費診療になるのかによって、検査にかかる費用は大きく変わってきます。実際に医療機関を受診してみると、同じアレルギー検査でも保険適用で数千円で済む場合もあれば、自費診療で数万円かかる場合もあります。この差は一体どこから生まれるのでしょうか。本記事では、アレルギー検査における保険適用の条件と自費診療との違いについて、医療制度の仕組みから実際の費用まで、詳しく解説していきます。

アレルギー検査の基本的な仕組みと保険診療の原則

アレルギー検査は、体内でアレルギー反応を引き起こす物質を特定するための医学的検査です。現代社会では花粉症や食物アレルギー、アトピー性皮膚炎など、さまざまなアレルギー疾患に悩まされる方が増加しており、その原因を特定することは適切な治療や生活改善のために非常に重要です。しかし、医療保険制度においては、すべての検査が無条件に保険適用となるわけではありません。日本の公的医療保険制度は、疾病の診断や治療に必要な医療行為に対して適用されるという基本原則があります。つまり、医師が患者の症状を診察し、その診断や治療のために必要と判断した検査については保険適用となりますが、単に不安を解消するためや、症状がないのに予防的に行う検査については保険適用外となるのです。この原則は、限られた医療財源を効率的に配分し、真に医療を必要とする方々に適切な医療を提供するための重要な仕組みです。

保険適用となる具体的な症状と診断基準

アレルギー検査が保険適用となるためには、明確な症状の存在が前提となります。医師は患者の症状を詳しく問診し、身体診察を行った上で、アレルギー疾患の可能性が高いと判断した場合に検査を実施します。保険適用となる代表的な症状として、まずアレルギー性鼻炎があります。くしゃみ、鼻水、鼻づまりといった症状が慢性的に続いている場合、特に季節性がある場合や、朝方に症状が悪化する場合などは、アレルギー性鼻炎の可能性が高く、原因となるアレルゲンを特定するための検査が必要となります。次にアレルギー性結膜炎も重要な適応疾患です。目のかゆみ、充血、涙目、目やになどの症状が繰り返し現れる場合、花粉やハウスダストなどのアレルゲンが原因である可能性を調べる必要があります。

気管支喘息もアレルギー検査の重要な適応疾患のひとつです。咳が長期間続く、夜間や早朝に咳が悪化する、運動時に呼吸困難を感じる、胸部に喘鳴音があるといった症状がある場合、アレルゲンの特定は治療方針を決定する上で極めて重要です。アトピー性皮膚炎についても、皮膚の赤み、かゆみ、湿疹が慢性的に続いている場合、食物アレルギーや環境アレルゲンが関与している可能性があるため、検査が必要となります。さらに、蕁麻疹が繰り返し現れる場合や、原因不明のアナフィラキシーの既往がある場合も、原因アレルゲンの特定は生命に関わる重要な診断となるため、保険適用での検査が認められます。

保険適用外となるケースの詳細な解説

一方で、保険適用外となるケースも明確に存在します。最も多いのは、症状がない状態での予防的な検査です。たとえば、家族にアレルギー体質の人がいるから心配だ、将来のために今のうちに調べておきたい、といった理由での検査は、医学的必要性が認められないため保険適用外となります。また、軽微な症状や一時的な症状の場合も、医師が検査の必要性を認めないことがあります。たとえば、年に数回程度の軽い鼻水や、市販薬で改善する程度の症状では、アレルギー検査を行う医学的必要性が低いと判断される場合があります。

特殊な検査項目についても注意が必要です。遅延型アレルギー検査や、日本では一般的でない特殊なアレルゲンの検査などは、その有効性や必要性が十分に確立されていないため、保険適用外となることが多いです。また、非常に多くの項目を一度に調べる包括的な検査、たとえば200項目以上のアレルゲンを調べるような検査は、症状から推測される原因アレルゲンの範囲を大きく超えているため、医学的必要性が認められにくく、自費診療となることがほとんどです。美容目的や自己満足のための検査も当然ながら保険適用外です。肌質改善のためのアレルギー検査や、ダイエットのための食物不耐性検査などは、医療行為ではなく、完全に自費診療となります。

各種アレルギー検査の費用と保険適用時の実際の負担額

保険適用でアレルギー検査を受ける場合の費用について、具体的に見ていきましょう。VIEW39検査は、日本人に多い39種類の主要なアレルゲンを一度の血液採取で測定できる検査です。この検査には、室内塵のヤケヒョウダニやハウスダスト、動物由来のネコ皮屑やイヌ皮屑、樹木花粉のスギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、草本花粉のカモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、ヨモギ、カビ類、そして主要な食物アレルゲンである卵白、オボムコイド、ミルク、小麦、ピーナッツ、大豆、ソバ、ゴマ、米、エビ、カニ、キウイ、リンゴ、バナナ、マグロ、サケ、サバ、牛肉、豚肉、鶏肉などが含まれます。保険適用の場合、検査料は約16,000円程度ですが、3割負担の方は約5,000円、1割負担の高齢者の方は約1,800円、2割負担の方は約3,400円の自己負担となります。

RAST検査は、特定のアレルゲンを個別に選択して検査する方法です。1項目あたりの検査料は約1,100円で、保険診療では1回の検査で13項目まで測定可能です。10項目を検査する場合、検査料は約11,000円となり、3割負担で約3,300円の自己負担となります。この検査は、症状から疑われる特定のアレルゲンを絞り込んで検査したい場合に適しています。MAST36検査は36項目のアレルゲンを測定できる検査で、検査項目はVIEW39とは若干異なります。保険適用時の自己負担額は3割負担で約3,000円から6,000円程度となります。

これらの検査費用に加えて、初診料や再診料、検査結果の説明料なども必要となります。初診の場合は初診料が約2,880円(3割負担で約860円)、再診の場合は再診料が約730円(3割負担で約220円)かかります。また、検査結果の説明や指導料なども加算されるため、トータルでの費用は検査料に加えて2,000円から3,000円程度追加されることが一般的です。したがって、保険適用でアレルギー検査を受ける場合の総額は、3割負担で約5,000円から8,000円程度となることが多いです。

自費診療における検査費用の実態と医療機関による差異

自費診療でアレルギー検査を受ける場合、費用は保険適用時と比較して大幅に高額となります。VIEW39検査を自費で受ける場合、医療機関によって差はありますが、約15,000円から20,000円程度の費用がかかります。これは保険適用時の3割負担と比較すると約3倍から4倍の費用となります。さらに包括的な検査として、200項目以上のアレルゲンを調べる検査の場合、費用は30,000円から100,000円以上となることもあります。これらの検査は、通常の保険診療では認められない範囲の広範なアレルゲンを調べることができますが、その分費用も高額となります。

遅延型アレルギー検査は、即時型のアレルギー反応とは異なり、摂取後数時間から数日後に現れる反応を調べる検査です。この検査は日本では保険適用外であり、費用は約30,000円から50,000円程度かかることが一般的です。パッチテストの自費診療費用は、検査項目数によって異なりますが、金属アレルギーの包括的な検査では約20,000円から30,000円程度となることが多いです。

自費診療の場合、医療機関が独自に価格を設定できるため、同じ検査でも施設によって費用に大きな差があります。都市部の専門クリニックでは高額になる傾向があり、一方で地方の医療機関では比較的安価に設定されている場合もあります。また、検査だけでなく、カウンセリングや栄養指導などがセットになったパッケージプランを提供している医療機関もあり、その場合はさらに高額となることがあります。自費診療を選択する場合は、事前に複数の医療機関に問い合わせて、費用を比較検討することが重要です。

特殊な検査方法と小児における配慮事項

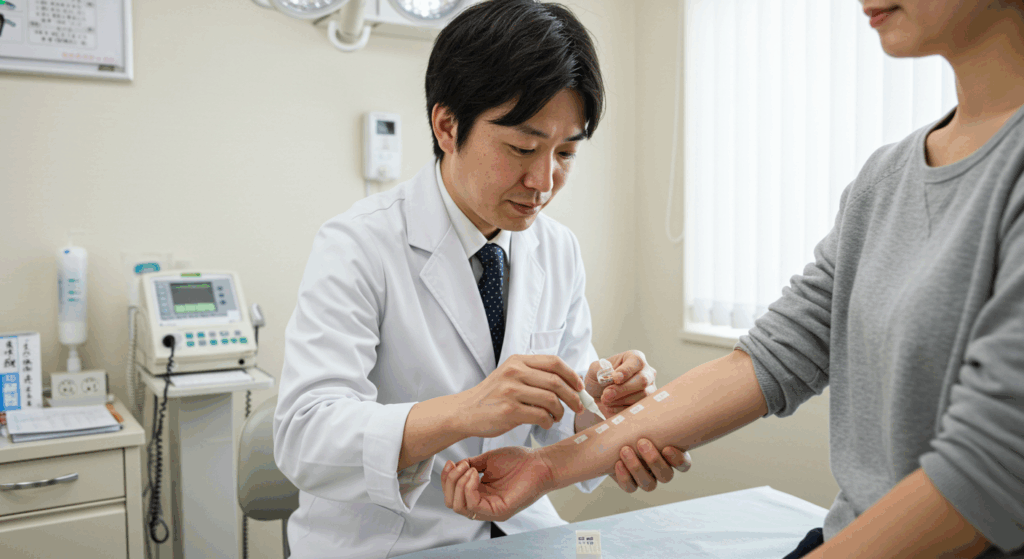

アレルギー検査には、血液検査以外にもさまざまな方法があります。プリックテストは、皮膚に小さな傷をつけてアレルゲンを塗布し、15分から20分後の皮膚反応を観察する検査です。この検査は即時型アレルギーの診断に有効で、短時間で結果が得られるという利点があります。保険適用の場合、1項目あたり約160円の検査料で、最大21項目まで同時に検査可能です。ただし、抗ヒスタミン薬を服用している場合は検査結果に影響するため、事前の休薬が必要となります。

食物経口負荷試験は、食物アレルギーの確定診断において最も重要な検査です。実際に原因と疑われる食物を段階的に摂取し、症状の有無を観察します。この検査は16歳未満の患者に対して年3回まで保険適用で実施可能で、適切な施設基準を満たした医療機関で行われます。検査は通常1泊2日の入院で行われることが多く、医師や看護師の監視下で慎重に実施されます。万が一アナフィラキシーなどの重篤な反応が起きた場合にも、迅速に対応できる体制が整えられています。

小児のアレルギー検査には特別な配慮が必要です。技術的には0歳からアレルギー検査を受けることは可能ですが、多くの医療機関では6歳未満の乳幼児に対する採血検査を原則として行わない方針をとっています。これは、小児科外来診療料という包括制の診療報酬体系により、検査費用が医療機関の負担となってしまうためです。また、乳幼児では血液中のIgE抗体が十分に産生されていない場合があり、検査結果の信頼性に問題が生じることもあります。そのため、明確な症状がある場合に限って検査を実施することが推奨されています。

近年では、小児の負担を軽減するための新しい検査方法も導入されています。ドロップスクリーンという検査機器では、指先からの少量の血液で検査が可能で、注射を嫌がる子どもにも負担が少ない方法として注目されています。この検査でも主要なアレルゲンを測定することができ、保険適用での実施も可能です。

エピペンと免疫療法の保険適用について

アレルギー治療において重要な役割を果たすエピペンは、2011年9月から保険適用となっています。エピペンはアナフィラキシーの補助治療剤として、アドレナリンを速やかに注射できるよう設計された自己注射製剤です。価格は用量により異なり、0.15mg製剤が約8,100円、0.3mg製剤が約11,000円で、3割負担の場合はそれぞれ約2,400円、約3,300円の自己負担となります。処方基準は、過去にアナフィラキシーを起こしたことがある患者、またはアナフィラキシーを起こす可能性が高い患者に限定されています。食物アレルギー、薬物アレルギー、蜂毒アレルギーなどで重篤な症状の既往がある方が対象となります。

舌下免疫療法は、アレルギーの根本的な改善を目指す治療法として注目されています。スギ花粉症に対する舌下免疫療法は2014年から、ダニアレルギーに対する舌下免疫療法は2015年から保険適用となっています。この治療は、アレルゲンを含む薬剤を毎日舌下に投与することで、体をアレルゲンに慣らしていく方法です。治療期間は3年から5年と長期にわたりますが、症状の改善や薬の減量が期待できます。月々の治療費は3割負担で約2,000円から3,000円程度となります。

皮下免疫療法も保険適用の治療法で、定期的に医療機関でアレルゲンエキスを皮下注射する方法です。この治療は舌下免疫療法よりも歴史が長く、効果も確立されていますが、通院の必要があることや、注射による痛みがあることがデメリットとなります。治療費は3割負担で1回約500円から1,000円程度です。

医療費控除と保険加入時の注意点

アレルギー検査と治療にかかった費用は、条件によっては医療費控除の対象となります。基本的に、検査単体では医療費控除の対象とはなりませんが、検査の結果アレルギーが確認され、引き続き治療を受けることになった場合は、その検査費用も治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため、医療費控除の対象となります。医療費控除を受けるためには、同一世帯の年間医療費の総額が10万円を超えた場合、または所得の5%を超えた場合に、確定申告で申請することができます。領収書は必ず保管しておき、確定申告時に提出または提示できるようにしておくことが重要です。

生命保険や医療保険への加入時、アレルギー疾患の既往歴は告知事項となります。アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギー疾患がある場合、標準的な保険への加入に制限がかかることがありますが、症状の程度や治療状況によって判断されます。最近では、医療技術の進歩により重篤なアレルギー反応を起こすケースが減少しているため、保険会社もアレルギー疾患を持つ方の受け入れを積極的に行うようになっています。ただし、健康状態の正確な告知は必須であり、虚偽の告知をすると保険金が支払われない可能性があるため注意が必要です。

検査を受ける際の準備と医療機関の選択

アレルギー検査を受ける際には、適切な準備と医療機関の選択が重要です。まず、症状の記録を詳細に取っておくことが大切です。いつから症状が始まったか、どのような状況で症状が現れるか、季節性はあるか、家族にアレルギー疾患の人はいるか、現在服用している薬はあるかなど、医師に伝えるべき情報を整理しておきましょう。症状日記をつけることも有効で、症状の程度や頻度を客観的に把握することができます。

医療機関の選択については、症状に応じて適切な診療科を選ぶことが重要です。皮膚症状が主体の場合は皮膚科、鼻や目の症状が主体の場合は耳鼻咽喉科、呼吸器症状が主体の場合は呼吸器内科、小児の場合は小児科、複合的な症状がある場合はアレルギー科を受診することをお勧めします。アレルギー専門医が在籍している医療機関では、より専門的な診断と治療を受けることができます。日本アレルギー学会のウェブサイトでは、認定専門医の検索が可能です。

検査前の注意事項として、抗ヒスタミン薬やステロイド薬を服用している場合は、検査結果に影響する可能性があるため、医師の指示に従って休薬期間を設ける必要があります。ただし、症状が重い場合は無理に休薬せず、医師と相談して検査時期を調整することが大切です。また、検査当日は体調を整え、十分な睡眠を取って臨むことが重要です。

検査結果の解釈と今後の治療方針

アレルギー検査の結果は、必ず医師から詳しい説明を受けることが重要です。検査結果は単純に陽性・陰性で判断するものではなく、数値の程度や症状との関連性を総合的に評価する必要があります。たとえば、血液検査でIgE抗体が陽性であっても、実際には症状が現れない場合があります。これを偽陽性といい、特に食物アレルギーの検査では頻繁に見られます。逆に、検査が陰性でも症状がある場合は偽陰性の可能性があります。

検査結果に基づく治療方針は、症状の程度や生活への影響を考慮して決定されます。軽症の場合は、アレルゲンの回避と対症療法が中心となります。ハウスダストアレルギーであれば、掃除の徹底や寝具の管理、空気清浄機の使用などの環境整備が重要です。花粉症であれば、飛散時期の外出対策やマスクの着用、帰宅時の衣服の管理などが必要です。食物アレルギーの場合は、原因食物の除去が基本となりますが、栄養バランスを考慮した代替食品の選択も重要です。

中等症から重症の場合は、薬物療法が必要となります。抗ヒスタミン薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬、ステロイド薬などが症状に応じて処方されます。最近では、生物学的製剤という新しいタイプの薬剤も開発されており、従来の治療で効果が不十分な重症例に対して使用されています。これらの薬剤も条件を満たせば保険適用となりますが、高額な薬剤であるため、医療費助成制度の対象となる場合もあります。

最新の治療法と将来の展望

アレルギー医療の分野では、日々新しい治療法の研究開発が進んでいます。生物学的製剤は、アレルギー反応に関与する特定の分子を標的とした治療薬で、重症喘息やアトピー性皮膚炎に対して高い効果を示しています。オマリズマブ、メポリズマブ、デュピルマブなどの薬剤は、すでに保険適用となっており、従来の治療で改善しなかった患者に新たな希望をもたらしています。これらの薬剤は高額ですが、医療費助成制度により患者負担が軽減される場合があります。

個別化医療の観点から、遺伝子検査を用いたアレルギー診断も研究されています。アレルギー体質に関連する遺伝子を調べることで、発症リスクの予測や最適な治療法の選択が可能になることが期待されています。現時点では研究段階ですが、将来的には保険適用での実施も検討される可能性があります。

再生医療の分野でも、アレルギー治療への応用が研究されています。制御性T細胞を用いた細胞治療により、アレルギー反応を根本的に抑制することを目指した研究が進んでいます。また、腸内細菌叢の改善によるアレルギー予防や治療も注目されており、プロバイオティクスやプレバイオティクスを用いた治療法の開発が進んでいます。

人工知能を活用した診断支援システムも実用化に向けて開発が進んでいます。症状、検査結果、治療経過などのビッグデータを解析することで、より正確な診断と最適な治療法の選択が可能になることが期待されています。また、ウェアラブルデバイスを用いた症状モニタリングにより、アレルギー症状の変化をリアルタイムで把握し、適切なタイミングでの治療介入が可能になることも期待されています。

まとめ

アレルギー検査における保険適用と自費診療の違いは、医学的必要性の有無によって決定されます。症状があり、医師が診断や治療のために必要と判断した場合は保険適用となり、比較的安価に検査を受けることができます。一方、症状がない状態での予防的な検査や、医学的必要性が認められない検査は自費診療となり、費用は全額自己負担となります。保険適用での検査費用は、3割負担で5,000円から8,000円程度が一般的ですが、自費診療では数万円から10万円以上かかることもあります。

検査を受ける際は、まず適切な医療機関を受診し、医師に症状を詳しく説明することが重要です。検査結果は単独で判断するのではなく、症状との関連性を総合的に評価する必要があります。アレルギーが確認された場合は、アレルゲンの回避、薬物療法、免疫療法などの治療選択肢があり、多くは保険適用で治療を受けることができます。

医療技術の進歩により、アレルギーの診断と治療は大きく改善されています。生物学的製剤や舌下免疫療法など、新しい治療法も保険適用となっており、患者の選択肢は広がっています。将来的には、個別化医療や再生医療の発展により、さらに効果的な治療が可能になることが期待されています。アレルギー症状に悩んでいる方は、適切な医療機関を受診し、保険適用での検査と治療を受けることで、生活の質を大きく改善することができるでしょう。

コメント