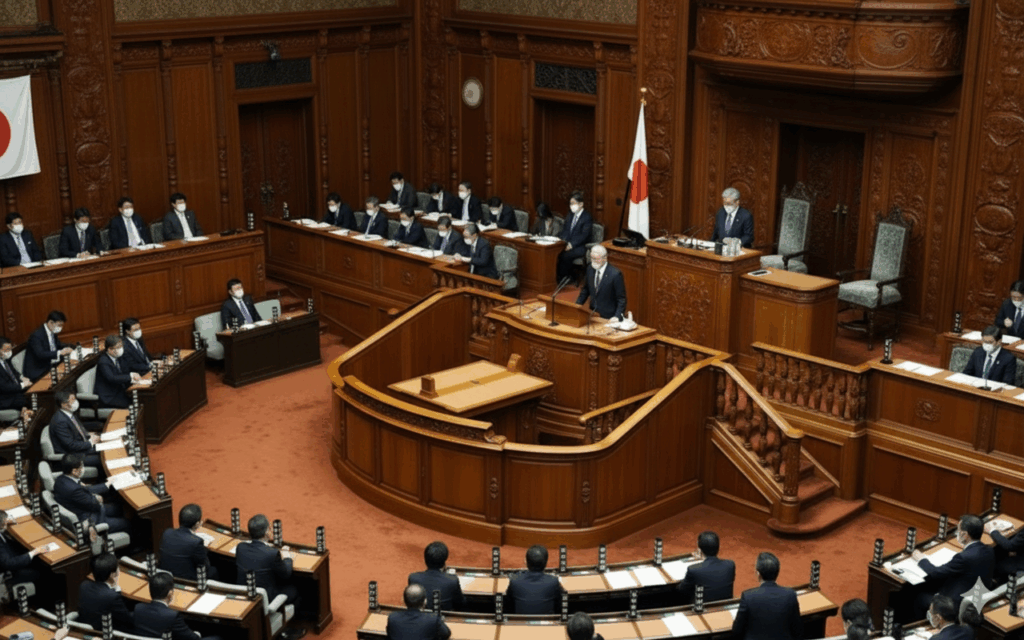

日本の政治制度において、内閣総理大臣がどのように選ばれるのかは、民主主義の根幹に関わる重要なテーマです。特に「首相指名選挙」における衆議院と参議院の役割の違いは、しばしば誤解されやすい部分でもあります。

首相指名選挙は、単なる形式的な手続きではありません。これは日本国憲法第67条に基づく、議院内閣制の核心をなす制度です。国民が直接首相を選ぶのではなく、選挙で選ばれた国会議員が、その代表として内閣総理大臣を指名します。この間接民主制の仕組みこそが、日本の統治機構の特徴といえるでしょう。

衆議院と参議院は、ともに首相指名選挙に参加しますが、その権限には明確な違いがあります。特に両院の意見が対立した場合、「衆議院の優越」という憲法上の原則が発動され、最終的には衆議院の議決が国会の議決として確定します。この仕組みは、政治的空白を防ぎ、安定した政権を迅速に樹立するために設計された、憲法の重要な安全装置なのです。

本記事では、首相指名選挙の基本的な仕組みから、衆議院と参議院の具体的な違い、そして実際の政治の場でこの制度がどのように機能してきたのかまで、包括的に解説していきます。憲法の条文だけでなく、過去の「ねじれ国会」での実例も交えながら、この制度の本質に迫ります。

首相指名選挙とは何か?基本的な仕組みと憲法上の位置づけを知りたい

首相指名選挙(正式には内閣総理大臣指名選挙)とは、日本国憲法第67条に基づき、国会が内閣総理大臣を選出する手続きのことです。この制度は、日本の議院内閣制において最も重要なプロセスの一つであり、行政権のトップを決定する憲法上の義務として位置づけられています。

憲法第67条第1項は「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と明記しています。これは二つの重要な原則を示しています。第一に、首相候補は現職の国会議員(衆議院議員または参議院議員)でなければならないという資格要件です。第二に、首相は国民の直接選挙ではなく、国会の議決によって選ばれるという選出方法です。

さらに同条第2項では「この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ」と規定されています。これは、安定した政府を迅速に樹立することが国政運営上の最優先課題であることを憲法上明記したものです。政治的空白期間を最小限に抑え、国家の意思決定機能を途切れさせないための重要な規定といえます。

首相指名選挙が実施されるタイミングは主に二つあります。最も典型的なのは、衆議院議員総選挙後に召集される特別会(特別国会)です。憲法の規定により、総選挙の日から30日以内に特別会を召集しなければならず、この召集と同時に従前の内閣は総辞職します。もう一つは、現職首相の辞任や死亡など、任期途中での交代時に臨時会等で実施される場合です。

投票方法は記名投票が採用されています。各議員は自らの氏名を記した上で、被指名者(指名したい候補者)の氏名を投票用紙に記入します。議員は一人ずつ演壇に登壇し、自らの氏名が記された木札と投票用紙をそれぞれ所定の票函に投函するという厳格な手続きを踏みます。

第一回投票で過半数を獲得する候補者が出なかった場合は、上位2名による決選投票が行われます。決選投票では、より多くの票を獲得した候補者がその議院の指名を受けることになります。この二段階システムは、複数政党が乱立する状況でも、最終的に明確な指名者を一人に絞り込むことを保証する仕組みです。

また、憲法第66条第2項では「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と定められており、シビリアン・コントロール(文民統制)の原則が貫かれています。これにより、軍事に対する民主主義的な統制が確保され、戦後日本の平和主義的価値観が制度に反映されているのです。

衆議院と参議院では首相指名選挙でどのような違いがあるのか?

首相指名選挙において、衆議院と参議院は同時並行的に、しかし独立して投票を行います。両院ともに記名投票を実施し、過半数要件や決選投票のルールも基本的には同じです。しかし、最も重要な違いは、両院の意見が対立した場合の最終的な決定権にあります。

衆議院と参議院が異なる人物を指名した場合、まず両院協議会が必ず開催されます。これは衆議院と参議院からそれぞれ10名ずつ、合計20名の協議委員で構成される調整機関です。一般的な法律案の審議では両院協議会の開催は任意ですが、首相指名においては義務的な手続きとなっている点が特徴的です。

両院協議会の目的は、両院の意見を一致させ、単一の「成案」を得ることにあります。しかし、成案を得るためのハードルは極めて高く、出席協議委員の3分の2以上の多数による議決が必要です。これは事実上、どちらかの議院の協議委員が自らの議院の議決を覆して相手方の候補に賛成することを意味するため、政治的に合意に至ることは極めて困難です。

両院協議会で意見が一致しない場合、憲法第67条第2項により衆議院の議決が国会の最終的な議決となります。これが「衆議院の優越」と呼ばれる原則です。具体的には以下の二つのケースで衆議院の議決が優先されます。

第一に、両院協議会を開いても意見が一致しないとき。第二に、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしないときです。この規定により、両院の対立が政府の不成立という最悪の事態につながることはなく、国家の意思決定が必ず下されるようになっています。

参議院も首相指名において重要な役割を担っていますが、その役割は衆議院と競争することではなく、衆議院の行き過ぎを抑制し、慎重な審議を促す「再考の府」としての機能にあります。参議院が衆議院と異なる候補者を指名する行為は、最終的に覆されるとしても、それ自体が強力な政治的メッセージとなります。新しく誕生する政権が広範な国民的合意を得ていないことを示し、その後の法案審議が困難になることを予兆させる重要な警告機能を発揮するのです。

また、憲法理論上は参議院議員が首相に指名されることも可能ですが、実際にはこれまで一度も例がありません。内閣は衆議院に対してのみ連帯して責任を負い、衆議院は内閣不信任決議権という強力な権限を持っています。このため、行政の長は衆議院の信任に基づかなければならないという議院内閣制の基本原則から、内閣総理大臣は衆議院議員から選出されることが憲法上の慣習として確立しているのです。

「衆議院の優越」とは何か?なぜ衆議院の議決が優先されるのか?

「衆議院の優越」とは、首相指名をはじめとする国政の重要事項において、衆議院と参議院の意見が対立した場合、最終的に衆議院の議決を国会の議決とする憲法上の原則です。この原則は首相指名に限らず、予算の議決、条約の承認、そして法律案の再可決においても一貫して適用されています。

衆議院の優越が認められる第一の理由は、衆議院が参議院よりも直接的に国民の意思を反映する議院であると考えられているからです。衆議院議員の任期は4年、参議院議員は6年です。さらに決定的な違いは、衆議院には「解散」があり、任期満了を待たずに総選挙を通じて国民に信を問う機会が頻繁にあることです。これにより、衆議院の構成はより新しい民意を反映したものとなり、その議決にはより高い民主的正統性が与えられるという論理が成り立ちます。

第二の理由は、議院内閣制の機能そのものに由来します。日本国憲法第69条は、法的拘束力のある内閣不信任決議権を衆議院のみに与えています。内閣を罷免する究極的な権限を持つ議院が、内閣を組織する首班の指名においても最終的な決定権を持つことは、論理的な一貫性を持ちます。これにより、「国民→衆議院→内閣総理大臣・内閣」という明確な責任の連鎖が構築され、政治的なアカウンタビリティが確保されるのです。

参議院には問責決議案を可決する権限がありますが、これは政治的意味合いのみで法的拘束力はありません。一方、衆議院の内閣不信任決議が可決されれば、内閣は10日以内に総辞職するか衆議院を解散しなければなりません。この強力な権限の違いが、首相指名における最終決定権の違いとも対応しているのです。

第三の理由として、政治的空白を防ぐという実践的な要請があります。もし両院が完全に対等であり、両院協議会でも合意に至らなかった場合、首相が選出されないという事態が生じかねません。国家の最高行政責任者が不在のまま長期間が経過すれば、内政のみならず外交・安全保障上も深刻なリスクとなります。衆議院の優越は、このような政治的行き詰まりを防ぐための憲法上の安全装置なのです。

衆議院の優越は、参議院の役割を軽視するものではありません。参議院は「良識の府」「再考の府」として、衆議院の拙速な決定を抑制し、より慎重で熟慮された政策決定を促す重要な機能を担っています。両院制(二院制)を採用する意義は、単一の議院では見過ごされかねない問題点を指摘し、多角的な視点から審議を深めることにあります。

この権力と責任の一致という原則は、民主主義の基本理念でもあります。政府を倒す力を持つ主体が、政府を創る力をも持つべきだという考え方が、衆議院の優越という制度設計に結実しているのです。

ねじれ国会で両院の指名が異なる場合、どのように首相が決まるのか?

「ねじれ国会」とは、与党が衆議院では過半数を確保しているものの、参議院では過半数を割り込んでいる状態を指します。この状況下では、衆議院と参議院がそれぞれ異なる人物を内閣総理大臣に指名する可能性があり、憲法に定められた紛争解決手続きが発動されます。

実際に両院の指名が異なった歴史的事例は、これまで3回あります。1989年の海部俊樹氏と土井たか子氏、1998年の小渕恵三氏と菅直人氏、そして2008年の麻生太郎氏と小沢一郎氏のケースです。これらはいずれも、参議院選挙での与党の敗北により生じた深刻なねじれ状況の下で発生しました。

両院の指名が異なった場合、まず両院協議会が必ず開催されます。協議会は衆議院と参議院からそれぞれ10名ずつ、合計20名の協議委員で構成されます。協議委員は通常、各議院で指名を支持した会派から選出され、それぞれの議院の立場を代弁します。

両院協議会の目的は単一の「成案」を得ることですが、成案の成立には出席協議委員の3分の2以上の賛成が必要です。2008年の麻生太郎氏指名時の両院協議会の議事録によれば、協議は実質的な交渉の場ではなく、双方が自らの正当性を主張する意見表明の場に終始しました。採決では、どちらの議院の指名案も3分の2の賛成を得られず、協議は不成立となりました。

両院協議会で意見が一致しない場合、憲法第67条第2項により、自動的に衆議院の議決が国会の議決となります。これが「衆議院の優越」の発動です。したがって、1989年、1998年、2008年のいずれのケースでも、最終的には衆議院が指名した候補者が内閣総理大臣として指名されました。

また、衆議院が指名の議決をした後、参議院が10日以内に議決をしない場合も、衆議院の議決が国会の議決となります。ただし、国会休会中の期間はこの10日間に算入されません。この規定は、参議院が意図的に議決を遅延させることで政治的空白を長引かせることを防ぐための措置です。

ねじれ国会での首相指名は、憲法のストレステストとも言えます。これらの事例が示すのは、政治的な合意形成が失敗したとき、憲法上のメカニズムが権力の真空状態を防ぐために設計通りに作動してきたという事実です。参議院での異なる指名は、最終的に覆されるとしても、新政権が広範な国民的合意を得ていないという強力な政治的メッセージとなります。

特に1989年のケースは、憲政史上初めて女性である土井たか子氏が参議院で首相に指名されたという点で歴史的意義があります。結果として土井氏が首相にはなりませんでしたが、この出来事は36年ぶりに首相指名を議題とする両院協議会が開催される契機となり、長らく眠っていた憲法の条項が試される重要な機会となりました。

ねじれ国会は決して望ましい状況ではありませんが、その中で憲法の規定が適切に機能することで、民主主義の継続性と安定性が保たれているのです。

首相指名選挙で記名投票が採用されている理由は何か?

首相指名選挙では記名投票が採用されています。これは、各議員が自らの氏名を記した上で、被指名者の氏名を投票用紙に記入して投じる方式です。議長や副議長の選挙で用いられる無記名投票とは明確に異なり、誰が誰に投票したかが公開される仕組みとなっています。

記名投票が採用されている最大の理由は、各政党が党の方針に従って投票行動を統一させる、いわゆる党議拘束を実効的なものとするためです。もし無記名投票であれば、党内からの造反が容易になり、最大多数の議席を持つ政党の党首が必ずしも指名されるとは限りません。これは政権の安定性を著しく損なう可能性があります。

記名投票により、総選挙で国民が示した政党への支持が、内閣の首班指名に直接的に結びつくことが保証されます。国民は選挙で政党や候補者に投票する際、その政党がどのような政策を掲げ、誰を首相候補としているかを判断材料にしています。記名投票は、この選挙結果と政権樹立との間の連環を確保する重要な手続き的装置なのです。

実際の投票手続きでは、議員は一人ずつ演壇に登壇し、自らの氏名が記された木札と、被指名者を記入した投票用紙をそれぞれ所定の票函に投函します。この厳格な手続きにより、選挙の公正性と透明性が担保されます。投票の公開性は、有権者である国民に対するアカウンタビリティの観点からも重要です。

記名投票には、議院内閣制の予測可能性と安定性を支えるという機能もあります。総選挙の結果から次期首相がほぼ確実に予測できることで、政治的不確実性が軽減され、経済や外交への悪影響を最小限に抑えることができます。市場や国際社会は、政治的安定性を重視します。記名投票による予測可能な首相選出プロセスは、日本の政治システムへの信頼性を高める要素となっているのです。

一方、投票用紙の記載に関するルールは厳格です。白票、被指名者の氏名が記載されていない票、国会議員以外の氏名を記載した票、決選投票において上位2名以外の氏名を記載した票などは無効として扱われます。これは投票の明確性を確保し、集計上の混乱を防ぐための措置です。

議長や副議長の選挙で無記名投票が採用されているのは、議長が特定の政党の利益ではなく議院全体の利益を代表する中立的な立場であるべきだからです。一方、首相は明確に政党政治の文脈の中で選ばれる存在であり、党の公約を実現する責任を負う政治的リーダーです。この役割の違いが、投票方式の違いにも反映されているのです。

記名投票は、民主主義における責任と透明性の原則を体現しています。議員が誰に投票したかを公開することで、有権者は次の選挙において、その議員の判断が適切だったかを評価することができます。この循環こそが、代議制民主主義の健全な機能を支える基盤なのです。

コメント