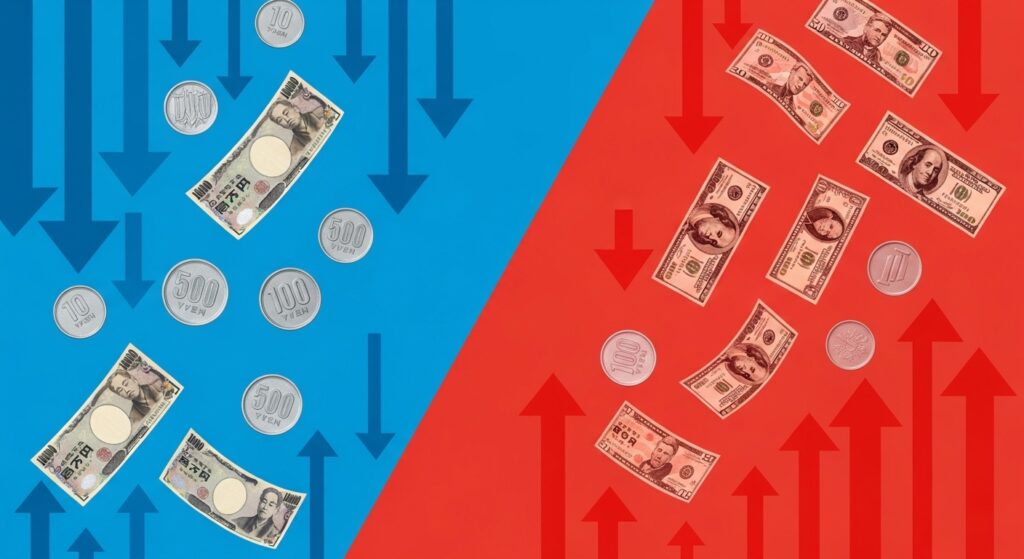

2025年の為替市場において、円安は私たちの生活や経済活動に大きな影響を及ぼし続けています。日々のニュースで「1ドル150円台」という言葉を耳にする機会が増え、スーパーマーケットでの食料品価格やガソリンスタンドでの燃料価格の上昇を肌で感じている方も多いのではないでしょうか。この円安現象の背景には、日本銀行の金融政策と米国の金融政策の違いによる日米金利差の拡大という構造的な要因が存在しています。2022年以降、米国は急速な利上げを実施してきた一方、日本は長年続けてきた超低金利政策からの脱却を慎重に進めており、この政策の違いが為替市場に大きな影響を与え続けています。本記事では、2025年における円安の原因を詳しく解説するとともに、日銀の金融政策の動向、そして円安が私たちの生活や企業活動、さらには日本経済全体にどのような影響をもたらしているのかを包括的に考察していきます。

なぜ2025年も円安が続いているのか

2025年における円安の最も大きな原因は、日米の金利差の拡大にあります。為替市場では、金利が高い通貨ほど投資家にとって魅力的であり、資金はより高い利回りを求めて移動します。米国は2022年以降、インフレーション対策として連邦準備制度理事会が大幅な利上げを実施してきました。一方、日本は長年にわたりデフレからの脱却を目指し、超低金利政策や量的・質的金融緩和を継続してきた経緯があります。

日本銀行は2024年3月にマイナス金利政策を解除し、長年続いたゼロ金利政策にも終止符を打ちました。しかしながら、それまで続いた超低金利政策の影響は根深く、米国との金利差は依然として大きな開きがあります。この結果、投資家の資金は金利の高いドルに流れやすく、円を売ってドルを買う動きが継続しています。市場には大量の円が供給されている状況が続いており、円の価値が下がりやすい環境が形成されているのです。

さらに、日本の貿易収支の悪化も円安を後押しする重要な要因となっています。近年、エネルギー価格や原材料費が世界的に高騰しており、日本の輸入コストは著しく増加しました。日本はエネルギー資源や原材料の多くを海外からの輸入に依存しているため、これらの価格上昇は貿易赤字の拡大につながります。輸入代金を支払うためには円を売ってドルを買う必要があり、この動きが為替市場において円安圧力を高めているのです。

2025年の為替相場の変動と推移

2024年には1ドル150円を超える水準まで円安が進行し、多くの国民が物価高に苦しむ状況となりました。2025年10月1日時点では1ドル148円となっていましたが、その後わずか数日で150円を突破し、10月9日には153円を下回る水準まで円安が進みました。これは約8カ月ぶりの安値を記録したことになり、市場関係者の間では政府・日銀の対応に注目が集まりました。

2025年に入ってからの為替相場は、様々な要因により大きく変動しています。1月半ば以降は、トランプ政権の関税政策への懸念から米国の景気後退観測が高まり、FRBの利下げ加速期待を通じてドル安が進行しました。この結果、一時は158円台だったドル円相場が146円台まで円高に振れる場面もあり、為替市場の変動性の高さが際立ちました。

しかしながら、10月には高市早苗氏が自民党総裁選で予想外の勝利を収めたことで、円は急落する展開となりました。高市氏の経済政策は、積極的な財政出動と金融緩和の継続を掲げており、市場では日銀の早期利上げが困難になるとの見方が広がりました。この政治的な変化を受けて、一時は152円65銭まで円安が進み、2月以降で最安値を記録しました。ユーロに対しても、ユーロ導入以来の最安値を更新するなど、円の総合的な価値低下が顕著となりました。

日本銀行の金融政策の転換点

日本銀行は2025年1月の金融政策決定会合において、政策金利を0.5%に引き上げるという重要な決定を下しました。この決定の背景には、いくつかの重要な要因が存在しています。第一に、企業の賃上げが継続していることが確認されました。春闘における賃上げ率は過去数十年で最高水準となり、企業が人材確保のために賃金を引き上げる動きが広がりました。

第二に、インフレーションが想定通りに進行していることが挙げられます。日銀は長年、2%の物価安定目標の達成を目指してきましたが、ようやくその水準に到達し、かつ一時的ではなく持続的なインフレが実現しつつあります。第三に、トランプ政権発足後も金融市場に大きな混乱がなかったことが、日銀に利上げの余地を与えました。

日銀は、経済・物価情勢が見通し通りに推移すれば、引き続き金融緩和度合いを調整し、利上げを続ける方針を明確に示しています。2025年7月末の時点では金融政策を維持する見通しでしたが、市場では年内に追加利上げが実施される確率が約70%と見込まれていました。

10月の金融政策決定会合での利上げ確率は、一時68%まで上昇していましたが、政治的な不確実性により変動する状況となっています。日銀は2025年度のインフレ見通しを、従来の2.2%から2.7%へと大幅に上方修正しており、これは物価上昇圧力が高まっていることを明確に示しています。

ただし、日銀内部では早期利上げへの機運が高まっている一方で、10月会合では急いで利上げする必要性は乏しいとの慎重な見方も存在しています。市場関係者の中には、日銀の次回利上げは2026年初めになると予想する向きもあり、利上げのタイミングについては専門家の間でも意見が分かれている状況です。

今後の金融政策と日米金利差の見通し

2025年前半から中盤にかけて、日銀は2回程度の緩やかな利上げを実施すると予想されています。具体的には、第1四半期と第3四半期にそれぞれ0.25%の利上げが行われる可能性があると、多くのエコノミストが指摘しています。一方、米国のFRBは2025年中に0.25%の利下げを2回実施すると見込まれており、日米の金融政策は逆転する形となります。

現在、日米の10年債利回り差は約2.7%となっており、具体的には米国が4.3%、日本が1.6%という水準です。2025年末にはこの金利差が約2.3%まで縮小すると予測されており、米国4.0%、日本1.7%という見通しが示されています。この金利差の縮小は、理論的には円高方向への圧力となるはずです。

ただし、日銀が大幅な利上げを実施する可能性は低いと考えられています。日銀の植田和男総裁は、企業の賃上げが継続することを確認しながら、慎重に金融政策の正常化を進める方針を明確にしています。急激な政策転換は経済に悪影響を及ぼす可能性があるため、段階的かつ慎重なアプローチが採用される見通しです。

専門家が予測するドル円相場の行方

2025年のドル円相場については、金融機関により見解が大きく分かれています。みずほリサーチ&テクノロジーズは、2025年末に1ドル140円台前半になると予想していますが、これは日本の長期金利が2%程度まで上昇することを前提としています。日銀の利上げが順調に進み、日米金利差が大幅に縮小すれば、この予測が現実のものとなる可能性があります。

一方、三井住友DSアセットマネジメントは、2025年12月時点で1ドル153円と予測しており、現状水準がほぼ維持されるとの見方を示しています。この予測の背景には、日銀の利上げペースが緩やかであり、日米金利差が十分に縮小しないという想定があります。

野村證券は当初、2025年末に140円、2026年末に135円と予想していましたが、高市政権の発足を受けて見通しを修正しました。修正後の予測は2025年末150円、2026年末140円となっており、円安方向にシフトしています。これは、高市政権の経済政策が金融緩和継続を志向しており、日銀の利上げペースが鈍化する可能性を織り込んだものです。

横浜リサーチインスティテュートは、FRBが2025年中に2回の0.25%利下げを実施すると予想しており、日米金利差の緩やかな縮小を受けて、小幅な円高・ドル安を見込んでいます。為替相場の専門家の中には、日米金利差への感応度から1ドル140円割れへの距離感を分析する向きもありますが、全体としては2025年中は円安基調が続くとの見通しが優勢となっています。

円安が物価に与える深刻な影響

円安は輸入物価の上昇を通じて、国内の物価水準を確実に押し上げます。2025年のインフレ率は2.3%に鈍化する見込みですが、これは2024年の2.5%からわずかに低下するにとどまります。エネルギー価格の基となる原油価格が上昇基調にあることに加え、ドル円レートが150円台後半まで円安が進んでいることから、インフレは再加速する可能性すら指摘されています。

実際に、2024年には1ドル150円を超える水準が長期間続き、輸入コストの増加により食料品やエネルギー価格が大幅に高騰しました。日本は多くの原材料やエネルギーを海外からの輸入に依存しているため、円安になると輸入品の価格が確実に上昇します。小麦、大豆、トウモロコシなどの穀物、石油やLNGなどのエネルギー資源、様々な工業製品の原材料など、あらゆる分野で輸入コストが増加しています。

これらのコスト増加は、最終的に消費者が購入する商品やサービスの価格に転嫁されます。パン、麺類、食用油などの食料品、ガソリン、電気・ガス料金などのエネルギー関連費用、衣料品、日用品など、幅広い品目で価格上昇が見られています。特に食料品の価格上昇は顕著であり、家計への影響が大きくなっています。

家計への負担増加と生活への影響

円安による物価上昇は、家計に大きな負担をもたらしています。第一生命経済研究所の試算によると、家計の一人あたり負担増加額は2024年に前年から3.1万円増加しました。4人家族では年間で12.3万円の負担増となり、これは決して小さくない金額です。

2025年には、この負担がさらに増加すると予測されています。2024年の水準からさらに一人あたり2.7万円、4人家族では11.0万円の負担増が見込まれており、家計への圧迫は継続する見通しです。具体的には、食料品や日用品の価格上昇により、日々の買い物での支出が確実に増加しています。特に輸入食品や輸入原料を使用した加工食品の値上げが顕著です。

また、ガソリン代や電気・ガス料金といった公共料金の負担も増加しており、家計のやりくりが厳しくなっています。賃金上昇が物価上昇に追いついていない状況では、実質的な購買力が低下します。同じ金額で購入できる商品やサービスの量が減少するため、生活水準の維持が困難になる家庭も出てきています。

企業への影響は業種により明暗が分かれる

円安が企業に与える影響は、業種によって大きく異なります。輸出企業にとっては、円安は大きなプラスの効果をもたらします。円の価値が下がると、海外から見た日本製品の価格は相対的に下がり、割安感が生まれます。これにより、輸出競争力が向上し、海外での販売が促進される効果があります。

また、輸出企業が海外で得た外貨収入を円に換算すると、円安により円ベースでの収益が大幅に増加します。例えば、1ドル100円の時に100ドルの売上は1万円でしたが、1ドル150円になると同じ100ドルの売上が1万5千円となり、円建ての収益が50%も増加する計算になります。自動車メーカーや電機メーカーなどの輸出産業の業績は好調を維持しています。

一方、原材料やエネルギーを海外から輸入している企業にとって、円安は大きなマイナス要因です。仕入価格が高くなることで製造コストが上昇し、収益を圧迫します。特に製造業では、鉄鉱石、銅、アルミニウムなどの金属資源、石油化学製品、電子部品など、様々な輸入原材料のコストが増加しています。

コスト増加を商品やサービスの価格に転嫁できれば収益への影響を抑えられますが、競争が激しい市場では価格転嫁が難しく、企業の利益率が低下する場合があります。また、価格を引き上げた場合、消費者の購買意欲が低下し、販売数量が減少するリスクもあります。中小企業は特に厳しい状況に置かれています。大企業と比べて価格交渉力が弱く、仕入コストの上昇を取引先に転嫁しにくい立場にあります。

為替介入の可能性と政府の対応

日本政府と日本銀行は、為替相場の急激な変動に対して為替介入を実施することがあります。2022年以降、3つの局面で合計約24.5兆円に及ぶ大規模な介入が実施されました。これは円安の進行を食い止めるための措置でしたが、その効果は一時的なものにとどまりました。

2025年10月時点では、円安が進行する中で、政府・日銀の為替介入ラインに注目が集まっています。高市政権下での円安許容度が焦点となっており、財務大臣の人事と連立交渉の行方が重要な要素として市場で注視されています。財務大臣が円安に対してどのようなスタンスを取るかにより、介入の可能性が変わってきます。

日本銀行の対応も重要な論点となります。日銀が金融政策で円安に対処するのか、それとも為替介入という手段を選択するのかが注目されています。介入に対する政府のスタンスも重要であり、過度な円安が国民生活や企業活動に悪影響を及ぼすと判断された場合、政府は介入に踏み切る可能性があります。

ただし、為替介入には限界もあります。介入を実施するためには外貨準備を取り崩す必要があり、過度な介入は外貨準備の減少につながります。また、市場規模の大きさを考えると、介入による効果は一時的なものにとどまる可能性もあります。野村證券は、高市政権の発足を受けてドル円見通しを円安方向に修正し、当面は政権の円安許容度を試す展開になると予想しています。

トランプ政権の関税政策が為替に及ぼす影響

2025年1月に発足したトランプ政権は、選挙公約通り保護主義的な貿易政策を推進しています。メキシコ、カナダ、中国に対して追加関税を課す大統領令に署名したほか、鉄鋼とアルミニウムの関税率を引き上げる措置も講じました。さらに、相互関税の導入準備も指示されました。

4月9日には、報復措置を取らなかった国については相互関税の適用を90日間延期し、当面は一律10%の基本関税を適用するにとどめて交渉を行うとしました。この政策は、ドル円相場に複雑な影響を及ぼしています。トランプ関税のドル円への波及経路は多岐にわたります。

第一に、米国の金融政策への影響です。関税による物価上昇がインフレを加速させる場合、FRBは利下げを先送りする可能性があります。逆に、過度な関税が景気後退を招く場合は、利下げが加速される可能性があります。第二に、日本銀行の金融政策への影響です。米国経済の動向は日本経済にも波及するため、トランプ政権の政策次第で日銀の政策判断も変わる可能性があります。

第三に、市場のリスク選好度への影響です。関税政策による不確実性が高まると、リスク回避の動きが強まり、安全資産としての円が買われる傾向があります。1月半ば以降は、想定を上回る関税が実行されたことで、過度のインフレに伴う米国の景気後退観測が高まりました。これがFRBの利下げ加速観測を通じてドル安につながったうえ、リスクオフの円買いが発生しました。

しかし、トランプ関税が円安ドル高に作用するシナリオも存在します。対米貿易黒字の削減圧力、日本の防衛予算拡大の要求、消費税を含む非関税障壁の撤廃要求など、いずれも円売り要因として為替市場に影響する可能性があります。トランプ関税相場は3月末から4月初めにヤマ場を迎え、その後も乱高下のリスクが消えていません。

円安と株式市場の関係性

円安は株式市場に対して、業種により異なる影響を与えます。輸出関連企業の株価は、円安により海外での競争力が高まり、製品価格が相対的に低下することで販売が促進されるため、上昇傾向を示します。具体的には、自動車、電機、精密機器などの製造業や、半導体関連企業などが恩恵を受けやすい業種です。

また、海外で事業を展開している企業にとっても、円安は追い風となります。海外拠点での売上や利益を円換算する際、円安により円ベースでの収益が増加するためです。このため、グローバルに展開する大手企業の株価は、円安局面で上昇しやすい傾向があります。

一方、輸入依存度の高い業種では、円安は株価の下落要因となります。食品、小売、外食、エネルギーなどの業種では、原材料や商品の輸入コストが増加し、利益が圧迫されます。これらの企業がコスト増を価格転嫁できない場合、収益性が悪化し、株価が下落する可能性があります。

2025年10月時点では、円安が進行する中で、輸出企業を中心に株価が堅調に推移する一方、内需関連企業の一部では業績への懸念から株価が軟調となるなど、二極化の傾向が見られます。個人投資家の動向も注目されています。NISA の拡充により、海外資産への投資が活発化しており、投資信託を通じた海外株式や外国債券への資金流入が続いています。

インバウンド観光は円安で大きな恩恵を受ける

円安は、日本を訪れる外国人観光客、いわゆるインバウンドにとって大きなメリットをもたらしています。2025年1月から3月期の訪日外国人数は1,053万7,329人に達し、前年同期比で23.1%増加しました。これは四半期としては初めて1,000万人を突破する記録的な数字です。

訪日客数の最多は韓国で全体の23.8%を占め、僅差で中国が22.4%と続いています。2025年通年では、訪日外国人客数は前年比108.9%の4,020万人に達すると推計されており、過去最高を更新する見込みです。円安の影響は、訪日外国人の消費額にも顕著に表れています。

2025年1月から3月期の訪日外国人旅行消費額は2兆2,720億円に達し、前年同期比で28.4%増加しました。1人当たりの消費額は22万1,285円で、前年同期から4.8%増加しています。2025年通年の消費額は10兆円に達する見通しで、日本経済にとって重要な収入源となっています。

この消費拡大の背景には、為替レートの変化があります。2019年の平均為替レートは1ドル109.0円でしたが、直近1年間は140円から160円台で推移しています。このため、訪日外国人にとって日本での買い物、食事、宿泊などが以前と比べて大幅に割安に感じられるようになりました。加えて、他国と比較して日本のインフレ率が低いことも、日本の割安感を高める要因となっています。

2025年には、インバウンド需要を後押しする大型イベントも予定されています。2025年日本国際博覧会が大阪府で開催され、世界陸上競技選手権大会が東京都で行われるほか、瀬戸内国際芸術祭が香川県と岡山県で開催されます。これらのイベントが追加的な訪日需要を生み出すと期待されています。

実質賃金の低下と国民の購買力への影響

円安は、実質賃金と国民の購買力に深刻な影響を及ぼしています。実質賃金とは、名目賃金から物価上昇分を差し引いた、実質的な購買力を示す指標です。2025年8月時点で、実質賃金は8カ月連続でマイナスとなっており、賃金の伸びが物価上昇に追いついていない状況が続いています。

2025年5月時点では、消費者物価指数が前年同月比で3.5%上昇しました。この物価上昇の主な要因は、原油や原材料などの国際商品価格の高騰と、円安の進行です。日本は多くのエネルギーや原材料を輸入に依存しているため、円安により輸入コストが上昇し、それが国内物価を押し上げています。

実質賃金が低下する背景には、企業の賃上げに対する慎重な姿勢があります。円安による企業収益の改善は、主に為替差益によるものであり、企業経営者はこれを一時的な利益と捉える傾向があります。円高に転じた場合には利益が減少するため、賃金を恒久的に引き上げることに慎重になっています。

購買力の低下は、家計の消費行動に影響を与えています。必需品である食料品やエネルギーの価格が上昇すると、その分だけ家計の可処分所得が減少し、他の消費に回せる金額が減ります。結果として、衣料品、娯楽、外食、旅行などの支出を控える傾向が強まり、個人消費が低迷する要因となっています。

実質賃金がプラスに転じる時期については、専門家の間で意見が分かれています。楽観的な見方では2025年12月から2026年1月頃にプラスに転じる可能性があるとされていますが、遅ければ2026年度に入ってからになる可能性も指摘されています。これは当初の予想よりも遅れており、家計の厳しい状況が長期化することが懸念されています。

円安収束に必要な条件とは

円安が収束するためには、主に3つの条件が整う必要があります。第一に、米国の金融政策の転換です。FRBが利下げを実施し、米国の金利が低下することで、日米金利差が縮小します。現在、FRBは2025年中に2回程度の利下げを実施すると予想されており、これが実現すれば円安圧力は和らぐ見込みです。

第二に、日本の金融政策の正常化です。日本銀行が継続的に利上げを実施し、日本の金利水準が上昇することで、日米金利差がさらに縮小します。ただし、日銀は経済・物価情勢を慎重に見極めながら利上げを進める方針であるため、急激な金利引き上げは期待できません。

第三に、日本の貿易収支の改善です。輸出が増加し、輸入が減少することで貿易黒字が拡大すれば、円の需要が高まります。しかし、エネルギーや原材料の輸入依存度が高い日本において、短期間で貿易収支を大幅に改善することは容易ではありません。

これら3つの条件が同時に満たされることは難しく、2025年中に円安が完全に収束する可能性は低いと考えられています。ただし、日米金利差の縮小が進めば、円安のペースは緩やかになり、徐々に円高方向に向かう可能性はあります。

個人や企業ができる円安対策

個人や企業が円安に対応するための対策も重要です。家計レベルでは、外貨建て資産への投資を検討することが一つの選択肢です。外貨預金、外国株式、外国債券などに分散投資することで、円安による目減りを防ぐことができます。ただし、為替リスクは常に存在するため、過度な集中投資は避け、適切な分散を心がける必要があります。

企業にとっては、為替ヘッジの活用が重要です。先物取引やオプション取引を利用して、将来の為替レートを固定することで、為替変動のリスクを軽減できます。特に輸入企業にとっては、円安による仕入コストの上昇を予測し、事前にヘッジを行うことが収益の安定化につながります。

また、調達先の多様化も有効な対策です。特定の国や地域からの輸入に依存している場合、為替変動の影響を大きく受けます。複数の国や地域から調達することで、リスクを分散できます。さらに、国内生産への回帰や、コスト削減の取り組みも検討に値します。

今後の展望と私たちがすべきこと

2025年における円安は、日米金利差の拡大を主因として発生しています。日本銀行は金融政策の正常化を進めており、2025年中に数回の利上げを実施する見通しですが、急激な政策転換は避けられる見込みです。一方、米国のFRBは利下げ局面に入っており、日米金利差は徐々に縮小する方向にあります。

ドル円相場は、2025年中は概ね150円前後で推移する見通しが多いものの、金融機関により見解が分かれています。140円台前半まで円高が進むとの予想もあれば、150円台が維持されるとの見方もあり、不確実性が高い状況です。トランプ政権の関税政策は、ドル円相場に複雑な影響を及ぼしており、両方向のリスクが存在します。

円安は、物価上昇を通じて家計に大きな負担をもたらしています。2025年も一人あたり2.7万円の負担増が見込まれており、家計のやりくりは引き続き厳しい状況が続きます。実質賃金は8カ月連続でマイナスとなっており、国民の購買力が低下しています。企業への影響は業種により異なり、輸出企業は円安のメリットを享受できる一方、輸入企業はコスト増に直面しています。

一方、インバウンド観光は円安により大きな恩恵を受けており、2025年の訪日外国人は4,020万人、消費額は10兆円に達する見通しで、観光業界をはじめ幅広い業種が潤っています。個人や企業は、外貨建て資産への分散投資、為替ヘッジの活用、調達先の多様化など、様々な対策を講じることで、円安のリスクに備える必要があります。

今後の為替相場は、日米の金融政策、トランプ政権の貿易政策、地政学リスク、世界経済の動向など、多くの要因に左右されます。これらの動向を注視しながら、適切な対応を取ることが重要です。長期的には、日本経済の持続的な成長と国民生活の向上のためには、適正な為替水準の実現、生産性の向上、継続的な賃上げ、イノベーションの推進など、総合的な取り組みが求められます。

コメント