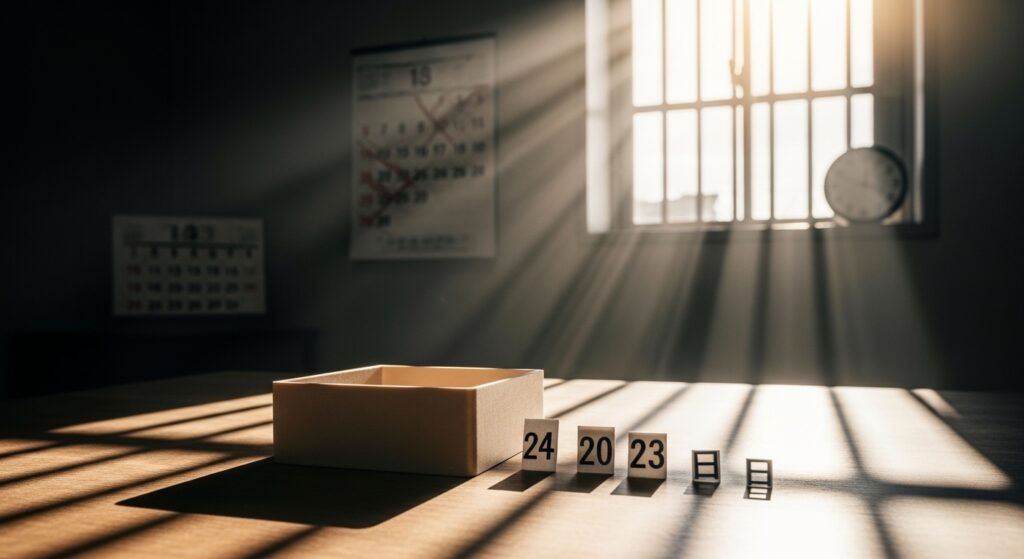

刑事事件の弁護活動において、「弁当切り」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。弁当切りとは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまった被告人に対して、弁護側が控訴などの法的手続きを通じて裁判を意図的に引き延ばし、執行猶予期間が満了するまで時間を稼ぐという弁護戦略のことを指します。この戦略の目的は、執行猶予期間が終了した後に判決が確定することで、前の執行猶予が取り消されず、新しい罪に対する刑罰のみを受けるようにすることにあります。刑事弁護の実務では重要な概念である一方、法律の仕組みを利用した時間稼ぎという側面もあり、倫理的な議論を呼んできました。さらに、2022年に成立した刑法改正により、2025年6月1日からは弁当切りの戦略が事実上使えなくなることが決まっており、刑事司法制度における大きな転換点となっています。本記事では、弁当切りという用語の意味や背景、関連する執行猶予制度の詳細、そして法改正による影響について、刑事弁護の専門的な視点から詳しく解説していきます。

- 弁当切りの基本的な意味と刑事弁護における位置づけ

- 関連用語の理解:弁当と弁当持ちの意味

- 弁当切りの具体的な仕組みと法的根拠

- 執行猶予制度の基本的な理解

- 再度の執行猶予とダブルの概念

- 執行猶予の取消しに関する法的規定

- 2025年の刑法改正による弁当切りへの決定的な影響

- 法改正のその他の重要なポイントと制度改善

- 実刑との違いと判断基準

- 全部執行猶予と一部執行猶予の制度

- 弁当切りの倫理的評価と実務的課題

- 弁護士の役割と弁当切り後の展望

- 被告人にとっての意味と人生への影響

- 更生と社会復帰の重要性

- 刑事司法制度における弁当切りの位置づけ

- 執行猶予取消の具体的なケースと統計

- 執行猶予中の生活での具体的な注意点

- 執行猶予と前科の関係および社会的影響

- 執行猶予取消を回避する法的方法

- 執行猶予制度の社会的意義と今後の展望

弁当切りの基本的な意味と刑事弁護における位置づけ

弁当切りという用語は、刑事弁護の分野で使用される専門用語であり、正式な法律用語ではなく、刑務所関係者や刑事事件に携わる実務家の間で使われる隠語・俗語です。この言葉の背景には、日本の刑事司法制度における執行猶予制度の仕組みと、その仕組みを巧みに利用した弁護戦略があります。

執行猶予中の被告人が再び犯罪を犯してしまった場合、通常であれば前の執行猶予が取り消され、前の刑と新しい刑の両方を服役しなければなりません。しかし、弁当切りという戦略を用いることで、前の執行猶予の取消しを免れ、新しい罪についての刑罰のみを受けることが可能になる場合があるのです。

具体的には、執行猶予期間の残りがわずかになった時点で逮捕・起訴された場合、弁護人は控訴や上告などの手続きを利用して判決の確定時期を遅らせます。そうすることで、執行猶予期間が満了した後に判決が確定するようにし、前の執行猶予の取消しを免れるという仕組みです。この戦略は、刑法第26条に規定される執行猶予の必要的取消しの要件である「執行猶予期間中に判決が確定した場合」という点を利用したものでした。

刑事弁護における弁護士の役割は、被告人の権利を守り、不当に重い刑罰を科されることを防ぐことにあります。弁当切りの戦略は、この役割を果たすための一つの手段として位置づけられてきました。ただし、訴訟手続きを本来の目的とは異なる形で利用し、判決の確定を意図的に遅らせるという性質から、倫理的な議論も多く存在していました。

関連用語の理解:弁当と弁当持ちの意味

弁当切りという用語を深く理解するためには、まず刑事事件の世界で使われる「弁当」という言葉の意味を知る必要があります。刑事事件の実務において、執行猶予のことを俗に「弁当」と呼び、執行猶予中の人のことを「弁当持ち」と呼んでいます。

なぜ執行猶予を弁当と呼ぶのでしょうか。これは非常に興味深い比喩表現です。弁当を持ち歩いている間は食べずに持っているだけですが、いざというときに食べてしまうと無くなってしまうという特性があります。つまり、執行猶予も同様に、執行猶予期間中は刑務所に行かずに済んでいますが、その期間中に罪を犯すと執行猶予が取り消され、実刑として刑務所に入らなければならなくなるという状況を、弁当の比喩で表現しているのです。

執行猶予中の人を「弁当持ち」と呼ぶのは、文字通り「弁当」すなわち執行猶予を持っている人という意味です。弁当持ちの人が新たな犯罪を犯すと、その弁当、つまり執行猶予が取り消され、前の刑と新しい刑の両方を服役しなければならなくなります。このような状況を避けるために考案されたのが、弁当切りという戦略だったのです。

「弁当切り」という言葉の「切り」の部分は、執行猶予期間が満了することで、前の執行猶予との関係を「切る」という意味を含んでいます。執行猶予期間が満了してから判決が確定すれば、前の執行猶予とは法的に切り離され、取消しの対象にならないということを表現した言葉なのです。

刑事事件の実務では、このような俗語や隠語が多く使われており、それぞれに独特の歴史と背景があります。これらの言葉を理解することは、刑事司法制度の実態をより深く知ることにつながります。

弁当切りの具体的な仕組みと法的根拠

弁当切りの戦略は、執行猶予の取消制度の仕組みを巧みに利用したものです。その法的根拠は、刑法第26条に規定される執行猶予の必要的取消しについての規定にあります。

刑法第26条によれば、執行猶予期間中に新たに罪を犯し、その罪について拘禁刑、つまり懲役刑や禁錮刑に処せられ、その判決が執行猶予期間中に確定した場合、前の執行猶予は必ず取り消されることになっています。この規定において最も重要なのは、「執行猶予期間中に判決が確定した場合」という要件です。

逆に言えば、執行猶予期間が満了してから判決が確定すれば、前の執行猶予は取り消されないということになります。弁当切りの戦略は、まさにこの仕組みを利用しています。執行猶予期間の残りがわずか、例えば1か月程度になった時点で逮捕・起訴された場合、弁護人は控訴や上告などの手続きを利用して、判決の確定時期を意図的に遅らせます。

日本の刑事訴訟手続きでは、第一審の判決が出された後、被告人または検察官は控訴することができます。控訴審の判決に対しても、さらに上告することが可能です。通常、第一審から控訴審、上告審と進むにつれて、判決の確定までには相当の時間がかかります。この時間的猶予を利用して、執行猶予期間が満了するまで判決の確定を遅らせるのが、弁当切りの核心的な手法です。

具体的な例を挙げて説明しましょう。ある被告人が2021年1月1日に懲役1年、執行猶予3年の判決を受けたとします。執行猶予期間は2024年1月1日まで続きます。この被告人が2023年11月1日に新たな犯罪で逮捕され、2023年12月1日に起訴されたとします。通常であれば、2024年2月頃には第一審の判決が出る可能性があります。

もし2024年1月1日より前に判決が確定すれば、前の執行猶予は取り消されてしまいます。しかし、弁護人が控訴を申し立て、さらに上告を申し立てることで、判決の確定を2024年1月1日以降に遅らせることができれば、前の執行猶予は取り消されず、新しい罪についての刑罰のみを受けることになります。

この結果、被告人は新しい罪についての刑罰のみを受けることになり、前の執行猶予で言い渡されていた刑を追加で服役する必要がなくなります。例えば、前の刑が懲役1年、新しい刑が懲役1年6か月だった場合、執行猶予が取り消されれば合計2年6か月服役しなければなりませんが、弁当切りが成功すれば1年6か月の服役で済むことになるのです。

執行猶予制度の基本的な理解

弁当切りを深く理解するためには、執行猶予制度そのものについて詳しく知る必要があります。執行猶予とは、刑法第25条以下に規定されている制度で、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その間に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度です。

執行猶予の最も重要な特徴は、執行猶予期間中に新たに刑事事件を引き起こしたりせず、平穏な社会生活を送っていれば、刑罰の執行どころか、言い渡された刑罰そのものが消滅するという点にあります。これは、犯罪者の更生と社会復帰を促進するための重要な制度として位置づけられており、日本の刑事司法制度における根幹的な考え方を反映しています。

執行猶予が認められる条件は、初度の執行猶予と再度の執行猶予で大きく異なります。初度の執行猶予の場合、対象となるのは「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」または「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」であり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を言い渡すときに執行猶予が認められる可能性があります。

執行猶予期間は、1年以上5年以下の範囲で設定されます。実務上の執行猶予期間の相場としては、もともとの刑期より長くなり、おおむね2倍程度になることが多いとされています。例えば、懲役1年の判決であれば、執行猶予2年から3年程度が付されることが一般的です。懲役2年の場合は執行猶予3年から4年程度、懲役3年の場合は執行猶予4年から5年程度というのが実務的な傾向です。

執行猶予には、単純執行猶予と保護観察付き執行猶予の2種類があります。単純執行猶予は、特別な監督なしに執行猶予期間を過ごすもので、通常の社会生活を送ることができます。一方、保護観察付き執行猶予は、執行猶予期間中に保護観察所の監督下に置かれ、定期的な面談や生活状況の報告が求められる制度です。

保護観察がつけられるのは、執行猶予中の生活を特に注意深く見守りたい場合です。薬物犯罪や性犯罪など、再犯のリスクが高いと判断される犯罪の場合、保護観察が付されることが多くなっています。保護観察を受ける者は、保護観察官や保護司との定期的な面談を通じて、生活状況の報告や更生に向けた指導を受けることになります。

再度の執行猶予とダブルの概念

執行猶予に関連する重要な概念として、再度の執行猶予、実務では俗に「ダブル」と呼ばれる制度があります。これは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合でも、一定の条件を満たせば、再度執行猶予が認められる制度です。

再度の執行猶予が認められる条件は、初度の執行猶予よりも厳しくなっています。具体的には、言い渡される刑の範囲が2年以下の拘禁刑と狭められているだけでなく、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」のみ執行猶予が付されます。この「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という要件は、非常に厳格に解釈されており、被害者との示談が成立している、被告人が深く反省している、再犯防止のための環境が整っているなど、複数の有利な事情が必要とされます。

従来の法律では、再度の執行猶予は1年以下の拘禁刑の場合のみ認められていました。しかし、2022年に成立した刑法改正により、2025年6月1日からは2年以下の拘禁刑まで拡大されることになりました。これは、更生の機会をより広く提供しようという立法政策の転換を示しています。

また、保護観察付きの執行猶予を受けている場合、従来はその期間中に罪を犯すと再度の執行猶予が認められませんでした。保護観察という特別な監督を受けているにもかかわらず再び罪を犯したということは、特に悪質であると評価されていたためです。しかし、2025年6月の法改正により、保護観察付き執行猶予中であっても、一定の条件を満たせば再度の執行猶予が認められるようになりました。

再度の執行猶予が認められた場合、前の執行猶予は取り消されますが、新しい刑についても執行猶予が付くため、すぐに刑務所に入る必要はありません。ただし、再度の執行猶予には必ず保護観察が付されることになっており、より厳格な監督下で執行猶予期間を過ごすことになります。

執行猶予の取消しに関する法的規定

執行猶予の取消しには、必要的取消しと裁量的取消しの2種類があります。この区別は、弁当切りの戦略を理解する上で極めて重要です。

必要的取消しは、刑法第26条に規定されており、執行猶予期間中に新たに罪を犯し、拘禁刑に処せられ、その判決が確定した場合に、裁判所の裁量の余地なく必ず執行猶予が取り消されるというものです。「必要的」という言葉が示すとおり、裁判所は執行猶予を取り消さなければならず、取り消すかどうかの判断の余地はありません。この場合、前の刑と新しい刑の両方を服役しなければなりません。

一方、裁量的取消しは、刑法第26条の2に規定されており、執行猶予期間中に一定の事由があった場合に、裁判所の裁量により執行猶予が取り消されることがあるというものです。裁量的取消しの事由としては、保護観察の遵守事項違反、執行猶予期間中に罰金刑に処せられた場合、執行猶予期間中に他の罪について有罪判決が確定した場合などがあります。

裁量的取消しの場合、裁判所は事案の内容や被告人の状況を総合的に判断して、執行猶予を取り消すかどうかを決定します。軽微な違反であれば取り消されないこともありますし、悪質な場合は取り消されることもあります。実務上、保護観察の遵守事項違反が繰り返された場合や、罰金刑であっても悪質な犯罪の場合は、執行猶予が取り消される可能性が高くなります。

弁当切りの戦略は、この必要的取消しの要件である「執行猶予期間中に判決が確定した場合」という点を利用したものでした。必要的取消しは裁判所の裁量の余地がないため、この要件を満たさなければ確実に取消しを免れることができるという点が、弁護戦略として注目された理由です。

2025年の刑法改正による弁当切りへの決定的な影響

2022年6月17日に刑法が改正され、これが令和4年法律第67号として公布されました。そして、2025年6月1日から施行されることが決定しています。この法改正は、執行猶予制度に大きな変更をもたらし、弁当切り戦略にも決定的な影響を与えることになります。

最も重要な変更点は、執行猶予の取消時期に関する基準の変更です。従来の法律では、執行猶予期間が満了してから新しい事件の判決が確定した場合、前の執行猶予は取り消されませんでした。判決の確定時期が執行猶予期間の満了後であれば、もはや「執行猶予期間中に判決が確定した」という要件を満たさないため、必要的取消しの対象にならなかったのです。

しかし、改正法では、執行猶予期間中に起訴された場合、その後執行猶予期間が満了しても、判決が確定すれば前の執行猶予が取り消されることになりました。つまり、従来は「判決の確定時期」が基準だったのが、改正後は「起訴時期」が基準になるのです。

この変更により、弁当切りの戦略は事実上使えなくなります。なぜなら、執行猶予期間中に起訴されてしまえば、その後いくら控訴や上告で時間を稼いで判決の確定を遅らせても、執行猶予は取り消されてしまうからです。弁護士が控訴や上告を申し立てて時間を稼ぐという戦略は、もはや意味を持たなくなるのです。

この法改正は、弁当切りのような訴訟遅延戦術を防止し、より適切な刑事司法の運用を目指すものと位置づけられています。控訴や上告は、誤った判決を是正するための制度であり、単に時間を稼ぐために利用すべきではないという考え方が、立法政策として明確にされたと言えるでしょう。

法改正の背景には、弁当切りのような戦略が刑事司法制度の本来の趣旨を歪めているという批判がありました。控訴審や上告審は、第一審の判決に誤りがないかを審査するための制度です。しかし、弁当切りの戦略では、判決の内容の是非ではなく、単に時間を稼ぐことを目的として控訴や上告が利用されていました。これは、訴訟制度の濫用であるという指摘があったのです。

法改正のその他の重要なポイントと制度改善

2025年6月施行の刑法改正には、執行猶予の取消時期の変更以外にも、いくつかの重要な変更点があります。これらの変更は、全体として刑事司法制度をより適切なものにしようという意図を持っています。

第一の重要な変更点は、再度の執行猶予の要件緩和です。従来は1年以下の拘禁刑の場合のみ再度の執行猶予が認められていましたが、改正後は2年以下の拘禁刑まで拡大されます。これは、弁当切りのような時間稼ぎの戦略を封じる一方で、真に更生の意志のある者にはより広く機会を与えるという、バランスの取れた政策判断を示しています。

従来の制度では、執行猶予期間中に再び罪を犯し、懲役1年6か月の判決が見込まれる場合、再度の執行猶予は認められませんでした。そのため、被告人は前の刑と新しい刑の両方を服役しなければならず、更生の機会が十分に与えられないという問題がありました。改正後は、このような場合でも、情状に特に酌量すべきものがあれば再度の執行猶予が認められる可能性があり、より柔軟な対応が可能になります。

第二の変更点は、保護観察付き執行猶予を受けた者の再度の執行猶予に関するものです。従来は、保護観察付き執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、再度の執行猶予は一切認められませんでした。しかし、改正法では、一定の条件を満たせば、保護観察付き執行猶予を受けていた者にも再度の執行猶予が認められる可能性が開かれました。

この変更も、犯罪者の更生を重視する政策判断を反映しています。保護観察付き執行猶予中に再び罪を犯したからといって、一律に実刑とするのではなく、個別の事情を考慮して更生の機会を与えるべき場合もあるという考え方です。

第三の重要な変更点は、拘禁刑の創設です。従来の日本の刑法では、自由刑として懲役刑と禁錮刑の2種類がありました。懲役刑は刑務作業が義務付けられており、禁錮刑は刑務作業が義務付けられていないという違いがありました。しかし、実務上、禁錮刑を受けた者の多くも希望して刑務作業に従事しており、懲役刑と禁錮刑の区別の実質的意味が薄れていました。

改正法では、懲役刑と禁錮刑を一本化し、新たに「拘禁刑」という刑罰が創設されました。拘禁刑では、受刑者一人ひとりの状況に応じて、刑務作業や更生プログラムへの参加などを柔軟に組み合わせることができるようになります。これにより、より効果的な更生が可能になると期待されています。

実刑との違いと判断基準

執行猶予と対比される概念として、実刑があります。実刑とは、執行猶予がつかずに実際に刑務所に行って服役しなければならないことを指します。執行猶予と実刑の違いを理解することは、刑事事件における判決の重みを理解する上で重要です。

執行猶予判決を受けた場合、被告人はすぐに刑務所に入る必要はなく、社会生活を続けることができます。執行猶予期間中に問題を起こさなければ、刑罰そのものが消滅し、刑務所に入る必要もなくなります。家族との関係を維持し、仕事を続け、普通の生活を送りながら更生に取り組むことができるのです。

一方、実刑判決を受けた場合、判決確定後すぐに刑務所に収容され、言い渡された刑期を服役しなければなりません。社会生活を続けることはできず、家族や友人との面会は制限され、仕事も失うことになります。刑務所内では、刑務作業や更生プログラムへの参加など、施設内処遇を受けることになります。

執行猶予と実刑のどちらが言い渡されるかは、様々な要素を総合的に考慮して裁判所が判断します。主な考慮要素としては、犯罪の内容や悪質性、被告人の反省の程度、前科の有無、被害者との示談の成立状況、被告人の生活環境や更生の見込み、社会への影響などがあります。

例えば、初犯で犯罪の内容が比較的軽微であり、被告人が深く反省し、被害者との示談も成立している場合は、執行猶予が認められる可能性が高くなります。一方、前科があり、犯罪が悪質で、被害者への影響が大きく、反省の態度が見られない場合は、実刑となる可能性が高くなります。

実務上、窃盗罪、詐欺罪、傷害罪などの比較的一般的な犯罪の場合、初犯であれば執行猶予が認められることが多いですが、2回目以降の犯罪や、被害額が大きい場合、被害者に重大な傷害を負わせた場合などは、実刑となる可能性が高まります。

全部執行猶予と一部執行猶予の制度

執行猶予には、全部執行猶予と一部執行猶予の2つの種類があります。この区別は、2016年6月に施行された改正刑法によって導入された比較的新しい制度です。

全部執行猶予は、従来から存在する一般的な執行猶予の形態で、言い渡された刑の全部について執行を猶予するものです。例えば、懲役2年、執行猶予3年という判決の場合、3年間問題を起こさなければ、懲役2年の刑罰そのものが消滅し、刑務所に入る必要はなくなります。被告人は判決後すぐに社会に戻り、通常の生活を送ることができます。

一方、一部執行猶予は、2016年6月に施行された改正刑法によって新たに設けられた制度です。この制度では、言い渡された刑の一部についてのみ執行を猶予します。例えば、懲役3年、うち1年について執行猶予2年という判決の場合、まず2年間は刑務所で服役し、その後釈放されて2年間の執行猶予期間を過ごすことになります。

一部執行猶予制度は、特に薬物犯罪や常習的な犯罪者の更生を目的として導入されました。薬物依存症や常習的な犯罪者の場合、全部執行猶予では更生が困難な場合があります。一定期間刑務所で専門的な処遇を受けた後、社会に戻って継続的な支援を受けるという、施設内処遇と社会内処遇を組み合わせたアプローチの方が、より効果的な更生を図ることができると考えられています。

一部執行猶予の場合、刑務所での服役期間中に、薬物依存症の治療プログラムや職業訓練などを受けることができます。その後、釈放されて執行猶予期間に入ると、保護観察が必ず付されることになっており、保護観察官や保護司の支援を受けながら社会生活を送ることになります。この期間中も、必要に応じて医療機関での治療や、自助グループへの参加などが求められます。

一部執行猶予制度の導入により、刑事司法制度はより柔軟で効果的なものになったと評価されています。ただし、一部執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、残りの執行猶予が取り消され、取り消された刑期と新しい刑期を合わせて服役しなければならないという点は、全部執行猶予と同様です。

弁当切りの倫理的評価と実務的課題

弁当切りという戦略は、法律の仕組みを利用した合法的な弁護戦略ではありましたが、その倫理的な評価については様々な議論がありました。この議論は、弁護士の職業倫理や刑事司法制度のあり方に関する重要な問題を提起しています。

弁護士の立場からは、弁当切りは依頼人の利益を最大限守るための正当な弁護活動の一つとして位置づけられます。刑事弁護の基本的な役割は、被告人の権利を守り、不当に重い刑罰を科されることを防ぐことにあります。前の刑と新しい刑を合わせて服役するのと、新しい刑のみを服役するのとでは、被告人の人生に大きな違いがあります。弁当切りの戦略により、被告人の服役期間を短縮できるのであれば、それは弁護士として当然行うべき弁護活動だという考え方です。

さらに、弁当切りの戦略は、法律の仕組みを利用したものであり、違法な行為ではありません。控訴や上告は被告人の正当な権利であり、それを行使することは何ら問題がないはずです。法律の仕組みに問題があるのであれば、それは立法によって解決すべき問題であり、弁護士が利用可能な法的手段を使うことを批判するのは適切ではないという主張もありました。

しかし、一方で、弁当切りの戦略に対する批判も存在していました。この戦略は、控訴や上告という訴訟手続きを本来の目的とは異なる形で利用し、判決の確定を意図的に遅らせるものです。控訴や上告は、誤った判決を是正するための制度であり、単に時間を稼ぐために利用すべきではないという考え方です。

訴訟制度の濫用という観点からの批判もありました。弁当切りの戦略では、判決の内容の当否ではなく、時間稼ぎという目的のために控訴や上告が利用されます。これは、司法資源の無駄遣いであり、他の事件の審理にも影響を与える可能性があります。控訴審や上告審の裁判官や検察官の時間と労力が、実質的な意味のない訴訟手続きに費やされることになるのです。

また、刑事司法制度の信頼性という観点からの批判もありました。執行猶予期間中に再び罪を犯した者が、法律の抜け穴を利用して前の刑を免れるという事態は、一般市民の法的感覚に反する可能性があります。刑事司法制度に対する信頼が損なわれるという懸念があったのです。

実務的には、弁当切りの戦略が成功するかどうかは、様々な要因に左右されました。執行猶予期間の残り期間が短ければ短いほど、戦略が成功する可能性は高くなります。逆に、残り期間が長ければ、いくら控訴や上告を申し立てても、期間満了前に判決が確定してしまう可能性があります。

また、事件の複雑さも重要な要因でした。単純な事件の場合、控訴審や上告審でも迅速に審理が進み、判決が早く確定する可能性があります。一方、複雑な事件や法律的な争点が多い事件の場合、審理に時間がかかり、弁当切りの戦略が成功しやすくなります。

弁護士の役割と弁当切り後の展望

刑事弁護において、弁護士は被告人の権利を守り、適切な弁護を行う責任があります。弁当切りの戦略は、2025年5月までの期間においては、この責任を果たすための一つの選択肢として位置づけられてきました。

弁護士が弁当切りの戦略を検討する場合、依頼人の状況を総合的に判断する必要がありました。執行猶予期間の残り期間、新しい事件の内容、前の事件との関連性、被告人の反省の程度、更生の見込み、家族の状況、経済的状況など、様々な要素を考慮しなければなりません。

また、弁当切りの戦略を採用する場合でも、単に時間を稼ぐだけでなく、その期間を利用して被告人の更生に向けた取り組みを進めることが重要でした。被害者との誠実な示談交渉、更生プログラムへの参加、生活環境の改善、就労支援など、実質的な弁護活動を併せて行うことで、より効果的な弁護が可能になると考えられていました。

2025年6月の法改正後は、弁当切りの戦略が使えなくなることから、弁護士はより実質的な弁護活動に注力することが求められます。これは、刑事弁護の質的向上につながる可能性があります。時間稼ぎという消極的な戦略ではなく、被告人の真の更生を支援し、裁判所に対して説得力のある弁論を行うという、本来の弁護活動の重要性が増すでしょう。

具体的には、被害者との示談交渉により一層力を入れること、被告人の反省と更生への取り組みを具体的に示すこと、再度の執行猶予の獲得に向けて「情状に特に酌量すべきもの」を積極的に主張すること、生活環境の改善や就労支援など実質的なサポートを提供することなどが重要になります。

また、起訴前の段階での弁護活動の重要性も増すでしょう。法改正後は、起訴されてしまえば執行猶予期間中である限り前の執行猶予が取り消されることになるため、不起訴処分を獲得することの重要性がさらに高まります。早期に被害者と示談し、検察官に対して不起訴処分を求める弁護活動が、これまで以上に重要になると考えられます。

被告人にとっての意味と人生への影響

弁当切りの戦略は、被告人にとって非常に大きな意味を持っていました。前の執行猶予が取り消されるかどうかによって、服役期間が大きく変わり、それが被告人の人生に重大な影響を与えるからです。

具体的な例を挙げて説明しましょう。前の事件で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていた人が、執行猶予期間中に再び罪を犯し、懲役1年の判決を受けたとします。この場合、前の執行猶予が取り消されると、1年プラス1年で合計懲役2年を服役しなければなりません。しかし、弁当切りの戦略が成功して前の執行猶予が取り消されなければ、新しい罪についての懲役1年のみを服役すればよいことになります。

この1年という差は、被告人の人生に極めて大きな影響を与えます。服役期間が1年短ければ、それだけ早く社会復帰でき、仕事や家族との関係を維持しやすくなります。特に、家族を持つ被告人の場合、服役期間が長期化すると、配偶者や子どもとの関係が断絶し、家庭が崩壊する可能性があります。経済的にも、服役期間が長ければ長いほど、収入が途絶える期間が長くなり、釈放後の生活再建が困難になります。

また、刑務所での生活は、被告人の心身に大きな影響を与えます。長期間の服役は、社会復帰を困難にする要因となることがあります。刑務所内での人間関係や、社会から隔離された生活は、時として被告人の犯罪性を高めてしまう「刑務所の悪影響」という問題も指摘されています。

しかし、重要なのは、弁当切りの戦略に頼ることは、根本的な問題解決にはならないということです。弁当切りが成功して服役期間を短縮できたとしても、被告人が真に更生しなければ、再び犯罪を犯す可能性があります。重要なのは、再び犯罪を犯さないよう、真摯に更生に取り組むことです。

執行猶予を受けた時点で、それは社会からの最後の機会であると認識すべきです。執行猶予期間中に再び罪を犯すということは、その機会を無駄にしたことを意味します。弁当切りの戦略は、あくまで緊急避難的な手段であり、被告人が本当に目指すべきは、二度と犯罪を犯さない生活を築くことなのです。

更生と社会復帰の重要性

執行猶予制度の本来の目的は、犯罪者の更生と社会復帰を促進することにあります。刑務所に収容するよりも、社会の中で生活しながら更生を図る方が、より効果的な場合があるという考え方に基づいています。

執行猶予を受けた人は、この機会を最大限に活用し、真摯に更生に取り組む必要があります。具体的な更生への取り組みとしては、まず仕事に就いて安定した収入を得ることが重要です。定職を持ち、規則正しい生活を送ることは、再犯防止の基盤となります。多くの犯罪は、経済的困窮や生活の不安定さと関連しているため、安定した就労は極めて重要です。

次に、家族や地域社会との関係を修復し、強化することも重要です。家族の支援は、更生において大きな力となります。家族との良好な関係は、被告人に帰属意識と責任感を与え、再犯を防ぐ重要な要因となります。また、地域社会との関係も重要です。孤立した生活は再犯のリスクを高めるため、地域社会の一員として適切な人間関係を築くことが求められます。

さらに、必要に応じてカウンセリングや更生プログラムに参加することも有効です。薬物依存症やアルコール依存症がある場合は、専門的な治療を受けることが不可欠です。また、認知行動療法など、犯罪につながる思考パターンや行動パターンを改善するためのプログラムも有効です。

保護観察付き執行猶予の場合は、保護観察官や保護司の支援を受けながら、計画的に更生に取り組むことができます。定期的な面談や報告を通じて、自分の生活を見つめ直し、問題点を改善していく機会が得られます。保護観察官や保護司は、単に監督するだけでなく、就労支援や生活相談など、様々な形で被告人の更生を支援します。

執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまうことは、この更生の機会を無駄にすることになります。弁当切りのような戦略で一時的に刑罰を免れることができても、根本的な問題が解決されていなければ、再び犯罪を繰り返す可能性があります。統計によれば、執行猶予を受けた者のうち約12パーセントが執行猶予を取り消されているというデータがあります。

真の更生とは、法律の抜け穴を利用することではなく、自分の行為を深く反省し、二度と犯罪を犯さない決意を持ち、それを日々の生活で実行することです。被害者に対する真摯な謝罪と償い、自分の行為が社会に与えた影響についての理解、そして新しい生き方を築く努力が求められます。

刑事司法制度における弁当切りの位置づけ

弁当切りという戦略は、日本の刑事司法制度の中で、ある種の矛盾を浮き彫りにしてきました。一方では犯罪者の更生を重視し、執行猶予という寛大な制度を設けながら、他方ではその制度の仕組みを利用した訴訟遅延戦術が可能になっていたのです。

この矛盾は、刑事司法制度が常に完璧ではなく、時代とともに改善していく必要があることを示しています。執行猶予制度は、犯罪者の更生を促進するという崇高な目的を持っていますが、その仕組みには意図しない抜け穴が存在していました。弁当切りという戦略は、その抜け穴を利用したものだったのです。

2025年6月の法改正は、この矛盾を解消し、より適切な刑事司法の運用を目指すものと言えます。起訴時期を基準とすることで、訴訟遅延戦術を防止しつつ、一方で再度の執行猶予の要件を緩和することで、真に更生の意志のある者には機会を与えるという、バランスの取れた制度設計がなされています。

この改正は、厳罰化と更生支援のバランスを取ろうとする立法政策の表れでもあります。訴訟遅延戦術のような制度の濫用は防止する一方で、真摯に更生に取り組む者にはより広く機会を提供するという方向性です。これは、刑事司法が単に犯罪者を処罰するだけでなく、社会復帰を支援し、再犯を防止するという重要な役割を持っていることの認識を示しています。

法律の抜け穴を利用した戦術が問題視されれば、それを防ぐための改正が行われ、一方で更生を促進するための制度改善も同時に進められる。これは、刑事司法制度が常に進化し、改善されていくことを示しています。社会の変化、犯罪の動向、更生に関する知見の蓄積などに応じて、法律は継続的に見直されていく必要があるのです。

執行猶予取消の具体的なケースと統計

執行猶予が取り消されるケースは、実際の刑事事件の中で様々な形で発生しています。具体的な事例を知ることで、執行猶予の重みと弁当切りという戦略の背景をより深く理解することができます。

まず、万引き事件での取消のケースがあります。執行猶予期間中に万引きを犯してしまった場合でも、すべてのケースで執行猶予が取り消されるわけではありません。万引きの動機が一時的な出来心であり、被害額が少額で、被害者と示談が成立している場合は、不起訴処分や罰金刑となり、執行猶予は取り消されない可能性があります。

しかし、万引きが転売目的であったり、高額商品を対象としていたり、同様の行為を繰り返していたりする場合は、習慣性が認められ、起訴されて拘禁刑となる可能性が高くなります。このような場合、前の執行猶予が取り消され、前の刑と新しい刑を合算して服役することになります。

合算刑の実例としては、次のようなケースが考えられます。懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていた人が、執行猶予期間中に新たに罪を犯し、懲役1年6か月の判決を受けたとします。この場合、前の執行猶予が取り消されると、1年プラス1年6か月で合計2年6か月の懲役刑を服役しなければなりません。服役期間が1年以上も異なることになり、この差は被告人の人生に大きな影響を与えます。

一方、適切な弁護活動により、執行猶予の取消しを免れた成功例もあります。あるプール施設で被害者の臀部を触ったという事案で、加害者には類似の前科が複数あり、執行猶予期間中でした。通常であれば起訴されて実刑となる可能性が高い状況でしたが、事件発生直後から弁護士が迅速に対応し、早期に被害者に謝罪し、十分な賠償を行い、宥恕条項付きの示談を成立させることで、不起訴処分を獲得できたという事例があります。このようなケースでは、前の執行猶予は取り消されずに済みます。

統計的なデータも重要です。2020年の犯罪白書によれば、全部執行猶予を受けた者のうち、約12パーセント、正確には11.9パーセントが執行猶予を取り消されたというデータがあります。この数字は、執行猶予を受けた者の約8人に1人が執行猶予期間中に問題を起こし、取り消されているということを示しています。

この統計は、執行猶予中に再犯を犯すことの重大さを示すとともに、執行猶予期間を無事に終えることの難しさも示しています。執行猶予を受けた者は、この統計を重く受け止め、二度と犯罪を犯さないよう真摯に生活する必要があります。

執行猶予中の生活での具体的な注意点

執行猶予期間中の生活には、いくつかの重要な注意点があります。執行猶予中の人が特に気をつけるべきことを理解することは、取消を防ぐために不可欠です。

第一の注意点は、当然のことながら、新たな犯罪を絶対に犯さないことです。これは最も重要な点です。執行猶予期間中に新たな犯罪で有罪判決を受け、特に拘禁刑が科されると、前の執行猶予が取り消される可能性が非常に高くなります。どんなに軽微に見える犯罪でも、起訴されて拘禁刑となれば、必要的取消の対象となります。

第二に、交通事故には特に注意が必要です。意図的でなくても、交通事故で人を負傷させてしまうと、過失運転致傷罪などに問われる可能性があります。過失による犯罪であっても、被害の程度が重ければ拘禁刑が科される可能性があり、執行猶予が取り消されることがあります。執行猶予期間中の人の中には、この期間は自動車の運転を控えるという慎重な選択をする人もいます。

第三に、保護観察が付いている場合は、保護観察の遵守事項を厳格に守る必要があります。保護観察官や保護司との面談を怠らないこと、生活状況を正直に報告すること、転居や旅行の際は事前に許可を得ること、定められた仕事に就くこと、特定の場所への出入りを避けることなど、様々な遵守事項が定められています。これらの遵守事項に違反すると、裁量的取消の対象となる可能性があります。

第四に、パスポートの申請時には、執行猶予中であることを正直に申告する必要があります。パスポート申請書には、刑罰等関係の欄があり、執行猶予中である場合はそれを記載しなければなりません。虚偽の申告をすると、旅券法違反となる可能性があり、新たな犯罪として執行猶予取消の原因となってしまいます。

一方で、執行猶予期間中でも、通常の生活は大きく制限されません。結婚、離婚、引っ越し、就職、国内旅行などは自由に行うことができます。仕事に就いて安定した生活を送ることは、むしろ更生のために強く推奨されます。規則正しい生活と安定した収入は、再犯防止の基盤となります。

海外旅行についても、法律上は可能です。ただし、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの国では、犯罪歴のある人の入国に厳しい制限があるため、実際には入国が困難な場合があります。ビザ申請時に犯罪歴の申告が求められ、執行猶予中であることを申告すると、ビザが発給されない可能性が高くなります。

また、執行猶予期間中でも、一部の職業の資格や免許には制限がかかる場合があります。弁護士、医師、公認会計士、警備員、建設業の許可など、一定の職業については、執行猶予中は資格の取得や業務の遂行に制限がかかることがあります。これらの職業を目指す場合は、執行猶予期間が満了するまで待つ必要があります。

執行猶予と前科の関係および社会的影響

執行猶予判決と前科の関係について、多くの人が誤解していることがあります。執行猶予判決を受けた場合でも、前科はつきます。この点は非常に重要です。

執行猶予は、有罪判決を受けたことに変わりはなく、刑の執行が猶予されているだけです。したがって、裁判で有罪判決を受けた時点で、前科として記録されることになります。「執行猶予がついたから前科にならない」という理解は誤りです。

前科の記録は、検察庁と、本籍地のある市区町村の犯罪人名簿に記録されます。この記録は、基本的には生涯消えることはありません。ただし、執行猶予期間が満了すれば、「刑の言渡し」についての法的効力は失われます。これは、刑法第27条に規定されており、法律上、その刑罰を受けなかったことと同じ状態になることを意味します。

しかし、前科の経歴自体は検察の記録に残り続けます。つまり、執行猶予期間が満了しても、前科が完全に消えるわけではないということです。この点は、多くの人が誤解しやすい部分であり、正確な理解が必要です。

前科があることの実生活への影響は、場面によって異なります。一般企業への就職の場合、履歴書の賞罰欄には前科を記載する義務があります。しかし、企業側が犯罪人名簿を直接確認することは通常できません。そのため、実務上は、申告しなければ企業側が前科の存在を知ることは困難です。ただし、虚偽の記載をした場合、後に発覚すると経歴詐称として解雇理由となる可能性があります。

一方、公務員や特定の職業への就職を希望する場合は、前科の有無が大きな影響を与える可能性があります。国家公務員法や地方公務員法には、禁錮以上の刑に処せられた者は公務員になれないという欠格事由があります。執行猶予期間中は、この欠格事由に該当するため、公務員になることはできません。執行猶予期間が満了すれば、この欠格事由からは解放されますが、採用試験の際に前科の有無を申告する必要がある場合があります。

また、弁護士、医師、看護師、教員、警備員など、特定の職業には、犯罪歴による欠格事由や業務制限が定められています。これらの職業への就職を希望する場合、前科があることが大きな障害となる可能性があります。特に、犯罪の内容がその職業の性質と関連している場合、資格の取得や業務の遂行が困難になることがあります。

海外旅行の際も、入国審査で犯罪歴の申告を求められる国があります。特にアメリカでは、ESTA申請時に犯罪歴の有無を申告する必要があり、虚偽の申告をすると、入国を拒否されたり、今後の入国が困難になったりする可能性があります。カナダやオーストラリアなども、犯罪歴のある人の入国に厳しい制限を設けています。

執行猶予取消を回避する法的方法

執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合でも、執行猶予の取消を回避できる可能性がゼロではありません。いくつかの法的な選択肢があります。

第一の方法は、新しい事件について不起訴処分を獲得することです。起訴されなければ、有罪判決を受けることもなく、執行猶予が取り消されることもありません。不起訴処分を得るためには、被害者がいる事件の場合、早期に示談を成立させることが極めて重要です。

示談交渉では、被害者に対して誠実に謝罪し、十分な賠償を行うことが必要です。また、示談書には宥恕条項、すなわち被告人を許し、処罰を望まない旨の条項を含めることが重要です。検察官は、被害者の処罰意思を重要な判断要素としているため、宥恕条項付きの示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。

特に、執行猶予期間中であることを検察官に説明し、起訴されれば前の執行猶予も取り消され、被告人の人生に重大な影響があることを訴えることも有効な場合があります。ただし、犯罪の内容が悪質であったり、被害が重大であったりする場合は、示談が成立しても起訴される可能性があります。

第二の方法は、略式命令により罰金刑を受け、裁量的取消の回避を目指すことです。罰金刑であれば、必要的取消の対象にはなりません。刑法第26条の必要的取消は、拘禁刑に処せられた場合にのみ適用されるため、罰金刑であれば自動的に取り消されることはないのです。

ただし、執行猶予期間中に罰金以上の刑に処せられた場合、裁判所の裁量により執行猶予が取り消されることがあります。これが裁量的取消です。しかし、裁量的取消は必ず行われるわけではなく、事案の内容や被告人の状況によっては、取り消されない場合もあります。軽微な違反であれば取り消されない可能性があります。

第三の方法は、再度の執行猶予、いわゆるダブルを獲得することです。再度の執行猶予が認められる条件は厳しいですが、言い渡される刑が2年以下の拘禁刑であり、かつ情状に特に酌量すべきものがある場合は、再度の執行猶予が認められる可能性があります。

再度の執行猶予を獲得するためには、被害者との示談の成立、被告人の深い反省、更生に向けた具体的な取り組み、家族や社会の支援体制の存在など、様々な有利な事情を主張する必要があります。再度の執行猶予が認められれば、前の執行猶予は取り消されますが、新しい刑についても執行猶予が付くため、すぐに刑務所に入る必要はありません。

いずれの方法も、早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが極めて重要です。事件発生後、早い段階で対応を開始することで、より良い結果を得られる可能性が高まります。執行猶予期間中に事件を起こしてしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談することが推奨されます。

執行猶予制度の社会的意義と今後の展望

執行猶予制度は、刑事司法制度において極めて重要な役割を果たしています。この制度の社会的意義を理解することは、弁当切りという戦略の背景を理解する上でも重要です。

執行猶予制度の最大の意義は、犯罪者の社会復帰を促進することにあります。初犯や軽微な犯罪の場合、直ちに刑務所に収容するよりも、社会の中で生活しながら更生の機会を与える方が、長期的には本人にとっても社会にとっても利益になる場合が多いのです。

刑務所に収容されると、仕事を失い、家族や地域社会との関係が断絶し、社会復帰が困難になる傾向があります。特に、初めて犯罪を犯した人や、軽微な犯罪を犯した人の場合、刑務所での生活が逆に犯罪性を高めてしまう「刑務所の悪影響」という問題も指摘されています。刑務所内で他の受刑者から犯罪の手口を学んだり、社会から長期間隔離されることで社会適応能力が低下したりする可能性があるのです。

執行猶予制度を利用することで、被告人は社会生活を継続しながら、自分の行為を反省し、更生に向けた取り組みを行うことができます。仕事を続け、家族との関係を維持し、地域社会の一員として生活することで、より効果的な更生が期待できるのです。これは、単に被告人個人のためだけでなく、社会全体の治安維持にも貢献します。

また、執行猶予制度は、刑事司法制度の経済的効率性にも寄与しています。刑務所の収容には多額の費用がかかります。施設の建設費用、維持管理費用、刑務官の人件費、受刑者の食費や医療費など、一人の受刑者を収容するために年間数百万円の費用がかかると言われています。執行猶予により収容の必要がなくなれば、その分の費用を削減でき、限られた財政資源をより有効に活用できます。

さらに、執行猶予制度は、犯罪に対する抑止効果も持っています。執行猶予期間中の人は、再び犯罪を犯せば前の刑も含めて服役しなければならないという強いプレッシャーの下で生活しています。この心理的プレッシャーは、再犯を抑止する効果があると考えられています。執行猶予という「最後の機会」を与えられたことで、真剣に更生に取り組む動機づけとなるのです。

2025年6月の法改正後は、弁当切りのような時間稼ぎの戦略が使えなくなる一方で、再度の執行猶予の要件が緩和されるなど、真に更生を目指す者により広く機会を提供する方向性が示されています。これは、刑事司法制度が単に犯罪者を処罰するだけでなく、社会復帰を支援し、再犯を防止するという重要な役割を持っていることの認識を示しています。今後は、法律の抜け穴を利用した戦術ではなく、真摯な更生への取り組みと、それを支援する実質的な弁護活動が重要になります。執行猶予制度の本来の目的である犯罪者の更生と社会復帰の実現に向けて、被告人、弁護士、そして社会全体の取り組みが求められています。

コメント