2025年10月から、75歳以上の後期高齢者で医療費の窓口負担が2割の方は、これまで適用されていた「配慮措置」が終了し、月額最大3,000円程度の負担増となります。対象となるのは、住民税課税所得が28万円以上145万円未満で、かつ年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円以上、複数世帯で320万円以上の方です。この記事では、2025年の医療費窓口負担増の詳細な条件、対象者の判定基準、そして家計への具体的な影響について徹底解説します。

2025年は「団塊の世代」が全員75歳以上となる歴史的な転換点であり、後期高齢者医療制度にとって大きな変革の年となります。窓口負担の配慮措置終了に加え、保険料賦課限度額の80万円への引き上げ、さらには従来の健康保険証の廃止とマイナ保険証・資格確認書への移行など、複数の重要な変更が同時に実施されます。ご自身やご家族が対象となるかどうかを正確に把握し、2025年秋以降の家計管理に備えることが重要です。

2025年問題とは何か:後期高齢者医療制度が直面する構造的な転換点

2025年は日本の社会保障制度、とりわけ医療保険制度にとって、かつてない規模の構造的圧力が顕在化する歴史的な年となります。いわゆる「2025年問題」とは、戦後の第一次ベビーブーム(1947年から1949年)に生まれた「団塊の世代」が、全員75歳以上の「後期高齢者」に到達するタイミングを指しています。

後期高齢者の人口は約2,180万人に達し、国民の約5人に1人が75歳以上という超高齢社会構造が完成することになります。この人口構造の変化は医療費の歳出構造に劇的な影響を与えます。75歳以上の高齢者の1人当たり医療費は、75歳未満の現役世代と比較して約4倍から5倍に達することが統計的に明らかになっており、この層の人口が急増することは医療保険財政の持続可能性を根底から揺るがす要因となっています。

これを支える現役世代(生産年齢人口)は減少の一途をたどっており、「少数の若者が多数の高齢者を支える」という騎馬戦型の構造から、「1人が1人を支える」肩車型の構造へと急速に移行しつつあります。このような背景の下、2025年度には後期高齢者医療制度に関する複数の重要な改正が予定されており、政府が掲げる「全世代型社会保障」への転換、すなわち「年齢に関係なく、能力に応じて負担を分かち合う」という理念に基づき、高齢者世代内部においても支払い能力のある層には応分の負担を求める動きが加速しています。

後期高齢者医療制度の仕組みと2022年に導入された「2割負担」の経緯

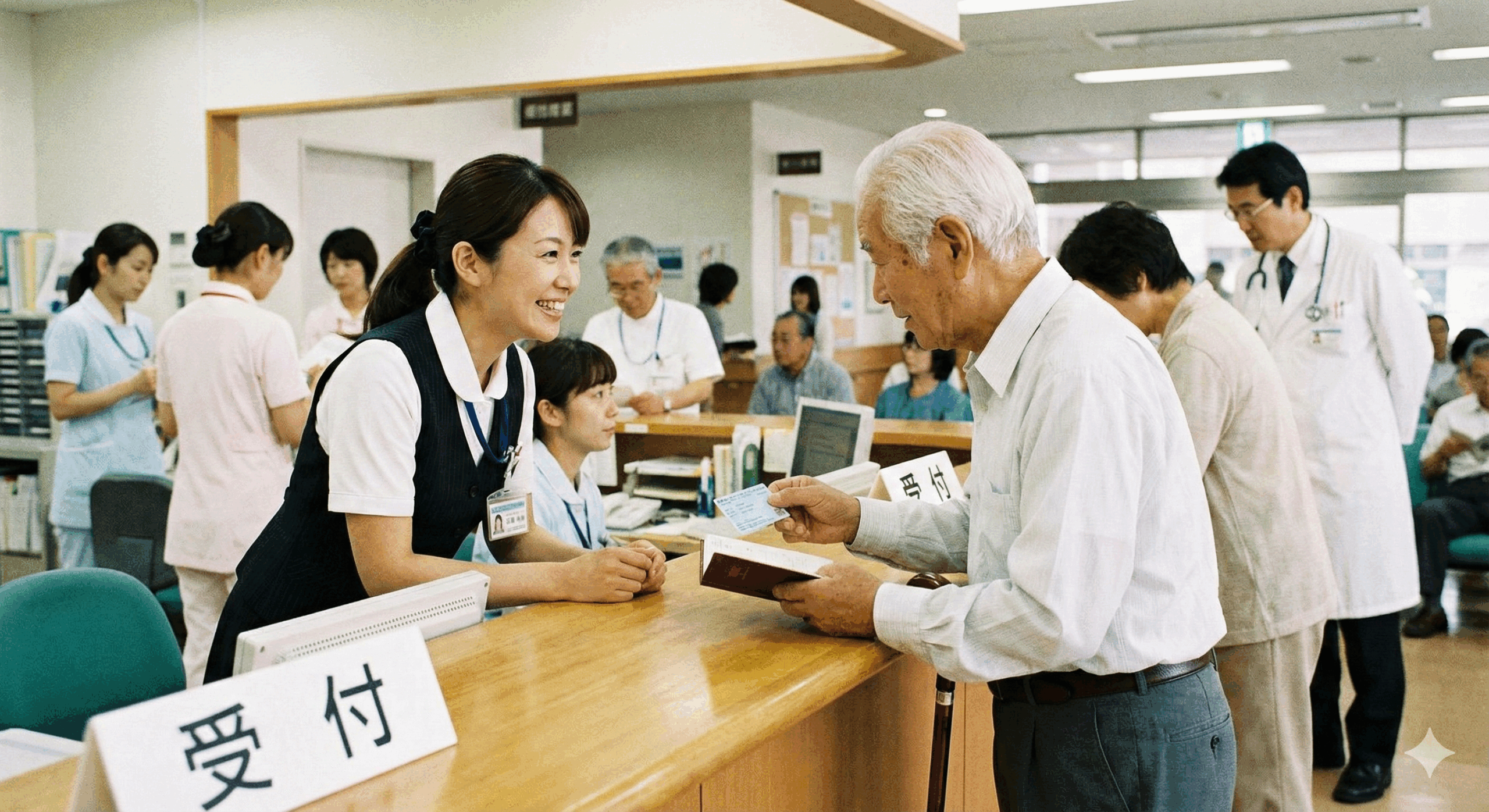

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)は、75歳以上の高齢者および65歳以上で一定の障害を持つ人を対象とした独立した医療保険制度です。この制度の最大の特徴は、加入者である高齢者が支払う保険料だけでは医療費のごく一部しか賄えないという点にあります。

制度の財源構成について詳しく見ていきましょう。公費(税金)が約5割を占め、これは国、都道府県、市町村が負担しています。現役世代からの支援金が約4割で、これは若年層が加入する健康保険組合や国民健康保険からの拠出金によって賄われています。そして高齢者の保険料は約1割にとどまっています。このように制度運営の基盤は現役世代からの支援に大きく依存しており、現役世代の保険料負担が限界に近づいていること、および多くの健康保険組合が赤字に転落している現状を踏まえ、高齢者自身による負担割合の見直しが不可避の政策課題となってきました。

制度発足当初、後期高齢者の医療機関窓口での自己負担割合は、現役並みの所得がある人(3割負担)を除き、原則「1割」とされていました。しかし、世代間の公平性を確保し、現役世代の負担上昇を抑制するため、2022年(令和4年)10月1日より、一定以上の所得がある人を対象に新たに「2割負担」の区分が導入されました。この「一定以上所得者(2割負担)」の新設は医療制度改革の中でも極めて大きな変更であり、対象となるのは後期高齢者全体の約20%に相当する層です。これによって後期高齢者の負担区分は「1割」「2割」「3割」の3層構造となりました。

医療費窓口負担2割の対象者を判定する年収・所得の条件

ご自身やご家族が2割負担の対象となるかどうかを判定するには、複雑な基準を理解する必要があります。判定は「世帯単位」と「個人単位」の組み合わせで行われ、大きく分けて2段階のプロセスがあります。

第一段階:住民税課税所得による判定

最初の判定基準は「住民税課税所得」です。これは年収そのものではなく、年収から公的年金等控除、給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除などの各種控除を差し引いた後の金額を指します。

世帯内の後期高齢者被保険者のうち、誰か一人でも住民税課税所得が28万円以上の人がいるかどうかを確認することが第一のステップです。世帯内の被保険者全員が28万円未満であれば、その世帯は「1割負担」となります。一人でも28万円以上の人がいれば、次の「年収判定」に進むことになります。なお、課税所得が145万円以上の場合は「現役並み所得者」として「3割負担」に区分されます。

第二段階:年金収入とその他の合計所得金額による判定

課税所得が28万円以上かつ145万円未満の場合、次に「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額で判定を行います。この基準額は世帯内の後期高齢者の人数によって異なるため、注意が必要です。

単身世帯(被保険者が一人の場合)の条件について説明します。世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が本人一人の場合、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が200万円以上であれば2割負担となります。ここでいう「年金収入」とは、公的年金等の源泉徴収票に記載されている支払金額(額面)のことであり、遺族年金や障害年金などの非課税年金は含まれません。「その他の合計所得金額」とは、給与所得、事業所得、不動産所得、株式等の譲渡所得などの合計額(経費や控除後の金額)を指します。例えば、公的年金収入が190万円で他に収入がなければ1割負担ですが、年金収入が210万円あれば2割負担となります。

複数世帯(被保険者が二人以上の場合)の条件について説明します。夫婦ともに75歳以上など、世帯内に被保険者が二人以上いる場合は、被保険者全員の収入を合算して判定します。被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が320万円以上であれば2割負担となります。例えば、夫(76歳)の年金収入が240万円、妻(76歳)の年金収入が100万円の場合、合計で340万円となり基準の320万円を超えるため、夫婦ともに2割負担となります。一方で、夫の年金が200万円、妻の年金が100万円なら合計300万円となり、基準を下回るため夫婦ともに1割負担となります。

確定申告と所得区分の関係における注意点

判定において特に注意が必要なのは、「その他の合計所得金額」に含まれる要素です。株式の配当や譲渡益について、確定申告を行った場合は所得に含まれますが、源泉徴収ありの特定口座で申告不要制度を選択した場合は所得に含まれません。

したがって、ボーダーライン上の所得層においては、医療費控除などを受けるためにあえて確定申告をした結果、所得が合算されて「2割負担」に区分変更され、結果として医療費の窓口負担や介護保険料が跳ね上がり、トータルの支出が増えてしまうという逆転現象が発生するリスクがあります。これは「申告貧乏」と呼ばれる現象であり、確定申告を行う前に、医療費控除の還付金と窓口負担増・保険料増のどちらが大きいか、慎重にシミュレーションすることが重要です。

2025年10月に終了する「配慮措置」とは:負担増の仕組みを徹底解説

2025年の医療費窓口負担増を語る上で最も重要なトピックが、「配慮措置(激変緩和措置)」の終了です。この措置は2022年10月に2割負担が導入された際、急激な負担増を緩和するために3年間の期間限定で設けられたものです。

配慮措置の具体的な内容

配慮措置の内容は、「外来診療において、1割負担から2割負担になったことによる負担増加額を、1ヶ月あたり最大3,000円に抑える」というものです。具体的には、医療機関の窓口や後日の高額療養費の払い戻しを通じて調整されます。

例えば、1ヶ月の総医療費が50,000円だった場合を考えてみましょう。本来の1割負担なら5,000円、本来の2割負担なら10,000円となり、差額(負担増)は5,000円です。この場合、負担増が3,000円を超えているため配慮措置が適用され、患者の実質負担額は「元の1割負担額(5,000円)+上限増加額(3,000円)」=8,000円となります。本来支払うべき10,000円との差額2,000円は払い戻されるか、窓口での支払いが免除される仕組みです。この措置により、どんなに医療費がかかっても、1割負担の時と比べて月額3,000円以上の負担増は発生しない状態が維持されてきました。

2025年9月30日をもって配慮措置は完全終了

この配慮措置は、2025年(令和7年)9月30日の診療分をもって完全に終了します。2025年10月1日以降の診療分からは、本来の「2割負担」がそのまま適用されることになります。これは、これまで抑制されていた負担が一気に顕在化することを意味しています。

配慮措置終了後の負担増シミュレーション:具体的な金額を解説

配慮措置の終了が具体的に家計にどのような影響を与えるのか、いくつかのケースで詳細に分析します。

定期的な通院があり医療費が中程度かかる場合を想定します。持病(高血圧、糖尿病など)の管理で毎月通院し投薬を受けており、総医療費が月額60,000円のケースです。1割負担時代は6,000円でした。配慮措置期間中(2025年9月まで)は、1割負担額(6,000円)+3,000円=9,000円となっていました。しかし2025年10月以降は、総医療費60,000円×20%=12,000円となります。配慮措置終了により月額3,000円の負担増となり、年間では36,000円の増額です。1割負担時代と比較すると負担は倍増することになります。

医療費が高額になる場合(検査や高価な薬剤を使用)を想定します。精密検査や高額な薬を使用し、総医療費が月額100,000円かかったケースです。1割負担時代は10,000円でした。配慮措置期間中(2025年9月まで)は、1割負担額(10,000円)+3,000円=13,000円でした。2025年10月以降は、総医療費100,000円×20%=20,000円となりますが、2割負担者(一般II)の外来負担上限額は月額18,000円であるため、実際の支払いは18,000円となります。配慮措置期間中の13,000円から一気に5,000円の負担増となります。

医療費が少額の場合も確認しておきましょう。風邪などで単発受診し、総医療費が20,000円のケースです。1割負担時代は2,000円、本来の2割負担は4,000円で、差額は2,000円です。差額が3,000円以内のため、配慮措置期間中も4,000円を支払っていました。10月以降も4,000円のままであり、この層には配慮措置終了の影響はありません。

結論として、影響を最も強く受けるのは、毎月の医療費の自己負担額が1割換算で3,000円以上(総医療費30,000円以上)かかっている層です。この層においては、月額最大数千円単位の支出増が確定的となります。

高額療養費制度によるセーフティネット:負担上限額の仕組み

2割負担への移行と配慮措置の終了に伴う不安に対し、重要な役割を果たすのが「高額療養費制度」です。これは1ヶ月の医療費自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度であり、2割負担者(区分:一般II)には専用の上限額が設定されています。

外来(個人単位)の上限額は月額18,000円

2割負担の人の場合、通院(外来)のみであれば個人の1ヶ月の負担上限額は月額18,000円です。どんなに高額な外来治療を受けても、窓口負担(または後日の払い戻し調整後)は月額18,000円で頭打ちとなります。これは1割負担(一般I)の上限額と同額であり、非常に高額な治療を受ける場合には1割負担の人も2割負担の人も最終的な負担額は同じ18,000円になるという特徴があります。

外来年間合算の上限は年額144,000円

長期療養者を保護するため、年間(8月から翌年7月まで)の外来自己負担額の合計には年額144,000円という上限が設けられています。月ごとの上限(18,000円)には届かない月があっても、年間を通じて負担が積み重なった場合、この上限を超えた分が払い戻されます。

世帯合算(入院+外来)の上限は月額57,600円

入院を含める場合、または同じ世帯の他の被保険者の医療費と合算する場合、上限額は月額57,600円となります。さらに、過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目からは「多数回該当」として上限額が44,400円に引き下げられます。

2025年10月以降の制度設計において、重病などで医療費が極めて高額になる層は高額療養費制度によって強力に守られています。一方で、毎月数千円から1万数千円程度の医療費を支払う「中間的な医療需要層」が配慮措置終了の直撃を受け、最も負担感を感じる構造になっているといえます。

2025年度の保険料改定:賦課限度額80万円への引き上げ

窓口での支払い増加に加え、2025年は毎月支払う保険料自体も上昇します。これは2024年度から段階的に実施されている改定の最終フェーズにあたります。

後期高齢者医療保険料には年間支払額の上限(賦課限度額)が設定されていますが、この額は2023年度まで66万円でした。2024年度に73万円へ引き上げられ、2025年度(令和7年度)には80万円へとさらなる引き上げが実施されます。わずか2年間で14万円(約21%)もの上限引き上げが行われることになります。

この限度額引き上げの影響を受けるのは主に所得が高い層です。年金収入やその他の所得が多く、計算上の保険料が上限に達してしまう人々にとって、これまでは上限によって免除されていた部分が、上限引き上げによって新たに請求されることになります。政府の試算によれば、この保険料増額は全世代型社会保障の構築に向けた現役世代の負担軽減策の一環と位置付けられています。出産育児一時金の増額財源の一部を後期高齢者保険料で賄うという新たな仕組みも導入されており、高齢者世代内部での再分配が強化されています。

保険証廃止とマイナ保険証への移行:2025年の実務的な変更点

2025年は制度の中身だけでなく、医療を受けるための「手続き」も大きく変わります。

従来の被保険者証の廃止スケジュール

政府の方針により、現行の紙(またはプラスチック)の健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が終了しました。しかし、これは即座に手元の保険証が使えなくなることを意味しません。経過措置として、2024年12月1日時点で発行済みの有効な保険証は、その券面に記載されている有効期限までは使用可能です。多くの自治体では後期高齢者医療被保険者証の有効期限を毎年7月31日に設定しているため、現在手元にある保険証は原則として2025年7月31日まで使用可能です。

2025年8月以降の受診方法:マイナ保険証と資格確認書

2025年8月1日の年次更新以降、従来の保険証はもう送られてきません。代わりに以下の2つのパターンのいずれかで受診することになります。

マイナ保険証(マイナンバーカード)を利用する場合について説明します。マイナンバーカードを取得し、保険証としての利用登録を済ませている人は、医療機関のカードリーダーで受診できます。マイナ保険証には限度額適用認定証の事前申請が不要になるというメリットがあります。高額な入院などをする際、マイナ保険証を利用して情報提供に同意すれば、自動的に自己負担限度額までの支払いで済みます。これは「限度額適用認定証」の廃止に伴う重要な代替手段となっています。

マイナ保険証を持たない場合について説明します。マイナンバーカードを持っていない、または保険証利用登録をしていない人には、申請不要で職権により「資格確認書」という新しい証書が郵送されます。この資格確認書を医療機関の窓口で提示すれば、これまでの保険証と全く同じように受診できます。有効期限(最長5年など)も設定され、負担割合も記載されます。重要なポイントとして、マイナ保険証がないと医療を受けられないわけではないという点を強調しておきます。資格確認書というセーフティネットが用意されているため、マイナンバーカードを持っていなくても従来どおりの医療サービスを受けることが可能です。

将来の展望:3割負担拡大の議論と今後の動向

2025年の改革はゴールではありません。政府内ではさらなる医療費抑制策として、現在「現役並み所得者」に限定されている3割負担の対象範囲を拡大する議論や、2割負担の対象者をさらに広げる(所得基準を引き下げる)議論がすでに始まっています。経済界からは、年齢による区分ではなく能力に応じた負担(応能負担)を徹底すべきとの提言があり、将来的には「原則2割」という時代が到来する可能性も否定できません。2025年の配慮措置終了は、こうした負担増の常態化への入り口と捉えることができます。

2025年の医療費負担増に備えるための具体的な対策

2025年は後期高齢者にとって「窓口負担の配慮措置終了(実質値上げ)」と「保険料上限の引き上げ」という二重の負担増が重なる厳しい年となります。特に、年金収入+その他所得が200万円(単身)を超える層や、定期的な通院が必要な層にとっては、家計の見直しが迫られるタイミングです。

所得区分の確認と確定申告の慎重な判断が第一の対策となります。2割負担の境界線付近(年収200万円前後など)にいる場合、株式の譲渡益などを確定申告することで合計所得が増え、1割負担から2割負担に変わってしまうリスクがあります。医療費控除の還付金と、窓口負担増・保険料増のどちらが大きいか、慎重にシミュレーションする必要があります。

2025年秋の予算管理も重要です。2025年9月までは配慮措置で守られていますが、10月からは支払額が増えます。特に偶数月の年金支給日から医療費を捻出している世帯では、10月以降の支出増を見越した資金管理が必要です。

マイナ保険証への移行検討も有効な対策の一つです。「限度額適用認定証」の廃止に伴い、入院などの高額出費が見込まれる場合はマイナ保険証を用意しておくと手続きがスムーズになります。もちろん資格確認書でも対応可能ですが、その仕組みを理解しておくことが安心につながります。

2025年の医療制度改革は、団塊の世代が直面する現実を浮き彫りにしています。ご自身の所得区分を正確に把握し、今後の負担増に備えた家計管理を今から始めることが、安心した老後生活を送るための重要な第一歩となるでしょう。

コメント