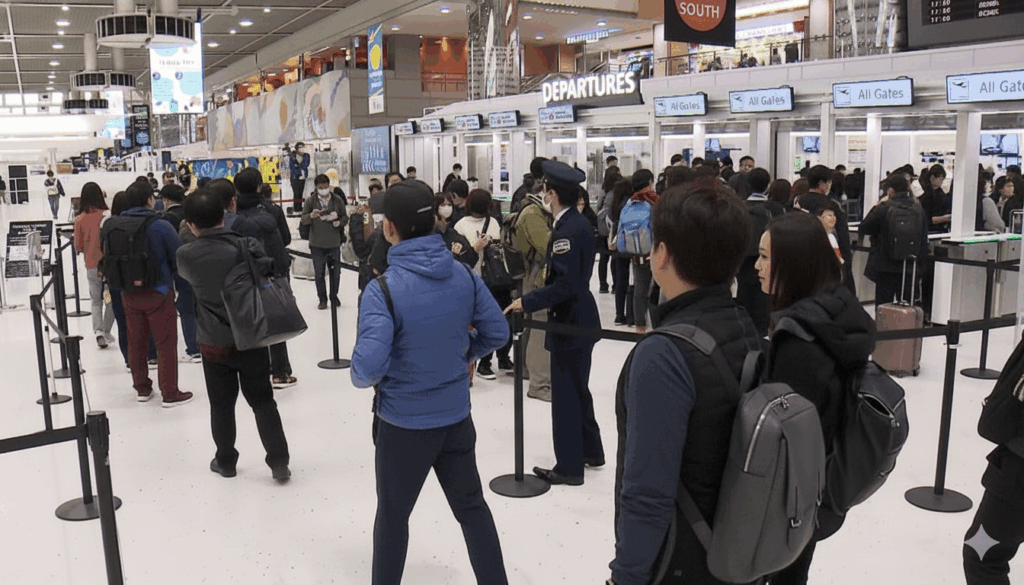

近年、日本を訪れる外国人観光客の数は急速に増加しており、2024年度には円安の影響も相まって過去最高の訪日客数を記録しました。この観光ブームは日本経済に大きな恩恵をもたらす一方で、オーバーツーリズムという深刻な社会問題を引き起こしています。京都の市バスに地元住民が乗れない、富士山の登山道が混雑で渋滞する、観光地でのマナー違反が目立つなど、観光客の過度な集中による弊害が各地で顕在化しています。こうした状況を受けて、政府与党は現在1000円の出国税を3000円に引き上げる方針を固めました。この税制改正は2026年度に実施される予定であり、増収分はオーバーツーリズム対策の財源として活用されることになります。本記事では、出国税引き上げの背景、国際観光旅客税の仕組み、世界各国との比較、そして今後の観光政策の展望について詳しく解説していきます。

出国税3000円への引き上げが決定された背景

政府与党が出国税の引き上げを検討している最大の理由は、オーバーツーリズム対策の財源確保にあります。現在、日本から出国する際には国籍を問わず1000円の国際観光旅客税が徴収されていますが、この金額を3倍の3000円に引き上げることで、年間の税収を現在の約525億円から1500億円以上へと大幅に増やすことが可能になります。この増収分は、観光客の集中による地域住民の生活環境への影響を軽減し、持続可能な観光の実現に向けた様々な施策に充てられる予定です。

2024年度の出国税収入は過去最高の約525億円に達しました。これは訪日外国人観光客の増加によるもので、円安効果により日本の観光地が海外からより魅力的な旅行先として認識されるようになったことが大きく影響しています。しかし、観光客の増加に伴うインフラ整備や環境保全、地域住民の生活環境保護などに必要な費用は、現在の税収だけでは十分に賄うことができないという課題がありました。

石破首相は、国際比較の観点から出国税の引き上げの妥当性を説明しています。日本の現行1000円という金額は、主要国と比較すると極めて低い水準にあります。オーストラリアは約6000円、イギリスは長距離便で15000円以上、フランスも最大で10000円程度を徴収しており、「日本より安いのは韓国ぐらい」という首相の発言は、この国際的な状況を踏まえたものです。3000円に引き上げても、先進国の中では依然として中程度の水準にとどまるため、訪日観光客の需要を大きく損なうことはないという判断があります。

出国税の引き上げは2026年度の税制改正で正式に決定される予定です。2025年末までに与党税制調査会での協議を経て、最終的な金額や実施時期が確定します。現在のところ3000円が軸となっていますが、国民や観光業界からの意見、経済状況の変化などを考慮して、最終的な金額が調整される可能性も残されています。

日本人の負担軽減策としてのパスポート手数料引き下げ

出国税の引き上げは、日本人と外国人の両方を対象としているため、日本人の海外旅行者にとっては明らかな負担増となります。特に家族での海外旅行を考えた場合、4人家族であれば往復で24000円の追加負担が発生することになります。この負担増による日本人の海外旅行離れを懸念して、政府はパスポート申請手数料の引き下げを同時に検討しています。

現在、10年有効なパスポートをオンライン申請する場合、手数料は15900円となっています。この金額を引き下げることで、出国税増額分の一部を相殺し、国民の経済的負担を軽減しようという狙いがあります。デジタル化の推進により、パスポート申請や更新の手続きが簡素化されつつあり、行政コストの削減によって手数料を下げる余地が生まれています。

ただし、この対策については効果を疑問視する声もあります。パスポートの更新は10年に1度ですが、出国税は出国するたびに支払う必要があります。年に複数回海外旅行や出張をする人にとっては、パスポート手数料の引き下げによる恩恵よりも、出国税の増額による負担の方がはるかに大きくなります。10年パスポートの手数料を年換算すると約1590円程度であり、毎回の出国時に3000円を支払うこととの差は歴然としています。

それでも、政府が日本人への配慮を示す姿勢を明確にすることには一定の意味があります。出国税の引き上げが外国人観光客への対応を主眼としつつも、日本人の海外渡航を抑制する意図はないというメッセージを発信することで、国民の理解を得やすくする効果が期待されています。マイナンバーカードとの連携強化など、さらなるデジタル化施策と組み合わせることで、パスポート関連の行政サービス全体の利便性向上も図られる見込みです。

国際観光旅客税の導入経緯と現在の仕組み

国際観光旅客税、いわゆる出国税は、2019年1月7日から徴収が開始されました。これは国の恒久税としては、1992年の地価税導入以来実に27年ぶりの新税として大きな注目を集めました。2018年4月11日に法案が可決され、正式に制度化されたこの税制は、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充と強化を図るための恒久的な財源確保を目的として導入されました。

導入当初、政府は訪日外国人数約2800万人と日本人出国者数約1800万人を合わせた計4600万人に1000円を徴収することで、年間約460億円の税収を見込んでいました。実際には、導入初年度の2019年度に443億円の税収があり、その後もインバウンド観光の拡大とともに税収は順調に増加してきました。2024年度には円安効果も加わって外国人観光客が大幅に増加し、過去最高の約525億円という当初予想を大きく上回る税収を記録しています。

出国税の徴収方法は、納税者にとって非常にシンプルで利便性の高い仕組みになっています。旅行者が直接税務署に納税する必要はなく、航空会社や船舶会社が航空券や乗船券の料金に1000円を上乗せする形で自動的に徴収します。旅行者は航空券を購入する際に、運賃や燃油サーチャージ、空港使用料などと並んで国際観光旅客税を支払っていることになります。徴収した税金は、航空会社や船舶会社が定期的に国に納付する仕組みです。この方式により、新たな徴税のための行政コストを最小限に抑えることができており、徴収効率の高さが特徴となっています。

出国税には一定の免除規定も設けられています。まず、2歳未満の乳幼児は課税対象外です。これは乳幼児が自らの意思で旅行するわけではなく、航空機の座席を使用しない場合が多いことを考慮したものです。また、トランジット旅客、すなわち日本に入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ旅客も免除対象となります。これは国際ハブ空港としての日本の競争力を維持するための措置です。さらに、船舶や航空機の乗組員、外交官や領事官とその家族、在日米軍関係者なども、それぞれの事情を考慮して課税対象外とされています。

オーバーツーリズムの深刻な実態と地域への影響

オーバーツーリズムとは、観光客が特定の地域や観光地に過度に集中することで、地域住民の生活環境や自然環境に悪影響を及ぼす現象を指します。日本では近年のインバウンド観光の急増に伴い、各地でこの問題が顕在化しており、特に京都、富士山周辺、奈良などでは深刻な状況となっています。

京都では、清水寺、金閣寺、伏見稲荷大社などの有名観光スポットに訪日外国人観光客が集中し、地域住民の日常生活に大きな支障をきたしています。最も深刻な問題の一つが、市民が日常的に利用する市バスに観光客が殺到し、地元住民が乗車できないという事態です。通勤や通学、買い物などで市バスを利用する必要がある地元住民にとって、これは単なる不便ではなく、生活の基盤を脅かす深刻な問題となっています。また、観光客によるごみの不法投棄、住宅街での夜間の騒音、無断での私有地への立ち入り、狭い道路での大型スーツケースの通行による混雑なども問題となっています。

京都市は2024年度に観光庁の先駆モデル地域として採択され、手ぶら観光の拡充や観光客の地下鉄などへの誘導といった対策を進めています。観光客が大きな荷物を持たずに移動できるよう、荷物配送サービスの充実を図るとともに、市バスへの集中を避けるため、地下鉄や民間鉄道の利用を促すプロモーションを展開しています。また、観光客の時間的・空間的な分散化を図るため、比較的知られていない観光スポットの情報発信や、早朝・夜間の特別な観光プログラムの開発なども行われています。

富士山においても深刻なオーバーツーリズムが発生しています。登山シーズンには大量の登山客が押し寄せ、登山道の渋滞、ごみの散乱、トイレの不足などが深刻化しています。富士山は日本を代表する観光資源であると同時に、信仰の対象でもあり、世界文化遺産にも登録されている貴重な存在です。その環境を守るため、山梨県側では富士山5合目にゲートを設置し、通過する際に通行料を徴収する対策を講じました。さらに、静岡県と山梨県は2025年夏の登山シーズンから4000円の入山料を徴収し、1日あたりの登山者を4000人に制限することを決定しました。登山にはインターネットによる事前予約が必要となり、予約なしでの登山は認められなくなります。

河口湖周辺でも象徴的な問題が発生しました。2024年5月、ローソン河口湖駅前店の前から富士山を撮影する観光客が急増し、道路への飛び出しや近隣住民への迷惑行為が深刻化しました。SNSで「映える」撮影スポットとして拡散されたことが原因でした。安全確保と住民の生活環境保護のため、町は長さ20メートル、高さ2.5メートルの黒幕を設置し、撮影スポットを遮る対応を取らざるを得なくなりました。本来は観光資源として活用すべき富士山の眺望を遮断するという、皮肉な事態となってしまったのです。

その他の地域でも様々な問題が報告されています。奈良公園では、外国人観光客が鹿に不適切な接し方をすることでトラブルが発生しています。鹿は野生動物であり、適切な距離を保つ必要がありますが、無理に触ろうとしたり、食べ物を不適切に与えたりする行為が見られます。鎌倉では、狭い住宅街に観光客が流入し、住民のプライバシーが侵害される問題が起きています。白川郷では、合掌造りの家屋を撮影する際のマナー違反や、私有地への無断立ち入りなどが問題となっています。

政府によるオーバーツーリズム対策の総合的取り組み

政府は、オーバーツーリズムへの対応を観光政策の重要課題として位置づけ、様々な対策を総合的に講じています。2025年には「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」を実施しており、問題が深刻化する前に予防的な措置を講じることを目的としています。2024年度補正予算では、「オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする訪日外国人受入環境整備に向けた緊急整備」として158億2000万円という大規模な予算が計上されました。

具体的な対策の第一は、混雑状況の可視化です。主要観光地の混雑状況をリアルタイムで把握し、スマートフォンアプリやウェブサイトで観光客に情報提供することで、混雑を避けた行動を促します。最新のテクノロジーを活用し、AIやビッグデータによる混雑予測システムの開発も進められています。これにより、観光客は事前に混雑の少ない時間帯や場所を選んで訪問することが可能になります。

第二の柱は、時間的・空間的な分散化の促進です。観光客を特定の時期や場所に集中させないため、オフシーズンの魅力を積極的に発信したり、あまり知られていない隠れた観光地を紹介したりする取り組みが行われています。日本には四季折々の美しさがあり、桜や紅葉のピークシーズン以外にも魅力的な時期が数多く存在します。また、早朝や夜間の観光プログラムを開発することで、1日の中での時間的な分散も図られています。

第三は、受入環境の整備です。公共交通機関の増便、トイレの増設、多言語案内の充実などにより、観光客の受け入れ体制を強化しています。外国人観光客が快適に旅行できる環境を整えることは、満足度の向上だけでなく、マナー違反の減少にもつながります。観光地周辺の駐車場不足に対応するため、臨時駐車場の設置やパークアンドライドシステムの導入も進められています。キャッシュレス決済への対応推進も、ストレスフリーな旅行環境の実現に貢献しています。

第四の重要な視点は、地域住民との共生です。観光による経済効果を地域住民が実感できるようにするとともに、住民の生活環境を守るためのルール作りが進められています。一部の地域では、観光客向けのマナー啓発活動が積極的に行われており、多言語でのマナー案内や、地域のルールを説明する看板の設置などが実施されています。また、住宅街への観光客の立ち入りを制限するエリアを設定するなど、住民の生活を守るための具体的な措置も講じられています。

観光庁は、地方自治体や観光事業者と緊密に連携し、持続可能な観光地域づくりを推進しています。地域の特性に応じた対策を講じるため、モデル地域を選定し、先進的な取り組みを財政的・技術的に支援しています。これらの成功事例は他の地域にも展開され、全国的なオーバーツーリズム対策の底上げが図られています。各地域が互いに学び合い、効果的な対策を共有することで、日本全体の観光の質の向上が期待されています。

国際観光旅客税の税収使途と具体的事業

国際観光旅客税の税収は、観光庁を中心に3つの重点分野に充当されることが法律で定められています。この明確な使途規定により、税収が適切に観光振興のために使われることが保証されています。

第一の分野は、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備です。具体的には、空港の出入国手続きの時間を短縮するための顔認証ゲートの導入や拡充が進められています。従来は入国審査官が一人ひとりパスポートをチェックしていましたが、顔認証ゲートの導入により、手続き時間が大幅に短縮され、空港での待ち時間のストレスが軽減されています。また、税関検査場の電子化や、主要駅における無料Wi-Fiの整備、多言語対応の案内標識の設置なども進められています。外国人観光客が日本国内を移動する際に感じる言語の壁や情報不足によるストレスを軽減し、快適な旅行体験を提供することが目標です。

第二の分野は、日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化です。これには、観光地における多言語解説の充実、外国語対応の観光案内所の拡充、デジタル技術を活用した観光情報の提供などが含まれます。日本には豊かな文化遺産、美しい自然、独特の食文化など、多様な魅力がありますが、それらの情報が外国人観光客に十分に伝わっていないという課題がありました。多言語での詳しい解説を提供することで、日本の魅力をより深く理解してもらい、満足度の高い旅行体験を実現することができます。また、日本の文化や歴史、自然などの魅力を海外に向けて効果的に発信するためのプロモーション活動にも税収が活用されています。

第三の分野は、地域固有の文化や自然などを活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上です。これは地方創生とも密接に関連しており、東京や大阪などの大都市圏だけでなく、地方の観光地の魅力を高め、訪日外国人を地方にも誘致することを目指しています。文化財の保存と活用、自然景観の保護、体験型観光プログラムの開発などに税収が使われています。地方には、大都市にはない独特の文化や伝統、美しい自然環境が数多く存在します。これらの資源を適切に保存しながら観光に活用することで、地域経済の活性化と持続可能な観光の両立が図られています。

2024年度の予算では、持続可能な観光地域づくり、地方を中心としたインバウンド誘客の戦略的取組、国内交流拡大などの事業に重点的に配分されました。観光庁に一括計上された予算は、実際の事業実施のために関係省庁に移し替えられて使用されています。また、キャッシュレス決済への対応推進も重要な使途の一つとなっており、外国人観光客が現金を持ち歩かずに快適に買い物や食事ができる環境の整備が進められています。

世界各国の出国税制度との詳細比較

出国税や類似の税制度は、日本だけでなく世界各国で広く導入されています。その金額や仕組みは国によって大きく異なり、各国の観光政策や財政状況を反映しています。

オーストラリアは、世界でも特に高額な出国税を課している国の一つです。旅客移動税として約60豪ドル、日本円にして約6000円が徴収されています。これは日本の現行の出国税の6倍にあたる金額であり、3000円への引き上げ案と比較しても依然として2倍の水準です。オーストラリアでは、この税収を国境管理や税関業務、入国管理システムの維持などの財源として活用しています。島国であり、厳格な検疫体制を維持する必要があることも、高額な税額設定の背景にあります。

韓国では、出国納付金として約1万ウォン、日本円で約1000円が徴収されています。これは日本の現行制度とほぼ同額であり、アジア諸国の中では比較的低い水準です。韓国の制度は航空旅客を対象としており、日本と同様の仕組みとなっています。石破首相が「日本より安いのは韓国ぐらい」と発言したのは、この事実を踏まえたものです。

イギリスでは、航空旅客税という制度があり、金額は飛行距離と座席クラスによって大きく異なります。約13ポンドから180ポンド、日本円で約2500円から35000円という幅広い設定となっています。ロンドンから日本への便の場合、エコノミークラスで78ポンド(約15000円)、ビジネスクラスやファーストクラスでは156ポンド(約30000円)が課税されます。これは日本の出国税と比較すると非常に高額であり、特に上級クラスの利用者には重い負担となっています。イギリスでは、この税収を一般財源として活用しています。

フランスでも同様に、航空旅客税と環境航空税を合わせて最大63ユーロ、日本円で約10000円が徴収されます。フランスの特徴は、環境保護の観点を明確に盛り込んでいる点です。航空機による二酸化炭素排出を抑制するという環境政策の一環として、航空税を引き上げる動きがあり、今後さらに増額される可能性があります。ビジネスクラスの乗客により高い税率を適用するなど、座席クラスによる差別化も図られています。

アメリカでは、出国税という形ではありませんが、空港施設使用料や航空保安料などの名目で合計約20から30米ドル、日本円で約3000から4500円が徴収されています。これらは連邦政府の税金と各空港の施設使用料を合わせたもので、空港や路線によって金額が異なります。アメリカの場合、広大な国土を持ち、多数の国際空港があることから、それぞれの空港が独自の料金設定を行う仕組みになっています。

ドイツも航空旅客税を導入しており、飛行距離に応じて段階的な税額が設定されています。国内線や近距離国際線では比較的低額ですが、長距離国際線では高額になる仕組みです。ドイツでは、環境保護の観点から鉄道など環境負荷の低い交通手段の利用を促進する政策の一環として、航空税が位置づけられています。

このように、各国の出国税制度は様々ですが、日本の1000円という金額は国際的に見ると比較的低い水準にあります。3000円への引き上げ後も、先進国の中では中程度の水準にとどまると考えられ、国際競争力を大きく損なうことはないという見方が政府内では主流となっています。

出国税引き上げをめぐる賛否と多様な視点

出国税の3000円への引き上げについては、様々な立場から賛成意見と反対意見が表明されています。

賛成派の主な論拠は、オーバーツーリズム対策の財源確保という明確な目的があり、増加する観光客への対応は喫緊の課題であるという点です。現在の年間約525億円の税収では、全国各地で発生しているオーバーツーリズムへの対策費用を十分に賄うことができません。インフラ整備、環境保護、地域住民の生活環境保全などのためには、より多額の財源が必要であり、1500億円規模の税収があれば、より効果的で大規模な対策が可能になります。また、国際比較で見ても日本の出国税は低く、3000円でも先進国の中では妥当な水準だという見方もあります。訪日外国人の満足度を高め、持続可能な観光を実現するための投資として、この程度の税額は受け入れられるべきだという意見です。

一方、反対派や慎重派は、日本人の海外旅行者への負担増を強く懸念しています。特に家族での海外旅行では、一家4人で往復24000円の負担増となり、旅行費用の大幅な上昇につながります。これにより、特に中間所得層の家庭において、海外旅行の頻度が減少したり、旅行先を近場に変更したりする可能性があります。結果として、日本人の海外旅行離れが進む可能性があるという指摘です。また、ビジネス目的で頻繁に海外出張をする人々にとっても、年間の負担額が大きくなります。月に1回海外出張をする場合、年間で72000円の追加負担となり、企業の経費負担も増大します。

観光業界からは複雑な反応が見られます。インバウンド観光の推進を支持する立場からは、オーバーツーリズム対策の必要性は認めつつも、税の引き上げが訪日観光客の減少につながらないか懸念する声があります。周辺のアジア諸国、特に韓国、台湾、タイ、ベトナムなどは積極的にインバウンド誘致を進めており、日本の税負担増加が相対的な競争力の低下を招く可能性があります。特に価格に敏感な若年層や個人旅行者への影響が懸念されています。一方、地域住民の生活を重視する立場からは、税収増による対策の充実を期待する意見もあり、業界内でも意見が分かれています。

パスポート手数料の引き下げとのセットでの検討は、日本人への配慮として一定の評価を得ています。しかし、実質的な負担軽減効果については疑問視する声もあります。海外旅行の頻度とパスポート更新の頻度は必ずしも一致せず、10年パスポートの場合、1年あたりの手数料は1590円程度であり、毎回の出国時に3000円を支払うこととの差は大きいという指摘です。頻繁に海外に行く人ほど、パスポート手数料の引き下げによる恩恵が相対的に小さくなるという矛盾も指摘されています。

税収の使途の透明性も重要な論点となっています。現在の国際観光旅客税は、観光振興のための特定財源として使途が定められていますが、実際にどのような事業にどれだけの金額が使われ、どのような効果が得られたのかといった情報の開示が十分でないという批判があります。税額を3倍に引き上げるのであれば、より詳細な使途の説明と効果検証が必要だという意見が強まっています。国民や観光客から徴収した税金がどのように使われているのかを明確に示すことは、税の正当性を確保する上で不可欠です。

さらに、出国税の引き上げが本当に効果的なオーバーツーリズム対策なのかという本質的な疑問も提起されています。出国税は日本人にも外国人にも平等に課税されるため、外国人観光客を特に抑制する効果は限定的だという見方もあります。むしろ、観光地ごとの入場料や混雑時の価格変動制、予約制の導入など、より直接的に観光客の行動をコントロールできる対策の方が効果的ではないかという議論もあります。富士山の入山料と予約制のように、特定の観光資源に対する直接的な規制の方が、オーバーツーリズム対策としては有効だという意見です。

観光立国推進と2030年に向けた野心的目標

日本政府は、観光を国の重要な成長戦略の一つとして明確に位置づけ、「観光立国推進基本計画」に基づいて様々な施策を展開しています。この計画は観光立国推進基本法に基づいて策定されるもので、概ね5年ごとに見直しが行われ、その時々の状況に応じた目標と施策が設定されます。

2030年に向けた目標として、政府は訪日外国人旅客数6000万人、インバウンド消費額15兆円という野心的な数値を掲げています。石破首相は、この目標を新しい観光立国推進基本計画に盛り込むよう関係省庁に指示しました。2024年の実績は訪日外国人数が約3500万人、消費額が約8兆1000億円であり、目標達成には今後6年間でさらに大きな成長が必要です。訪日客数を約1.7倍に、消費額を約1.9倍に増やすという、極めて挑戦的な目標設定となっています。

しかし、第4次基本計画では、単純な訪日客数の増加だけでなく、「質の向上」と「持続可能な観光」が重視されるようになりました。以前の計画が主に訪日客数の増加に焦点を当てていたのに対し、現在は一人当たりの旅行消費額の増加、地域経済への波及効果、環境への配慮、地域住民との共生などが重要な政策目標となっています。これは、オーバーツーリズムの問題が顕在化したことを受けた方針転換であり、量から質への転換とも言えます。

15兆円の消費額を6000万人で達成するためには、一人当たり25万円の消費が必要です。2024年の実績では一人当たり約22万7000円であり、さらに約2万円以上の増加が求められます。これは、単に観光客数を増やすだけでなく、高付加価値な観光体験を提供し、滞在日数を延ばし、地方での消費を促進することが必要であることを意味しています。富裕層の誘客、長期滞在の促進、地方の隠れた魅力の発掘と発信など、多角的なアプローチが求められています。

政府の観光戦略は3つの柱で構成されています。第一に、持続可能な観光地域づくりです。これは、オーバーツーリズムへの対応を含め、観光と地域社会が共生できる仕組みを作ることを目指しています。地域住民の理解と協力を得ながら、環境に配慮した形で観光を発展させることが重要です。観光による経済効果を地域全体で享受しながら、同時に住民の生活の質を守るという、両立が難しい目標に挑戦しています。

第二に、インバウンド回復戦略です。新型コロナウイルスのパンデミックで大きく落ち込んだ訪日観光を回復させるだけでなく、さらに成長させるための戦略です。アジア市場の深掘り、欧米豪などの長距離市場からの誘客強化、富裕層や長期滞在者の獲得などが含まれます。市場ごとの特性を理解し、それぞれに適したプロモーションや受入環境の整備が進められています。

第三に、国内交流拡大戦略です。インバウンドだけでなく、日本人の国内旅行の活性化も重要な政策目標です。国内需要の喚起により、地方経済の活性化と観光産業の安定的な成長を図ります。ワーケーションの推進、平日の旅行需要の開拓、マイクロツーリズムの促進など、新しい旅行スタイルの定着も目指されています。

観光産業の経済規模は、自動車産業に匹敵する15兆円に達する可能性があると期待されています。これは、観光が単なるサービス産業にとどまらず、日本経済全体を牽引する基幹産業になることを意味しています。宿泊業、飲食業、交通業、小売業、エンターテインメント業など、幅広い産業に波及効果をもたらし、特に地方における雇用創出にも大きく貢献することが期待されています。

地方誘客とゴールデンルートからの脱却戦略

日本のインバウンド観光において、「ゴールデンルート」と呼ばれる東京から京都、大阪を結ぶ定番ルートへの観光客の集中が、長年の大きな課題となっています。成田空港や羽田空港から入国し、東京で数日過ごした後、箱根、富士山を経由して京都、大阪を巡り、関西国際空港から出国するというこのルートは、日本を初めて訪れる外国人観光客の大多数が選ぶ定番コースとなっています。

しかし、この過度な集中が前述のオーバーツーリズムの大きな原因となっており、また地方への経済波及効果が限定的であるという問題も抱えています。日本には、ゴールデンルート以外にも魅力的な観光資源が数多く存在します。北海道の雄大な自然、東北地方の温泉や伝統文化、瀬戸内海の美しい島々、九州の火山や歴史遺産など、多様な魅力がありますが、海外での認知度が低く、訪問される機会が少ないのが現状です。

興味深いデータとして、訪日回数が増えるにつれて地方への訪問率が高まる傾向があります。初回訪日では東京、大阪、京都などの3大都市圏の訪問率が圧倒的に高いのに対し、4回目以降の訪問では、ゴールデンルート9都府県以外の地域への訪問率が46パーセントから58パーセントに上昇します。これは、リピーター層が新しい体験や発見を求めて、メジャーな観光地だけでなく、あまり知られていない地域を訪れる傾向があることを示しています。

リピーターは、初回訪問者と比較して旅行消費額も高い傾向にあります。また、団体旅行ではなく個人旅行の比率が高く、大型店舗だけでなく地域の小さな飲食店や商店などで消費する機会が多いため、地域経済への波及効果も大きいといえます。このため、リピーターを地方へ誘導することは、経済的にも非常に重要な戦略となっています。

ただし、地方への誘客には克服すべき課題も多くあります。最も大きな課題は認知度の格差です。例えば、北海道は65パーセント、九州は55パーセントの認知度がある一方、四国はわずか13パーセントにとどまっています。中国地方や東北地方も同様に認知度が低い状況です。訪れたいと思っても、その地域の存在や魅力を知らなければ、旅行先の候補にすら上がりません。このため、海外へのプロモーション活動が極めて重要です。

また、交通アクセスの整備も不可欠です。地方空港への国際線の誘致、新幹線や在来線特急などの鉄道網の充実、主要都市から観光地への二次交通となる高速バスや路線バスの整備、レンタカーやタクシーでの多言語対応など、地方を訪れやすくするためのインフラ整備が求められています。特に、外国人観光客にとっては、言語の壁が大きな障害となるため、英語や中国語などでの案内の充実が重要です。

観光庁は、「広域観光周遊ルート」の形成を積極的に推進しています。これは、複数の都道府県が連携し、テーマ性のある観光ルートを開発するものです。例えば、「昇龍道」は中部北陸地方を龍の形に見立てたルート、「せとうち・海の道」は瀬戸内海沿岸地域の島々を結ぶルート、「スピリチュアルな島・四国」は四国八十八箇所霊場などを巡るルートなど、特色ある広域ルートが設定されています。これらのルートを海外にプロモーションすることで、ゴールデンルート以外の選択肢を提示しています。

地方独自の体験型観光の開発も進んでいます。農業体験、伝統工芸体験、地域の祭りへの参加、漁業体験、酒造見学など、その土地ならではの文化や生活に触れる機会を提供することで、単なる観光地巡りではない深い旅行体験を創出しています。田植えや稲刈り、魚の餌やり、陶芸、藍染め、そば打ちなど、具体的なアクティビティは外国人旅行者に高く評価されています。こうした体験は、写真を撮るだけの観光とは異なり、記憶に残る価値ある体験として認識されています。

宿泊施設の多様化も重要です。高級ホテルだけでなく、古民家を改装した宿泊施設、農家民泊、地域の温泉旅館など、地方ならではの宿泊体験を提供することで、滞在日数の延長と消費額の増加につながります。日本の伝統的な建築や生活様式を体験できる古民家宿泊は、特に欧米からの旅行者に人気があります。また、地域の食材を使った料理を提供することで、食文化の魅力も伝えることができます。

今後の展望と2026年度税制改正に向けた道筋

出国税の3000円への引き上げは、2026年度の税制改正で正式に決定される予定です。2025年末の与党税制調査会での協議を経て、最終的な金額や実施時期が確定します。現在のところ3000円が軸となっていますが、国民や観光業界の反応、経済状況の変化、政治的な判断などを踏まえて、最終的な金額は調整される可能性も残されています。

政府は、出国税引き上げと並行して、様々な観光政策を総合的に推進していく方針です。オーバーツーリズム対策だけでなく、持続可能な観光の実現、地方への観光客誘致、観光の質の向上、観光産業の人材育成など、多角的なアプローチが求められています。出国税の増収分だけでなく、他の予算とも組み合わせて、包括的な観光政策を展開することが計画されています。

パスポート手数料の引き下げについても、具体的な金額や実施時期が今後の協議で決まります。デジタル化の推進により、パスポート申請や更新の手続きを簡素化し、行政コストを削減することで、手数料を下げる余地があるという見方があります。マイナンバーカードとの連携強化、オンライン申請の普及、デジタルパスポートの検討など、技術革新を活用した行政サービスの改善も視野に入れた検討が進められています。

地方自治体レベルでも、独自の観光税や入場料の導入が進む可能性があります。既に東京都、大阪府、京都市、金沢市、福岡市などでは宿泊税を導入していますが、今後はより多様な形での財源確保が模索されるでしょう。富士山の入山料のように、特定の観光資源に対する利用料を設定する動きも広がると予想されます。観光地の維持管理費用を、実際にその恩恵を受ける観光客が負担するという「受益者負担」の原則が、より明確に適用されるようになるでしょう。

技術革新も観光政策に大きな影響を与える見込みです。AIやビッグデータを活用した混雑予測と分散化、デジタル技術を用いた観光体験の向上、VRやARによる新しい観光コンテンツの開発、キャッシュレス決済のさらなる普及、自動翻訳技術の進化による言語障壁の解消など、テクノロジーを活用した対策の重要性が増しています。これらの技術は、観光客の利便性を高めるだけでなく、観光地の管理や運営の効率化にも貢献します。

国際的な連携も不可欠です。オーバーツーリズムは日本だけでなく、世界各地で共通の課題となっています。ヨーロッパの観光都市であるバルセロナ、ベネチア、アムステルダムなどや、アジアの人気観光地であるバリ島、プーケット、アンコールワットなどでも同様の問題が発生しています。これらの地域と情報交換や協力を行い、効果的な対策を学び合うことが重要です。国際観光機関や二国間協議などの場を通じて、ベストプラクティスの共有が進められています。

観光と地域社会の共生という理念が、今後の政策の中心になると考えられます。観光による経済効果を追求するだけでなく、地域住民の生活の質を守り、環境を保全しながら、持続可能な形で観光を発展させていくことが求められています。出国税の引き上げは、そのための財源確保の一手段として位置づけられており、税収がどのように使われ、どのような効果を生んでいるかを常に検証することが重要です。

長期的には、日本の観光政策全体の見直しも必要になるでしょう。量的な拡大から質的な向上へと方針を転換し、高付加価値な観光を推進することで、環境への負荷を抑えつつ経済効果を高めることが可能になります。一人当たりの消費額を増やし、滞在日数を延ばし、リピーターを増やすという戦略は、持続可能な観光の実現に不可欠です。また、観光客の分散化を進め、東京・京都・大阪などの定番ルートだけでなく、地方の隠れた魅力を発信することで、日本全体の観光振興と地方創生を両立させることができます。

出国税引き上げの議論は、単なる税額の変更にとどまらず、日本の観光政策の方向性、国民負担のあり方、持続可能な社会の実現、地域社会と観光の共生など、広範な課題を含んでいます。訪日外国人6000万人、消費額15兆円という野心的な目標を達成しながら、同時にオーバーツーリズムを防ぎ、地域住民の生活を守り、環境を保全するという、極めて難しい課題に日本は直面しています。2026年度の税制改正に向けて、政府、地方自治体、観光業界、地域住民、そして国民全体で建設的な議論を深めることが期待されます。

持続可能な観光の実現に向けて

持続可能な観光の実現は、単に環境保護だけを意味するのではなく、経済的な持続可能性、社会的な持続可能性、文化的な持続可能性を含む包括的な概念です。経済的には、観光による収益が地域に適切に還元され、地域経済の発展に貢献すること。社会的には、地域住民の生活の質が維持され、観光客との良好な関係が築かれること。文化的には、地域の伝統や文化が保存され、次世代に継承されることが求められます。

出国税の引き上げによる増収分が、これらの持続可能性の実現にどのように貢献するかが重要です。インフラ整備だけでなく、地域コミュニティの強化、文化財の保存、自然環境の保全、観光産業で働く人々の待遇改善など、幅広い分野への投資が必要です。特に、観光産業は労働集約的な産業であり、人材の確保と育成が大きな課題となっています。適切な賃金と労働環境を提供することで、優秀な人材を確保し、質の高いサービスを提供することができます。

また、地域住民が観光の恩恵を実感できる仕組みを作ることも重要です。観光客が増えても、その経済効果が大手チェーン店や外部資本の企業にのみ流れてしまい、地域の小規模事業者や住民に還元されないという問題が指摘されています。地域の特産品の販売促進、地元レストランの利用促進、地域ガイドの育成など、地域経済への波及効果を高める施策が求められています。

観光税の使途の透明性を確保するため、定期的な報告と評価の仕組みを確立することも必要です。どの地域のどのような事業にいくら使われ、どのような効果があったのかを明確に示し、国民や観光客に対する説明責任を果たすことが、税の正当性と国民の理解を確保する上で不可欠です。第三者による評価や、市民参加型の予算監視など、透明性と説明責任を高める仕組みの導入が期待されています。

出国税3000円への引き上げは、日本の観光政策における大きな転換点となる可能性があります。この政策が成功するかどうかは、単に税収が増えるかどうかではなく、その税収が本当に持続可能で質の高い観光の実現に貢献できるかどうかにかかっています。2026年度の実施に向けて、国民的な議論を深め、より良い制度設計を目指すことが重要です。

コメント