2025年11月21日、横浜市港南区に新たなスーパーマーケットが誕生しました。岐阜県多治見市に本社を置く東証プライム上場の流通大手、株式会社バローホールディングスが展開する「スーパーマーケットバロー横浜下永谷店」です。この店舗は、バローにとって関東エリアにおける初めての直営店であり、同社が長年にわたって東海・北陸・関西で培ってきた独自の運営ノウハウと商品力を、日本最大の消費地である首都圏市場に持ち込む記念すべき第一歩となります。環状2号線沿いという好立地に292台もの駐車場を完備し、広域からの集客を可能にする大型店舗として、横浜エリアの食生活に新しい選択肢をもたらすことが期待されています。バローが掲げる「デスティネーション・ストア」というコンセプトのもと、チラシに頼らず商品力で勝負する姿勢は、既存の首都圏スーパーとは一線を画す挑戦的な試みです。本記事では、バロー横浜下永谷店の店舗概要から戦略、そして地域への影響まで、詳しく解説していきます。

バロー横浜下永谷店の基本情報とオープン日

スーパーマーケットバロー横浜下永谷店は、2025年11月21日に正式オープンしました。オープニング期間である11月21日から23日までの3日間は、通常営業時間より30分早い午前9時30分から午後8時までの特別営業を実施し、多くの地域住民や買い物客で賑わいました。通常の営業時間は午前10時から午後8時までとなっており、深夜営業は行わない方針です。これは運営コストの効率化と従業員の働き方改革を意識した設定であり、営業時間内に質の高い買い物体験を提供することに重点を置いています。

店舗の所在地は神奈川県横浜市港南区下永谷五丁目2番1で、横浜市営地下鉄ブルーライン「下永谷駅」から徒歩約10分から16分の距離に位置しています。最寄り駅からのアクセスも良好ですが、何よりも注目すべきは主要幹線道路である環状2号線沿いに立地している点です。環状2号線は横浜市内を環状に結ぶ交通量の多い大動脈であり、自動車でのアクセスが非常に便利です。このため、近隣住民だけでなく、広域から車で訪れる顧客層をターゲットにした店舗づくりとなっています。

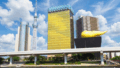

バロー横浜下永谷店は、2025年5月まで営業していた家電量販店「ヤマダデンキ テックランド港南店(横浜本店)」の建物を活用した居抜き出店です。家電量販店の建物を転用することには大きなメリットがあります。まず、床荷重の許容範囲が広いため、重量のある大型冷蔵・冷凍ショーケースの設置に適しています。また、元々広域集客を前提とした業態であったため、都市部のスーパーマーケットとしては破格の駐車場台数を確保できる点も大きな利点です。さらに、幹線道路沿いの大型看板やファサードを改装・転用することで、地域住民への早期認知を図ることが可能になります。

店長には須貝和行(すがい かずゆき)氏が就任し、合計238名の従業員体制で店舗運営を行っています。その内訳は、正社員が28名、パートタイマー等が210名となっており、パートタイマー比率は約88%です。この人員規模は、約600坪の売場を持つ店舗としては比較的潤沢であり、後述する水産対面販売やインストアベーカリー、惣菜の店内調理など、人手を要する付加価値業務に重点を置いていることの表れです。正社員28名という配置は、各部門に責任者を配置し、パートスタッフの教育と品質管理を徹底するための体制と言えます。

店舗施設の特徴と圧倒的な駐車場キャパシティ

バロー横浜下永谷店の建物は、鉄骨造(S造)の地上4階建てで、屋上も駐車場として活用されています。敷地面積は約6,658平方メートル(約2,014坪)、建築面積は約4,443平方メートル(約1,344坪)、延床面積は約15,479平方メートル(約4,682坪)という大規模な施設です。このうち、スーパーマーケット部分の占有面積は約3,608平方メートル(約1,091坪)となっており、延床面積全体の約4分の1程度を占めています。残りの部分は駐車場や共用部、テナントスペースとして活用されています。

この店舗の最大の強みの一つは、都市部の店舗としては異例の292台という駐車場収容台数です。フロア別の内訳を見ると、1階に24台、3階に65台、4階に97台、そして屋上に106台が配置されています。1階の駐車台数が少ないことから、1階の大部分はエントランスホールや一部テナント、あるいはバックヤード等の機能が配置されていると推測されます。主要な売場へのアクセスは、上層階の駐車場からエレベーターやエスカレーターを利用する動線が中心となるでしょう。この豊富な駐車容量は、週末のまとめ買い需要や、遠方からの「指名来店」を受け入れるための必須インフラとなっています。

店舗面積の内訳にも、バローの戦略が色濃く反映されています。スーパーマーケット部分の約3,608平方メートルのうち、売場面積は約2,041平方メートル(約617坪)で全体の56.6%を占めています。一方、バックヤードは約1,340平方メートル(約405坪)で全体の37.1%を占めており、共用面積が約227平方メートル(約69坪)で6.3%となっています。売場約600坪に対してバックヤードが約400坪という比率は、一般的な食品スーパーと比較してバックヤードの比重が極めて高いと言えます。

このバックヤード重視の設計は、バローが店内加工(インストアプロセッシング)を重視していることの証拠です。鮮魚の調理、精肉の加工、惣菜の調理、ベーカリーの焼成など、センター納品のパック商品を並べるだけでなく、店内で人の手をかけることで「出来立て」「鮮度」という付加価値を提供し、競合との差別化を図る狙いがあります。この戦略により、バローは単なる価格競争ではなく、品質と体験価値で顧客を引きつけることを目指しています。

デスティネーション・ストアという革新的なコンセプト

バロー横浜下永谷店が掲げる最も注目すべきコンセプトは、「デスティネーション・ストア(目的来店型店舗)」です。これは、チラシやセール広告に頼らなくても、顧客が自ら選んで来店する店舗を目指すという、日本のスーパーマーケット業界において極めて挑戦的な方針です。バローは「関東旗艦店として食の専門店を目指す」ことを明確に宣言しており、「チラシが無くても、数ある競合店の中から選ばれる店舗となる」という目標を掲げています。

日本のスーパーマーケット業界において、折込チラシは長年にわたって集客の生命線とされてきました。週末ごとの特売情報を新聞折込やポスティングで配布し、価格訴求によって顧客を呼び込む手法が一般的です。しかし、バローはこの従来型のマーケティング手法を脱却し、恒常的な価格競争力(EDLP:Everyday Low Price)や圧倒的な商品価値(Everyday High Quality)によって集客を図る戦略を採用しています。

この戦略には明確な合理性があります。チラシ制作や配布には相当のコストがかかりますが、それを削減することで、その分を商品価格や品質に還元することが可能になります。結果として、日常的に低価格で高品質な商品を提供し続けることで、顧客はチラシを見なくても「バローに行けば良いものが手に入る」という信頼を持つようになります。この手法は、関東エリアですでに高い支持を得ている「オーケー」や「ロピア」といった競合他社の成功モデルとも共鳴しており、バローはこれらの先行事例から学びつつ、独自の強みを加えた戦略を展開しています。

また、営業時間を午前10時から午後8時までという比較的短い時間に設定している点も、このコンセプトと一貫性があります。深夜営業を行わないことで人件費や光熱費といった運営コストを抑制し、その分を商品やサービスの質向上に振り向けることができます。さらに、従業員の労働環境改善にもつながり、結果として質の高い接客やサービス提供が可能になります。バローが目指すのは、「24時間いつでも開いているコンビニエンス的な利便性」ではなく、「営業時間内に密度の高い買い物体験を提供する」という方針なのです。

専門店の集合体を目指す売場構成

バロー横浜下永谷店の売場づくりの特徴は、単一のスーパーマーケットというよりも、圧倒的な専門店の集合体を志向している点にあります。生鮮3部門である青果、鮮魚、精肉、そして惣菜とベーカリーにおいて、それぞれのカテゴリーが専門店に匹敵する深さと品質を持つことを目指しています。この戦略により、顧客は一つの店舗で複数の専門店レベルの買い物体験を得ることができます。

水産部門の魅力とライブ感の演出

水産部門では、水産対面プールを導入し、毎日新鮮な魚を対面販売するスタイルを採用しています。これは市場のような臨場感とライブ感を演出する仕掛けで、顧客とのコミュニケーションを通じて調理法を提案したり、好みに応じて切り身の厚さを調整したりするなど、パック商品では得られない購買体験の質を提供します。対面販売は人件費がかかる手法ですが、それによって得られる顧客満足度と差別化効果は大きいとバローは判断しています。

さらに、中食需要を取り込むキラーコンテンツとして、「魚屋の寿司」を展開しています。この商品は「美味しいもの総選挙」で最高金賞を受賞した実績を持つ実力派商品であり、スーパーの惣菜レベルを超えた品質を訴求することで、外食需要の代替をも狙っています。共働き世帯や単身世帯が増える中で、自炊する時間がないけれど美味しいものを食べたいという消費者ニーズに応える商品です。魚屋が握る本格的な寿司を手頃な価格で購入できることは、大きな魅力となるでしょう。

青果部門の鮮度とデザートの融合

青果部門では、旬の野菜や果物の鮮度と価値を追求するだけでなく、「八百屋のフルーツデザート」という付加価値商品の開発に注力しています。店舗で販売している新鮮なフルーツをその場でカット・加工してデザートとして提供することで、素材の良さをアピールすると同時に、利益率の高い加工品カテゴリを強化しています。

この取り組みには、食品ロス削減という側面もあります。見た目は少し傷がついていたり形が不揃いだったりするものの、味は通常品と変わらない果物を、カットフルーツやデザートに加工することで、廃棄を減らしながら付加価値を生み出すことができます。これは環境配慮や持続可能性(SDGs)への取り組みとしても評価できるアプローチです。新鮮なフルーツを使ったデザートは、健康志向の消費者や子育て世帯にも人気があり、売上と顧客満足度の両面で効果が期待できます。

精肉部門の地域ブランド「飛騨牛」

精肉部門における最大の差別化要因は、バローの本拠地である岐阜県の名産「飛騨牛」の展開です。飛騨牛は、松阪牛や神戸牛と並ぶ日本を代表する高級ブランド牛であり、その霜降りの美しさと柔らかな肉質、深い旨味が特徴です。関東の一般的なスーパーマーケットでは常時取り扱いの少ない飛騨牛を、バローは自社の調達ルートを通じて安定供給することができます。これは強力な来店動機となり、「飛騨牛を買うならバロー」という認識を顧客に植え付ける効果があります。

さらに、様々な部位を楽しめる焼き肉セットの販売など、コト消費(家庭での焼肉体験)を喚起する提案も行っています。単に肉を売るだけでなく、「家族で焼肉パーティーを楽しむ」というライフスタイル提案を通じて、購買単価の向上を図る戦略です。また、自社工場で製造したローストビーフなど、グループの製造機能を活かした加工肉商品も展開しており、品質と価格のバランスを自社でコントロールできる強みを発揮しています。

デリカ・ベーカリー部門の名物商品

惣菜とベーカリー部門は、出来立てとおいしさにこだわり、バローの名物商品を展開しています。ベーカリーブランド「北欧倶楽部」は、バローグループのインストアベーカリーとして多くのファンを持つブランドです。自社工場で製造した冷凍生地を店舗へ配送し、毎日店内で焼成して提供しています。これにより、粉から練るスクラッチ製法に比べてオペレーションを効率化しつつ、焼きたての香りと食感を提供することが可能になっています。北欧倶楽部の焼きたてパンは、安価で高品質なパンとして地元で愛されており、横浜でもその味を楽しめるようになりました。

惣菜部門では、「からあげグランプリ」で最高金賞を受賞した「国産鶏むね肉の饗庭塩(あえばじお)唐揚げ」など、外部評価の高いシグネチャーアイテムを揃えています。こうした賞を獲得した商品は、初来店客に対する強力なフックとなり、「話題の商品を試してみたい」という動機で来店を促す効果があります。唐揚げは日本人に広く愛される惣菜の定番であり、その中でもグランプリを獲得した商品であれば、品質への信頼感が高まります。

プライベートブランドの戦略的展開

バロー横浜下永谷店の売場には、バローグループの強みである商品調達・製造・加工機能を活かした約700種類のプライベートブランド(PB)商品が投入されています。これには「valor select」や「valor plus」といったラインナップが含まれており、ナショナルブランド(NB)と比較して割安な価格設定により、物価高騰下における消費者の節約志向に応えます。

バローは自社工場を持つ製造小売業(SPA)的な側面を持っており、これがプライベートブランド戦略の基盤となっています。原材料の調達から製造、販売まで一貫して自社でコントロールすることで、中間マージンを省いたコストパフォーマンスの高い商品を提供できます。同時に、利益率も確保できるため、価格競争力と収益性の両立が可能になります。PB商品の充実は、価格重視の顧客層を引きつける重要な武器です。

充実のテナント構成とワンストップショッピング

バロー横浜下永谷店は、単独のスーパーマーケットではなく、強力な専門店テナントを誘致した近隣型ショッピングセンター(NSC)としての機能を持っています。テナント構成は、ファミリー層の日常生活をワンストップで支えることに特化しています。出店が予定されているテナントは、100円ショップのダイソー、ベビー・子供用品の西松屋、そしてドラッグストアのマツモトキヨシです。

ダイソーは2025年11月28日にオープンしました。100円ショップは生活雑貨を幅広く取り扱っており、スーパーマーケットで購入する食品に加えて、日用品や季節商品、文房具などを補完する存在として、来店頻度の向上に寄与します。西松屋は2025年12月5日のオープンを予定しており、子育て世帯やニューファミリー層を強く誘引します。ベビー服や子供服、おむつやミルクなどの育児用品を買いに来たついでに食料品も購入するという買い回り行動を促進します。マツモトキヨシは2026年2月上旬のオープン予定で、ヘルスケア商品や医薬品、化粧品、日用品などを補完し、店舗全体の利便性をさらに高めます。

テナントのオープン日が段階的に設定されている点も注目すべき戦略です。スーパーマーケット本体が11月21日にオープンした後、1週間後にダイソー、2週間後に西松屋、そして約3か月後にマツモトキヨシと段階的に開業することで、開業直後の混雑緩和を図ると同時に、数週間にわたって「新しい何かがオープンする」という話題性を維持し、顧客の再来店サイクルを早期に構築する狙いがあると考えられます。何度も足を運ぶ理由を作ることで、店舗への愛着と習慣を育てることができます。

また、花売場に関してもバローは専門店並みの品質を謳い、自社で加工した生花を取り揃えています。通常、花売場は外部テナントに委託するケースも多いですが、自社運営とすることで利益率を高めると同時に、生鮮食品と連動した季節感の演出を柔軟に行うことが可能になります。母の日やお盆、年末年始などのイベント時には、食品と花をセットで購入する需要も見込めます。

バローホールディングスの関東進出戦略の意義

バロー横浜下永谷店は、株式会社バローホールディングスにとって単なる一店舗のオープンに留まらない、極めて重要な戦略的意味を持っています。バローホールディングスは、岐阜県多治見市に本社を置く東証プライム上場の流通大手であり、1958年の設立以来、東海地方を強固な地盤として成長してきました。資本金は約136億円に達し、代表者である田代正美会長(兼社長)のリーダーシップの下、積極的なエリア拡大戦略を推進しています。

2025年11月時点での店舗ネットワークを見ると、そのドミナント戦略の徹底ぶりがうかがえます。岐阜県に69店舗、愛知県に60店舗、静岡県に23店舗、三重県に6店舗を展開しています。北陸エリアでは、福井県に22店舗、石川県に14店舗、富山県に13店舗を展開し、関西エリアでは滋賀県に16店舗、大阪府に8店舗、京都府に4店舗、兵庫県に1店舗、奈良県に1店舗を持っています。さらに甲信エリアでは、長野県に9店舗、山梨県に1店舗を展開しており、中部・北陸・関西で計240店舗以上を展開する巨大チェーンです。

これまでバローホールディングスの関東戦略は、既存の地域スーパーを買収する手法が主軸でした。関東市場においては「生鮮市場てらお」や「公正屋」といったM&A(合併・買収)によって取得した地域スーパーマーケットやペットショップ事業などを通じて間接的な展開を行ってきました。しかし、今回の出店は「スーパーマーケットバロー」としてのアイデンティティを前面に押し出した有機的な出店です。これは、同社が自社のオペレーションモデルと商品力、特にプライベートブランド商品と生鮮食品が、激戦区である首都圏市場においても十分に通用するという自信と勝算を持っていることを示唆しています。

スーパーマーケットバローの小池孝幸社長は、この1号店を皮切りに神奈川県内での集中出店、いわゆるドミナント化に意欲を示しており、本店舗は今後の関東拡大の試金石となる旗艦店として位置づけられています。横浜下永谷店が成功すれば、同様の居抜き物件やロードサイド立地でのドミナント形成が加速すると予想されます。店舗数が増えることで関東エリアへの配送効率が向上し、さらなるコスト競争力の強化につながるという好循環が期待されます。

競合環境と横浜市場での挑戦

横浜市港南区およびその周辺は、スーパーマーケットの激戦区として知られています。近隣には、圧倒的な価格競争力を持つディスカウントスーパー「オーケー」や、精肉と惣菜で強烈な個性を持つ「ロピア」、さらには首都圏地盤の高品質スーパーである「サミット」や「ライフ」といった強力な競合他社がひしめいています。このレッドオーシャンにおいて、バロー横浜下永谷店はいくつかの独自の要素を組み合わせることで差別化を図ろうとしています。

まず、中部地方の食文化の輸入です。飛騨牛をはじめとする中部地方ならではの食材や、中部の味付け、だし文化などを差別化要因として打ち出しています。関東の消費者にとっては新鮮で魅力的な選択肢となる可能性があります。次に、製造小売業モデルの強みです。自社工場で製造するパンや加工肉、プライベートブランド商品によるコストパフォーマンスと独自性は、他の小売チェーンには真似しにくい競争優位性です。そして、ハードウェアの強みとして、元家電量販店のキャパシティを活かした広大な駐車場と売場があります。これにより、まとめ買いや家族連れでの来店がしやすく、広域からの集客が可能になります。

日本最大の消費地である首都圏市場において、バローがどのように受け入れられるかは、今後の日本のスーパーマーケット業界の勢力図に影響を与える可能性があります。東海・北陸で培ったノウハウが横浜の消費者にどのように評価されるか、その成果が注目されます。

まとめ

スーパーマーケットバロー横浜下永谷店は、2025年11月21日に開業した、バローホールディングスにとって関東エリアにおける事実上の直営1号店です。神奈川県横浜市港南区下永谷五丁目2番1、環状2号線沿いという好立地に位置し、292台もの駐車場を完備した大型店舗として、広域からの集客を可能にしています。営業時間は午前10時から午後8時までで、深夜営業は行わず、運営効率と従業員の働き方改革を重視した体制です。

店舗のコンセプトは「デスティネーション・ストア」であり、チラシに頼らず商品力で勝負する姿勢が特徴です。恒常的な価格競争力と高品質な商品により、顧客が自ら選んで来店する店舗づくりを目指しています。売場は専門店の集合体を志向しており、水産部門の対面プールや「魚屋の寿司」、青果部門の「八百屋のフルーツデザート」、精肉部門の「飛騨牛」、ベーカリー「北欧倶楽部」や「国産鶏むね肉の饗庭塩唐揚げ」など、それぞれの部門が専門店レベルの深さと品質を持っています。約700種類のプライベートブランド商品も展開し、価格競争力を高めています。

店舗面積の内訳を見ると、売場約617坪に対してバックヤードが約405坪という高い比率であり、店内加工を重視した運営姿勢が数値に表れています。鮮魚の調理、精肉の加工、惣菜の調理、ベーカリーの焼成など、人の手をかけることで出来立てと鮮度という付加価値を提供し、競合との差別化を図っています。

テナントとしては、2025年11月28日にダイソー、2025年12月5日に西松屋、2026年2月上旬にマツモトキヨシがオープン予定で、ファミリー層の日常生活をワンストップで支える近隣型ショッピングセンターとしての機能を持っています。段階的なオープン戦略により、継続的な話題性と再来店サイクルの構築を狙っています。

バローホールディングスは、岐阜県多治見市に本社を置く東証プライム上場の流通大手であり、中部・北陸・関西で240店舗以上を展開しています。これまで関東市場ではM&Aによる間接的な展開を行ってきましたが、今回の横浜下永谷店は「スーパーマーケットバロー」の屋号を掲げた有機的な出店であり、同社にとって関東攻略のための戦略的拠点となります。小池孝幸社長は神奈川県内での集中出店に意欲を示しており、本店舗の成功が今後の関東展開のスピードを左右します。

横浜市港南区はスーパーマーケットの激戦区ですが、バローは中部地方の食文化、製造小売業モデルの強み、ハードウェアの強みを組み合わせることで独自のポジショニングを築こうとしています。東海・北陸で培ったノウハウが横浜の消費者にどのように受け入れられるか、その成果は日本のスーパーマーケット業界の勢力図に影響を与える可能性があります。食べておいしい価値ある食材を食卓へ届けるというバローの理念が、首都圏市場でどのように花開くか、今後の展開が注目されます。

コメント