人工ダイヤモンドが半導体材料として世界中で注目を集めています。ダイヤモンド半導体は、従来のシリコン半導体と比較して数万倍の理論性能を持つ「究極の半導体材料」であり、バンドギャップが約5倍、絶縁破壊電界が30倍以上、熱伝導率が約15倍という圧倒的な物性値の差がシリコンとの最大の違いです。電気自動車(EV)の航続距離延長や6G通信の実現、宇宙空間での利用まで幅広い応用が期待されており、2025年12月には佐賀大学が120 GHzの高周波動作を達成するなど、実用化に向けた重要な成果が相次いでいます。

この記事では、人工ダイヤモンド半導体とシリコン半導体の性能比較を軸に、物性値の違い、性能指数による定量的な比較、最新の研究開発動向、製造技術の課題、そして将来の応用分野まで、現在わかっている情報を網羅的に解説していきます。

人工ダイヤモンド半導体とは?シリコンを超える「究極の材料」の正体

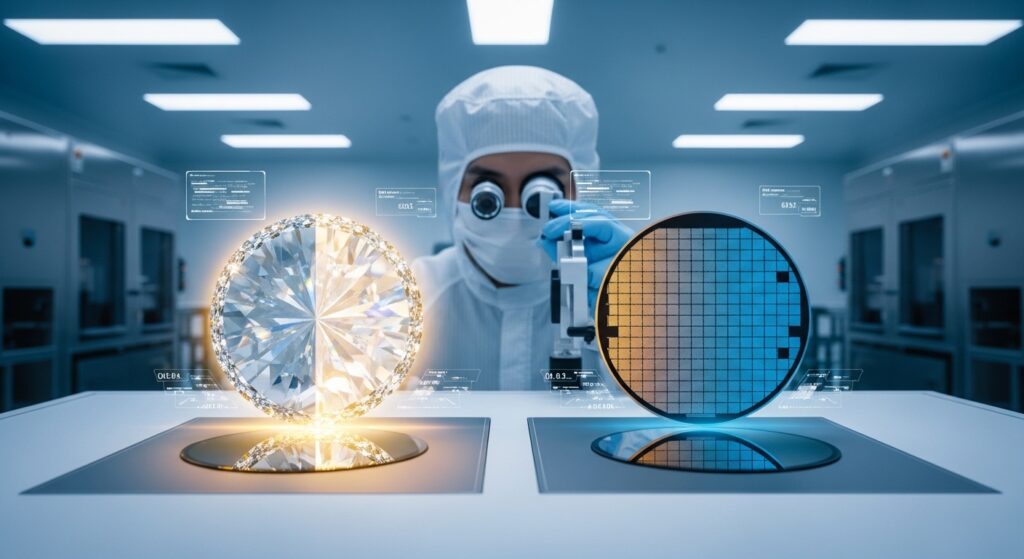

人工ダイヤモンド半導体とは、人工的に合成したダイヤモンドを素材として用いる半導体デバイスのことです。天然ダイヤモンドは宝石として広く知られていますが、その物理的特性は電子デバイスの素材としても理想的な数値を示しており、半導体業界では「究極の半導体材料」と称されています。

半導体産業は長年にわたりシリコン(Si)を主要な材料として発展してきました。シリコンは地球上に豊富に存在し、加工技術が十分に成熟していることから、集積回路の主役として活躍し続けています。しかし、ムーアの法則の鈍化や脱炭素社会に向けたエネルギー効率への要求が極限まで高まる中で、シリコンという物質が持つ物理的な限界が明らかになってきました。電気自動車(EV)の普及や再生可能エネルギーの送電、次世代通信規格6Gといった新たな社会インフラにおいて、シリコンの性能では対応しきれない領域が生まれています。

こうした背景から、シリコンの限界を打破する次世代の半導体材料として、人工ダイヤモンド半導体に世界中の研究者や企業が注目しています。シリコンと比較して数万倍とも言われる理論性能は、EVの航続距離を劇的に延ばし、6G通信網の超高速化を実現し、過酷な宇宙空間での動作さえ可能にするポテンシャルを秘めています。

人工ダイヤモンドとシリコンの性能比較で見る決定的な違い

ダイヤモンドが究極の半導体と呼ばれる理由は、その並外れた物性値にあります。半導体材料の性能を決定づける主要なパラメータにおいて、ダイヤモンドはシリコンだけでなく、現在普及が進む炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)といったワイドバンドギャップ半導体さえも凌駕しています。

バンドギャップの違いが生む耐圧性能の差

半導体の基本性能を決める最も重要な指標の一つがバンドギャップです。バンドギャップとは、電子が価電子帯から伝導帯へ遷移するために必要なエネルギーの大きさを示すもので、この値が大きいほど高い電圧に耐えることができ、高温環境下でも安定して半導体としての性質を維持できます。

シリコンのバンドギャップは約1.1 eV(エレクトロンボルト)です。これに対し、次世代パワー半導体として普及しているSiCは約3.3 eV、GaNは約3.4 eVで、これらは「ワイドバンドギャップ半導体」と呼ばれています。しかし、ダイヤモンドはこれらをさらに大きく上回る5.47 eVという値を誇ります。この巨大なバンドギャップは「ウルトラワイドバンドギャップ」とも称され、シリコンの約5倍にあたる数値です。シリコンでは到底不可能な高電圧・高温動作を実現する物理的な基盤がここにあります。

絶縁破壊電界における30倍以上の耐圧性能の違い

バンドギャップの広さは、絶縁破壊電界にも直結します。絶縁破壊電界とは、電圧をかけた際に絶縁性が保てなくなる限界の強さを示す指標です。シリコンの絶縁破壊電界が約0.3 MV/cmであるのに対し、ダイヤモンドは10 MV/cm以上と、実に30倍以上の耐圧性能を持っています。

この数値が持つ意味は極めて重大です。同じ電圧を制御するデバイスを作る場合、ダイヤモンドを用いれば理論上シリコンデバイスの30分の1以下の厚み(ドリフト層厚)で済むことになります。半導体デバイスの電気抵抗(オン抵抗)は厚みに比例するため、デバイスを極薄化できることは電力損失を劇的に低減できることを意味しています。これこそが、ダイヤモンドが「究極の低損失デバイス」たり得る物理的な根拠です。

熱伝導率の違いがもたらす放熱性能の革新

パワー半導体にとって最大の課題は「熱」の処理です。電流を流した際に発生するジュール熱をいかに効率よく逃がすかが、システムの性能と寿命を大きく左右します。シリコンの熱伝導率は約1.5 W/cmKであり、決して熱に強い材料とは言えません。高放熱材料として採用されるSiCでも約5 W/cmKにとどまります。

ダイヤモンドの熱伝導率は室温で22 W/cmKという驚異的な値を記録しています。これはシリコンの約15倍、放熱用部材として広く使用される銅(約4 W/cmK)の5倍以上にあたり、固体物質中で最高レベルの数値です。この圧倒的な放熱性能により、従来EVのインバータや高出力レーザー装置に必要だった複雑な水冷機構や大型のファンが不要となる可能性があります。ダイヤモンド半導体は自ら熱を瞬時に拡散させるため、空冷化や冷却レス化が可能となり、システム全体の重量と体積を大幅に削減できるのです。

キャリア移動度の比較と高速動作性能の違い

電子や正孔(ホール)が物質中をどれだけ速く移動できるかを示す「移動度」は、高速スイッチングや通信用途において極めて重要な指標です。シリコンの電子移動度は約1500 cm²/Vs、正孔移動度は約450 cm²/Vsです。一方、ダイヤモンドは電子移動度が最大4500 cm²/Vs、正孔移動度が3800 cm²/Vsに達します。

ここで特筆すべきは、SiCやGaNではバンドギャップが広がると移動度が低下する傾向があるのに対し、ダイヤモンドは「広いバンドギャップ」と「高い移動度」を両立している点です。この特性により、高電圧を扱いながらもテラヘルツ波領域に迫る超高速での信号増幅が可能となり、6G通信のキーデバイスとして大きな期待が寄せられています。

性能指数で見る人工ダイヤモンドとシリコンの圧倒的な差

半導体の性能をより総合的に評価するために、「性能指数(Figure of Merit)」という指標が用いられます。これは単一の物性値ではなく、実際のデバイス応用時におけるポテンシャルを総合的に示す指標です。

バリガ性能指数(BFOM)が示す数万倍の省エネ性能

バリガ性能指数(Baliga Figure of Merit)は、パワー半導体の低損失性能を示す指標です。値が大きいほどオン抵抗を低く抑えられ、電力損失が少ないことを意味します。シリコンを「1」とした場合、SiCは約340〜500、GaNは約1000〜2000程度の値となります。SiCやGaNがシリコンに対して数百倍から数千倍優れていることがわかりますが、ダイヤモンドはさらに桁が違います。

ダイヤモンドのBFOMはシリコンの約23,000倍から80,000倍という天文学的な数値です。これは、ダイヤモンドを用いたパワーデバイスが理論上シリコンデバイスの数万分の一の損失で動作可能であることを示唆しており、電力変換効率を限りなく100%に近づける「究極の省エネデバイス」としての可能性を秘めています。

ジョンソン性能指数(JFOM)が証明する高周波性能の優位性

高周波かつ高電圧での動作限界を示すジョンソン性能指数(Johnson Figure of Merit)でも、ダイヤモンドの優位性は明確です。シリコンを「1」とした場合、SiCは約400、GaNは約800ですが、ダイヤモンドは約2500〜8000という値に達します。この指数は破壊電界と飽和電子速度の積の二乗に比例するため、両方の値が高いダイヤモンドが圧倒的に有利です。マイクロ波やミリ波帯域で高出力な信号を扱うレーダーや通信基地局の増幅器として、既存材料を大きく凌駕する性能を持つことが数値で証明されています。

半導体材料の性能比較一覧

| 項目 | シリコン(Si) | SiC | GaN | ダイヤモンド |

|---|---|---|---|---|

| バンドギャップ | 1.1 eV | 3.3 eV | 3.4 eV | 5.47 eV |

| 絶縁破壊電界 | 0.3 MV/cm | 約3 MV/cm | 約3.3 MV/cm | 10 MV/cm以上 |

| 熱伝導率 | 1.5 W/cmK | 5 W/cmK | 約1.3 W/cmK | 22 W/cmK |

| 電子移動度 | 1500 cm²/Vs | 約900 cm²/Vs | 約2000 cm²/Vs | 最大4500 cm²/Vs |

| 正孔移動度 | 450 cm²/Vs | 約120 cm²/Vs | 約350 cm²/Vs | 3800 cm²/Vs |

| BFOM(Si=1) | 1 | 340〜500 | 1000〜2000 | 23,000〜80,000 |

| JFOM(Si=1) | 1 | 約400 | 約800 | 2500〜8000 |

シリコンは安価で加工技術が成熟していますが、高電圧・高温・高周波には不向きです。SiCはEVのインバータに適した材料であり、GaNはACアダプタや通信基地局向けに強みを持っていますが、それぞれの物性には限界があります。ダイヤモンドは耐圧、放熱、高速動作のすべての面でこれら既存材料を上回り、まさに「全方位型」の究極材料と評価されています。ただし、その実現には「作ることの難しさ」という大きな壁が存在しています。

ダイヤモンド半導体の最新研究開発動向と技術的ブレイクスルー

理論値がいかに優れていても、実際にデバイスとして製造できなければ実用化は実現しません。しかし近年、日本の研究機関や企業を中心にダイヤモンド半導体の実用化に向けた大きな技術的ブレイクスルーが相次いでおり、研究のフェーズは「基礎研究」から「実証実験」へと移行しつつあります。

佐賀大学・嘉数誠教授が達成した世界的偉業

佐賀大学の嘉数誠教授らのグループは、ダイヤモンド半導体デバイスの開発において世界をリードする成果を次々と発表してきました。

2023年には、ダイヤモンド半導体デバイスにおいて出力電力875 MW/cm²、出力電圧3659 Vという世界最高値を達成しました。この成果は、ダイヤモンドが実際にシリコンやSiCを遥かに超えるパワー密度で動作できることを実証した歴史的なものです。このデバイスが190時間以上の連続動作でも劣化が見られなかったことは、課題とされていた長時間の動作安定性を証明する意味で非常に大きな意義を持っています。

さらに2025年12月8日には、電子線描画技術(EB描画)を用いてゲート長157 nmという極微細な「T型ゲート構造」を持つダイヤモンドMOSFETの作製に成功したことが発表されました。この微細化により、電力利得遮断周波数(fMAX)120 GHzを達成しています。従来のマイクロ波帯(3〜30 GHz)を超えてミリ波帯(30〜300 GHz)での増幅が可能であることを意味するこの成果は、Beyond 5G(6G)通信や宇宙空間での大容量通信システムへの応用を現実的なものとしました。このデバイスでは二酸化窒素(NO2)を用いたp型ドーピング技術が採用されており、ダイヤモンド表面にNO2を吸着させて正孔(ホール)を誘起させるこの手法は、従来のイオン注入法に伴う結晶ダメージを回避できる画期的なプロセスとして評価されています。

Orbray株式会社が確立した基板技術の革新

デバイスの土台となるダイヤモンドウェハの製造において、日本のOrbray株式会社(旧アダマント並木精密宝石)は世界的なフロントランナーです。ダイヤモンドウェハの大型化を阻む最大の要因は、高品質な大口径基板の入手が困難であることでした。従来は「高圧高温法(HPHT)」で作られた小さなダイヤモンドを種結晶としていましたが、数ミリ角が限界でした。

Orbrayはサファイア基板上にイリジウム(Ir)膜を成膜し、その上にダイヤモンドを成長させる「ヘテロエピタキシャル成長」技術を確立しています。サファイアとダイヤモンドは熱膨張係数が異なるため通常は冷却時に割れてしまいますが、Orbrayは「マイクロニードル法」や「ステップフロー成長法」という独自の技術でこの課題を克服しました。

特にステップフロー成長法は画期的な技術です。サファイア基板をあえて傾斜(オフ角)させてカットし、原子レベルの階段(ステップ)を作ることで、ダイヤモンドがステップの端から横方向(ラテラル方向)に整然と成長していきます。この仕組みにより欠陥(転位)が横に逃げるため、上方向に伸びる結晶の品質が劇的に向上するのです。この技術を活用して高品質な2インチ(50mm)ウェハの量産化に成功しており、現在はさらに大きなインチサイズへの挑戦と、(111)配向という高品質な結晶面の大型化が進められています。

海外勢による開発競争の激化

海外でもダイヤモンド半導体の開発競争が加速しています。米国のDiamond Foundry社はスペインのエストレマドゥーラ州トルヒージョに巨大な製造工場を建設しており、太陽光発電で稼働するこの施設は年間最大1000万カラットの合成ダイヤモンド生産を目指しています。同社は2023年に世界初の100mm(4インチ)単結晶ダイヤモンドウェハの製造を発表しました。シリコンウェハのようにダイヤモンドを「スライス」して量産する技術を追求しており、EVのパワーエレクトロニクスおよびAIプロセッサの熱管理をターゲットとしています。

合成ダイヤモンドの老舗であるElement Six(デビアスグループ)は、6G通信や量子コンピューティング分野に注力しています。2024年から2025年にかけて日本のOrbrayとの戦略的提携を発表し、世界最高品質のウェハ級単結晶ダイヤモンドの供給体制を強化しました。量子メモリや量子ネットワークに不可欠な高純度ダイヤモンドの製造において、Element Sixの技術とOrbrayの基板技術の融合は、業界のスタンダードを形成する可能性を持っています。

ダイヤモンド半導体の実用化を阻む課題と最先端の製造技術

ダイヤモンド半導体のポテンシャルは非常に大きい一方で、量産化にはまだいくつかの高いハードルが残されています。

ウェハの大口径化とコスト削減という壁

シリコンウェハは直径300mm(12インチ)が主流ですが、ダイヤモンドは研究レベルでようやく2インチ(約50mm)や4インチに到達した段階です。デバイスの製造コストを下げるには、一度に大量のチップを製造できる大口径ウェハが不可欠となります。

高品質な単結晶を得るには、同じダイヤモンドを種結晶とする「ホモエピタキシャル成長」が理想的ですが、この方法では種結晶のサイズ以上に大きくすることができません。そのため異なる物質の上にダイヤモンドを成長させる「ヘテロエピタキシャル成長」が必要となります。Orbrayが採用するイリジウム/サファイア基板法は大口径化に最も近い技術ですが、異種材料間の格子定数の不整合により発生する転位(結晶のずれ)をいかに減らすかが課題です。転位密度が高いとリーク電流の原因となり耐圧性能が劣化するため、パワーデバイスの実用化に向けてさらなる高品質化の研究が精力的に進められています。

CARE法が実現する原子レベルの超精密研磨

ダイヤモンドは地球上で最も硬い物質であるため、その加工は極めて困難です。半導体デバイスの製造にはウェハ表面を原子レベルで平坦にする必要がありますが、従来の機械研磨では表面に微細な傷(加工変質層)が入ってしまい、デバイス性能を低下させていました。

この課題を解決する技術として注目されているのが、大阪大学と株式会社ジェイテックコーポレーション(JTEC)などが開発したCARE法(Catalyst Referred Etching:触媒基準エッチング)です。CARE法は従来の「削る」研磨とは全く異なる原理に基づいています。白金(Pt)などの触媒と純水を用い、化学反応によってダイヤモンド表面の炭素原子を除去する仕組みです。触媒表面で生成されたOHラジカルがダイヤモンド表面の凸部にある炭素原子と反応し、COやCO2としてガス化させて取り除きます。触媒は基準面(定盤)にあり凸部のみが触媒に接触するため、凹部は削られず最終的に原子レベルで平坦な面が得られます。

この技術により、機械的なダメージを一切与えずに表面粗さ(Ra)0.1 nm以下という驚異的な平滑性を実現しました。JTECはこの技術を用いた装置を製品化しており、ダイヤモンド半導体の歩留まり向上に不可欠な基盤技術を提供しています。

n型ドーピングの困難さという根本的な技術課題

半導体として機能させるには、不純物を混ぜる「ドーピング」によって電気を運ぶキャリアを作る必要があります。ダイヤモンドの場合、ホウ素(Boron)を混ぜたp型半導体は比較的容易に製造できますが、リン(Phosphorus)などを混ぜたn型半導体の製造が極めて困難であるという根本的な課題が存在します。リン原子は炭素原子よりも大きいため、ダイヤモンドの結晶格子に組み込むと歪みが生じやすく、ドーパントとしての活性化エネルギーが高いことから室温では電気が流れにくい性質を持っています。

このため、現在のダイヤモンドデバイス開発の主流はp型のみで動作するFET(電界効果トランジスタ)や、表面の水素終端層を利用した2次元正孔ガス(2DHG)デバイスとなっています。理想的な低損失インバータなどを構成するにはn型とp型を組み合わせたCMOS構造やパワーMOSFETが必要であり、n型ドーピング技術の確立、あるいはn型を使わない独創的なデバイス構造の開発が、今後の大きな研究テーマです。

ダイヤモンド半導体が変える未来のアプリケーション

ダイヤモンド半導体が実用化された場合、社会のさまざまな分野に大きな変革をもたらすと期待されています。ここでは、その具体的なアプリケーションと社会へのインパクトについて詳しく解説します。

EVの航続距離を飛躍的に延伸する可能性

EVにおけるダイヤモンド半導体の最大のメリットは、電力変換効率の向上と冷却システムの簡素化による劇的な軽量化です。現在のEVでは、バッテリーの直流電流をモーター駆動用の交流電流に変換するインバータで約5〜10%程度の電力が熱として失われています。ダイヤモンド半導体を採用すれば、この損失を大幅に低減でき、その分だけ航続距離が伸びます。

さらに重要なのが熱管理(サーマルマネジメント)の改善です。既存のシリコンやSiCインバータは動作時に高温になるため水冷システムや大型のヒートシンクが必須であり、これらは車体重量を増加させスペースを圧迫しています。熱伝導率に優れ200℃以上の高温でも動作可能なダイヤモンド半導体を採用すれば、冷却系の簡素化や空冷化が実現できます。インバータの小型化・軽量化と電力損失の低減を組み合わせることで、バッテリー容量を増やすことなく充電一回あたりの航続距離を現在の1.5倍〜2倍、将来的には1000kmを超えるレベルにまで引き上げることが現実的な目標として掲げられています。これは、ガソリン車を完全に置き換えるための最後のピースとなる技術です。

6G通信の実現と宇宙インフラへの貢献

2030年頃の実用化が見込まれる6G通信では、100 GHzを超えるサブテラヘルツ波やテラヘルツ波が使用される予定です。周波数が高くなると空気中での減衰が激しくなるため、基地局には非常に高い出力のアンプが必要となります。既存のGaNでも100 GHz付近が限界とされていますが、ダイヤモンドは120 GHz以上での動作が既に実証されており、高周波かつ高出力な信号を扱える唯一無二の材料として位置づけられています。

宇宙空間においても、ダイヤモンド半導体は重要な役割を果たします。宇宙空間は強い放射線(宇宙線)が飛び交う過酷な環境であり、シリコンデバイスは誤動作や破壊を起こしやすいため厳重なシールドが必要です。ダイヤモンドは炭素原子間の結合が非常に強く、放射線に対する耐性が極めて高いという特性を持っています。人工衛星や惑星探査機の制御チップとして、メンテナンス不可能な宇宙での信頼性を担保する重要素材となり得ます。

量子コンピューティングとセンシング分野への応用

ダイヤモンド中の「NVセンター(窒素-空孔対)」と呼ばれる構造は、室温で量子状態(量子ビット)を維持できるという特異な性質を持っています。これは、極低温冷却が必要な超伝導方式の量子コンピュータに対する大きなアドバンテージです。OrbrayやElement Sixが進める高純度単結晶ウェハの開発は、この量子デバイスの実用化に直結する技術であり、常温動作する量子コンピュータや脳磁計、地磁気センサとしての超高感度な量子センサの実現を後押ししています。これらの技術は医療診断や自動運転のナビゲーションに革命をもたらす可能性を秘めています。

2026年以降のダイヤモンド半導体のロードマップと将来展望

ダイヤモンド半導体は、もはや実験室の中だけの研究テーマではなくなっています。2023年の佐賀大学による世界最高出力の実証、Orbrayによる2インチウェハ量産技術の確立、そして2025年の120 GHz高周波動作の達成と、実用化に向けた重要なマイルストーンが次々とクリアされてきました。

2026年以降は、いくつかの重要なフェーズへの移行が予想されます。まず実証実験の本格化として、EV用インバータや通信基地局アンプへの試作搭載が進み、実際のシステム内での性能評価が行われる段階に入ります。佐賀大学とJAXAの連携に見られるように、宇宙航空分野での先行利用も期待されています。

ウェハ技術の面では、2インチから4インチへの移行が進み、コストダウンへの道筋がより明確になる見通しです。Diamond FoundryやElement Sixといった海外勢との国際的な競争が、技術革新を一層加速させる要因となるでしょう。

産業エコシステムの観点では、日本のOrbray(基板)、JTEC(加工装置)、佐賀大学(デバイス設計)といった各分野の専門プレイヤーが連携し、材料供給からデバイス製造までのサプライチェーンが形成されつつあります。日本がダイヤモンド半導体の分野で世界をリードしている現状は、将来の産業競争力において大きなアドバンテージとなり得ます。

シリコンが半導体の「鉄」であるならば、ダイヤモンドは「チタン」や「カーボンファイバー」のような存在です。特殊かつ高付加価値な用途から普及が始まり、やがてその応用範囲を広げていく展開が想定されます。ダイヤモンド半導体のポテンシャルはシリコンを置き換えることにとどまらず、人類がかつて到達できなかったエネルギー効率と動作領域を切り拓く鍵を握っています。半導体技術の歴史が大きく転換するこの時代において、人工ダイヤモンド半導体とシリコンの性能の違いを理解しておくことは、今後のテクノロジー動向を読み解くうえで重要な視点となるでしょう。

コメント