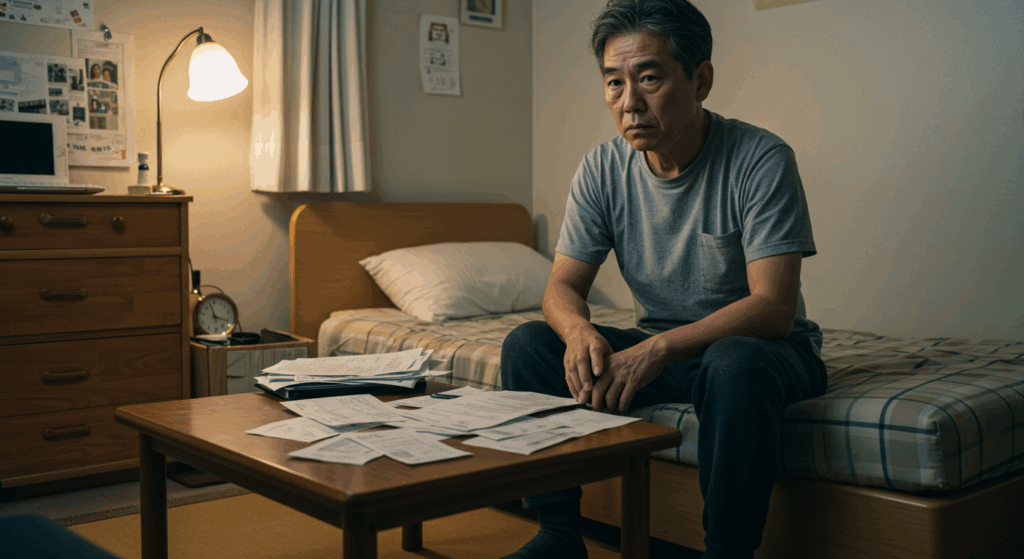

生活保護における住宅扶助は、受給者の住居費を支援する重要な制度ですが、様々な理由により減額されることがあります。住宅扶助の減額は受給者の生活に直接的な影響を与えるため、その理由を正しく理解し、適切な対処法を知っておくことが重要です。

2025年現在、物価高騰を受けて生活扶助には月額1,500円の特例加算が実施されている一方で、住宅扶助については引き続き厳格な基準が適用されています。住宅扶助は地域と世帯人数によって上限が設定されており、この基準を少しでも超えると居住が認められないという厳しい制度となっています。

住宅扶助の減額通知を受けた場合は、慌てずに内容を詳細に確認し、疑問点があれば速やかに福祉事務所に相談することが大切です。また、収入申告義務の適切な履行や、制度変更への対応も重要なポイントとなります。本記事では、住宅扶助減額の主な理由から具体的な対処法、法的手続きまで詳しく解説します。

生活保護の住宅扶助が減額される主な理由は何ですか?

住宅扶助が減額される理由は複数ありますが、最も一般的なのは世帯人数の変動です。子供の就職や結婚による世帯離脱、大学進学による別居、死別や離婚による世帯構成の変化などが該当します。特に注意すべきは、児童が大学生になった場合で、大学生は原則として世帯分離となるため、実際には同居していても世帯人数としてカウントされなくなり、住宅扶助の減額対象となります。

収入の増加も重要な減額理由の一つです。生活保護受給者に収入が発生した場合、その収入分が翌月の生活保護費から差し引かれる「収入認定」という仕組みが適用されます。収入には就労収入だけでなく、年金、各種手当、保険金、不動産収入、仕送りなど、あらゆる金銭的な収入が含まれます。生活保護受給者には収入申告義務があり、故意に収入を隠した場合は不正受給として厳しく処罰されます。

制度改定による影響も見逃せません。生活保護制度は年に一度見直しが行われ、物価変動や経済情勢を考慮して基準額が改定されます。基準額が下がった場合は住宅扶助も減額される可能性があります。ただし、2025年度については物価高騰への配慮から、生活保護基準の引き下げが見送られている状況です。

居住条件の変更による減額もあります。受給者が住宅扶助の上限を超える家賃の物件に転居した場合、または既存の居住物件の家賃が値上げされて上限を超えた場合、住宅扶助は基準額内でのみ支給され、超過分は自己負担となります。東京23区(1級地-1)の例では、単身世帯で床面積15平米超の場合53,700円、2人世帯で64,000円、3人世帯では69,800円となっています。

住宅扶助減額の通知を受けた時の具体的な対処法を教えてください

住宅扶助減額の通知を受けた際の最初のステップは、変更通知書の詳細確認です。通知書には変更理由、変更後の金額、変更開始日などが記載されているため、以下の点を必ず確認しましょう。変更理由が正当なものかどうか、計算に誤りがないかどうか、変更開始日が適切かどうか、不明な点がないかどうかを慎重にチェックすることが重要です。

疑問や異議がある場合は、速やかに福祉事務所の生活保護担当に相談することが必要です。担当ケースワーカーに詳細を説明し、減額理由について確認を求めましょう。相談時には変更通知書、家賃契約書、世帯構成に関する書類、収入に関する証明書類を準備しておくと効果的です。福祉事務所では面談による詳細な説明を受けることができ、多くの疑問はこの段階で解決されます。

福祉事務所の決定に納得できない場合は、審査請求制度の活用を検討できます。この制度は、行政処分に対して不服がある場合に、上級の行政機関に対して再審査を求めるものです。審査請求は処分を知った日から3か月以内に行う必要があり、都道府県知事に対して書面で申し立てを行います。審査請求期間中も処分は有効ですが、請求が認められれば処分が取り消される可能性があります。

住宅扶助の減額により現在の住居の家賃が基準額を大幅に超える場合は、転居による対応を検討する必要があります。福祉事務所では住居探しの支援も行っており、住宅扶助の範囲内で適切な住居を紹介してもらえます。転居に際しては、転居費用(引っ越し代、敷金、礼金など)についても住宅扶助として支給される場合があるため、事前にケースワーカーに相談することが重要です。この支援制度を活用することで、経済的負担を軽減しながら適切な住居を確保することが可能です。

住宅扶助の基準額を超える家賃の物件に住んでいる場合はどうすればよいですか?

住宅扶助の基準額を超える家賃の物件に住んでいる場合、最初に検討すべきは特別基準の適用です。身体障害者、高齢者、病気療養中の方など、特別な事情がある場合には、通常の住宅扶助基準額を超えて支給される特別基準が適用される場合があります。単身者の場合、通常基準額の1.3倍(3人世帯と同額)まで認められることがあります。特別基準の適用を受けるには、医師の診断書や障害者手帳などの証明書類が必要です。

特別基準の適用が困難な場合は、転居支援制度の活用が現実的な解決策となります。福祉事務所では住宅扶助の範囲内で適切な住居を紹介する支援を行っており、転居に伴う費用についても住宅扶助として支給される場合があります。転居費用には引っ越し代、敷金、礼金、不動産仲介手数料などが含まれ、事前にケースワーカーと相談することで、これらの費用の支給可能性を確認できます。

段階的な対応プロセスとして、まず現在の家賃が基準額をどの程度超えているかを正確に把握し、その超過分を自己負担で継続できるかを検討します。自己負担が困難な場合は、ケースワーカーに転居の必要性を相談し、転居先の候補を探し始めます。転居先は住宅扶助の基準額内で、かつ生活に必要な条件を満たす物件を選択することが重要です。

長期入院による特別な配慮も知っておくべき制度です。9ヶ月以上の入院になると住宅扶助の支給が停止されるため、退院前に住居を確保する必要があります。この場合、障害者グループホームの利用は有効な選択肢の一つで、一般的な賃貸物件よりも支出が少なく、入院中でも事前体験ができるため、退院と同時に移住することが可能です。グループホームは住宅扶助の基準内で利用でき、食事や生活支援サービスも提供されるため、一人暮らしが困難な方には特に適した選択肢となります。

収入申告漏れによる住宅扶助減額を避けるにはどうすればよいですか?

収入申告漏れを防ぐためには、まず収入申告義務の詳細な理解が不可欠です。生活保護受給者には、どんな小額の収入でも必ず申告する義務があります。申告が必要な収入には、就労収入(アルバイト、日雇いを含む)、年金、各種手当、保険金、給付金、売上金、売却益、仕送り、援助金、その他の金銭的収入が含まれます。「少額だから申告しなくても大丈夫」という考えは危険で、申告漏れや虚偽申告は不正受給となり、厳しい処罰の対象となります。

適切な収入申告の方法として、収入が発生した場合は速やかにケースワーカーに連絡し、収入申告書を提出します。申告の際は、収入の内容、金額、支払日、支払者などを正確に記載する必要があります。就労収入の場合は、給与明細書や源泉徴収票などの証明書類も併せて提出します。現金で受け取った場合でも、支払者に証明書の発行を依頼し、適切な証拠を残すことが重要です。

収入申告のタイミングも重要なポイントです。収入が発生した時点で速やかに申告することが原則ですが、月末までに申告すれば翌月の保護費から適切に調整されます。定期的な収入がある場合は、毎月決まったタイミングで申告書を提出することで、申告漏れを防ぐことができます。また、臨時収入がある場合は、その都度速やかに申告することが求められます。

申告漏れが発覚した場合の対応として、気づいた時点で速やかに申告することが最も重要です。故意の隠蔽でなければ過度に処罰されることは少ないですが、継続的な申告漏れは不正受給とみなされる可能性があります。申告漏れが発覚した場合は、該当期間の保護費の返還を求められることがありますが、誠実に対応することで重大な処罰を避けることができます。収入の記録や証明書類を日頃から適切に保管し、疑問があれば事前にケースワーカーに相談することで、申告漏れを未然に防ぐことが可能です。

住宅扶助減額の決定に不服がある場合の法的対処法はありますか?

住宅扶助減額の決定に不服がある場合、審査請求制度が最初の法的対処手段となります。審査請求は、生活保護に関する決定(却下決定、停止・廃止決定、返還額の決定など)に不服がある場合、都道府県知事に対して決定の取消しを求める手続きです。この請求は処分のあったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。審査庁は請求のあった日から50日以内に裁決を行わなければならず、50日以内に裁決がない場合は審査請求が棄却されたものとみなすことができます。

都道府県知事の行った裁決に対して不服がある場合は、再審査請求を行うことができます。これは厚生労働大臣に対して行う手続きで、裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に行う必要があります。再審査請求は審査請求よりもさらに上位の機関による判断を求めるもので、より専門的な検討が期待できます。

行政訴訟については、処分取消の裁判を起こす場合、まず審査請求の手続きを経た後でなければ裁判を起こすことができません(審査請求前置主義)。処分の取消訴訟は、処分又は裁決のあったことを知った日から6ヶ月以内に起こす必要があります。行政訴訟では、処分の違法性について裁判所が最終的な判断を下すため、最も確実な救済手段といえます。

弁護士支援と費用援助も重要な制度です。弁護士は審査請求や再審査請求の代理人となって、事実を主張し、生活保護法や関係通知の解釈・適用を示して決定の取消しを求める活動を行っています。日本弁護士連合会では、審査請求や再審査請求について弁護士を代理人として委任することについて、日本司法支援センターに委託して実施する法律援助事業によって援助を行っています。生活保護の申請や審査請求の代理を依頼する場合は基本的に費用はかからず、日本弁護士連合会の委託援助事業という枠組みで法テラスから費用が支払われます。弁護士への相談を希望する場合は、各地の弁護士会に相談することが推奨され、収入の少ない人の訴訟費用を立替えてくれる法律扶助制度が法テラスで提供されているため、弁護士費用が用意できない場合でも適切な法的支援を受けることが可能です。

コメント