生活保護制度は、経済的に困窮している方々に対して最低限度の生活を保障する重要な社会保障制度です。特に高齢化が進む現代社会において、生活保護受給者の方が介護用品や福祉用具を必要とするケースが増加しています。生活保護には8種類の扶助があり、その中でも医療扶助と介護扶助が福祉用具の購入に深く関わっています。多くの方が「どのような介護用品が購入対象になるのか」「申請手続きはどうすればよいのか」「費用負担はどうなるのか」といった疑問を抱えています。2024年4月からは福祉用具の選択制も導入され、制度はより柔軟になりました。また、2025年度からは生活扶助の特例加算も増額されるなど、制度の改善が続いています。本記事では、生活保護受給者の方が安心して必要な介護用品を利用できるよう、購入対象範囲から申請手続き、費用負担まで詳しく解説いたします。

生活保護受給者が医療扶助で購入できる介護用品にはどのようなものがありますか?

生活保護受給者が購入できる介護用品は、主に特定福祉用具販売の対象となる9種類の福祉用具です。これらは他の人が使用した後で再利用することに心理的抵抗があるものや、使用によって元の形態や品質が変わってしまうものが中心となっています。

購入可能な福祉用具の詳細は以下の通りです。まず、腰掛便座には洋式便器の上に置いて高さを補うもの、立ち上がりの際に便座から手をついて立ち上がることができる機能を付加したもの、ポータブルトイレなどが含まれます。次に、自動排泄処理装置の交換可能部品として、レシーバー、チューブ、タンク等のうち交換可能な部品が対象となります。

2022年4月から新規追加された排泄予測支援機器は、膀胱内の尿の溜まり具合を超音波により測定し、尿意の可能性を表示する最新の機器です。入浴補助用具については、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトなど幅広い用具が対象となっています。

簡易浴槽は工事を伴わないで使用できる浴槽が対象で、取水・排水のために工事を伴うものは除外されます。移動用リフトのつり具の部分では、移動用リフトに連結可能な、つり具、スリング、シートなどの身体に適合させて用いる部分が購入対象です。

2024年4月から選択制が導入された固定用スロープは段差解消のためのもので持ち運びが容易でないもの、歩行器は歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し移動時に体重を支える構造を有するもの(歩行車を除く)、歩行補助つえは多点杖などの歩行を補助する機能を有するもの(松葉杖を除く)が対象となります。

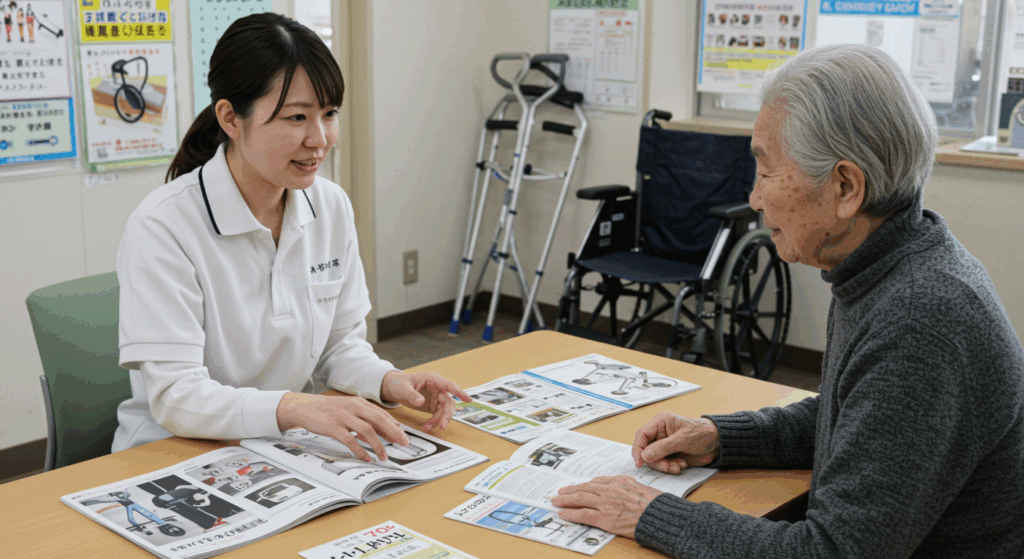

これらの福祉用具の購入には、利用者の身体状況や生活環境に応じた適切な選定が重要であり、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員との相談を通じて、最適な用具を選択することができます。

生活保護の介護扶助と医療扶助の違いは何ですか?福祉用具はどちらで対応されますか?

生活保護制度における医療扶助と介護扶助は、それぞれ異なる目的と対象範囲を持つ重要な制度です。これらの違いを理解することで、適切な扶助を受けることができます。

医療扶助は、生活保護受給者が医療を受ける際の費用を国が負担する制度で、「すべての疾病」が対象となります。保険適用の範囲内であれば費用負担なしで医療サービスを受けることが可能で、生活保護受給者は国民健康保険料の支払いも免除されます。医療券を使用して指定医療機関で治療を受けることができ、一般的な診療、治療、手術、処方、入院などの医療行為を網羅しています。ただし、美容整形、健康診断、予防接種などは対象外です。

一方、介護扶助は、介護や支援が必要な生活保護受給者に対して、介護サービスや福祉用具の貸与などを提供する制度です。提供されるサービスは介護保険の給付対象となる介護サービスと同等のもので、福祉用具も含まれています。介護扶助では、福祉用具の貸与(レンタル)と特定福祉用具の購入の両方が対象となります。

福祉用具の対応については、主に介護扶助で対応されます。生活保護受給者であっても介護保険の対象者は介護保険制度を優先利用することになるため、65歳以上の方や40歳から64歳で特定疾病による要介護状態の方は、介護保険制度を通じて福祉用具を利用します。この場合、介護保険料は生活保護費から支給されるため、受給者の実質的な金銭負担はありません。

具体的な運用では、福祉用具貸与の対象品目として車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置などがあります。これらは要介護度や身体状況に応じて利用可能な品目が決められており、レンタルとして提供されます。

購入対象となる特定福祉用具については、排泄や入浴などに使用する種目が中心で、心理的抵抗や衛生面を考慮して購入が認められています。福祉用具購入費の支給基準は、年間10万円(税込)までが限度額となっており、生活保護受給者の場合は自己負担分も介護扶助として支給されるため、実質的な負担はありません。

生活保護受給者が福祉用具を購入する際の申請手続きと必要書類について教えてください

生活保護受給者が福祉用具を購入する際の申請手続きは、複数のステップを踏む必要がありますが、適切な手順を理解することでスムーズに進めることができます。

初期段階の手続きとして、まず担当のケースワーカーに福祉用具の必要性について相談します。この段階で、どのような福祉用具が必要なのか、利用者の身体状況や生活環境について詳しく説明することが重要です。まだ要介護認定を受けていない場合は、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定は市区町村の介護保険担当窓口で申請し、認定調査員による訪問調査と主治医意見書に基づいて判定されます。

ケアプラン作成段階では、ケアマネジャーがアセスメントを行い、利用者の身体状況、生活環境、家族の状況などを総合的に評価してケアプランを作成します。このケアプランには、必要な福祉用具の種類、利用目的、利用期間の見込みなどが詳細に記載されます。ケアマネジャーは福祉用具専門相談員と連携し、最適な福祉用具の選定を行います。

必要書類の準備では、以下の書類が必要となります。要介護認定の結果通知書、ケアマネジャーが作成した利用者のアセスメントシート、ケアプラン、サービス利用票、介護保険証のコピーなどが基本的な書類です。さらに、福祉用具購入・住宅改修の場合は、保護変更申請書・同意書(様式第2・3)、アセスメントシート(様式1)、福祉用具購入流れ・保護変更申請書などの専用書類も必要になります。

福祉事務所での審査では、提出された書類を基に福祉事務所が審査を行います。この審査では、福祉用具の必要性、適切性、費用の妥当性などが検討されます。審査期間は通常2週間程度で、保護が決定されると介護券が送付されます。介護券は月単位で発行され、この介護券を使用して福祉用具のレンタルまたは購入を行うことができます。

実際の購入手続きでは、介護券を福祉用具事業者に提示し、選定された福祉用具を購入または利用開始します。支払い方法には「償還払い」と「受領委任払い」の2通りがあります。償還払いでは一旦全額を支払った後に払い戻しを受け、受領委任払いでは自己負担分のみを支払います。生活保護受給者の場合、受領委任払いを選択することで経済的負担を軽減できる場合があります。

注意点として、個別のケースによって申請手続きや必要書類が異なる場合があるため、詳細は最寄りの福祉事務所や担当ケースワーカーに事前に確認することが重要です。また、2024年3月1日より医療扶助のオンライン資格確認が実装されており、将来的にはマイナンバーカードを使用した手続きの簡素化も予定されています。

福祉用具のレンタルと購入はどちらがお得ですか?2024年から始まった選択制について詳しく知りたいです

2024年4月から導入された福祉用具の選択制は、利用者にとって大きなメリットをもたらす重要な制度改正です。この制度により、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖について、レンタルか購入かを選択できるようになりました。

レンタルのメリットは多岐にわたります。まずコスト効率性の面では、標準型の自走車いすの一般購入額128,000円に対して、介護保険でレンタルすると月額500円程度(自己負担1割の場合)で利用できます。短期間の利用であれば、明らかにレンタルの方が経済的です。身体状況への柔軟な対応も大きな利点で、要介護度の変化や身体機能の改善・悪化に応じて、その都度適切な福祉用具に変更できます。

専門的メンテナンスについては、福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し、定期的にメンテナンスを行うことが義務付けられています。故障時の対応も事業者が行うため、利用者の負担が大幅に軽減されます。また、処分の心配がないことも重要なポイントで、大型の福祉用具の場合、処分費用も相当額になることがあります。

レンタルのデメリットとしては、レンタル用の福祉用具は自分だけのものではないため、汚れや傷をつけないよう常に注意が必要です。また、長期利用でのコスト増が懸念され、利用期間が長期化した結果、レンタル料の合計が買取価格より高くなるケースが多く見られます。

購入のメリットでは、長期利用でのコスト優位が最大の利点です。特に3年以上の利用が見込まれる場合は、購入を検討する価値があります。自己所有による自由度も重要で、自分専用として使用でき、必要に応じてカスタマイズや改造も可能です。クッションを追加したり、手すりの位置を調整したりと、個人のニーズに合わせた改良ができます。

購入のデメリットとしては、状況変化への対応困難があります。状態が変化して想定よりも福祉用具の利用期間が短くなった場合、レンタルよりも高くつく、あるいはさらに買い替えが必要になり、金銭的な負担が増すケースがあります。メンテナンス負担も重要な考慮事項で、故障時の修理や部品交換も自分で手配する必要があります。

選択基準の考え方では、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者に十分な説明を行い、必要な情報を提供します。選択の際には、利用予定期間の見込み、身体状況の変化の可能性、経済的な負担の比較検討、メンテナンスの必要性と負担、居住環境との適合性、家族の介護負担軽減効果を総合的に考慮することが重要です。この選択制により、利用者一人ひとりの状況に最も適した形で福祉用具を利用できるようになっています。

生活保護受給者の福祉用具購入における支給限度額と自己負担はどうなっていますか?

生活保護受給者の福祉用具購入における支給限度額と自己負担は、介護保険制度との関係で決定されており、受給者にとって非常に有利な仕組みとなっています。

基本的な支給限度額について、介護保険制度における福祉用具購入費は、年間(4月1日から翌年3月31日まで)10万円(税込)までが限度額となっています。この限度額は要支援・要介護度に関係なく一律で設定されており、生活保護受給者についても同様の限度額が適用されます。通常の介護保険利用者であれば、費用の1割、2割または3割は自己負担となり、最大9万円(1割負担者)、8万円(2割負担者)または7万円(3割負担者)が支給されます。

生活保護受給者の特別な扱いでは、最も重要なポイントとして、自己負担分も介護扶助として支給されるため、実質的な負担はありません。これは生活保護制度の根本的な考え方である「最低限度の生活を保障する」という理念に基づいています。65歳以上の生活保護受給者は「第1号被保険者」として、40歳から64歳の受給者は「第2号被保険者」として介護保険サービスを利用できますが、いずれの場合も介護保険料は生活保護費から支給されるため、受給者の金銭負担はありません。

支払い制度の詳細運用では、福祉用具購入費の支給方法に「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。償還払いでは利用者が一旦全額を支払い、その後自己負担分を除いた7~9割が払い戻されます。受領委任払いでは利用者は自己負担分のみを支払い、残りは保険者から事業者に直接支払われます。生活保護受給者の場合、受領委任払いを選択することで、一時的な経済的負担を回避できます。

高額介護サービス費制度との関係でも、生活保護受給者は特別な配慮を受けています。生活保護を受給している人の月額負担上限は15,000円となっており、これは第1段階に該当する最も基本的な負担上限額です。実際は生活保護を受けていると窓口負担は0円の場合が多く、さらに手厚い保護を受けています。

2025年度の制度改善として、生活保護の「生活扶助」について、物価高騰を考慮した特例加算が500円増額され、月額1500円の支給となります。この追加加算は2025年10月から開始され、2年間の時限措置となります。消費者物価指数の上昇、特に光熱・水道や食料の大幅な価格上昇を受けての措置であり、生活保護利用世帯の家計負担軽減に寄与します。

再購入の取り扱いでは、原則として同じ用途や機能が同一の福祉用具の再購入はできませんが、福祉用具を破損した場合や要介護度が著しく高くなった場合など特別な事情があり必要と認められる時は、再度支給されます。これにより、受給者の状況変化に柔軟に対応できる制度となっています。

コメント