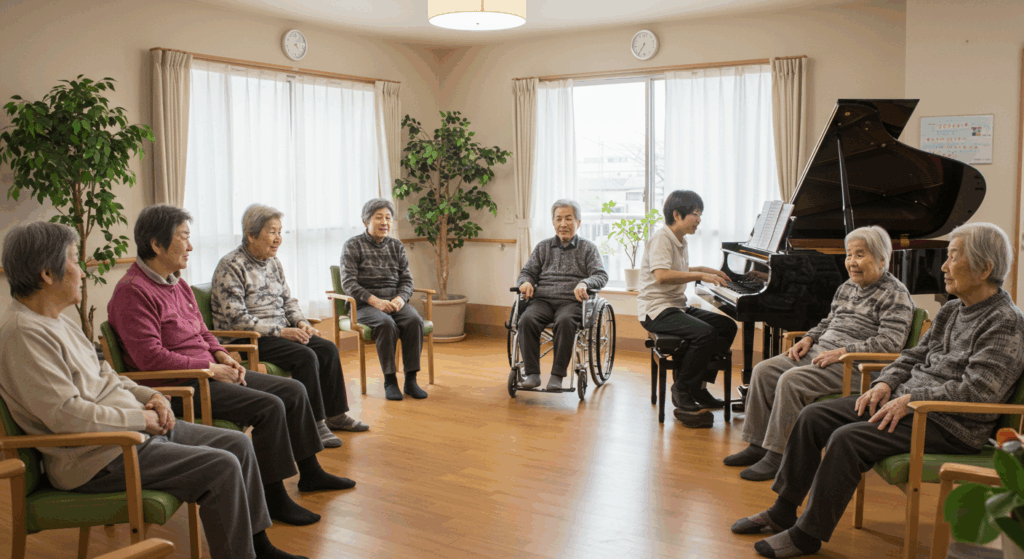

高齢化社会が進展する現代において、老人ホームでの音楽活動は入居者の生活の質を向上させる重要な要素として注目されています。特に楽器演奏は、認知機能の維持・向上、身体機能の活性化、精神的な安定、そして社会参加の促進など、多面的な効果をもたらす活動として位置づけられています。しかし、老人ホームという環境での楽器選びには、高齢者の身体的特性や安全性、そして施設の環境に配慮した適切な選択が求められます。本記事では、老人ホームでの演奏に最適な楽器のおすすめと選び方について、科学的根拠に基づいた詳細な解説を行い、実際の導入から運営まで包括的にご紹介します。

老人ホームでの楽器選びの基本原則

老人ホームでの楽器演奏を成功させるためには、適切な楽器選択が何より重要です。楽器選びの際に考慮すべき基本原則として、まず軽量性と持ちやすさが挙げられます。高齢者の方々の身体的負担を最小限に抑え、長時間の演奏でも疲労を感じにくい楽器を選択することが、継続的な音楽活動の実現につながります。

簡単な音出しも重要な要素です。複雑な技術や特別な訓練を必要とせず、初心者でも直感的に音を出せる楽器であれば、音楽経験のない方でも気軽に参加できます。これにより、より多くの入居者が音楽活動に参加し、その恩恵を受けることができます。

また、老人ホームという集団生活の環境では、適切な音量管理が欠かせません。他の入居者の生活に配慮しながら、楽しく音楽活動を行うためには、音量をコントロールしやすい楽器や、自然に適度な音量で演奏できる楽器を選ぶことが重要です。

さらに、練習場所とスペースの確保についても事前に検討する必要があります。施設の限られたスペースでも効果的に使用できる楽器を選択することで、継続的で質の高い音楽活動が実現します。これらの基本原則を踏まえることで、老人ホームでの楽器演奏はより効果的で安全な活動となります。

最もおすすめする楽器とその理由

ピアノ・電子ピアノ

老人ホームでの楽器演奏において、ピアノは最も推奨される楽器の一つです。多くの高齢者の方にとって馴染み深い楽器であり、演奏方法も比較的理解しやすく、初心者向けから上級者向けまで幅広い楽譜が用意されているため、様々なレベルの方が挑戦できます。

ピアノの最大の魅力は、伴奏楽器としての優秀性にあります。合唱や他の楽器との合奏において中心的な役割を果たし、音楽活動全体の質を向上させることができます。また、電子ピアノを選択すれば、音量調整やヘッドフォンの使用が可能になり、時間や場所を選ばずに練習できる環境を提供できます。

弦楽器:ヴァイオリンとチェロ

弦楽器では、ヴァイオリンとチェロが特におすすめです。ヴァイオリンは美しく豊かな音色で多くの人に愛され、見た目の優美さも演奏する喜びを高めます。一方、チェロは落ち着いた深みのある音色が特徴で、座って演奏できるため高齢者の方にも身体的負担が少なく取り組みやすい楽器です。

これらの弦楽器は表現力の豊かさが大きな魅力であり、演奏者の感情や思いを音楽に込めて表現することができます。聴く人の心に深く響く演奏を通じて、演奏者と聴衆の間に特別な絆が生まれます。

打楽器系:参加しやすさを重視

打楽器系では、マラカス、タンバリン、鈴、ハンドベルなどが特におすすめです。これらの楽器は振ったり叩いたりするだけで簡単に美しい音が出るため、音楽経験がない方でも即座に参加できます。

軽量性と安全性も打楽器の大きな利点です。持ちやすく、万が一落としても大きな事故につながりにくい設計になっているため、身体機能に制限がある方でも安心して使用できます。また、グループでの演奏に適しており、参加者同士の一体感を生み出す効果も期待できます。

参加しやすい楽器の詳細解説

タンバリン:リズム感の向上に最適

タンバリンは、片手で持って振るだけで美しい響きを生み出す楽器です。リズム感を養うのに最適で、他の楽器との合奏においてもリズムの基盤を支える重要な役割を果たします。様々なサイズや音色のタンバリンが市販されているため、演奏者の身体的条件や好みに合わせて最適なものを選択できます。

タンバリンの演奏は、手首の適度な運動にもなり、関節の可動域維持や血流促進の効果も期待できます。また、演奏方法が直感的で理解しやすいため、認知機能に制限がある方でも参加しやすい楽器として重宝されています。

鈴:最も簡単で効果的

鈴は楽器の中でも最も簡単に音を出せる楽器の一つです。手に持って振るだけで清涼感のある美しい音が響くため、認知症の方や身体機能に制限がある方でも無理なく参加できます。

複数の人が同時に鈴を使用することで、美しいハーモニーを創り出すことができ、グループ演奏の醍醐味を味わえます。鈴の音色は心を落ち着かせる効果があり、リラクゼーション効果も期待できるため、音楽療法の観点からも価値の高い楽器です。

ツリーチャイム:視覚的美しさも魅力

ツリーチャイムは、金属製の管を吊り下げた美しい楽器で、軽く触れるだけで幻想的な音色を奏でます。見た目の美しさも特筆すべき点で、演奏する喜びと同時に視覚的な楽しみも提供します。

音量も適度で繊細な表現が可能なため、静かな環境での演奏や、瞑想的な音楽活動にも適しています。メンテナンスがほとんど不要な点も、施設での使用において大きな利点となります。

トーンチャイム:協調性を育む

トーンチャイムは、一人一本ずつ異なる音程のチャイムを持ち、グループで協力して演奏する楽器です。この特性により、協調性とチームワークを自然に育む効果があります。

音楽理論の基礎を学ぶのにも適しており、教育的価値の高い楽器として位置づけられます。参加者同士のコミュニケーションが必要となるため、社会的交流の促進にも大きく貢献します。

カスタネット:指先の運動効果

カスタネットは、スペイン発祥の伝統的な打楽器で、指先の細かい動きを鍛える効果があります。リズム感を養うのに最適で、フラメンコなどの情熱的な音楽にも挑戦できる楽しみがあります。

手指の運動として非常に効果的で、認知機能の維持にも役立ちます。小さくて軽い楽器のため、持ち運びも容易で、個人練習にも適しています。

楽器演奏がもたらす科学的に証明された効果

認知機能への画期的な効果

近年の脳科学研究により、高齢者の楽器演奏が認知症予防や脳機能維持に科学的に証明された効果があることが明らかになっています。特に注目すべきは、京都大学の積山薫教授らのグループが2025年に発表した画期的な研究結果です。

この研究では、高齢期(平均年齢73歳)に始めた楽器練習を4年間継続することが、認知機能、脳構造、脳機能の加齢による低下を防ぐことが示されました。楽器練習を継続していた「継続群」と他の趣味に移行した「中止群」を比較した結果、中止群ではワーキングメモリ成績が低下し、被殻という脳部位が萎縮し、小脳機能の低下なども起きていたのに対して、継続群ではそのような低下・萎縮が見られませんでした。

さらに、短期間での効果も確認されており、楽器初心者の高齢者66人(平均年齢73歳)を対象にした研究では、4カ月間の鍵盤ハーモニカのグループレッスンを受けたグループのほうが、楽器演奏と直接関係しない言語記憶を含めて認知機能や脳機能が向上していることが確認されています。

身体機能の維持・向上効果

楽器演奏は身体機能の維持・向上にも重要な役割を果たします。楽器演奏には手指の細かい動き、腕や肩の動き、場合によっては全身の動きが伴います。これらの動作は、関節の可動域を維持し、筋力の低下を防ぐ効果があります。

正しい姿勢での演奏は、体幹の筋力強化にもつながります。特に座位での楽器演奏は、背筋を伸ばした正しい姿勢を維持する必要があるため、自然に体幹の筋肉が鍛えられます。また、呼吸法を意識した演奏は、肺機能の維持にも貢献します。

精神的効果とリラクゼーション

音楽が持つリラクゼーション効果は、精神的な健康維持に大きく貢献します。美しい音色を奏でることで、ストレス解消や情緒の安定が図られ、日常生活の質の向上につながります。

演奏の達成感は自己効力感を高め、生活への意欲や自信の向上をもたらします。懐かしい楽曲を演奏することで、過去の良い思い出がよみがえり、心に温かい感情をもたらす効果も確認されています。

社会的効果とコミュニケーション促進

合奏や合唱を通じて、他の入居者や職員との交流が深まることも重要な効果の一つです。音楽は言葉を超えたコミュニケーションツールとして機能し、孤独感の軽減や人間関係の構築に役立ちます。

発表会や慰問演奏などの機会を通じて、社会とのつながりを感じることができ、生きがいや社会参加意識の向上にもつながります。

音楽療法としての位置づけと専門的アプローチ

音楽療法の基本概念

音楽療法は、音楽の持つ力を活用して心身の健康を促進する専門的な治療法です。老人ホームでの楽器演奏も、この音楽療法の一環として位置づけることができます。音楽療法では、個人の能力や状態に応じて適切な楽器や音楽活動を選択し、段階的にプログラムを進めていきます。

音楽療法の効果は科学的にも証明されており、特に認知症患者への効果については多くの研究報告があります。音楽は脳の感情に関連する部位を活性化させ、その結果、心に安らぎや喜びをもたらす効果があります。

専門的なアプローチの重要性

言語機能が低下した方でも、音楽を通じてコミュニケーションを取ることが可能になる場合があります。これは、音楽処理に関わる脳の部位が、言語処理とは異なる部位であるためです。適切な音楽療法アプローチにより、従来のコミュニケーション方法では困難だった表現や交流が可能になります。

演奏者に求められるスキルと指導法

コミュニケーション能力の重要性

老人ホームで演奏指導を行う際には、楽器演奏の技術以上にコミュニケーション能力が重要です。高齢者との交流を楽しむ姿勢や、彼らのニーズに配慮する柔軟さが求められます。一人ひとりの身体的条件や認知機能の状態を理解し、それに応じた指導方法を選択する必要があります。

安全性への配慮

安全性への配慮も欠かせません。楽器の取り扱い方法を丁寧に説明し、事故やけがを防ぐための注意事項を共有することが大切です。特に、身体機能に制限がある方や認知症の方には、より細やかな配慮が必要です。

忍耐力と理解力

高齢者の学習ペースは個人差が大きく、時には思うように進歩しない場合もあります。そのような時でも諦めずに、その人のペースに合わせて継続的に支援していく姿勢が求められます。

プログラムの企画と効果的な運営

事前調査の重要性

効果的な音楽プログラムを企画するためには、入居者の音楽的背景や好みを事前に調査することが重要です。年代によって親しみのある楽曲や楽器が異なるため、多様なニーズに対応できるプログラムを準備する必要があります。

継続的な改善とフィードバック

定期的にプログラム内容を見直し、新しい要素を取り入れることで、マンネリを防ぎ継続的な関心を維持することができます。入居者からのフィードバックを積極的に収集し、それをプログラムの改善に活かすことも大切です。

季節感と特別プログラム

季節感を取り入れた楽曲選択や、記念日や行事に合わせた特別プログラムの実施も効果的です。これにより、音楽活動がより意味深いものとなり、参加者の満足度も向上します。

シニア向けおすすめ楽器の詳細分析

ウクレレ:シニアに最適な弦楽器

ウクレレは、シニアの方に特に推奨される楽器の一つです。楽器の中でも比較的マスターしやすく、楽器初心者でも気軽に始めやすい楽器として知られています。管楽器のように肺活量を必要とせず、シニア世代で体力の衰えを感じている方でも問題なく取り組むことができます。

ウクレレの物理的な特徴として、重量が軽いため練習しやすく、持ち運びも楽である点が挙げられます。弦は4本(ギターは6本)で、ナイロン素材で柔らかいため、コードを押さえるのも楽にできます。指先を使うことで脳の活性化を促し、脳の老化を防止し、若々しさを保つ効果も期待できます。

オカリナ:温かみのある音色が魅力

オカリナは、柔らかくて温かみのある音色が魅力的な気鳴楽器です。運指(指使い)や息使いがリコーダーと似ているため、楽器の中では比較的難易度が低い楽器とされています。穴をふさいで吹くだけで音が出る簡単な楽器なので、楽器初心者にもおすすめです。

ウクレレやギターと違い、弦の交換などのメンテナンスやチューニングが不要な点も利点として挙げられます。これにより、楽器の管理が簡単で、継続的な使用が容易になります。

ハンドベル:グループ演奏の醍醐味

ハンドベルは、グループでの演奏に最適な楽器です。一人一本ずつ異なる音程のベルを持ち、協調性を養い、チームワークを育む効果があります。視覚的にも美しく、演奏する喜びと同時に視覚的な楽しみも提供します。

音楽理論の基礎を学ぶのにも適しており、教育的価値も高い楽器です。グループでの演奏を通じて、社会性や協調性を自然に育むことができます。

楽器レンタルサービスと導入方法

レンタルサービスの活用メリット

老人ホームでの楽器活動を始めるにあたって、楽器レンタルサービスの活用は効果的な選択肢の一つです。一般的な楽器レンタルサービスでは、月額制で楽器を施設への配送または店舗での受け取りが可能で、初期費用を抑えて利用できます。

ヤマハ楽器レンタルをはじめとする大手楽器店では、月々リーズナブルな料金で気軽に楽器を利用でき、新品・中古が選択可能で、レンタル料を充当して途中購入することも可能です。これにより、まずは試験的に楽器活動を始めてから、効果を確認した上で購入を検討することができます。

専門サービスの導入

専門的な音楽サービスとして、高齢者福祉施設での音楽演奏は入居者の生活に彩りを添える重要な文化活動として注目されており、無償のボランティア活動から専門的な音楽療法まで幅広い価格設定があります。

演奏家派遣サービスでは、45分までのミニコンサートの演奏料金設定があり、生演奏だけでなく楽器レンタルなども含めた包括的なサービスを提供しています。

安全対策と注意点

演奏実施前の準備

老人ホームでの楽器演奏を実施する際には、入居者の安全と健康を最優先に考えた対策が必要です。演奏者や指導者は、高齢者の身体的・心理的状況を十分に理解し、適切な配慮を行う必要があります。

演奏実施前の準備として、施設のスタッフとの連携が欠かせません。事前に伝えられた注意事項や高齢者の体調、特別な配慮が必要な方について情報共有を行うことが、演奏会の円滑な進行に寄与します。

感染症対策

感染症対策については、老人ホームでは厳格な管理が実施されています。外部から来る演奏者に対しても、手洗いや擦り込み式消毒剤での消毒、うがいの実施、マスクの着用が求められます。

具体的には、施設や居室に入る際に手指の消毒を必ず行い、咳が出る場合には必ずマスクを着用し、風邪をひいている場合や発熱している場合は演奏を控えることが重要です。

事故防止対策

事故防止については、高齢者の自立した生活を支えるという観点から、事故防止を目的として日常の行動を過度に抑制したり制限したりすることは望ましくありません。しかし、高齢者の多くは身体的機能および認知的機能の低下が進み、危機回避のための反射行動も低下するため、楽器演奏においても適切なリスク管理が必要です。

予算と費用対効果の検討

初期投資の考え方

老人ホームでの楽器導入における予算計画は、施設運営の重要な要素の一つです。楽器購入費用については、レクリエーション用楽器として、マラカスやタンバリン、鈴、ハンドベルなどの基本的な楽器は比較的手頃な価格で購入できます。

専用のレクリエーション用品として、「どこでもハンドホーン」(1オクターブの音階ホーン8個セット)のような製品も市販されており、初期投資を抑えながら音楽活動を開始することが可能です。

演奏サービスの費用相場

演奏サービスの費用相場については、無償のボランティア活動から専門的な音楽療法まで幅広い価格帯があります。専門的な演奏サービスでは、実際の演奏時間は45分程度でも、移動時間、楽器のセッティング、リハーサル、片付けまでを含めると1回の公演で半日程度の時間が必要となるため、それに応じた料金設定となっています。

長期的なコストパフォーマンス

コストパフォーマンスの観点から、音楽活動は入居者の生活の質向上に対する投資として非常に効果的です。音楽は性別や年代、趣味・趣向、障がいの有無に関係なく万人に受け入れられやすく、健常者の健康増進、高齢者のADL向上、障がい児・者の発達支援など、医療や福祉、教育分野での活用が進んでいます。

楽器を鳴らすことで脳の働きや身体の動き、発声が促され、自然に笑顔が表れたり、リズムに合わせて身体を揺らしたりする効果が見られます。楽器演奏は、認知症が進んで言葉が出にくい人や歌いにくい人も参加することが可能で、認知症の予防、手先の運動、社会参加の促進など多面的なメリットがあります。

季節行事と発表会の企画

季節に合わせたプログラム

老人ホームでの楽器演奏は、季節行事や特別なイベントと組み合わせることで、より豊かな体験を提供することができます。季節ごとの行事は、入居者に季節の移り変わりを感じさせ、生活にメリハリと楽しみをもたらす重要な要素です。

春から夏にかけては、ひな祭り、お花見、母の日、父の日、夏祭りなどの行事があります。これらの季節では気候が良いため、屋外での演奏企画も可能で、近くの保育園や幼稚園の子どもたちとの交流イベントも活発に行われます。

多世代交流の促進

楽器演奏を通じた多世代交流は、入居者に大きな喜びをもたらし、社会とのつながりを感じさせる機会となります。地域の子どもたちや学生との合同演奏会などを通じて、高齢者と若い世代との交流を促進する取り組みが各地で行われています。

発表会の教育的効果

発表会の企画においては、作品の説明や制作のエピソードを語る場も設けることが重要です。これにより、楽器演奏に込められた思いを他の人と分かち合うことができ、演奏への意欲がさらに高まり、日常生活の活力にもつながります。

外部連携とプロフェッショナルサービス

専門団体との連携

老人ホームでの楽器演奏の質を向上させるために、外部の専門団体やプロの演奏家との連携も重要です。NPO法人パフォーマンスバンクなどの団体では、120組超の登録グループの中から最適な演奏者を紹介し、毎回異なる楽器やジャンルのコンサートを提供しています。

このような多様性は「毎回新たな発見があって楽しい」として入居者から高い評価を得ています。専門的なプログラムにより、施設内での楽器活動のレベル向上に大きく貢献し、入居者により豊かな音楽体験を提供します。

プロによる指導効果

プロの演奏家による指導は、入居者の技術向上だけでなく、職員のスキル向上にも寄与します。定期的な専門指導により、施設全体の音楽活動の質が向上し、より効果的な音楽療法の実践が可能になります。

効果の測定と継続的改善

効果測定の重要性

楽器演奏活動の効果を適切に評価し、継続的に改善していくことが重要です。身体機能の維持向上、入居者同士のコミュニケーション促進、認知機能の改善などの効果を定期的に測定し、プログラムの改善に活かすことが求められます。

データ活用とフィードバック

これらの効果を数値化し、記録することで、楽器演奏活動の価値を客観的に評価することができます。また、家族や関係者への報告により、活動への理解と支援を得ることも可能になります。

継続的な改善のためには、入居者からのフィードバックを積極的に収集し、プログラムに反映させることが重要です。個人の好みや身体的条件の変化に応じて、楽器の選択や演奏方法を調整し、すべての入居者が参加しやすい環境を維持することが求められます。

成功事例と実践的な導入手順

実際の成功事例

老人ホームでの音楽活動の成功事例として、音楽療法士以外にも地域ボランティアや家族などのサポートを得て、週に1度音楽療法の場を設けている施設があります。このような施設では、ピアノ演奏とともに1時間に10曲ほどを全員で歌ったり、身体を動かしリズムをとりながら歌ったりする活動が行われています。

集団での参加が困難な方のために、1対1の個人セッションを実施し、童謡や昔懐かしの曲だけでなく、ジャズや外国音楽、発声や発語を促すプログラムなども提供している施設もあります。

段階的導入のポイント

楽器導入を成功させるための推奨事項として、まず高齢者が使いやすい簡単な楽器から始めることが重要です。複雑な技術を必要とする楽器よりも、直感的に操作できる楽器を選択することで、多くの入居者が参加しやすくなります。

予算配分については、レクリエーション費用の一部として楽器購入を検討し、段階的に楽器の種類と数を増やしていく方法が効果的です。最初は基本的な打楽器セットから始めて、活動の定着と効果を確認した上で、より多様な楽器を導入することが推奨されます。

現在のトレンドと将来展望

デジタル技術の活用

近年、50代から70代で楽器を始める方が増加している傾向があります。この背景には、健康寿命の延伸や生きがいづくりへの関心の高まりがあります。老人ホームでも、単に聴くだけの音楽活動から、積極的に演奏に参加する活動へとシフトしている傾向が見られます。

デジタル技術の活用も進んでおり、電子楽器やアプリを使った音楽活動も注目されています。これらの技術は、従来の楽器では困難だった表現を可能にし、新たな音楽体験を提供しています。

多世代交流の拡大

また、多世代交流を目的とした音楽プログラムも増加しています。地域の子どもたちや学生との合同演奏会などを通じて、高齢者と若い世代との交流を促進する取り組みが各地で行われています。

継続的な取り組みのポイント

モチベーション維持の重要性

音楽活動を継続的に行うためには、参加者のモチベーション維持が重要です。小さな達成でも積極的に評価し、成功体験を積み重ねることで、継続的な参加につながります。また、個人の進歩を記録し、それを本人や家族と共有することで、達成感と自信を高めることができます。

発表機会の創出

施設内での発表機会の創出も効果的です。家族や他の入居者に向けた演奏会を定期的に開催することで、練習への動機づけとなり、社会参加の機会も提供できます。

老人ホームでの楽器演奏は、単なる娯楽以上の価値を持つ重要な活動です。科学的に証明された認知症予防効果、身体機能の維持向上、精神的な安定、社会参加の促進など、多面的な効果が期待できます。適切な楽器選択、安全対策、職員研修、外部連携、継続的な改善により、すべての入居者にとって意味のある音楽体験を提供することが可能です。

楽器演奏活動は、老人ホームの差別化要因としても重要な要素であり、施設の魅力向上と入居者満足度の向上に大きく貢献します。高齢化社会の進展に伴い、このような文化的サービスへのニーズは今後もさらに拡大することが予想されており、楽器の導入と音楽活動の充実は、施設運営における戦略的投資として位置づけることができるでしょう。

コメント