日本の政治において極めて重要な意味を持つ自民党総裁選は、その実施方式によって選挙の性質が大きく異なります。特に「フルスペック」と呼ばれる方式は、党員・党友を含むすべての投票権者が参加できる最も民主的な形式として知られています。自民党が長年にわたり政権を担ってきた歴史的背景を考えると、総裁選の結果は事実上の首相選出と直結しており、国民生活に直接的な影響を与える極めて重要な選挙プロセスといえるでしょう。2025年に実施された総裁選では、2024年の衆参両院選挙での大敗という厳しい状況の中で、党執行部がフルスペック方式の採用を決定しました。この決定には、党員のつなぎ留めという明確な戦略的意図が込められており、政治空白への批判を覚悟の上での判断でした。フルスペック方式における条件・要件・実施基準を理解することは、日本の政治システムを深く理解する上で不可欠な要素となっています。

フルスペック方式の基本構造と定義

自民党総裁選におけるフルスペック方式とは、自民党総裁公選規程に明確に規定された正式な選出方法であり、国会議員票と党員・党友票の両方を含む形式を指します。この方式の最大の特徴は、党所属の全国会議員だけでなく、全国に分布する党員・党友すべてが投票に参加できる点にあります。民主主義の原則を党内選挙に適用した形式として、党員の参加機会を最大限に保障する仕組みとなっています。

対照的に存在するのが簡易型と呼ばれる選出方法です。簡易型は「特に緊急を要する場合」に限定して採用される方式で、国会議員と都道府県連代表による投票のみで実施されます。全国の党員・党友による直接投票は行われず、時間とコストを大幅に削減できる反面、民主性という観点では制約があります。フルスペック方式と簡易型の最も明確な違いは、党員・党友の直接投票機会の有無という一点に集約されます。

2025年の自民党総裁選がフルスペック方式で実施されることが決定された背景には、複数の政治的要因が絡んでいます。石破茂前総裁の任期満了という通常の選挙サイクルに加えて、2024年の選挙での大敗により党の求心力が大きく低下していた状況がありました。党執行部は、党員のつなぎ留めを最優先課題と位置づけ、たとえ選挙期間中の政治空白を批判されるリスクがあっても、党員・党友の参加機会を保障するフルスペック方式を選択したのです。

2025年総裁選の具体的な実施概要

2025年の自民党総裁選は、9月22日に告示され、10月4日に投開票という日程で実施されました。告示から投開票までの期間は約2週間であり、この期間中に候補者は全国各地で精力的な選挙運動を展開します。投票の構成は、国会議員票295票と党員・党友票295票の合計590票となっており、両者が完全に同数に設定されている点が重要です。

第1回投票において、いずれかの候補者が有効票の過半数である296票以上を獲得すれば、その候補者が直ちに新総裁に選出されます。しかし、過半数を獲得する候補者がいない場合には、得票数上位2人による決選投票が実施される仕組みとなっています。この決選投票の存在が、総裁選を最後まで予測困難なものにしており、過去にも劇的な逆転劇が複数回発生しています。

国会議員数の変動も2025年総裁選の重要な特徴です。2024年の衆参両院選挙での大敗により、自民党所属の国会議員数は368人から295人(衆参両院の議長を除く)へと大幅に減少しました。この減少は、立候補に必要な推薦人20人を集めるハードルを相対的に上昇させる結果となり、候補者にとってより厳しい環境を生み出しました。

立候補に必要な推薦人要件の詳細

自民党総裁選に立候補するためには、党所属国会議員20人の推薦が絶対条件として課せられています。この20人という推薦人要件は、単なる形式的な手続きではなく、立候補者が一定の支持基盤を有していることを客観的に証明する重要な機能を果たしています。推薦人制度の存在により、実質的な支持を持たない候補者が乱立することを防ぎ、選挙の混乱を回避する効果があります。

推薦人要件の歴史的変遷を見ると、近年の選挙では一貫して20人という基準が維持されてきました。2024年の総裁選では過去最多となる9人が立候補し、合計180人の推薦人が名簿に名を連ねるという記録的な数字となりました。これは、派閥の影響力が相対的に低下し、個々の議員が自らの判断で推薦先を決定する傾向が強まっていることを示唆しています。

2025年の総裁選において推薦人要件のハードルが相対的に上昇した理由は、前述の通り国会議員数の減少にあります。368人いた国会議員が295人に減少したことで、20人の推薦人を集めることの難易度が約1.25倍に上昇した計算になります。この変化は、特に小規模な支持グループを持つ候補者にとって大きな障壁となりました。

推薦人名簿は告示日に公表されることが規定されており、誰がどの候補者を推薦したかが明らかになります。この公表制度には重要な意義があり、派閥の動向や政策グループの結束度を外部から分析できる貴重な情報源となります。推薦人は単に立候補を可能にするだけでなく、当選後の政権運営においても重要な支持基盤として機能するため、推薦人名簿の分析は今後の政治動向を予測する上で極めて有用です。

国会議員票の配分メカニズム

国会議員票は、自民党総裁選の投票構成の中で最も単純明快な仕組みを持っています。衆議院議員と参議院議員が1人1票を投じる形で配分され、投票は国会議員個人の判断に完全に委ねられています。ただし、衆議院議長と参議院議長は中立的な立場を保持する必要があるため、総裁選の国会議員票を投じることができないという例外規定があります。

2025年の総裁選における国会議員票は合計295票となりました。この内訳は、衆議院議員195票と参議院議員100票です。衆議院と参議院で議員数に差があるため、必然的に衆議院議員の票が多数を占める構造となっています。国会議員票の特徴は、派閥や政策グループの影響を受けやすい点にあります。

伝統的に自民党では派閥が大きな影響力を持ってきましたが、近年では派閥の拘束力が弱まり、個々の議員が政策志向や個人的な信頼関係に基づいて投票先を決定する傾向が強まっています。2025年の総裁選でも、かつての派閥単位での一致した投票行動は見られず、同じ派閥出身の議員が異なる候補者を支持するケースが多数発生しました。この変化は、自民党内の政治力学が大きく変容していることを示す重要な指標となっています。

党員・党友票の複雑な配分システム

党員・党友票は、フルスペック方式において最も複雑で民主的な仕組みを持つ投票要素です。全国の党員・党友が投票に参加し、その結果を集計して配分されます。党員・党友票の総数は国会議員票と同数の295票に設定されており、この295票を全国47都道府県連に公平に配分する精緻なシステムが構築されています。

党員票の配分方法は2段階のプロセスで実施されます。第一段階として、各都道府県連に基礎票として3票ずつが配分されます。47都道府県に3票ずつ配分すると、合計141票が基礎票として割り当てられることになります。この基礎票制度の目的は、党員・党友数が少ない都道府県にも一定の発言権を保障し、地域間の格差を是正することにあります。

第二段階として、残りの票数154票(295票から141票を差し引いた数)を、各都道府県連の党員・党友数に応じて比例配分します。この配分には最大剰余方式と呼ばれる数学的に公平な計算方法が用いられています。最大剰余方式では、まず各都道府県の党員数に基づく比例計算を行い、整数部分を配分した後、余りの大きい順に残りの票を配分していきます。この方式により、党員数の多い都道府県には相応の票数が配分される一方で、小規模な都道府県も基礎票により一定の影響力を保持できるバランスの取れた配分が実現されています。

各都道府県連では、党員・党友による投票が実施され、その開票作業も都道府県連ごとに行われます。開票結果は、ドント方式と呼ばれる計算方法によって候補者ごとの獲得票に変換されます。ドント方式は比例代表制選挙で広く用いられる議席配分方法であり、各候補者の得票数を1、2、3と順に割っていき、その商の大きい順に票を配分していく仕組みです。

具体的な例を挙げると、ある都道府県連に10票が配分されており、候補者Aが60パーセント、候補者Bが40パーセントの得票を得た場合を考えます。ドント方式で計算すると、候補者Aの得票を1で割った値と候補者Bの得票を1で割った値を比較し、大きい方に1票目を配分します。次に、1票目を獲得した候補者の得票を2で割った値と、まだ票を獲得していない候補者の得票を1で割った値を比較し、2票目を配分します。この作業を繰り返すことで、最終的に候補者Aが6票、候補者Bが4票を獲得するという結果になります。

党員投票の具体的な実施手続き

党員・党友による投票は、郵便投票と投票所における直接投票の2つの方法で実施されることが規定されています。各都道府県選挙管理委員会は、地域の実情や党員の利便性を考慮して、この2つの方法の併用、またはいずれか一方の方法を選択して実施することができます。この柔軟性により、全国各地の多様な状況に対応した投票環境の整備が可能となっています。

郵便投票は、往復はがきを用いて行われる最も広く利用される投票方法です。各都道府県選挙管理委員会から党員・党友の登録住所に投票用の往復はがきが郵送されます。このはがきには立候補者の氏名が印刷されており、投票者は支持する候補者名を記入して返送する仕組みです。郵便投票の最大の利点は、全国どこに居住していても投票できる点にあります。遠隔地に住む党員や、投票日当日に投票所へ行くことが困難な党員にとって、郵便投票は極めて重要な投票手段となっています。

投票の締め切りは、各都道府県選挙管理委員会が指定する郵便局への到着日時で定められます。2024年の総裁選を例にとると、9月26日までに指定郵便局に到着したものが有効とされました。郵便配達には一定の時間を要するため、党本部総裁選挙管理委員会は、投票締切日の2日前までに投函することを党員・党友に強く呼びかけています。この呼びかけは、郵便物が届くまでに少なくとも中1日以上かかることを考慮した実務的な対応であり、投票用紙が締切に間に合わないという事態を防ぐための重要な措置となっています。

投票所での直接投票は、各都道府県選挙管理委員会が設置した投票所において、投票用紙に候補者名を記入する方式で行われます。投票所での投票は投票日当日に実施され、党員・党友は本人確認を経て投票を行います。直接投票の利点は確実性と即時性にあります。郵便投票のように配達の遅延を心配する必要がなく、投票日当日に自らの手で投票用紙を投票箱に投函できる安心感があります。

自民党の党員・党友は全国で約105万人存在しており、この膨大な数の党員・党友による投票を管理し集計することは、大規模な組織運営能力を必要とする作業です。各都道府県連の選挙管理委員会が中心となって、投票用紙の配布、回収、開票、集計という一連の作業を担当します。党員投票の投票率は選挙の注目度や候補者の魅力によって変動しますが、概ね40パーセントから60パーセント程度とされています。投票率が高いほど、党員の関心が高く民主的な選挙が行われていることを示す重要な指標となります。

決選投票における特殊なルール

決選投票は、第1回投票で過半数を獲得した候補者がいない場合に実施される極めて重要な投票プロセスです。決選投票の最大の特徴は、投票の構成が大きく変化する点にあります。この変化が選挙結果に劇的な影響を与える可能性があるため、候補者陣営は決選投票のルールを深く理解した上で戦略を立てる必要があります。

決選投票では、国会議員票295票はそのまま維持されますが、党員・党友票は大幅に圧縮されます。第1回投票で295票だった党員・党友票は、決選投票では各都道府県連に1票ずつの47票に圧縮されるのです。つまり、決選投票は国会議員票295票と都道府県連票47票の合計342票で争われることになります。この大幅な票数の変化により、第1回投票とは全く異なる力学が働くことになります。

各都道府県連の1票は、決選投票に進んだ2人の候補者のうち、その都道府県での第1回投票において得票数が多かった候補者に自動的に配分されます。例えば、ある都道府県で第1回投票において候補者Aが8票、候補者Bが5票を獲得していた場合、決選投票ではその都道府県の1票は候補者Aに配分されます。この仕組みは、第1回投票の結果を都道府県単位で勝敗判定に単純化するものであり、僅差で勝利した都道府県も大差で勝利した都道府県も同じ1票として扱われることになります。

決選投票の仕組みが生み出す最も重要な政治的効果は、第1回投票で党員票を多く獲得してトップに立った候補者でも、国会議員票で劣っていた場合、決選投票で逆転される可能性があるという点です。党員票295票が47票に圧縮されることで、党員票での優位性が大幅に減少し、相対的に国会議員票の重要性が高まります。決選投票における国会議員票の割合は342票中295票、つまり約86パーセントを占めることになり、国会議員からの支持を多く集めた候補者が極めて有利な状況となります。

過去の決選投票から学ぶ教訓

自民党総裁選において決選投票が実施された事例は複数存在し、それぞれが日本政治に大きな影響を与えました。過去の事例を詳細に分析することで、決選投票の仕組みがもたらす政治的効果を理解することができます。

2021年総裁選は、菅義偉首相の任期満了に伴い実施されました。この選挙には河野太郎氏、岸田文雄氏、高市早苗氏、野田聖子氏の4人が立候補しました。第1回投票の結果は、岸田文雄氏256票、河野太郎氏255票とわずか1票差という極めて接戦となりました。高市早苗氏は188票、野田聖子氏は63票を獲得しましたが、過半数を得た候補者がいなかったため、上位2人の岸田氏と河野氏による決選投票が実施されました。

決選投票では、岸田氏が257票、河野氏が170票を獲得し、岸田氏が大差で勝利しました。第1回投票ではわずか1票差だった両者の差が、決選投票では87票差にまで拡大したのです。この劇的な変化は、第1回投票で3位、4位だった高市氏と野田氏の支持者の票が決選投票で岸田氏に大きく流れたことを明確に示しています。この結果から、決選投票では第1回投票で敗退した候補者を支持していた票がどちらに流れるかが勝敗を決定的に左右することが理解できます。

2012年総裁選は、安倍晋三氏、石破茂氏、林芳正氏、石原伸晃氏、町村信孝氏の5人が立候補した激戦となりました。第1回投票では、石破茂氏が199票(うち地方票165票)でトップに立ちました。安倍晋三氏は141票(うち地方票87票)で2位でしたが、両者とも過半数には届かず決選投票となりました。石破氏は特に地方票で圧倒的な支持を得ており、党員・党友から高い人気を誇っていました。

2012年当時の決選投票は、国会議員票のみで争われる仕組みでした。決選投票の結果は、安倍氏108票、石破氏89票となり、安倍氏が逆転勝利を収めました。第1回投票で58票差をつけられていた安倍氏が、決選投票で19票差をつけて勝利したのです。この逆転劇は、党員票で圧倒的に優位に立っていても、国会議員票で劣っている場合、決選投票で逆転される可能性があることを示す典型的な事例となりました。

総裁選期間中の選挙運動の実態

総裁選の告示から投開票までの期間、候補者は全国各地で精力的な選挙運動を展開します。選挙運動には演説会、公開討論会、メディア出演、遊説など多様な形態があり、候補者は国会議員票と党員票の両方を獲得するため、戦略的に活動を展開します。

所見発表演説会は、総裁選告示日に党本部において開催される重要なイベントです。この演説会では、各候補者が党所属国会議員に対して、自らの政策や党再生への決意を訴えます。所見発表演説会は、候補者が正式に自らの政策を表明する最初の機会であり、国会議員票を獲得するための極めて重要な場となります。2025年の総裁選では、9月22日の告示日13時から所見発表演説会が実施されました。

告示翌日には、全候補者による共同記者会見が開催されます。この記者会見では、メディアからの質問に候補者が答える形で、政策の詳細や政治姿勢が明らかにされます。共同記者会見は全国のメディアを通じて広く報道され、国民に候補者の主張が伝わる重要な機会となります。2025年の総裁選では、9月23日午前に共同記者会見が実施されました。

公開討論会は、総裁選期間中に複数回開催される重要なイベントです。公開討論会では、候補者同士が直接議論を交わし、政策の違いや政治姿勢の相違点が浮き彫りになります。2025年の総裁選では、9月23日午後に党本部で青年局・女性局主催の公開討論会が開催されました。また、9月30日には選挙管理委員会主催のネット討論会が実施されました。ネット討論会は双方向性を重視した内容で、党員や広く国民からの質問に候補者が直接答える形式で行われ、従来の一方的な演説とは異なる対話型の選挙運動として注目を集めました。

候補者が党員や国民に直接訴える全国演説会は、総裁選の最大の見せ場の一つです。全国の主要都市で演説会が開催され、候補者は自らの政策や理念を直接訴えます。2025年の総裁選では、9月24日に東京都、9月26日に名古屋市、10月2日に大阪市で演説会が開催されました。演説会は合計3回となりましたが、これは運動期間が短い中で候補者陣営が独自に運動する期間も一定程度確保する必要があり、全体のバランスを考慮した結果です。演説会には一般の党員だけでなく、広く国民も参加できる場合が多く、会場は多くの聴衆で埋め尽くされます。

総裁選期間中、候補者は様々なメディア出演を通じて政策を訴えます。テレビの報道番組、討論番組、新聞・雑誌のインタビューなど、多様なメディアを通じて候補者の主張が伝えられます。総裁選挙管理委員会は、演説会や報道番組出演の内容について各候補者間で公平性が保たれるよう調整を行います。特定の候補者に有利または不利な扱いがないよう、メディア露出の機会や時間配分について細心の注意が払われます。

公式の演説会や討論会以外にも、各候補者陣営は独自の選挙運動を展開します。国会議員への個別の働きかけ、派閥やグループへの説明会、地方での小規模な集会など、様々な形で支持拡大を図ります。推薦人となった国会議員は、その候補者の選挙運動を積極的に支援し、他の議員への働きかけを行います。各都道府県連の有力者も、党員・党友への投票依頼や支持拡大に動きます。

フルスペック方式の意義と構造的課題

フルスペック方式で総裁選を実施することには、複数の重要な意義が存在します。第一に、党員・党友の参加機会を保障することで党内民主主義を実現する点です。自民党は国政政党であり、全国に多くの党員・党友を抱えています。フルスペック方式は、これらの党員・党友に総裁選への参加機会を与えることで、党員の党への帰属意識や参加意識を高める効果があります。党員が自らの投票によって党のリーダーを選出できるという実感は、党組織の活性化にとって極めて重要な要素となっています。

第二に、国民的な関心を集め党の存在感を示す効果があります。フルスペック方式での総裁選は、全国的な選挙運動が展開され、メディアでも大きく報道されます。これにより、自民党という政党の政策や候補者の主張が広く国民に伝わり、党の存在感を高めることができます。特に、自民党が長年政権を担ってきた政党であることを考えると、総裁選は国民にとっても次期首相を事実上選ぶ重要なイベントとして認識されており、高い関心が寄せられます。

第三に、候補者の国民的な人気や支持基盤を測る機会となります。党員・党友投票の結果は、候補者が地方や一般党員からどの程度の支持を得ているかを示す指標となります。国会議員票だけでは見えない候補者の幅広い支持基盤を可視化することで、より民主的で国民の意思を反映したリーダー選出が可能となります。

一方で、フルスペック方式にはいくつかの構造的な課題も指摘されています。第一に、選挙に時間がかかるという点です。党員・党友投票を実施するためには、投票用紙の郵送、投票、開票という一連のプロセスが必要で、告示から投開票まで2週間程度の期間が必要となります。緊急の政治課題がある場合、この期間が「政治空白」として批判されることがあります。特に国際情勢が緊迫している時期や、重要な政策決定が求められている時期に2週間の選挙期間を設けることは、政治的リスクを伴います。

第二に、コストがかかるという点です。全国規模で投票を実施するためには、投票用紙の印刷・郵送費用、開票作業の人件費など、相当のコストが発生します。約105万人の党員・党友に投票用紙を郵送し、回収し、開票するという作業は、党の財政に一定の負担をもたらします。

第三に、決選投票での票の圧縮による問題です。第1回投票で党員票を多く獲得した候補が、決選投票では票が295票から47票へと大幅に圧縮されることで不利になる可能性があります。これは、党員の意思が決選投票で十分に反映されないという批判につながることがあります。党員の支持を得た候補者が国会議員票で逆転されるという事態は、党員投票の意義を減殺するものだという指摘も存在します。

2025年総裁選の固有の特徴と政治的背景

2025年の総裁選は、いくつかの固有の特徴的な状況の中で実施されました。第一に、国会議員数の減少です。2024年の衆参両院選挙での大敗により、自民党の国会議員数は大幅に減少しました。368人いた国会議員が295人へと減少したことで、立候補に必要な20人の推薦人を集めるハードルが相対的に上昇しました。国会議員の約6.8パーセントを推薦人として確保する必要があり、これは候補者にとって決して容易な数字ではありません。

第二に、党員つなぎ留めの重要性です。選挙での敗北により党の求心力が低下する中、フルスペック方式を採用することで党員の参加機会を保障し、党員の離反を防ぐ狙いがありました。党員が自らの投票によって党の再生に参加できるという実感を持つことは、党組織の維持にとって極めて重要でした。もし簡易型を選択していれば、党員の失望を招き、党員数のさらなる減少につながる可能性がありました。

第三に、政治空白への懸念です。国内外に重要な政治課題が山積する中、2週間という選挙期間が政治空白として批判される可能性がありました。しかし、党執行部はこの批判を覚悟の上で、フルスペック方式を選択しました。この判断の背景には、短期的な政治空白のリスクよりも、中長期的な党組織の維持と党員の求心力確保を優先するという戦略的判断がありました。

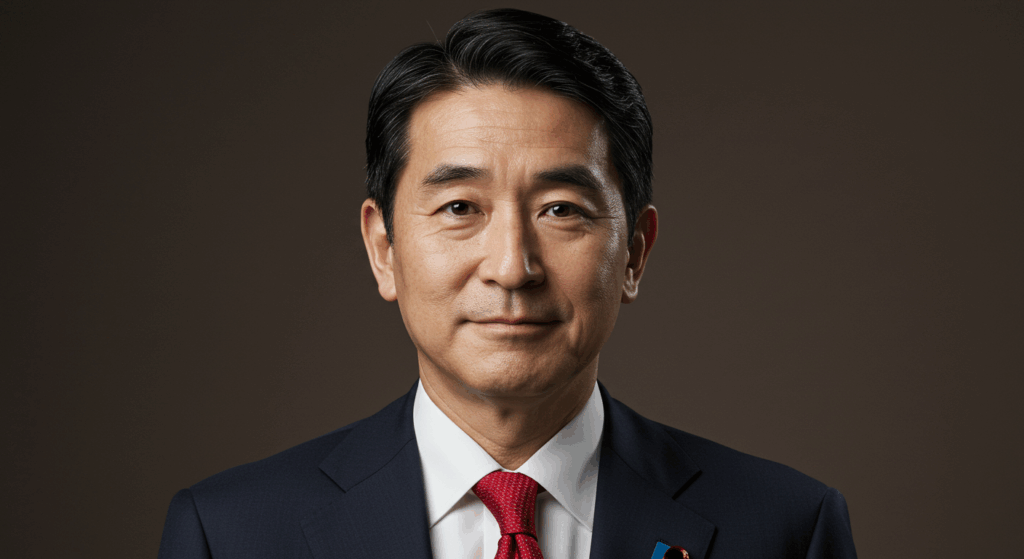

2025年の総裁選には、小林鷹之元経済安全保障担当大臣、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安全保障担当大臣、小泉進次郎農林水産大臣の5人が立候補しました。これら5人の候補者は、それぞれ異なる政策や政治姿勢を持ち、多様な支持基盤を有しています。経済政策、外交・安全保障政策、社会保障政策など、様々な政策分野において候補者間で違いが見られ、党員や国会議員は自らの政策志向に基づいて支持する候補者を選択することができました。

総裁選と首相選出の関係性

自民党総裁選は、単なる党内選挙にとどまらず、日本の政治全体に大きな影響を与える重要なイベントです。自民党は1955年の党創立以来、長年にわたり日本の政権を担ってきた政党であり、2024年から2025年にかけても政権与党の地位にありました。そのため、自民党総裁が事実上の内閣総理大臣となる可能性が極めて高い状況が続いています。

自民党総裁選で新総裁が選出された後、国会において首相指名選挙が行われます。日本国憲法第67条は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と定めています。首相指名選挙は、衆議院と参議院それぞれで行われます。まず衆議院で投票が行われ、過半数の票を得た議員が衆議院の指名候補者となります。続いて参議院でも投票が行われ、参議院の指名候補者が決定されます。

衆議院と参議院で異なる候補者が指名された場合、両院協議会が開かれます。両院協議会でも意見が一致しない場合、日本国憲法第67条第2項の規定により、衆議院の議決が国会の議決とされます。これを「衆議院の優越」と呼びます。この憲法上の仕組みにより、衆議院で過半数を確保している政党の党首が首相に指名される可能性が極めて高くなっています。

自民党が衆議院で過半数の議席を有している場合、または連立与党として過半数を確保している場合、自民党総裁は国会での首相指名選挙で指名される可能性が極めて高くなります。国会で指名された人物は、皇居で行われる親任式において、天皇から正式に内閣総理大臣として任命されます。この親任式を経て、新しい内閣総理大臣が正式に誕生します。

もし自民党が衆議院で過半数を確保できず、連立相手とも合意できない少数与党の状況にある場合、自民党総裁が必ずしも首相に指名されるとは限りません。野党が統一候補を立てて過半数の支持を得た場合、政権交代が起こる可能性があります。また、与党が連立を拡大し、新たな連立相手の党首を首相候補とするケースも理論上は考えられます。

総裁選で勝利した候補者の政策が、今後の日本の政治の方向性を決定します。経済政策では財政出動を重視するのか財政健全化を優先するのか、外交・安全保障政策では対中国強硬路線を取るのか対話を重視するのか、社会保障政策では給付拡大を図るのか持続可能性を重視するのか、これらの政策の方向性は総裁選で選ばれた新総裁の政治姿勢によって大きく左右されます。

総裁選挙制度の歴史的変遷

自民党の総裁選挙は、1955年の党創立以来、様々な変遷を経てきました。初期の総裁選は、派閥の領袖たちによる密室での話し合いで決まることも多く、必ずしも開かれた選挙ではありませんでした。派閥の力学が総裁選を支配し、一般党員の意思が反映される仕組みは十分に整備されていませんでした。

1978年には、党員投票を含む総裁予備選挙が初めて実施され、大平正芳氏が総裁に選出されました。これ以降、党員参加型の総裁選の仕組みが徐々に整備されていきました。党員投票の導入は、自民党の民主化にとって画期的な出来事であり、党員の声を総裁選に反映させる重要な一歩となりました。

2001年の総裁選では、小泉純一郎氏が党員票で圧倒的な支持を得て総裁に選出され、「自民党をぶっ壊す」というキャッチフレーズとともに大きな政治的インパクトを与えました。この選挙は、党員票の重要性を示す象徴的な事例となりました。小泉氏は国会議員票では必ずしも優位ではありませんでしたが、党員票での圧倒的な支持により総裁に選出され、その後の小泉政権は日本政治に大きな変革をもたらしました。

近年では、2012年、2021年と決選投票が実施される接戦が続いており、総裁選は党内だけでなく国民的な関心を集める政治イベントとなっています。総裁選の模様はテレビで生中継され、新聞やインターネットメディアでも詳細に報道されます。総裁選は、国民が政治に関心を持ち、政策について考える重要な機会となっており、日本の民主主義にとって重要な役割を果たしています。

自民党総裁の任期は3年と定められており、連続して就任できる期間は3期までという制限があります。つまり、最長で9年間連続して総裁の地位にとどまることができます。この任期制限は、権力の集中を防ぎ、党内の世代交代を促進する目的で設けられています。安倍晋三元首相は2012年から2020年まで約8年間にわたって総裁を務めましたが、これは連続3期という制限の範囲内でした。任期満了前に総裁が辞任した場合や、任期途中で欠員が生じた場合は、残任期を務める後任総裁を選出する選挙が実施されることがあります。

コメント