2025年4月13日から10月13日まで開催された大阪・関西万博は、開催前の厳しい批判を覆し、多くの来場者を魅了する国際的なイベントとして成功を収めました。9月27日時点で累計来場者数が2500万人を突破し、当初目標とされた約2820万人の達成に向けて順調に推移しています。開催前には建設費の大幅な増加や建設遅延、世論の低い関心度など、数々の課題が指摘されていましたが、実際に開幕すると来場者の満足度は7割を超え、「想像以上に良かった」という声が多数寄せられました。本記事では、大阪万博の成果を来場者数、経済効果、満足度、パビリオン評価、地域への影響など多角的な視点から分析し、開催前の批判から盛況への転換要因、今後の課題と展望までを詳しく解説します。2兆9182億円に達すると試算される経済効果や、リピーター率32.0%という数字が示す魅力、そして次世代への教育的効果など、大阪万博がもたらした多面的な成果を、データと来場者の声をもとに徹底的に検証していきます。

来場者数の実績と目標達成への道筋

大阪・関西万博における来場者数の推移は、この国際的イベントの成功を測る最も重要な指標となっています。2025年9月27日時点で累計来場者数は25,136,185人を記録し、このうちAD証による入場者数は3,063,468人となりました。開幕から168日目でのこの数字は、当初計画されていた約2820万人という目標に対して、極めて順調なペースで推移していることを示しています。

過去の日本での万博開催実績と比較すると、大阪・関西万博の集客力の高さが際立ちます。2005年に愛知県で開催された愛知万博の来場者数は約2205万人でしたが、大阪・関西万博は閉幕前の段階で既にこの数字を大きく上回っています。20年の時を経て、日本が再び世界に示した国際博覧会の開催能力は、国際社会における日本のプレゼンス向上に大きく貢献したと評価できるでしょう。

来場者数の推移を詳しく見ると、開幕直後から高い集客力を維持していたことがわかります。ゴールデンウィークや夏休み期間などの繁忙期には、一日あたりの来場者数が大幅に増加し、会場内は活気に満ちていました。平日と休日で来場者数に差はあったものの、全体として安定した集客を実現しており、運営計画の精度の高さを裏付けています。

AD証による入場者数が300万人を超えている点も注目に値します。AD証とは関係者や招待客などが使用する入場証明書であり、これだけの規模の関係者が万博に関わっていることは、このイベントの社会的な影響力の大きさを物語っています。企業パビリオンの出展企業、海外パビリオンの関係者、メディア関係者、学術関係者など、多様なステークホルダーが大阪万博に参画し、それぞれの視点から万博の価値を評価していました。

目標達成に向けては、閉幕までの残り期間における集客戦略も重要となります。秋季の涼しい気候は来場しやすい環境を提供し、夏季の猛暑を避けて訪問を計画していた層の来場が期待されます。また、閉幕が近づくにつれて「見逃せない」という心理が働き、駆け込み需要が発生することも予想されます。実際、過去の万博でも閉幕間際に来場者数が急増する傾向が見られており、大阪・関西万博でも同様の現象が起こる可能性が高いと考えられます。

経済効果の多層的な分析

大阪・関西万博がもたらす経済効果については、開催前から様々な研究機関が試算を行ってきました。アジア太平洋研究所が発表した「アジア太平洋と関西~関西経済白書2022」によれば、大阪で開催される万博の経済効果は、周辺で行われるイベントも含めて約2兆9182億円に達する見込みとされています。この試算は、万博が地域経済に与える影響の大きさを示す重要な指標となっています。

経済効果の内訳を詳しく見ると、複数の層から構成されていることがわかります。まず直接的効果として、万博会場での飲食や物販などの消費活動、周辺地域の宿泊施設の利用、交通機関の利用などが挙げられます。2820万人規模の来場者が約半年間にわたって関西地域を訪れ、様々な消費活動を行うことで、地域経済に直接的な資金流入が発生しました。

間接的効果としては、万博開催に伴うインフラ整備による建設需要、関連産業への波及効果、雇用創出効果などがあります。会場となった夢洲へのアクセス改善のために大阪メトロ中央線が延伸され、道路網も整備されました。これらのインフラ整備は、万博開催のための一時的な投資ではなく、万博終了後も地域に残るストックとして長期的な価値を持ちます。

建設投資による効果も大きな要素です。会場建設、パビリオン建設、インフラ整備などに投じられた資金は、建設業界を中心に経済を活性化させました。当初125億円とされていた総事業費が最終的に235億円まで増加したことは批判の対象ともなりましたが、これらの投資が地域経済に資金を供給し、雇用を創出したことも事実です。

運営による効果としては、万博期間中の運営スタッフの雇用、警備や清掃などのサービス業務の需要増加、各種イベントやプログラムの実施による経済活動などがあります。数千人規模の運営スタッフが万博に関わり、その人件費や関連経費が地域経済を循環しました。

来場者消費による効果は、経済効果の中でも特に重要な要素です。来場者は万博会場内での消費だけでなく、大阪市内や関西地域の観光施設、飲食店、宿泊施設なども利用します。万博を訪れた観光客の多くは、大阪城や道頓堀、京都や奈良などの周辺観光地も訪問しており、万博が関西全体の観光振興に貢献したことは間違いありません。

JTB総合研究所が発表した「大阪・関西万博を契機とした地域への経済波及効果と観光誘客の方向性について」という研究では、万博が観光産業に与える長期的な影響についても分析されています。万博で関西地域の魅力を知った来場者が、万博終了後もリピーターとして訪れる可能性があり、これは持続的な経済効果につながります。

ただし、経済効果の試算については批判的な見方も存在します。総事業費が会場建設費や運営費だけでなく、インフラ整備費用なども含めると約7600億円に達し、このうち約3000億円が税金から投入されることから、費用対効果への疑問も呈されています。経済効果を過大に見積もることへの警鐘を鳴らす意見もあり、現実的な評価が求められています。

来場者満足度と体験価値の評価

大阪・関西万博の成功を測る上で、来場者の満足度は来場者数と並んで重要な指標となります。三菱総合研究所が実施した調査によれば、開幕後の来場者満足度は7割を超えるという結果が出ており、この数字は万博が提供する価値が来場者の期待を大きく上回っていることを示しています。

日本総合研究所が実施した分析では、コンテンツに対する満足度は上々であり、「想像以上に良かった」との声が多く聞かれました。この評価は、開催前の低い関心度とは対照的であり、実際の体験価値の高さを物語っています。期待値が必ずしも高くなかった分、実際に訪れた来場者が受けた印象は一層強烈だったと考えられます。

具体的に高い評価を受けた要素を見ると、まず大屋根リングの壮大さとその建築美に対する称賛が多く寄せられました。会場のシンボルとなるこの構造物は、木材を多用した環境配慮型の設計であり、その規模と美しさは来場者に強い印象を与えました。リング上からの景色も高く評価されており、会場全体を見渡せる眺望は、多くの来場者にとって記憶に残る体験となりました。大阪湾を望む開放的な景色は、都市型万博ならではの魅力を提供しました。

海上の噴水ショーは、技術とエンターテインメント性を融合させた演出として、幅広い層から支持を集めました。水と光を使った壮大なショーは、日中と夜間で異なる雰囲気を演出し、何度見ても飽きない魅力がありました。特に夜間のライトアップと組み合わされた噴水ショーは、ロマンチックな雰囲気を創出し、カップルや家族連れに人気でした。

各国パビリオンの展示や体験プログラムについても、独創性や教育的価値が高く評価されています。最新技術を駆使した展示、参加型の体験プログラム、各国の文化を紹介する展示など、多様なコンテンツが来場者の知的好奇心を刺激しました。特に、体験型の展示は単なる見学ではなく、来場者が能動的に参加できる点が高く評価されました。

万博GOが2025年7月に実施した「好きなパビリオン投票」では、3067人の投票によって人気ランキングが決定されました。この投票結果は、来場者がどのようなコンテンツに価値を見出しているかを示す貴重なデータとなっています。上位にランクインしたパビリオンには共通して、没入感のある体験、最新技術の活用、メッセージ性の強さ、ホスピタリティの高さなどの特徴が見られました。

アンケート調査で859人の来場者が語った「想像以上だったモノ」としては、パビリオンの展示内容の充実度、スタッフの対応の良さ、最新技術の体感、各国文化との触れ合いなどが上位に挙げられています。これらの要素は、万博の成功要因を理解する上で重要な示唆を与えてくれます。

特に印象的なのは、スタッフの対応の良さが高く評価されている点です。日本の「おもてなし」文化が国際的なイベントの場でも発揮され、来場者に好印象を与えました。言葉の壁を超えて、親切で丁寧な対応を心がけるスタッフの姿勢は、日本らしさを体現するものとして、多くの外国人来場者からも称賛されました。

リピーター率が示す万博の魅力

大阪万博のリピート率32.0%という数字は、このイベントの魅力を示す重要な指標です。約3人に1人が再訪問を選択したという事実は、一度訪れた来場者が万博に高い価値を見出し、再度体験したいと考えたことを意味しています。大規模なイベントとしては良好な水準であり、特に厳しい環境的制約があったことを考慮すると、この数字は注目に値します。

2025年の夏季は例年以上の暑さが記録され、屋外での活動には厳しい条件となりました。気温が35度を超える猛暑日も多く、熱中症のリスクが常に存在する環境での万博運営は、来場者にとっても運営者にとっても大きな挑戦でした。ミストシャワーの設置や休憩スペースの確保などの対策が講じられましたが、それでも暑さは来場体験に影響を与える要因となりました。

混雑も大きな制約要因でした。人気パビリオンでは数時間の待ち時間が発生し、一日で訪問できるパビリオン数が限られるという状況が生じました。事前予約システムが導入されていたパビリオンでも、予約枠の競争率が高く、希望するパビリオンを訪問できないケースもありました。このような制約がある中でのリピート率32.0%は、コンテンツの質の高さを裏付けています。

交通事情も来場のハードルとなる要素でした。会場へのアクセスは大阪メトロ中央線とバスに限られており、ピーク時には混雑が発生しました。特に閉場時間帯には、帰宅する来場者が集中し、駅や車内が非常に混雑する状況が見られました。それでも再訪問を選択した来場者は、これらの不便さを上回る価値を万博に見出していたと考えられます。

リピーターの訪問動機を分析すると、いくつかのパターンが見えてきます。初回訪問時に見られなかったパビリオンを訪れる目的で再訪する人々が多くいました。広大な会場に多数のパビリオンが展開されており、一日ですべてを見ることは不可能であるため、複数回訪問することで徐々に見学範囲を広げていくというスタイルです。

特に気に入った展示を再度体験する目的で来場するリピーターもいました。印象的な展示や感動的な体験は、もう一度味わいたいという欲求を生み出します。特に、インタラクティブな展示や体験型のプログラムは、訪問のたびに異なる発見があり、リピート価値が高いと評価されました。

期間限定のイベントや展示の更新も、リピーター率を向上させる要因となりました。万博期間中、様々な特別イベントが開催され、展示内容が部分的に更新されることもありました。これらの変化は、既に訪問した人々にも新しい体験を提供し、再訪問の動機づけとなりました。

季節ごとの特別プログラムの実施も効果的でした。夏には夏らしいイベント、秋には秋らしいプログラムが展開され、訪問する時期によって異なる雰囲気を楽しむことができました。このような工夫は、万博を単なる一回限りのイベントではなく、期間中何度でも訪れたい場所として位置づけることに成功しました。

SNSでの口コミや情報共有も、再訪問の動機づけに寄与しました。初回訪問後にSNSで他の来場者の投稿を見て、自分が見逃したパビリオンや体験の魅力を知り、再訪問を決意する人々が多く見られました。特に、写真映えするスポットや感動的な展示の情報は、SNS上で活発に共有され、まだ訪問していない人々の興味を喚起するとともに、既訪問者の再訪意欲を刺激しました。

運営面での課題と改善への取り組み

高い満足度を達成した一方で、大阪・関西万博の運営面ではいくつかの課題も明らかになりました。これらの課題は、将来の大規模イベント開催における貴重な教訓となるものであり、課題の認識と改善への取り組みは、万博の成果を評価する上でも重要な要素です。

入場ゲートの混雑は、開幕当初から継続的な問題として指摘されました。特に週末や祝日、学校の長期休暇期間には、入場待ちの行列が長時間に及ぶケースが見られました。朝の開場時間には多くの来場者が集中し、入場までに1時間以上待つこともありました。セキュリティチェックと入場処理の効率化が求められる一方で、安全性を確保する必要性とのバランスが課題となりました。

運営側は、この問題に対して段階的な改善策を講じました。入場ゲートの数を増やし、セキュリティチェックの手順を見直し、スタッフの配置を最適化することで、徐々に入場処理のスピードを向上させました。また、混雑状況をリアルタイムで発信し、来場者に混雑の少ない時間帯での来場を促すなどの工夫も行われました。

パビリオンの混雑も大きな課題でした。人気の高いパビリオンでは、待ち時間が数時間に及ぶこともあり、一日で訪問できるパビリオン数が限られるという状況が生じました。特に、メディアアーティストの落合陽一氏が手掛けた「Null²(ヌルヌル)パビリオン」や、「大阪ヘルスケアパビリオン」などの人気パビリオンは、常に長い行列ができていました。

事前予約システムの導入は、この問題への対応策の一つでした。シグネチャーパビリオンや国内の企業パビリオンの多くは事前予約制となり、予約した来場者は比較的スムーズに入場できるようになりました。しかし、予約枠の競争率が非常に高く、希望する日時の予約を取ることが困難なケースも多くありました。特に「大阪ヘルスケアパビリオン」の「Reborn」体験ルートは、抽選倍率が極めて高く、予約を取ることが一つの挑戦となりました。

混雑状況のリアルタイム表示も導入されました。スマートフォンアプリや会場内のデジタルサイネージで、各パビリオンの待ち時間や混雑状況が表示され、来場者は効率的に会場を回る計画を立てることができるようになりました。ただし、ピーク時の混雑解消には至らなかったケースもあり、根本的な解決には限界がありました。

雨や暑さ対策については、屋外展示やイベントスペースでの対応が不十分であるとの指摘がありました。特に猛暑日には、休憩スペースや冷房設備の不足が問題となりました。熱中症で体調を崩す来場者も発生し、医療スタッフが対応に追われる場面もありました。ミストシャワーの設置、日陰エリアの増設、冷房の効いた休憩スペースの拡充などの対策が追加で実施されましたが、十分とは言えない状況もありました。

雨天時の対策も課題でした。屋外の展示やイベントは雨天時には楽しみにくく、屋内パビリオンへの来場者が集中することで、さらなる混雑を引き起こしました。雨具の販売や貸し出し、雨天時でも楽しめるプログラムの充実など、天候に左右されない魅力の提供が求められました。

会場内の案内の分かりづらさも、来場者から指摘された点です。広大な会場内での位置把握や、目的地への最適ルートの案内について、改善の余地があると評価されました。特に初めて訪れる来場者にとっては、会場の構造を理解し、効率的に回ることが難しいという声がありました。案内サインの増設、より分かりやすい地図の提供、スタッフによる積極的な案内などの対策が講じられました。

多言語対応については、一定の配慮がなされていましたが、さらなる改善の余地がありました。英語、中国語、韓国語などの主要言語での案内は充実していましたが、その他の言語を話す来場者にとっては、情報が十分に得られないケースもありました。スマートフォンアプリを活用したナビゲーションシステムの強化、AI翻訳機能の活用など、テクノロジーを駆使した多言語対応の強化が今後の課題として認識されています。

これらの課題に対する運営側の対応は、全体として迅速かつ柔軟であったと評価できます。開幕当初に指摘された問題について、継続的に改善策を実施し、来場者の声に耳を傾ける姿勢は、高い満足度の維持に貢献しました。完璧な運営は困難であっても、改善し続ける姿勢こそが重要であるという教訓は、将来のイベント運営にも活かされるべきでしょう。

地域間評価差の分析と全国的展開の課題

大阪・関西万博に関する興味深い現象として、地域間での関心度や評価に顕著な差が見られました。開催地である関西圏では熱狂的な支持を集める一方、東京を中心とする首都圏での関心が相対的に限定的であったという現象は、大型イベントの全国的展開における課題を浮き彫りにしています。

関西圏での高い支持の背景には、地域のアイデンティティや誇りと万博が強く結びついたことが挙げられます。大阪は1970年にも万博を開催しており、当時の万博は日本の高度経済成長を象徴するイベントとして、大阪の人々の記憶に深く刻まれています。55年ぶりの万博開催は、当時の記憶を持つ世代にとっては感慨深いものであり、若い世代にとっては地域の歴史と未来をつなぐ重要なイベントとして位置づけられました。

地元メディアによる積極的な報道も、関西圏での盛り上がりを創出しました。テレビ、新聞、ラジオなど、あらゆるメディアが万博関連のニュースや特集を頻繁に取り上げ、日常的に万博の話題が耳に入る環境が形成されました。パビリオンの紹介、見どころの解説、来場者インタビューなど、多様な角度から万博の魅力が発信され、地域全体の関心を高めました。

地域企業の参画も重要な要素でした。関西に本社を置く企業の多くが、パビリオンの出展、スポンサーシップ、関連イベントの開催などの形で万博に関わりました。これらの企業は従業員や取引先に対して万博への来場を促し、地域ぐるみでの盛り上げに貢献しました。企業にとっても、万博への参画は地域貢献とブランド価値向上の機会となりました。

学校や自治体による組織的な来場促進活動も効果的でした。多くの学校が万博見学を教育プログラムに組み込み、生徒たちに未来を考える機会を提供しました。自治体も住民向けの割引チケットの提供、万博関連イベントの開催などを通じて、地域全体での万博への関心を高めました。

一方、首都圏での関心が限定的であった理由としては、いくつかの要因が考えられます。まず、物理的な距離と移動コストの問題があります。東京から大阪への移動には、新幹線を利用しても片道約2時間半、往復で約3万円程度の交通費がかかります。これに宿泊費や現地での費用を加えると、万博訪問は相応の経済的・時間的負担を伴う活動となります。

首都圏には既に多様な文化施設やイベントが存在し、わざわざ大阪まで足を運ぶ動機づけが弱かった可能性もあります。東京には最新技術を体験できる施設、美術館、博物館、テーマパークなどが豊富にあり、日常的に多様な文化体験にアクセスできる環境にあります。このような環境では、大阪万博が提供する価値が相対的に低く感じられる可能性があります。

メディア露出についても、関西圏と比較して首都圏では相対的に少なかったことが指摘されています。全国ネットのテレビ番組では万博が取り上げられる機会はありましたが、関西圏のローカルメディアほどの頻度や深さでは報道されませんでした。日常的に万博の話題に触れる機会が少なければ、関心が高まりにくいのは当然の結果と言えます。

東京では同時期に他の大型イベントも開催されており、注目が分散したという側面もあります。様々なイベント、展示会、フェスティバルが常時開催される東京では、大阪万博は数ある選択肢の一つに過ぎず、特別な位置づけを得ることが難しかったかもしれません。

この地域間の評価差は、地域エンゲージメントの重要性を示す事例として注目されています。地域密着型のイベント展開と、全国的な関心喚起のバランスをどのように取るかが、今後の大型イベント企画における重要な検討課題となっています。関西圏での成功モデルを他地域にも展開できる仕組みの構築、全国的なメディア戦略の強化、地域を超えた価値の提案など、様々な角度からのアプローチが求められるでしょう。

パビリオンとコンテンツの詳細評価

大阪・関西万博の中核を成すのは、国内外から出展された多数のパビリオンです。それぞれが独自のテーマや展示内容で来場者を魅了し、万博全体の価値を高めました。パビリオンの評価を詳しく見ることで、来場者が何に価値を見出したのかが明らかになります。

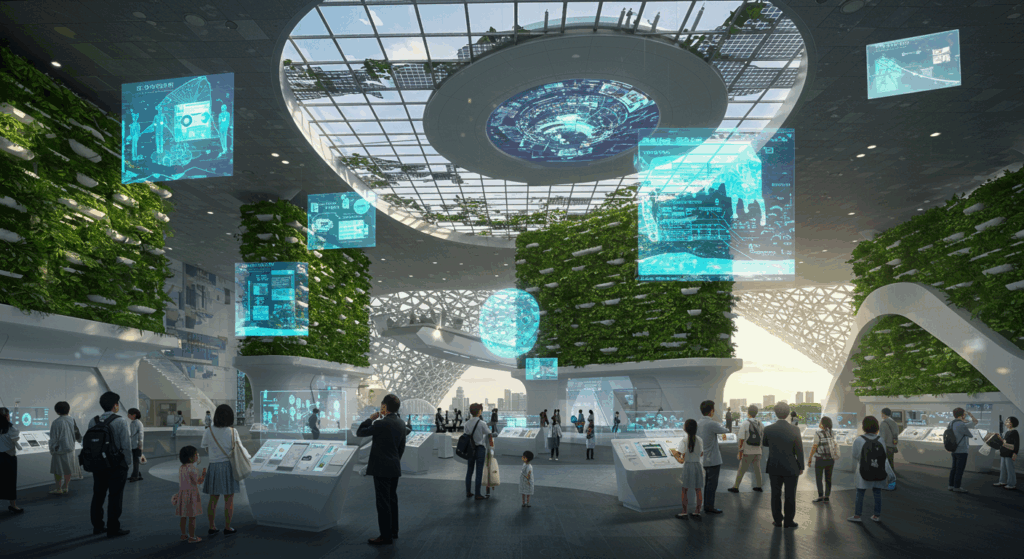

最も高い評価を受けたパビリオンの一つが「Null²(ヌルヌル)パビリオン」です。メディアアーティストの落合陽一氏が手掛けたこのパビリオンは、360度の没入型映像体験を提供し、生命と存在をテーマにした哲学的な問いかけを行うコンテンツで来場者を魅了しました。映像技術の先進性と、テーマの深遠さが高く評価され、多くの来場者が「考えさせられる体験だった」「感動した」といった感想を述べています。

「住友館」も高い人気を集めました。「森から始まる未来へ」というコンセプトの下、来場者がランタンを持って森の中を歩く体験型の展示を提供しました。暗闇の中をランタンの光だけを頼りに進む体験は、五感を刺激する印象的なものでした。最後に木を植えるアクティビティは、環境への意識を高める効果的な体験として評価されています。自然と人間の共生というテーマを、体験を通じて実感できる点が支持されました。

クウェート館は、そのホスピタリティの高さで来場者の心を掴みました。スタッフの親切な対応は多くの来場者が特筆しており、「温かく迎えられた」「丁寧に説明してくれた」という声が多数寄せられました。寝転んで鑑賞できるプラネタリウム体験は、リラックスした状態で美しい映像を楽しめる贅沢な時間を提供しました。砂漠の砂の展示、双眼鏡でクウェートの街並みを眺める演出など、細部にまで配慮された展示が印象的でした。国の文化と最新の展示手法を融合させた優れた例として評価されています。

海外パビリオンでは、UAE(アラブ首長国連邦)、イタリア、アメリカ、サウジアラビアなどが、建築の美しさ、最新技術の活用、没入感のある体験などで高い評価を受けました。これらのパビリオンは、各国の威信をかけた展示となっており、建築デザインから展示内容まで、総合的なクオリティの高さが際立っていました。

UAEパビリオンは、砂漠の国が持つ先進技術と伝統文化の融合を示す展示で注目を集めました。未来都市のビジョンを提示するとともに、アラブの伝統的なデザインや価値観を大切にする姿勢が評価されました。イタリアパビリオンは、ルネサンス期から現代に至る芸術と科学の融合というテーマで、イタリアならではの文化的深みを表現しました。アメリカパビリオンは、イノベーションと多様性をテーマに、アメリカ社会の活力を伝える展示を行いました。

国内の企業パビリオンでは、「大阪ヘルスケアパビリオン」が特に注目を集めました。「Reborn」体験ルートでは、来場者が25年後の自分のアバターと出会うという斬新な体験が提供されました。AIが分析した将来の自分の姿を見ることで、健康や生活習慣への意識を高める効果がありました。ただし、その人気の高さゆえに予約を取ることが極めて困難な状況となり、抽選倍率が非常に高いパビリオンとなりました。

技術革新を体感できる展示は、全体的に高い人気を集めました。最新のVR技術やAI技術を活用した体験型展示は、未来の生活を具体的にイメージさせる効果があり、幅広い年齢層から支持されました。特に、インタラクティブな要素を取り入れた展示は、単なる見学ではなく、参加者が能動的に関わることができる点が評価されました。自動運転車の試乗体験、ロボットとの対話体験、AIアーティストによる作品制作の実演など、様々な形で最新技術に触れる機会が提供されました。

環境問題や持続可能性をテーマにしたパビリオンも多くの関心を集めました。気候変動対策、再生可能エネルギー、循環型社会の実現など、現代社会が直面する課題に対する解決策や将来像を提示する展示は、教育的価値が高いと評価されました。特に若い世代にとっては、自分たちの未来に直接関わるテーマであり、真剣に向き合う姿が見られました。

文化交流の側面では、各国の伝統文化や生活様式を紹介するパビリオンが、異文化理解の促進に貢献しました。特に、体験型のプログラムや、現地の人々との直接的な交流の機会を提供するパビリオンは、記憶に残る体験として高く評価されました。伝統料理の試食、民族衣装の試着、伝統工芸の体験など、五感で文化を感じる機会は、単なる知識としての理解を超えた深い印象を与えました。

予約システムについては、パビリオンごとに異なる対応がとられました。シグネチャーパビリオンや国内の企業パビリオンは基本的に事前予約が必要とされましたが、多くの海外パビリオンは予約なしでも入場可能でした。この違いが、来場者の会場内での行動パターンに影響を与えました。人気の高い予約制パビリオンは早期に予約が埋まってしまうため、計画的な来場が求められる一方、予約なしで入場できる海外パビリオンは、当日の気分や混雑状況に応じて柔軟に訪問できるという利点がありました。

日経クロストレンドの調査によると、入場総回数200回を超える万博通たちが選ぶパビリオンランキングも実施されており、リピーターならではの視点から評価された結果が示されています。これらのヘビーユーザーは、時間帯による混雑の違い、展示内容の細かな変更、スタッフの対応の質など、一般の来場者では気づきにくい点も含めて評価しています。彼らの評価は、パビリオンの真の価値を見極める上で貴重な情報源となっています。

テーマ実現と未来社会へのメッセージ

大阪・関西万博のテーマは「いのちを高める未来社会のデザイン」でした。このテーマがどの程度実現され、来場者に伝わったかは、万博の成果を評価する上で重要な視点です。単なるエンターテインメントではなく、明確なメッセージを持つイベントとしての万博の価値は、テーマの浸透度によって測られます。

「いのち」というテーマの下で、医療技術の進歩、健康寿命の延伸、生命科学の最前線などが紹介されました。再生医療、遺伝子治療、精密医療など、将来の医療を変革する可能性のある技術が、分かりやすい形で展示されました。専門的で難解になりがちなこれらの技術を、一般の来場者にも理解できるように工夫された展示は、医療の未来に対する期待と理解を深めることに貢献しました。

「いのち」の概念は、人間の生命だけに限定されませんでした。生態系の保全、生物多様性の維持、地球環境の保護なども重要なテーマとして取り上げられました。地球上のすべての生命が相互に依存し、共存しているという認識のもと、人間中心主義を超えた視点が提示されました。この広い視野は、環境問題を考える上で重要な示唆を与えました。

精神的な豊かさや、人間らしい生活の質の向上も、このテーマに含まれています。テクノロジーの進化が、人々の幸福度や生活の質をどのように向上させるかという視点から、様々な提案がなされました。物質的な豊かさだけでなく、精神的な充足、人間関係の質、創造的活動の機会など、多面的なウェルビーイングの概念が探求されました。

来場者の反応から、このテーマが一定程度浸透し、未来社会に対する前向きな展望を抱かせることに成功したと評価できます。アンケート調査では、「未来に希望を持てた」「技術の可能性を感じた」「自分たちにできることを考えさせられた」といった声が多く寄せられています。特に若い世代にとっては、自分たちが生きる未来社会の可能性を具体的にイメージする機会となりました。

高校生や大学生の来場者の中には、万博での体験をきっかけに理系分野への進学を決めた人、環境問題に取り組む活動に参加し始めた人、国際協力に関心を持った人など、具体的な行動変容につながったケースも報告されています。これは、万博が単なる一時的なイベントではなく、人々の価値観や人生に影響を与える力を持っていたことを示しています。

テーマの実現において重要だったのは、抽象的な概念を具体的な体験として提供したことです。「いのちを高める」という言葉だけでは、人々の心に響きにくいかもしれません。しかし、最新の医療技術を実際に見て、環境保全の取り組みを体験し、異文化の人々と交流することで、テーマの意味が具体的に理解されました。

コメント