2025年10月20日、日本の政治は大きな転換点を迎えました。自民党と日本維新の会が連立政権合意書に署名し、新たな政治体制が誕生したのです。この歴史的な合意により、翌21日には高市早苗氏が日本初の女性首相として選出されることが確実となり、国内外から注目を集めています。自民維新連立合意内容には、議員定数削減や消費税減税の検討、副首都構想の推進など、12項目にわたる広範な政策が盛り込まれました。これまで野党として改革を訴えてきた維新が、与党として政権運営に参加することで、日本の政治地図は大きく塗り替えられようとしています。特に注目されるのは、維新が選択した閣外協力という独特の形態です。閣僚を送り込まずに政策面で協力するこの方式は、改革政党としてのアイデンティティを保ちながら政権に影響力を行使するという戦略的判断の表れと言えます。この連立合意がどのような影響を日本社会にもたらすのか、合意内容の詳細から今後の展望まで、包括的に解説していきます。

連立合意に至るまでの経緯と政治的背景

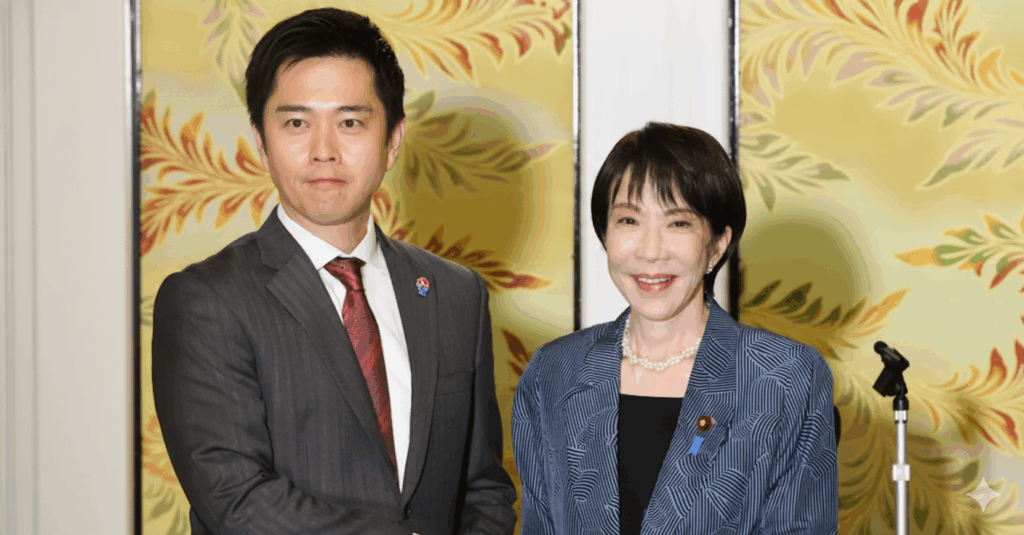

自民党と日本維新の会の連立合意は、突然実現したものではありません。2025年10月16日、自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の藤田文武共同代表が国会内で会談し、連立政権を視野に入れた政策協議を開始することで一致しました。この時点で、両党は首相指名選挙での協力や連立政権の構築に向けて本格的な交渉をスタートさせたのです。維新側は自民党に対して、実現を求める12項目の政策テーマを記載した文書を提出しました。この文書には個別の要求項目が全部で約50に上ると報じられており、維新が連立参加の条件として多岐にわたる政策の実現を求めていたことが分かります。

維新の吉村洋文代表は大阪府知事としての立場も踏まえ、議員定数削減を自民党との連立の必須条件として位置づけていました。この「身を切る改革」は維新の政治姿勢を象徴するものであり、連立交渉においても譲れない一線として提示されたのです。政策協議は10月17日にも再び行われ、企業献金の禁止や消費税減税などの詰めの協議が続けられました。わずか数日という短期間での集中的な交渉の末、10月20日までに判断するというスケジュールの中で、両党は合意に至ったのです。

この連立合意の政治的背景には、複数の重要な要因が存在します。まず、自民党にとっては衆議院での安定的な過半数確保という喫緊の課題がありました。公明党との従来の連立だけでは議席数が不安定な状況の中で、維新との連立によりより強固な政権基盤を構築することが可能になります。一方、維新にとっては長年主張してきた政策を実現する絶好の機会でした。特に副首都構想や社会保障改革など、維新の重点政策が連立合意に盛り込まれたことは大きな成果と言えます。

さらに、高市早苗氏の首相就任という新たな政治状況も重要な要素でした。高市氏は保守的な政策志向を持ち、憲法改正や安全保障政策の強化を重視する立場であり、これらの点で維新との親和性が高かったと言えます。また、野党側の動きも影響しました。立憲民主党など他の野党が候補者一本化に至らなかったことで、自民党と維新の連立が現実的な選択肢として浮上したのです。

連立政権合意書における12の政策テーマ

自民維新連立合意内容の中核を成すのは、12の政策テーマです。これらは日本の未来を左右する重要な政策課題であり、それぞれが国民生活に直接的な影響を及ぼす可能性を秘めています。合意書に盛り込まれた政策は、改革、経済、社会保障、安全保障など、幅広い分野にわたっており、両党の政策的立場の交差点を示すものとなっています。

議員定数削減という象徴的改革

連立合意の中で最も注目を集めたのが、議員定数削減に関する合意です。合意書には「1割を目標に衆院議員定数を削減するため、2025年臨時国会で議員立法を提出し、成立をめざす」と明記されました。これは維新が強く求めていた「身を切る改革」の象徴的な政策であり、連立の必須条件として位置づけられていたものです。具体的には、衆議院で約50議席、参議院で約20議席の削減が想定されています。

この改革は、政治家自らが痛みを伴う改革を実行することで、国民に対して財政健全化への本気度を示す意味があります。長年議論されながら実現してこなかった議員定数削減が、維新の連立参加により実現の可能性が高まったことは、日本の政治改革にとって大きな一歩と言えるでしょう。ただし、自民党内には議員定数削減に対して慎重論と容認論が混在しており、実際の法案成立に向けては党内調整が必要となる見通しです。自分たちの議席が削減されることに対する抵抗も予想され、法案成立までの道のりは平坦ではないかもしれません。

消費税減税の検討と物価高対策

維新が強く求めていた2年間の食料品の消費税率ゼロについても、合意書において「検討」を明文化しました。維新は物価高対策として、2年間、食料品の消費税率を0パーセントとすることを要求していました。消費税は国民生活に直接影響する税制であり、特に食料品への課税は低所得層ほど負担感が大きいという逆進性の問題が指摘されてきました。

ただし、自民党側は慎重な姿勢を崩しておらず、合意書では「検討を行う」という表現にとどまっています。実施の期限は明示されておらず、実際に実現するかどうかは今後の協議次第となります。消費税減税は財政への影響が大きく、社会保障の財源確保という観点からも慎重な検討が必要とされるため、「検討」という表現に落ち着いたものと考えられます。

一方、物価高対策としての2万円給付については行わないことで両党が合意しました。代わりに、電気・ガス料金への補助金を物価高対策として実施することになりました。これは、一時的な現金給付よりも、継続的なエネルギー価格の抑制が効果的という判断に基づくものです。電気・ガス料金の上昇は家計を圧迫する大きな要因となっており、補助金による価格抑制は多くの国民にとって実質的な負担軽減につながります。

企業・団体献金をめぐる対立と妥協

企業・団体献金の禁止については、両党間で最も意見が分かれた論点の一つでした。自民党は「禁止よりも開示」という立場を堅持し、維新は「完全廃止」を主張していました。政治資金の透明性を高めることは、政治への信頼を回復するために不可欠な課題ですが、具体的な方法論については両党の間に大きな隔たりがありました。

この対立について、両党は臨時国会中に政党の資金調達のあり方について議論する協議体を設置し、第三者委員会でも検討を加えた上で、2027年9月までの高市氏の総裁任期中に結論を出すことで合意しました。維新側は当初、企業・団体献金の禁止を連立の条件として強く打ち出していましたが、最終的には継続協議という形で妥協しました。この点については、維新が議員定数削減をアピールすることで企業献金禁止の印象を薄め、自民党側も安堵したという指摘もあります。

結論を先送りしたことに対しては批判もありますが、複雑な問題を拙速に決めるよりも、十分な議論を経て結論を出すという姿勢とも解釈できます。今後約2年間の協議期間の中で、どのような結論が導き出されるのか、政治資金改革の行方を占う重要なポイントとなるでしょう。

社会保障改革による現役世代の負担軽減

社会保障改革は両党が重視する政策分野の一つです。合意書には、OTC類似薬など自己負担の見直しなどを進めるとともに、社会保障全体の改革を推進することで、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指すと明記されました。少子高齢化が進む日本において、現役世代の社会保険料負担は年々増加しており、若い世代の生活を圧迫する要因となっています。

維新は、高齢者医療の支援金圧縮やOTC類似薬の保険適用除外などの措置により、現役世代1人当たり年間6万円の社会保険料削減を公約として掲げていました。この目標が実現すれば、働く世代にとって大きな負担軽減となります。月額にすると5000円の削減となり、家計にとっては決して小さくない金額です。

自民党と維新の間では、従来から社会保険料の引き下げを含む社会保障改革について議論が行われており、この分野では比較的意見の一致が見られました。ただし、社会保障費の削減は医療関係者や高齢者などからの反発も予想され、実現には慎重な制度設計が必要となります。国民医療費の年間4兆円削減という維新の目標は相当に野心的であり、これを達成するには医療制度の抜本的な改革が不可欠です。

副首都構想の具体化に向けた動き

維新が連立の条件として掲げた副首都構想について、臨時国会中に両党による協議体を設置した上で早急に検討を行い、来年の通常国会で法案を成立させることが決まりました。副首都構想は、中央集権と東京集中を打破する第一歩として、災害時などに首都の中核機能を代替できる「副首都」を創設するというもので、大阪が候補地として想定されています。

この構想は維新の地盤である大阪の利益に直結する政策であり、維新にとって連立参加の大きな成果の一つと位置づけられています。東京一極集中は、災害リスクの観点からも、国土の均衡ある発展の観点からも、長年指摘されてきた問題です。首都直下地震などの大規模災害が発生した場合、東京に集中している政治・経済の中枢機能が麻痺するリスクがあり、バックアップ機能を持つ副首都の存在は国家の危機管理において重要な意味を持ちます。

副首都構想が実現すれば、首都機能の一部が大阪に移転し、関西圏の経済・政治的重要性が高まります。これは地方分権の推進にもつながり、中央集権的な日本の統治構造を変える契機となる可能性があります。ただし、具体的にどの機能を移転するのか、財源をどう確保するのかなど、詳細な制度設計はこれからであり、実現までには多くの課題をクリアする必要があるでしょう。

憲法改正への具体的なスケジュール

憲法改正については、緊急事態条項について改正を実現すべく、臨時国会中に両党の条文起草協議会を設置し、来年度中に条文案の国会提出を目指すことで合意しました。また、憲法第9条の改正についても両党で協議を進めることが確認されました。憲法改正は長年にわたる政治的課題であり、特に緊急事態条項の創設は、大規模災害やパンデミックなどの非常時における国家の対応能力を高めるために必要という意見があります。

安全保障政策、エネルギー政策、憲法改正の3分野については、他の野党との間では大きな障害となり得る分野でしたが、自民党と維新の間では政策的な立場に大きな相違がなく、自民党側は概ね維新側の要求を受け入れる見通しとされています。両党が協力することで、憲法改正の発議に必要な3分の2の賛成を得やすくなり、戦後初の憲法改正が現実味を帯びてくることになります。

ただし、憲法改正には国会での発議後、国民投票での過半数の賛成が必要であり、最終的には国民の判断に委ねられます。世論の動向が憲法改正の成否を決める鍵となるため、政府・与党には国民に対する丁寧な説明と理解の促進が求められます。

国家安全保障の強化とスパイ防止法

国家安全保障の強化に関連して、スパイ防止関連法制について、2025年中に検討を開始し、速やかに法案を策定して成立させることが合意されました。維新側の要求には、安全保障三文書の改定推進、敵基地攻撃能力の開発、武器輸出の促進、そして「スパイ防止法」の制定などが含まれていました。これらは国家安全保障を重視する両党の共通の政策方針と言えます。

国際的な安全保障環境が厳しさを増す中、日本の情報保全体制の強化は喫緊の課題となっています。スパイ防止法の制定により、外国のスパイ活動や情報窃取から国家の安全を守るための法的基盤が整備されます。また、2026年の通常国会において「国家情報局」と「国家情報長官」を創設し、2027年度末までに独立した対外情報機関を設立することが決まりました。

現在、日本の情報機関は内閣情報調査室や公安調査庁など複数に分かれており、統合的な情報活動に課題があると指摘されてきました。国家情報局の創設により、諸外国の情報機関と対等に渡り合える体制を構築することが目指されています。これは日本の情報収集・分析能力を大幅に強化するための施策であり、安全保障政策の実効性を高める上で重要な意味を持ちます。

外国人政策における司令塔機能の強化

外国人政策については、内閣の司令塔機能を強化し、担当大臣を置くことで合意しました。これは、外国人労働者の受け入れや在留資格管理など、複雑化する外国人政策に一元的に対応するための体制強化を図るものです。日本では少子高齢化による労働力不足が深刻化しており、外国人労働者の受け入れ拡大が進められています。

合意書には、外国人が日本でルールや法律を守れない場合には厳しく対応するという方針が明記されました。外国人の受け入れと社会統合をバランス良く進めるためには、明確なルールの設定と適切な管理が不可欠です。担当大臣を置くことで、省庁横断的な外国人政策の立案と実施が可能になり、より効果的な政策運営が期待されます。

ガソリン暫定税率廃止による国民負担軽減

採用される可能性が高い政策の一つとして、ガソリン暫定税率の廃止が挙げられています。これは国民の負担軽減を目指す政策として位置づけられています。ガソリン税の暫定税率は本来一時的な措置として導入されたものですが、長年にわたって継続されてきました。この廃止により、ガソリン価格が引き下げられ、自動車を利用する国民の負担が軽減されます。

特に地方では自動車が生活に不可欠な交通手段となっており、ガソリン価格の引き下げは家計への直接的な支援となります。また、運送業などガソリンを大量に消費する事業者にとっても、コスト削減につながる重要な政策です。

教育無償化の拡大による子育て支援

維新は、義務教育に加えて、幼児教育、高校、大学、大学院まで、すべての教育段階を無償化することを目指しています。教育への投資を強化することで、将来世代の負担を軽減し、人材育成を促進する狙いがあります。この政策についても連立合意の中で前進が図られる見通しです。

実際に、自民党、公明党、日本維新の会の3党は、2025年2月25日に2025年度予算案に関する合意文書に署名しており、教育無償化と社会保障改革について既に具体的な合意を形成していました。高校授業料無償化については、段階的な拡大が決まっています。2025年度からは、現在の所得制限である世帯年収910万円の制限を撤廃し、公立・私立を問わず、すべての世帯に対して年額11万8800円の支援を行うことになりました。

これにより、約170万人の生徒が恩恵を受けることになります。さらに2026年度からは、私立高校への支援額を現行の39万6000円から45万7000円に引き上げることが決まりました。この金額は、私立高校の授業料の全国平均に基づいて設定されています。教育費の負担軽減は、少子化対策としても重要な意味を持ちます。子育てにかかる経済的負担が少子化の一因となっている中、教育の無償化は子どもを持つことへの不安を軽減する効果が期待されます。

現役世代を支える130万円の壁対策

いわゆる「130万円の壁」対策も実施されることになりました。これは、パートタイム労働者などが年収130万円を超えると社会保険料の負担が発生し、手取りが減少してしまうという問題です。この壁の存在により、多くの労働者が年収を130万円以下に抑える働き方を選択せざるを得ず、労働力の有効活用が阻害されてきました。

2025年度から、労働者の収入を増やす企業に対する支援措置を実施することで、この問題に対処します。労働者が収入を増やしても手取りが減らないような仕組みを構築することで、働く意欲を阻害する要因を取り除くことを目指しています。これは労働力不足に悩む企業にとっても、より多くの労働時間を確保できるメリットがあり、労働市場の活性化につながります。

安全保障政策の更なる強化

安全保障三文書の改定推進、敵基地攻撃能力の開発、武器輸出の促進など、国家安全保障を強化する施策が盛り込まれました。これらの分野では自民党と維新の政策的立場が近く、合意が得られやすい分野でした。日本を取り巻く安全保障環境は、中国の軍事力増強や北朝鮮の核・ミサイル開発など、厳しさを増しています。

このような状況下で、日本の防衛力を強化し、抑止力を高めることは国家の存立にとって不可欠です。敵基地攻撃能力の開発は、ミサイル攻撃に対する反撃能力を持つことで、攻撃の抑止を図るものです。また、武器輸出の促進は、友好国との防衛協力を深めるとともに、日本の防衛産業基盤を維持・強化する意味もあります。

閣外協力という独特の連立形態

今回の連立では、維新は「閣外協力」という形態を選択しました。これは、与党として政策合意に基づいて政権運営に参加するものの、当面は新内閣に閣僚を送り込まないという方式です。閣外協力という形態は、日本の政治史において珍しいケースではありませんが、今回の文脈では特別な意味を持ちます。

閣外協力という形態を選んだ理由としては、維新が野党的な立場を一定程度維持しながら、政策実現を図りたいという戦略的判断があったと考えられます。維新は改革政党として、既存の政治体制に対する批判的な姿勢を売りにしてきました。完全に与党化してしまうと、この改革政党としてのアイデンティティが失われる懸念があります。閣外協力という形態を取ることで、政権の一翼を担いながらも、独自の立場を保つことができるのです。

また、初めて国政レベルで与党となる維新にとって、段階的に政権運営に関与していくという慎重なアプローチとも解釈できます。いきなり閣僚を送り込んで政権の中枢に入るよりも、まずは政策面での協力から始めて、徐々に関与を深めていくという段階的なプロセスは、リスク管理の観点からも合理的と言えます。

将来的には、政策協議の進展や政治状況の変化に応じて、維新が閣僚を送り込む可能性も残されています。連立が順調に進み、両党の信頼関係が深まれば、より緊密な協力体制に移行することも考えられます。逆に、政策面での対立が深まれば、連立関係自体が見直される可能性もあり、閣外協力という形態は柔軟性を保つ意味でも戦略的な選択と言えるでしょう。

高市政権の経済・財政政策における変化

高市早苗首相の経済・財政政策については、維新との連立により大きく調整される見通しとなっています。高市氏の本来の経済政策スタンスは、アベノミクス路線を継承するものでした。財政健全化については、純債務対GDP比を徐々に下げていくという方針を示しつつも、物価高対策を優先し、「賢い支出」すなわち需要と税収を生む投資を重視する姿勢を示していました。

金融政策についても、日本経済は正念場にあるとして、日本銀行との緊密なコミュニケーションを望み、中央銀行に対して一定の牽制を行う立場を取っていました。これは、日銀の利上げに対して慎重な姿勢を示すものと解釈されています。金融緩和を継続することで、経済成長を支えようという考え方です。

一方、日本維新の会は、成長戦略と社会保障改革のバランスを取りながら財政健全化を重視する立場です。教育や子育てなど優先分野への支出は集中させるものの、財政支出全体の拡大には慎重で、プライマリーバランスの黒字化を目指す姿勢を示しています。財政規律を守りながら、必要な分野に選択的に投資するという、メリハリのある財政運営を志向しています。

金融政策についても、維新は自民党や高市氏とは異なる立場を持っています。維新は日銀の金融政策正常化に対して、高市氏ほど強い懸念を示していません。このように、財政・金融政策において両党の立場には相違があるため、維新との連立により、高市氏の積極的な財政政策や金融緩和志向は弱められることになると分析されています。

専門家の分析によれば、この政策の調整は必ずしも悪いことではなく、むしろ円安によるインフレや長期金利の上昇といったリスクを軽減する効果があると指摘されています。高市氏の当初の政策方針のままであれば、赤字国債の発行拡大への意欲や日銀の利上げへの慎重姿勢が、市場の不安を招く可能性がありました。維新の財政規律重視の姿勢が加わることで、よりバランスの取れた政策運営が期待されています。

ただし、高市氏が本来目指していた積極的な経済政策が後退することで、景気刺激効果が限定的になる可能性もあります。財政出動を抑制することで、短期的な経済成長率は鈍化する懸念があります。この点が、連立による経済政策の調整の功罪と言えるでしょう。長期的には財政の持続可能性を高めるプラス面がある一方、短期的には成長押し上げ効果が弱まるというトレードオフが存在するのです。

外交・安全保障政策における日本の新たな方向性

連立政権合意書には、外交・安全保障政策について詳細な方針が盛り込まれています。まず、基本的な国際政治観・安全保障観として、両党はリアリズムに基づく考え方を共有しています。「自立した国家」として、日米同盟を基軸とした極東における戦略的安定を支え、世界の安全保障に貢献していくという方針が確認されました。

安全保障環境の変化に対応し、国民をどう守るか、日本の平和と独立をどう守るかという観点から、具体的な政策を推進していくことで合意しています。理想論ではなく、現実の脅威に基づいて政策を立案するという現実主義的なアプローチは、厳しさを増す国際環境において適切な姿勢と言えます。

情報機関の整備については、特に重要な合意がなされました。2026年の通常国会において「国家情報局」と「国家情報長官」を創設し、2027年度末までに独立した対外情報機関を設立することが決まりました。これは、日本の情報収集・分析能力を大幅に強化するための施策です。現在、日本の情報機関は内閣情報調査室や公安調査庁など複数に分かれており、統合的な情報活動に課題があると指摘されてきました。

国家情報局の創設により、諸外国の情報機関と対等に渡り合える体制を構築することが目指されています。情報は安全保障政策の基盤であり、正確な情報に基づいて政策判断を行うことが国家の安全にとって不可欠です。独立した対外情報機関を持つことで、他国への情報依存を減らし、自主的な判断能力を高めることができます。

外国人政策については、外国人が日本でルールや法律を守れない場合には厳しく対応するという方針が明記されました。同時に、内閣の司令塔機能を強化し、外国人政策担当大臣を置くことで、外国人の受け入れから在留管理まで一元的に対応する体制を構築します。開かれた社会を維持しながらも、秩序と安全を守るというバランスの取れたアプローチです。

日米同盟については、引き続き強化していく方針が確認されています。高市首相は日米同盟を重視する立場であり、維新もこの点では同じ認識を持っています。アメリカとの防衛協力を深化させ、日本の防衛力を強化していくことが期待されています。中国や北朝鮮などの安全保障上の脅威に対しても、現実的な対応を取っていく方針です。敵基地攻撃能力の開発や、安全保障三文書の改定推進など、積極的な防衛政策が進められる見通しです。

連立合意がもたらす財政と経済への影響

連立合意の発表後、金融市場では好意的な反応が見られました。日経平均株価は反発し、最高値を更新しました。これは、政権の安定化や経済政策への期待を反映したものと考えられます。政治の安定は経済にとってプラスの要因であり、予測可能性が高まることで、企業の投資判断もしやすくなります。

野村総合研究所などのシンクタンクは、維新が掲げる経済政策の規模と効果について試算を行っています。特に、社会保険料の削減や消費税減税が実現した場合、家計の可処分所得が増加し、消費の拡大につながる可能性が指摘されています。現役世代の手取りが増えれば、消費に回せる金額が増え、経済全体の活性化につながります。

ただし、これらの政策は財政負担も大きく、財源の確保が課題となります。合意書では具体的な財源措置については明示されておらず、今後の予算編成過程で詰めていく必要があります。維新が目指す国民医療費の年間4兆円削減は相当に野心的な目標であり、これが実現すれば大きな財源となりますが、実現には医療制度の抜本的な改革が必要です。

社会保険改革の目標として、維新が掲げる「国民医療費の年間4兆円以上の削減」と「現役世代1人当たり年間6万円の社会保険料削減」という目標が合意文書に明記されました。財源については、政府全体の徹底した行財政改革により安定的な財源を確保し、増税は行わないという方針が示されています。

増税なしでこれらの政策を実現するには、歳出削減と経済成長による税収増の組み合わせが必要となります。議員定数削減は象徴的な意味は大きいものの、実際の財政削減効果は限定的です。より大きな財源を生み出すには、行政のデジタル化による効率化、規制改革による民間活力の引き出し、そして経済成長による税収の自然増が鍵となるでしょう。

連立政権が抱える課題と実現への道筋

連立政権が合意した政策を実際に実行していく上では、いくつかの重要な課題があります。第一の課題は、財源の確保です。議員定数削減や行財政改革により財源を捻出するとしていますが、社会保険料の削減、教育無償化の拡大、消費税減税の検討など、財政負担を伴う政策が多く盛り込まれています。

第二の課題は、自民党内の意見調整です。議員定数削減については、自民党内に慎重論と容認論が混在しています。自分たちの議席が削減されることに対して、党内で抵抗が生じる可能性があります。企業・団体献金の禁止についても、自民党の伝統的な資金調達方法に関わる問題であり、党内の合意形成は容易ではありません。

第三の課題は、公明党との関係です。自民党と公明党の連立は長年続いてきましたが、維新との連立により、公明党の立場が微妙になっています。一部報道では、公明党が「連立離脱カード」をちらつかせているとも伝えられており、3党の関係をどのように調整していくかが課題となります。公明党は平和主義や福祉重視の立場から、維新の安全保障政策強化には距離を置く可能性があります。

第四の課題は、野党との関係です。憲法改正など、国会の3分の2の賛成が必要な案件については、自民党と維新だけでは不十分な場合もあり、他の政党との協力も必要となります。野党の理解と協力をどのように得ていくかが、重要政策の実現を左右します。

第五の課題は、世論の支持です。連立政権が掲げる政策は野心的なものが多く、その実現には国民の理解と支持が不可欠です。特に、憲法改正のような重要課題については、国民投票での過半数の賛成が必要となるため、世論形成が重要な鍵を握ります。政府・与党には、政策の必要性と内容について、国民に対する丁寧な説明が求められます。

第六の課題は、政策の優先順位づけです。12項目もの政策テーマが盛り込まれていますが、限られた時間と資源の中で、どの政策を優先的に推進するかを決める必要があります。維新側は副首都構想や社会保障改革を重視する一方、自民党側は憲法改正や安全保障政策を重視する傾向があります。両党の優先順位をどのように調整するかが、政権運営の鍵となるでしょう。

政治地図を塗り替える連立の長期的影響

自民党と維新の連立政権は、日本の政治に長期的な影響を与える可能性があります。まず、政党システムの変化という観点から見ると、維新が与党側に加わったことで、従来の自民・公明対野党という構図が変化しました。これにより、野党の再編が促される可能性があります。

立憲民主党などの既存野党は、維新を失ったことで勢力が弱まり、新たな連携や統合の動きが出てくるかもしれません。あるいは、政策的に近い政党同士の再編が進む可能性もあります。野党が分散している現状では、与党に対する有効な対抗軸を作ることが困難であり、野党の再編・統合が政治の流動性を高める可能性があります。

憲法改正という観点から見ると、自民党と維新の連立は、憲法改正の実現可能性を高めます。両党は憲法改正に積極的であり、特に緊急事態条項の創設については強い意欲を示しています。2025年の臨時国会で両党の条文起草協議会を設置し、2026年度中に条文案を国会に提出することを目指しています。これが実現すれば、戦後初の憲法改正が現実味を帯びてくることになります。

地方分権と地域の活性化という観点から見ると、副首都構想の推進は大きな意味を持ちます。これまで東京一極集中が続いてきた日本において、大阪を副首都として位置づけることは、国土構造の大きな転換を意味します。副首都構想が実現すれば、首都機能の一部が大阪に移転し、関西圏の経済・政治的重要性が高まります。

行政改革という観点から見ると、維新の「身を切る改革」の理念が政権運営に取り入れられることで、議員定数削減や公務員制度改革など、これまで進まなかった改革が前進する可能性があります。ただし、これらの改革は既得権益との衝突を伴うため、実現には強い政治的リーダーシップが必要となります。

社会保障制度の持続可能性という観点から見ると、現役世代の負担軽減を重視する今回の合意は、長期的には重要な意味を持ちます。少子高齢化が進む中で、現役世代の負担が増え続けることは、社会保障制度の持続可能性を脅かすだけでなく、現役世代の生活を圧迫し、少子化をさらに加速させるリスクがあります。社会保険料の削減や教育費の無償化により現役世代の負担を軽減することは、少子化対策としても意味があり、長期的な社会の持続可能性を高める効果が期待されます。

国内外からの評価と今後の展望

連立合意に対する国民の反応は様々です。改革を期待する声としては、議員定数削減や社会保険料の軽減など、国民の負担軽減につながる政策が盛り込まれたことを評価する意見があります。長年実現しなかった改革が進む可能性に対して、期待する国民は少なくありません。

一方、懐疑的な声としては、企業・団体献金の禁止が先送りされたことや、消費税減税が「検討」にとどまったことに対する失望の声もあります。また、維新が当初の主張を妥協したことに対して、「公約違反」との批判も一部で見られます。維新支持者の中には、より徹底した改革を期待していた層もあり、妥協的な合意内容に不満を持つ声もあるのです。

女性初の首相誕生については、ジェンダー平等の観点から歓迎する声がある一方で、高市氏の保守的な政策志向に対する懸念の声もあります。世論調査の結果は、連立合意後間もないため、まだ十分なデータは出ていませんが、今後、政権運営の実績に応じて、国民の評価は変化していくと考えられます。

自民党と維新の連立による高市政権の発足に対して、国際社会も注目しています。特に、日本初の女性首相の誕生は、国際的にも大きなニュースとして報じられました。主要国の首脳からは祝意が表明されており、高市首相との協力関係を構築したいという意向が示されています。女性リーダーの誕生は、日本のジェンダー平等への取り組みを示すシンボルとして、国際的な評価を高める効果があります。

安全保障政策については、日米同盟の強化、敵基地攻撃能力の開発など、積極的な防衛政策を打ち出していることから、アメリカをはじめとする同盟国からは概ね好意的に受け止められています。自由で開かれたインド太平洋を維持するために、日本がより積極的な役割を果たすことへの期待があるのです。

一方、中国や韓国など、近隣諸国との関係については、高市氏の保守的な立場から、今後の外交政策の行方が注目されています。歴史認識問題などをめぐって、近隣諸国との関係が悪化するリスクも指摘されており、バランスの取れた外交が求められます。

経済政策については、日本が構造改革を進め、経済成長を実現できるかどうかが、国際投資家の関心事項となっています。連立合意に盛り込まれた改革志向の政策が実際に実行されるかどうかが、今後の評価を左右することになるでしょう。日本経済の成長力回復は、グローバル経済全体にとっても重要であり、国際社会の期待は大きいと言えます。

これからの日本を左右する重要な転換点

自民党と日本維新の会の連立合意は、日本の政治に新たな時代を開く可能性を秘めています。2025年10月20日に成立したこの合意により、議員定数削減、消費税減税の検討、企業・団体献金の継続協議、社会保障改革、副首都構想、憲法改正など、12項目にわたる広範な政策合意が実現しました。

維新は閣外協力という形態を選択し、与党として政策実現を図りながらも、一定の独自性を保つという戦略を取りました。この選択は、改革政党としてのアイデンティティを保ちながら、政権に影響力を行使するという巧みなバランス感覚の表れと言えます。

この連立により、10月21日には高市早苗氏が日本初の女性首相として選出されました。高市政権は、自民党と維新の政策合意に基づいて、改革と安定の両立を目指すことになります。保守的な政策志向と改革志向という、一見相反する要素をどのように調和させていくかが、政権運営の腕の見せ所となるでしょう。

今後の課題は、合意した政策を実際にどこまで実現できるかです。2025年の臨時国会、2026年の通常国会、そして2027年9月までの企業・団体献金に関する結論など、重要な節目が控えています。これらの節目において、連立政権がどのような成果を出せるかが、政権の評価を決めることになります。

また、公明党との関係、野党の動向、国民の支持など、政権運営には多くの不確定要素があります。高市政権と自民・維新連立の行方は、今後の日本政治の重要な焦点となるでしょう。政治は生き物であり、状況は刻々と変化します。柔軟な対応力と強い実行力が、政権の成否を分ける鍵となります。

連立合意がもたらす変化は、単に政権の枠組みだけでなく、憲法改正、安全保障政策、社会保障制度、地方分権など、日本社会の根幹に関わる分野に及ぶ可能性があります。これらの政策がどのように具体化され、国民生活にどのような影響を与えるか、注意深く見守る必要があります。

憲法改正が実現すれば、戦後日本の政治的枠組みが大きく変わることになります。社会保障改革が成功すれば、持続可能な社会保障制度の基盤が築かれます。副首都構想が実現すれば、国土構造が変わり、地方分権が進みます。いずれも日本の未来を左右する重要な政策課題です。

国民一人ひとりが、これらの政策について関心を持ち、その内容を理解し、自らの意見を形成していくことが、民主主義社会において極めて重要です。政治は政治家だけのものではなく、国民全体のものです。連立政権の動向を注視しながら、日本の未来について考え、議論し、必要に応じて声を上げていくことが、より良い社会を作るために不可欠なのです。

自民維新連立合意内容は、日本政治の新たな章の始まりを告げるものです。この合意がどのような結果をもたらすかは、これからの政権運営と国民の関与にかかっています。歴史の転換点に立つ今、私たち一人ひとりが主体的に政治に関わり、日本の未来を共に創っていくことが求められています。

コメント