2024年12月2日から、日本の健康保険制度は歴史的な転換期を迎えました。従来の紙やプラスチックカードの健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として活用する「マイナ保険証」を基本とする新しい仕組みへの移行が本格的に始まったのです。この大きな制度変更に伴い、多くの方々が手元にある紙の保険証がいつまで使えるのか、有効期限が切れた後はどのように医療機関を受診すればよいのか、マイナンバーカードを持っていない場合はどうすればよいのかといった疑問や不安を抱えています。特に注目されているのが2026年3月末までの特例措置です。この特例により、有効期限が切れた紙の保険証でも一定期間は医療機関で保険診療を受けることができるようになりました。本記事では、紙の保険証に関する特例措置の詳細、2026年3月末という期限の意味、そして対象者と条件について、わかりやすく徹底的に解説していきます。この情報を理解することで、あなたやご家族が安心して医療サービスを受け続けるための準備を整えることができるでしょう。

紙の健康保険証廃止の経緯と現状

日本政府は、行政のデジタルトランスフォーメーション推進の一環として、健康保険証のデジタル化を強力に推し進めてきました。その中核を担うのが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする「マイナ保険証」制度です。この新しい仕組みにより、医療機関での受付手続きがスムーズになるだけでなく、過去の診療履歴や薬剤情報を医師がリアルタイムで確認できるようになり、より質の高い医療サービスの提供が期待されています。従来の紙やプラスチックカードの健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が完全に停止されました。この日を境に、新たに就職する方や保険を切り替える方には、原則としてマイナ保険証または後述する資格確認書が発行されることになりました。

紙の健康保険証の有効期限は、加入している保険制度によって大きく異なる設定がなされています。国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者の多くは、2025年7月31日を有効期限として設定されていました。これらの方々の健康保険証は、2025年8月1日から使用できなくなったため、すでに移行期間に入っています。一方、協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険に加入している方々、つまり会社員や公務員などの健康保険証は、2025年12月1日まで有効とされています。この対象者は約7,700万人にのぼり、日本の人口の約6割を占めているため、2025年12月1日は非常に大きな節目として注目されています。

2024年12月2日時点で有効だった従来の健康保険証については、最長1年間は引き続き使用可能という経過措置が設けられました。ただし、有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合や、転職や転居などで保険者の変更が生じた場合は、その時点までの使用となります。この経過措置により、マイナ保険証への移行期間中も、一定期間は従来の健康保険証で医療機関を受診できるよう配慮がなされています。しかし、多くの国民がマイナンバーカードを取得していなかったり、取得していても健康保険証としての利用登録を済ませていなかったりする状況が続いており、有効期限切れ後の対応について大きな懸念が広がっていました。

2026年3月末までの特例措置の全容

健康保険証の廃止に伴い、有効期限が切れた後の対応について、全国各地から不安の声が相次いで上がりました。特に、マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証への登録をまだ行っていない方にとっては、有効期限が切れた後に医療機関で10割負担を求められるのではないかという深刻な懸念がありました。医療費の全額を一時的に支払わなければならないとなれば、経済的な負担が大きく、特に高齢者や慢性疾患を抱える方々にとっては死活問題となりかねません。

こうした切迫した状況を受けて、厚生労働省は2025年6月27日、各都道府県や関係団体に対して極めて重要な事務連絡を発出しました。その内容は、有効期限が切れた紙やプラスチックカードの健康保険証を持参した場合でも、2026年3月末までは保険診療を認めるというものでした。この特例措置の発表により、多くの国民と医療機関に安堵の空気が広がりました。

この特例措置の最も重要なポイントは、有効期限が切れた健康保険証を持参しても、医療費の自己負担が10割(全額)ではなく、通常の1割から3割の負担で済むという点にあります。具体的には、患者が有効期限の切れた健康保険証を持参した場合、医療機関は単純に10割負担を請求するのではなく、オンライン資格確認システムを使用して、その方が実際に保険に加入しているかどうかを確認します。このシステムを通じて、患者の被保険者番号や加入状況を照会できれば、有効期限が切れた保険証であっても、保険診療として取り扱うことができるのです。

厚生労働省の担当者によると、この特例措置の期間設定には明確な理由があります。最も遅い有効期限である2025年12月1日から約4か月間の猶予期間を設けることで、すべての国民が確実にマイナ保険証または資格確認書への移行を完了できるよう配慮されています。手続きの期間、資格確認書の発行や郵送にかかる時間なども考慮に入れた上で、2026年3月31日という期限が設定されたのです。

この特例措置を実現するために重要な役割を果たしているのが、オンライン資格確認システムです。このシステムは、医療機関や薬局が患者の保険資格情報をリアルタイムで確認できるように整備されたデジタルインフラです。従来は、患者が持参した保険証の記載内容を目視で確認するだけでしたが、オンライン資格確認システムを使用することで、保険者のデータベースに直接アクセスし、最新の加入状況を瞬時に確認することができます。これにより、有効期限が切れた保険証であっても、実際にその方が保険に加入していることを確認できれば、保険診療として適切に取り扱うことが可能になりました。

厚生労働省は、各医療機関に対して、このオンライン資格確認システムを積極的に活用し、患者が有効期限の切れた保険証を持参した場合でも、システムで資格情報を照会した上で、通常の保険診療を提供するよう強く要請しています。医療現場からは、この特例措置の発表に対して歓迎の声が上がっています。報道によると、ある医療機関の担当者は「うれしい」とコメントしており、現場の混乱を避けられることに安堵している様子が伝えられています。

資格確認書の対象者と交付条件

資格確認書とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用していない方に対して、保険者から交付される証明書です。従来の健康保険証と同様に、医療機関での受診時に提示することで、保険診療を受けることができます。2024年12月2日以降、新規の健康保険証発行が停止されたことに伴い、マイナ保険証を持っていない方への代替手段として、この資格確認書の交付が開始されました。

資格確認書の交付対象者は、大きく分けて「申請不要で交付される方」と「申請により交付される方」の2つのカテゴリーに分類されています。まず、申請不要で自動的に交付される対象者について詳しく見ていきましょう。

第一に、マイナンバーカードを取得していない方は、マイナ保険証を利用することができないため、保険者から自動的に資格確認書が送付されます。マイナンバーカード自体の取得は任意であり、取得しないという選択をした方にも医療を受ける権利が保障されるため、この措置が取られています。

第二に、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方も、自動交付の対象となります。マイナンバーカードは持っているものの、健康保険証としての利用登録(マイナ保険証への登録)を済ませていない方には、資格確認書が自動的に送付されます。利用登録は任意であり、プライバシーの観点や個人の判断で登録していない方にも、確実に医療アクセスが保障される仕組みになっています。

第三に、マイナ保険証の利用登録解除を申請した方にも、資格確認書が交付されます。一度マイナ保険証として登録したものの、何らかの理由で登録を解除した方は、その時点で資格確認書の交付対象となります。

第四に、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方も対象です。マイナンバーカードには電子証明書が搭載されており、この証明書には有効期限があります。通常、発行から5回目の誕生日に有効期限を迎えます。有効期限が切れた場合、マイナ保険証として利用できなくなるため、資格確認書が交付される仕組みです。

そして特に重要なのが、後期高齢者医療制度の被保険者に対する特別な措置です。75歳以上の方が主に加入する後期高齢者医療制度の被保険者については、マイナ保険証を保有しているかどうかに関わらず、全員に資格確認書が無償かつ申請不要で交付されます。この措置は、令和8年(2026年)7月末までの暫定的な運用とされています。高齢者の中には、デジタル機器の操作に不慣れな方も多く、マイナ保険証の利用に不安を感じる方が少なくありません。そうした方々への配慮として、この特別措置が設けられているのです。

次に、申請が必要な対象者について説明します。第一に、マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者が挙げられます。高齢者、障害者、DV(ドメスティックバイオレンス)や虐待等の被害者など、マイナンバーカードでの受診が困難な特別な事情がある方は、申請により資格確認書を取得できます。これらの方々には、それぞれ固有の事情があり、マイナンバーカードの使用が適切でない場合があります。DV被害者の場合、加害者に居所を知られるリスクがあるため、特別な配慮が必要です。

第二に、緊急に資格確認書が必要な方も申請により交付を受けることができます。マイナンバーカードをまだ取得していないが、急いで資格確認書が必要な場合や、マイナ保険証の登録を解除したりカードを返納したりして、緊急に資格確認書が必要になった場合が該当します。

第三に、有効な健康保険証や資格確認書を紛失または破損した方も、申請により再交付を受けることができます。ただし、紛失や破損による再交付の場合、一部の保険者では手数料を徴収する場合があるため、事前に確認が必要です。

資格確認書の交付スケジュールと有効期限

資格確認書の交付は、保険者によってスケジュールが異なります。主な保険者ごとの交付スケジュールを詳しく見ていきましょう。

協会けんぽ(全国健康保険協会)では、従来の健康保険証の有効期限が2025年12月1日以降となっている被保険者に対して、2025年7月下旬から10月下旬にかけて、各都道府県支部から本人宛てに資格確認書が順次郵送されました。新規に協会けんぽに加入する方(2024年12月2日以降に資格を取得した方)については、新様式の資格取得届において「資格確認書交付欄」にチェックを入れて申請することで、事業所を通じて交付される仕組みになっています。

国民健康保険については、各市区町村が保険者となっているため、自治体ごとに対応が異なります。多くの自治体では、2025年8月1日に従来の保険証の有効期限を迎えることから、それに合わせて資格確認書の交付が進められました。例えば、さいたま市や横浜市などの主要都市では、マイナ保険証を利用していない被保険者に対して、自動的に資格確認書を送付する対応を取りました。

後期高齢者医療制度については、前述の通り、2026年7月末までの暫定措置として、全被保険者に対して資格確認書が無償かつ申請不要で交付されています。この措置により、高齢者の方々は安心して医療サービスを受け続けることができます。

資格確認書の有効期限は、保険者が設定することになっており、法律上は最長5年間とされています。ただし、実際の運用では、多くの保険者が1年程度の有効期限を設定しているケースが多いようです。有効期限が切れた場合、保険者によっては自動的に更新された資格確認書が送付される場合もあれば、再度申請が必要になる場合もあります。各保険者からの案内をよく確認し、有効期限切れで医療機関を受診できないという事態を避けることが重要です。

資格確認書の交付は、基本的に無償です。保険者から自動的に交付される場合はもちろん、申請により交付を受ける場合でも、手数料等は発生しません。これは、すべての国民が経済的負担なく医療アクセスを確保できるようにするための配慮です。

マイナ保険証と資格確認書の機能比較

マイナ保険証と資格確認書は、どちらも医療機関で保険診療を受けるために使用できるという点では共通していますが、その機能や利便性には大きな違いがあります。まず、医療機関での受診については、マイナ保険証も資格確認書も、医療機関の窓口で提示することで保険診療を受けることができます。この点においては、従来の健康保険証と同様の基本機能を持っています。

しかし、過去の診療情報・薬剤情報の閲覧という点では、大きな違いがあります。マイナ保険証の大きな特徴の一つは、過去の診療情報や薬剤情報を医師や薬剤師が閲覧できる点です。患者が同意すれば、過去にどのような病気で治療を受けたか、どのような薬を処方されたかという情報を、医療従事者が確認することができます。これにより、重複した検査を避けたり、薬の飲み合わせによる副作用を防いだりすることができ、より安全で効率的な医療を受けることが可能になります。一方、資格確認書では、このような過去の診療情報や薬剤情報を閲覧することはできません。資格確認書は、あくまでもその時点で保険に加入していることを証明するだけの機能に留まります。

健診情報の共有についても違いがあります。マイナ保険証を使用すると、特定健診(メタボ健診)の結果なども医師が確認することができます。これにより、健診結果を踏まえた予防医療や生活習慣の改善指導を受けることができます。資格確認書では、こうした健診情報の共有機能はありません。

医療費の自己負担割合にも違いがあります。マイナ保険証を利用すると、従来の保険証や資格確認書を利用する場合に比べて、初診料が20円、再診料が10円安くなります。これは、マイナ保険証の利用を促進するためのインセンティブとして設定されている制度です。年間で見ると、頻繁に医療機関を受診する方にとっては、この差額が積み重なって相当な金額になる可能性があります。

さらに、限度額適用認定証の自動適用という重要な違いもあります。高額な医療費が発生した場合、通常は「限度額適用認定証」を事前に申請・取得して医療機関に提示する必要があります。この認定証があれば、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。マイナ保険証を使用する場合、この限度額適用認定証の提示が不要になります。マイナ保険証を提示するだけで、自動的に自己負担限度額が適用され、窓口での支払いが高額にならないようになります。一方、資格確認書を使用する場合は、従来通り、限度額適用認定証を別途申請・取得し、提示する必要があります。

更新手続きについても違いがあります。マイナ保険証は、基本的に更新手続きが不要です。マイナンバーカード自体の有効期限(通常は発行から10年、20歳未満は5年)はありますが、健康保険証としての利用に関しては、転職や転居などで保険者が変わった場合でも、自動的に情報が更新されます。ただし、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日)が切れた場合は、市区町村の窓口で更新手続きが必要です。電子証明書が有効でないと、マイナ保険証として使用できません。資格確認書の場合は、有効期限があり、期限が切れる前に更新または再交付を受ける必要があります。

携帯性の面でも違いがあります。マイナンバーカードは、運転免許証と同じくらいのサイズのカード1枚で、身分証明書としても健康保険証としても使用できます。複数の機能が1枚に集約されているため、財布の中をすっきりさせることができます。さらに、2025年9月以降は、スマートフォンでマイナ保険証が利用できるようになる予定です。これにより、スマートフォンだけを持ち歩けば、医療機関での受診が可能になります。資格確認書は、従来の健康保険証と同様の紙またはカード形式で交付されます。身分証明書としては使用できないため、別途、運転免許証やパスポートなどを携帯する必要があります。

マイナ保険証の利点と懸念点

マイナ保険証には、多くの利点があります。最も大きな利点は、より良い医療を受けられるという点です。前述の通り、マイナ保険証を使用すると、医師が過去の診療情報や薬剤情報、健診情報などを確認できます。これにより、初診の医療機関でも過去の病歴や服薬歴を正確に把握してもらえるため、適切な診断と治療を受けやすくなります。また、重複した検査を避けることができるため、時間と費用を節約できますし、薬の飲み合わせによる副作用のリスクも低減できます。健診結果に基づいた予防医療や生活習慣の改善指導を受けられるという点も、長期的な健康維持に役立ちます。

医療費が安くなるという経済的な利点も見逃せません。初診料が20円、再診料が10円安くなることは、長期的に見ると大きな節約になります。特に、慢性疾患で定期的に通院している方にとっては、年間で数百円から千円以上の節約になる可能性があります。また、高額な医療費が発生した場合、限度額適用認定証の申請が不要になるため、手続きの手間が省けるだけでなく、窓口での高額な支払いを避けることができます。

確定申告が簡単になるという利点もあります。マイナポータルを通じて、医療費控除の申告が簡単にできるようになります。従来は、1年間の医療費の領収書を保管して集計する必要がありましたが、マイナ保険証を利用していれば、医療費の情報が自動的に集約され、確定申告の際に簡単に利用できます。これは、特に確定申告を行う自営業者や年金受給者にとって大きなメリットです。

就職・転職・引越し時の手続きが不要という利便性も重要です。従来は、就職や転職、引越しなどで保険者が変わった場合、新しい健康保険証が発行されるまでに時間がかかり、その間の医療機関受診に不便がありました。マイナ保険証の場合、保険者が変わっても、マイナンバーカード自体は変わらないため、すぐに新しい保険証として使用できます。手元で保険証を切り替える手間がなく、非常にスムーズです。

さらに、マイナンバーカードは健康保険証だけでなく、複数の機能を1枚に集約しています。身分証明書として利用できるのはもちろん、コンビニで住民票や印鑑証明書などを取得できますし、e-Taxで確定申告ができます。各種行政手続きのオンライン申請もできるなど、生活の様々な場面で便利に活用できます。

一方で、マイナ保険証には懸念点も指摘されています。セキュリティやプライバシーへの懸念は、多くの方が感じている不安の一つです。マイナンバーカードには多くの個人情報が関連付けられているため、紛失や盗難、不正利用のリスクを心配する声があります。特に、健康情報という極めてプライベートな情報がデジタル化されることへの不安を感じる方もいます。ただし、マイナンバーカードにはICチップにセキュリティ機能が組み込まれており、簡単には情報を読み取れないようになっています。また、紛失時には24時間365日対応のコールセンター(0120-95-0178)に連絡することで、速やかに機能を停止できる仕組みも整備されています。

デジタル機器の操作に不慣れな方への配慮も課題として挙げられます。高齢者を中心に、デジタル機器の操作に不慣れな方も多くいます。マイナンバーカードの取得手続き自体も、オンライン申請や証明写真の準備など、ハードルが高いと感じる方もいます。こうした方々への配慮として、資格確認書の制度が設けられていますが、資格確認書ではマイナ保険証の多くのメリットを享受できないという問題もあります。

医療機関側のシステム整備も重要な課題です。マイナ保険証を使用するためには、医療機関側がオンライン資格確認システムを導入している必要があります。多くの医療機関で導入が進んでいますが、小規模なクリニックや薬局などでは、まだ導入が完了していないところもあります。そうした医療機関では、マイナ保険証を持参しても利用できず、資格確認書や従来の保険証が必要になる場合があります。

システムトラブルのリスクも無視できません。デジタルシステムには、必ずトラブルのリスクが伴います。過去には、マイナ保険証のシステムでデータの紐付けミスなどのトラブルが報道されたこともありました。こうしたトラブルを防ぐため、システムの改善が継続的に行われていますが、完全にゼロにすることは難しいでしょう。

電子証明書の更新手続きも忘れてはいけないポイントです。マイナンバーカードの電子証明書は5年ごとに更新が必要です。この更新を忘れると、マイナ保険証として使用できなくなります。更新手続きは市区町村の窓口で行う必要があり、郵送では対応できません。定期的に有効期限を確認し、期限が近づいたら早めに更新手続きを行うことが大切です。

医療機関受診時の具体的な手順

有効期限切れの保険証を持っている場合でも、2026年3月末までは医療機関を受診することができます。受診時の手順は次の通りです。まず、受付で有効期限切れの保険証を提示します。医療機関のスタッフが、オンライン資格確認システムで保険加入状況を確認します。加入が確認できれば、通常の自己負担割合(1割から3割)で診療を受けられます。注意点として、すべての医療機関がオンライン資格確認システムを導入しているわけではありません。システムが導入されていない医療機関では、有効期限切れの保険証では受診できない可能性があります。事前に医療機関に確認することをお勧めします。

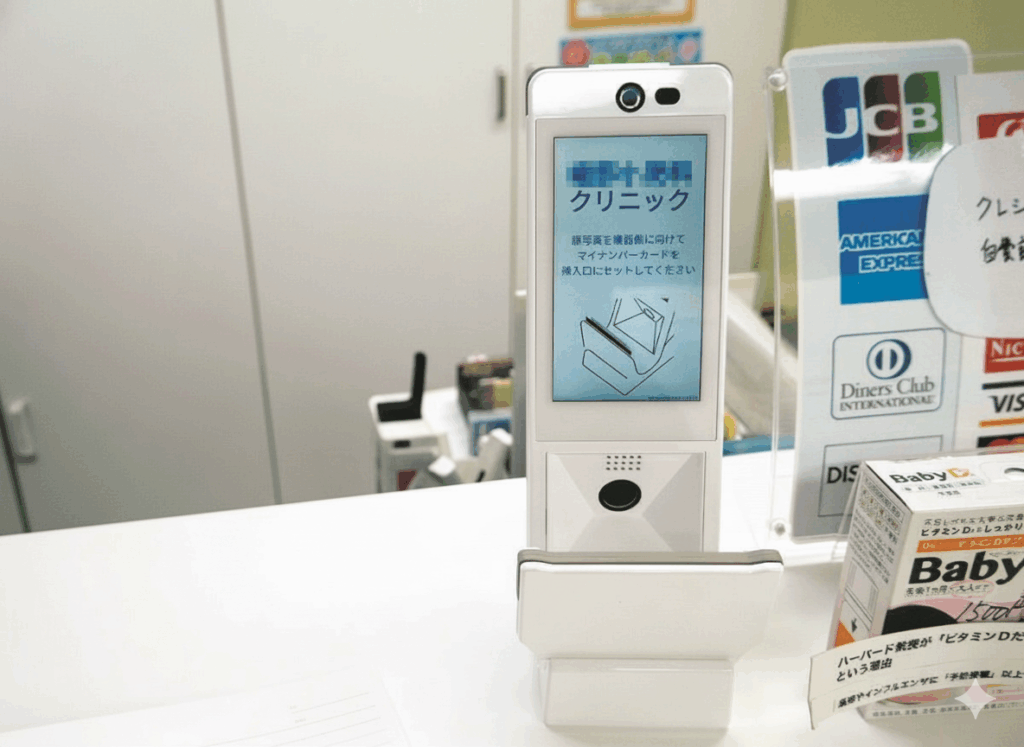

マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)で受診する場合は、医療機関の受付にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをセットします。画面の指示に従って、顔認証または暗証番号(4桁の数字)で本人確認を行います。診療情報・薬剤情報の提供に同意するかどうかを選択し(任意)、確認が完了したら、待合室で待ちます。初めてマイナ保険証を使用する際は、操作に戸惑うかもしれませんが、多くの医療機関では受付スタッフがサポートしてくれます。

資格確認書で受診する場合は、従来の健康保険証と同様の方法です。受付で資格確認書を提示し、必要に応じて身分証明書の提示を求められる場合があります。確認が完了したら、待合室で待ちます。資格確認書は従来の保険証と同じ扱いなので、特に難しいことはありません。

保険証を持っていない、または忘れてしまった場合の対応は、医療機関によって異なります。受付でその旨を伝え、氏名、生年月日、保険者名などの情報を伝えます。医療機関が、オンライン資格確認システムで加入状況を確認できる場合は、通常の自己負担割合で受診できます。確認できない場合は、一旦10割負担(全額自己負担)で支払い、後日保険証を持参して精算する必要があります。オンライン資格確認システムの導入が進んだことで、保険証を忘れても通常の負担割合で受診できるケースが増えています。

救急車で搬送されたり、意識がない状態で病院に運ばれたりした場合など、保険証を提示できない緊急時でも心配はいりません。医療機関は、まず命を守るための治療を最優先します。後日、患者本人または家族が保険証を提示して精算する形になります。身元不明の場合でも、警察などと協力して身元を確認し、保険適用の手続きを行う仕組みが整っています。緊急時には、保険証の有無に関わらず、必要な医療を受けることができますので、安心してください。

今後のスケジュールと準備すべきこと

健康保険証の移行に関する重要な日付をしっかりと把握しておくことが大切です。2024年12月2日には、従来の健康保険証の新規発行が停止されました。これ以降は、マイナ保険証または資格確認書が発行される仕組みになっています。2025年7月31日には、多くの国民健康保険および後期高齢者医療制度の健康保険証の有効期限を迎えました。2025年9月には、スマートフォンでのマイナ保険証利用が開始される予定です。2025年12月1日には、多くの被用者保険(会社員や公務員など)の健康保険証の有効期限を迎えます。約7,700万人が影響を受ける大きな節目です。

そして最も重要なのが2026年3月31日です。この日をもって、有効期限切れの保険証で受診できる特例措置が終了します。この日以降は、マイナ保険証または資格確認書が必須となりますので、必ず準備を完了させておく必要があります。2026年7月31日には、後期高齢者医療制度の被保険者全員への資格確認書自動交付の暫定措置が終了する予定です。

今、準備すべきことは、まずマイナンバーカードをまだ取得していない方は、市区町村の窓口または郵送、オンラインでマイナンバーカードの交付申請を行うことです。交付通知書が届いたら、市区町村の窓口でカードを受け取り、健康保険証としての利用登録を行います。マイナポータルまたは医療機関の受付で登録が可能です。ただし、マイナンバーカードの取得は任意です。取得しない場合でも、資格確認書で医療機関を受診できます。

マイナンバーカードは持っているが、健康保険証としての利用登録をしていない方は、マイナポータルにアクセスして利用登録を行うか、医療機関や薬局の受付にある顔認証付きカードリーダーで登録します。利用登録は簡単で、数分で完了します。

すでにマイナ保険証を利用している方は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を確認してください。有効期限が近い場合は、市区町村の窓口で更新手続きを行います。電子証明書の有効期限は、発行から5回目の誕生日です。マイナポータルやコンビニの証明書交付サービスで確認できます。

資格確認書がまだ届いていない方は、加入している保険者に問い合わせ、必要に応じて資格確認書の交付申請を行いましょう。2026年3月31日で特例措置が終了します。それまでに、マイナ保険証を取得・登録するか、資格確認書を取得するか、いずれかの準備を必ず完了させましょう。2026年4月以降は、有効期限切れの保険証では受診できなくなります。必ずどちらかを準備しておくことが重要です。

まとめ

健康保険証のマイナ保険証への移行は、日本の医療制度における歴史的な変革です。この移行期間中には、多くの国民が様々な不安や疑問を抱えています。本記事で詳しく解説した通り、2026年3月末までは特例措置により、有効期限が切れた紙の保険証でも医療機関を受診することができます。医療機関がオンライン資格確認システムで加入状況を確認できれば、通常の自己負担割合(1割から3割)で診療を受けられるのです。

ただし、この特例措置は暫定的なものであり、2026年4月以降は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかが必須となります。この期限までに、必ず準備を完了させることが求められます。マイナ保険証には、過去の診療情報や薬剤情報の共有、医療費の削減、手続きの簡素化など、多くの利点があります。デジタル機器の操作に不慣れな方や、個人情報管理に不安を感じる方のために、資格確認書という選択肢も用意されています。

重要なのは、自分や家族の状況に最適な方法を選択し、2026年3月末までに必要な準備を完了させることです。どちらの方法を選んでも、引き続き安心して医療サービスを受けることができます。この移行期間を有効に活用して、自分に合った選択をしましょう。不明な点がある場合は、加入している保険者や市区町村の窓口に遠慮なく問い合わせてください。

対象者は、有効期限が切れた紙の保険証を持っている全ての被保険者です。国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度など、すべての保険制度の加入者が対象となります。条件は、医療機関がオンライン資格確認システムを導入しており、そのシステムで保険加入状況を確認できることです。システム導入が完了していない一部の医療機関では、この特例措置を利用できない可能性があるため、事前の確認が推奨されます。

健康は何よりも大切な財産です。新しい制度を正しく理解し、適切な準備を進めることで、安心して医療サービスを受けられる環境を整えていきましょう。2026年3月末という期限を意識しながら、計画的に対応を進めることが大切です。

コメント