マイナンバーカードと韓国の住民登録証は、同じ東アジアに位置しながらも、全く異なる歴史的背景と設計思想のもとに構築された国民識別システムです。日本のマイナンバーカードはプライバシー保護と分散管理を最優先に設計された慎重なシステムであるのに対し、韓国の住民登録証は1968年の国家安全保障上の危機を契機に導入された強力な一元管理型のシステムとして発展しました。両国のデジタル化には明確な差があり、韓国はモバイル身分証やブロックチェーン技術を活用した分散型IDへと進化を遂げている一方、日本は2025年のiPhone対応を経て2026年秋の次期カード導入を控えた追い上げの局面にあります。本記事では、マイナンバーカードと韓国の住民登録証について、制度の起源から番号構造、技術アーキテクチャ、行政サービスの実用性、そして今後の展望まで、あらゆる角度から両国のシステムの違いを詳しく解説します。

マイナンバーカードと韓国住民登録証の基本的な違いとは

マイナンバーカードと韓国の住民登録証の最も根本的な違いは、その導入目的にあります。韓国の住民登録制度は、1968年1月21日に発生した北朝鮮特殊部隊による大統領官邸襲撃未遂事件をきっかけに導入されました。この日、北朝鮮第124部隊の31名が軍事境界線を越え、ソウルの青瓦台の数百メートル手前まで侵入するという衝撃的な事件が起きました。韓国政府は「誰が味方で、誰がスパイか」を即座に識別できるシステムの構築を決断し、その結果として住民登録証が誕生しました。

当初の住民登録証の目的は行政サービスの提供ではなく、明確に治安維持と国民統制にありました。17歳以上のすべての国民に対し、指紋の採取と常時の身分証携帯が義務付けられました。当初は左右の親指のみであった指紋採取は、1975年には10本すべての指へと拡大され、警察庁のデータベースに登録されることとなりました。韓国国民は、北朝鮮という明白な安全保障上の脅威の前で、プライバシーの一部を国家に預けることを安全保障の代償として受け入れてきたという歴史的経緯があります。この社会的受容性が、後の広範なデータ連携や生体情報の活用を可能にする基盤となりました。

一方、日本のマイナンバー制度は全く異なる文脈から生まれました。日本では戸籍制度と住民基本台帳による市町村単位の分散管理が伝統であり、国家が個人の情報を一元管理することへの警戒感が戦後の民主主義社会の中で強く維持されてきました。2002年に稼働した住民基本台帳ネットワークシステムにおいても、一部の自治体が接続を切断するなどの激しい抵抗運動が発生しました。こうした背景があるため、2016年にマイナンバー制度が導入された際も、利用範囲は社会保障、税、災害対策の3分野に厳格に限定され、民間利用や他分野への拡大には常に法改正という高いハードルが設けられました。日本のシステム設計には、効率性よりも「権力の分散」と「プライバシー保護」を優先する思想が深く刻まれています。

韓国住民登録番号とマイナンバーの番号構造における違い

国民に付与される識別番号の構造にも、日韓の設計哲学の違いが明確に表れています。韓国の住民登録番号は13桁の数字で構成されていますが、単なるランダムな数字の羅列ではありませんでした。2020年10月の改正以前、この番号には個人の属性情報が多く含まれており、そのことが深刻な社会問題を引き起こしました。

具体的には、最初の6桁が生年月日を表し、7桁目の数字が性別と出生世紀を示していました。1900年代生まれの男性は1、女性は2、2000年代生まれの男性は3、女性は4というルールです。さらに問題視されたのは、8桁目から11桁目の4桁の数字でした。これらは、その個人が最初に出生届を提出した行政区画(邑・面・洞)の固有コードだったのです。

この「地域コード」の存在は、韓国社会において深刻な差別問題を引き起こしました。特定の地域出身者に対する根強い偏見が存在する韓国社会において、住民登録番号を見るだけで出身地が判別できることは、就職差別や結婚差別につながる恐れがありました。さらに深刻だったのは、北朝鮮からの脱北者への影響です。脱北者が韓国に定着する際、特定の定着支援施設の所在地コードが一律に付与されていた時期があり、番号から「脱北者であること」が容易に露見してしまうという人権上の重大な欠陥が明らかになりました。加えて、生年月日や性別、出生地という不変の属性情報に基づく番号生成アルゴリズムは、一部の情報さえ分かれば残りの数字を推測できるというセキュリティ上の脆弱性としても指摘されていました。これらの問題を受け、韓国政府は2020年10月より、性別コードを除く後半部分の番号生成ルールを変更し、ランダムな数字に置き換える措置を講じました。

これに対し、日本のマイナンバーは12桁の数字ですが、当初からランダム性が採用されています。住所、生年月日、性別などの個人属性は一切番号に含まれておらず、数字の配列から個人情報を読み取ることは不可能です。チェックデジットを含めることで入力ミスを防ぐ仕組みも導入されています。日本の特徴的な点は、マイナンバー自体を「むやみに他人に知られてはならない秘密の番号」として扱っていることです。日常の本人確認にはマイナンバーそのものではなく、ICチップに搭載された電子証明書や券面の顔写真が用いられます。システム内部のデータ連携でも、マイナンバーを直接キーとして使わず、機関ごとに異なる「機関別符号」に変換して連携を行うことで、万が一データが流出しても名寄せができないよう多層的な防御策が講じられています。

韓国の2014年大規模個人情報流出事件がデジタルID政策の転換点に

韓国のデジタルID政策において、2014年は決定的な分水嶺となりました。この年に発生した未曾有の個人情報流出事件は、それまでの「効率重視・一元管理」の路線に根本的な修正を迫り、現在の「自己主権型」への転換を促す決定打となりました。

2014年1月、韓国の主要クレジットカード会社であるKB国民カード、ロッテカード、NH農協カードの3社から、延べ1億400万件もの顧客情報が流出したことが発覚しました。当時の韓国の人口が約5,000万人であったことを考えると、経済活動を行うほぼすべての成人の情報が流出したに等しい壊滅的な規模でした。流出した情報には、氏名や住民登録番号、電話番号、住所といった基本情報に加え、クレジットカード番号、有効期限、利用限度額、さらには年収や勤務先といった極めてセンシティブな信用情報まで含まれていました。

この事件の深刻さは、外部からのサイバー攻撃ではなく、内部犯行であった点にあります。信用情報機関からセキュリティ強化のために派遣されていた外部コンサルタントの社員が、USBメモリを用いて容易にデータを持ち出したのです。住民登録番号という単一のキーであらゆる金融・行政データが紐付けられている韓国社会の構造的脆弱性が、白日の下に晒されました。流出した住民登録番号と氏名のセットを悪用し、ウェブサイトのなりすまし登録やボイスフィッシングなどの二次犯罪が相次ぎました。

事件を受けた韓国国民の怒りは頂点に達しました。「一度生まれたら死ぬまで変えられない番号」が流出したことで、永続的な不安の中に置かれることになったからです。世論の圧力と司法判断により、韓国政府は方針転換を余儀なくされました。2017年5月、行政安全部の所属機関として「住民登録番号変更委員会」が発足し、住民登録番号の流出によって生命、身体、財産に被害を受ける恐れがある国民は、番号の変更を申請できるようになりました。制度開始以降、数千件規模の変更申請が処理されており、家庭内暴力の被害者やボイスフィッシング被害者などの救済手段として機能しています。国家による番号の「強制付与」から、国民が自らのIDを「管理・変更する権利」を持つという、アイデンティティ管理における主権の移動を象徴する出来事でした。この「失敗からの復元力」こそが、韓国のデジタル政策の強靭さを支える重要な側面です。

韓国のモバイル身分証とデジタル化システムの最前線

韓国はモバイル身分証の普及において、日本よりも大きく先行しています。その背景には、官民が競合しながらも補完し合う独自のエコシステムが形成されています。

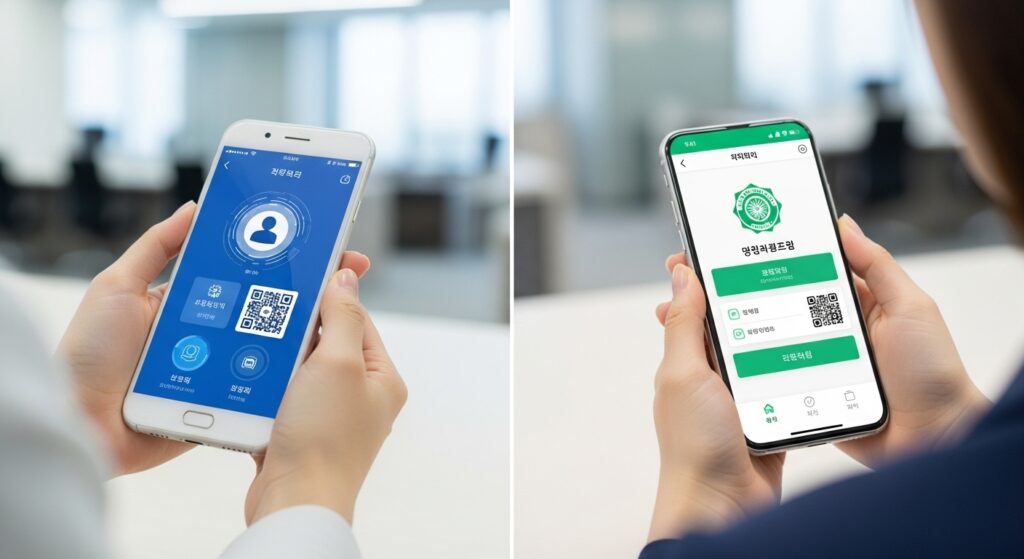

韓国でモバイル身分証の普及を牽引したのは、政府ではなく民間企業でした。SKテレコム、KT、LG U+の通信キャリア大手3社が共同で提供する認証アプリ「PASS」は、3,600万人以上のユーザーを擁し、韓国社会における事実上のデジタルID標準となっています。PASSの強みは、韓国で携帯電話を契約する際に義務付けられている厳格な本人確認プロセスを信頼の基盤(トラストアンカー)としている点です。国民は、自身のスマートフォンにインストールしたPASSアプリに運転免許証や住民登録証を登録するだけで、物理的なカードを持ち歩く必要がなくなります。

PASSが提供するユーザー体験の洗練度は注目に値します。例えばコンビニエンスストアで酒類を購入する際、ユーザーはPASSアプリを起動し、表示されたQRコードまたはバーコードを店員に見せます。店員がPOSレジでスキャンすると、画面には「成人です」という判定結果のみが表示されます。ユーザーは自身の生年月日や住所といった余分な個人情報を店員に見せることなく、年齢確認を完了できる仕組みです。2025年からは、この確認プロセスと同時に決済まで完了する「PASS ID決済」も導入されました。

政府が提供する行政ポータルアプリ「政府24」では、住民票の取得や納税証明など数千種類の行政手続きがオンラインで完結します。韓国政府の戦略が優れているのは、この政府機能を政府製アプリだけに閉じ込めず、民間プラットフォームに積極的に開放している点です。その象徴がSamsung Electronicsの「Samsung Wallet」との連携です。Galaxyシリーズのスマートフォンを使用している国民は、政府24アプリ経由で発行された電子証明書(住民登録証、国家報勲登録証、運転免許証など)をSamsung Wallet内に格納できます。支払い用のクレジットカードと身分証が同じウォレットに同居することで、財布を持たずに外出するライフスタイルが韓国では完全に定着しました。

日本にもマイナポータルアプリが存在しますが、利用頻度は韓国のPASSや政府24に比べて低い状況です。韓国では、日常生活に不可欠な通信インフラとハードウェアが政府のIDシステムとシームレスに統合されており、国民は「行政手続きをしている」という意識すら持たずにデジタルIDを利用しています。

マイナンバーカードと韓国の技術アーキテクチャの違い

両国のシステムの違いを技術面から見ると、データをどこに置き、誰が管理するかという設計思想において対照的なアプローチが採られています。

韓国のモバイル身分証システムは、分散型アイデンティティ(DID)技術を核として構築されています。これは2014年の大規模流出事件の反省から、個人情報を中央サーバー一箇所に集約するリスクを避けるために採用された戦略です。このシステムでは、個人の身分情報はユーザー自身のスマートフォン(セキュアエレメント)内に暗号化されて保存されます。政府やブロックチェーンネットワーク上には、情報が改ざんされていないことを証明するためのハッシュ値や公開鍵のみが記録される仕組みです。利用者が身分証を提示する際には、スマートフォンから直接提示されたデータを、検証者がブロックチェーン上の台帳と照合して真正性を確認します。

ただし、現実は理想通りには進んでいません。2023年11月、韓国の行政ネットワークで発生した大規模なシステム障害の際、モバイル身分証サービスも一時的に利用できなくなる事態が起きました。ブロックチェーンを採用しているにもかかわらず、アプリの起動や認証のプロセスにおいて依然として政府の中央サーバーを経由する「ハイブリッド型」の構造になっており、そこが単一障害点となってしまったという指摘がなされています。完全な分散化と、国家による管理責任のバランスをどう取るかは、韓国にとっても依然として重要な課題です。

一方、日本のマイナンバーカードシステムは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運用する「公的個人認証サービス(JPKI)」を中核とした中央管理型モデルを採用しています。信頼の源泉はカードに埋め込まれたICチップと、そこに格納された電子証明書です。マイナポータルや民間サービスへのログイン時には、カードリーダーやスマホのNFC機能でICチップを読み取り、J-LISのサーバーに対して有効性確認を行います。この方式はセキュリティが高く、制度の均質性を保ちやすいというメリットがあります。しかし、カードの発行や更新、電子証明書の失効処理がすべてJ-LISのシステムに依存しているため、アクセス集中時の負荷や柔軟な機能拡張の難しさが課題です。また、物理的なカードの読み取りを前提としているため、モバイル化に際してもスマートフォンへの電子証明書機能の移植という高度な技術的対応が必要となり、実装に時間を要しました。

韓国とマイナンバーカードの納税・行政サービスにおける比較

行政サービスの実用性を比較すると、韓国は納税や証明書発行の分野で際立った自動化を達成しています。

韓国の国税庁が運営する「ホームタックス」は、世界で最も進んだ電子納税システムの一つです。韓国では、医療機関、教育機関、金融機関、寄付金団体などが、利用者の住民登録番号に紐付いた支払データを国税庁に送信することが義務付けられています。そのため、納税者は年末調整の時期にホームタックスにログインするだけで、医療費やクレジットカード使用額、教育費などの控除対象データがすべて自動的に集計されて表示されます。ユーザーは内容を確認し、一括ダウンロードボタンを押して勤務先にデータを送信するだけで手続きが完了します。

日本でもe-Taxとマイナポータルの連携により医療費通知情報などの自動入力が可能になりつつありますが、依然として領収書の保管が必要なケースや、連携されていないデータの手入力が必要な場面が多く残っています。韓国のシステムは、プライバシーの懸念を乗り越えて強力なデータ連携を実現したことで、国民の手間を極限まで削減した事例といえます。

証明書発行の面でも両国には大きな違いがあります。日本ではマイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機で住民票を取得できるサービスが普及し、利便性が向上しました。しかし、韓国ではそもそも「紙の証明書」を提出すること自体がなくなりつつあります。韓国の「電子文書ウォレット」機能を使えば、スマートフォンで取得した住民登録謄本を銀行や不動産会社、行政機関にデジタルデータのまま送信・提出できます。受け取った側もデジタル上で真贋判定を行うため、紙に出力する必要がありません。日本が「紙の発行を便利にした」段階であるのに対し、韓国は「紙そのものをなくす」ペーパーレスのプロセスに踏み込んでいます。

外国人住民へのデジタルID対応における日韓の違い

グローバル化が進む現代において、在留外国人に対するデジタルIDの提供も重要な課題となっています。この分野でも韓国の対応は迅速かつ包括的です。

韓国政府は長年、外国人登録証を「Alien Registration Card」と呼称してきましたが、「Alien(エイリアン=異邦人)」という言葉が排外的であるという国際的な批判を受け、2021年に「Residence Card」へと正式名称を変更しました。これは単なる名称変更ではなく、外国人を社会の構成員として包摂しようとする政策転換の表れです。さらに2024年からは、外国人に対しても「モバイル外国人登録証」の発行が開始されました。韓国に住む外国人は、韓国人と同じようにスマートフォンで銀行口座を開設したり、オンラインショッピングの本人確認を行ったりできるようになりました。仁川空港などの出入国審査や市中の免税店でのパスポートレス購入においても、このモバイルIDの活用が広がっています。

日本も在留外国人に対してマイナンバーを付与し、マイナンバーカードの発行を行っています。2026年の次期カード導入に向けて、現在の在留カードとマイナンバーカードを一体化させる議論も進んでいます。しかし、現状では外国人が銀行口座を開設する際や携帯電話を契約する際の本人確認手続きは依然として煩雑であり、韓国のモバイルIDのようなシームレスな体験には至っていないのが実情です。

2026年の次期マイナンバーカードとデジタル化の今後の展望

日本は韓国との差を縮めるべく、急速な追い上げを図っています。その重要なマイルストーンとなったのが、2025年6月24日に開始されたiPhoneへのマイナンバーカード機能搭載です。日本のスマートフォン市場で圧倒的なシェアを持つiPhoneへの対応により、モバイルIDの普及は新たな段階に入りました。

さらに2026年秋には、マイナンバーカード自体の仕様が刷新される予定です。次期カードでは、性別などプライバシー性の高い情報を券面から削除し、ICチップ内にのみ記録する方向で調整が進んでいます。量子コンピュータ時代を見据えた耐タンパー性の高い暗号アルゴリズムの採用も検討されています。発行期間については、現在の申請から交付まで約1ヶ月という期間を大幅に短縮し、特急発行の仕組みを導入して数日から1週間程度での交付を目指す計画です。

これらの改革により、日本も韓国の「モバイルファースト」の水準に近づくことになります。しかし、ハードウェアの刷新だけでなく、民間利用の拡大をはじめとするサービス面の充実が追いつくかどうかが成否の鍵を握っています。韓国の事例が示しているのは、技術の優劣以上に、国民が「便利だから使う」と実感できるユーザー体験の設計と、万が一の事故に対する番号変更権などの救済措置の明確化による心理的安全性の確保が重要であるということです。

日韓両国がそれぞれの強みを活かし、相互運用可能なデジタルID圏を形成できれば、東アジアは世界で最も高度なデジタル市民社会のモデルケースとなる可能性を秘めています。デジタル化の波は、国境という概念さえも、デジタルの信頼ネットワークによって再定義しようとしています。

コメント