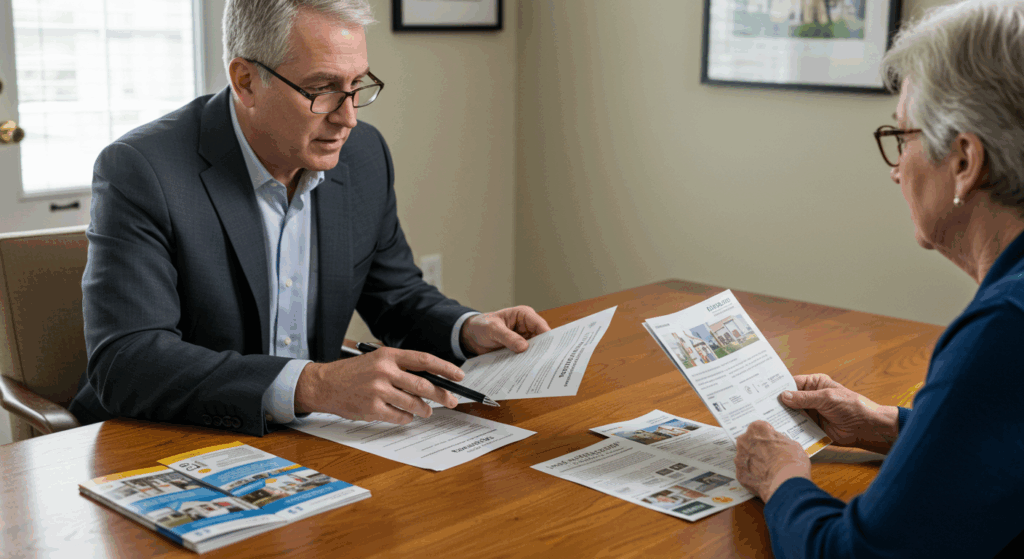

老人ホームへの入居を検討する際、多くの方が最も気になるのが費用の問題です。「一体どのくらいの費用がかかるのか」「何にお金がかかるのか」といった疑問を抱える方は少なくありません。老人ホームの費用は複雑で、施設の種類や提供されるサービス内容によって大きく異なります。また、入居時に一度だけ支払う費用と毎月継続的に支払う費用があり、それぞれに詳細な内訳が存在します。さらに、これらの費用負担を軽減するための公的制度も数多く用意されており、適切に活用することで経済的負担を大幅に抑えることが可能です。本記事では、老人ホームの費用構造を詳しく解説し、賢い施設選びと費用計画のポイントをお伝えします。

Q1: 老人ホームの費用は何にお金がかかる?入居時費用と月額利用料の基本的な内訳を教えて

老人ホームの費用は、大きく分けて「入居時費用」「月額利用料」「その他の費用」の3つのカテゴリーに分類されます。これらの費用構造を理解することが、適切な施設選びの第一歩となります。

入居時費用は、施設に入居する際に一度だけ支払う費用で、「入居一時金」とも呼ばれます。この費用は施設の種類によって大きく異なり、公的施設では原則として0円ですが、民間施設では0円から数千万円、場合によっては数億円を超えるケースもあります。入居一時金は、将来の家賃やサービス費を前払いする仕組みであり、償却期間が設けられているのが特徴です。近年は入居一時金0円のプランを提供する有料老人ホームも増加していますが、その分月額利用料が高めに設定される傾向があります。

月額利用料は、毎月継続的に支払う費用で、その内訳は多岐にわたります。主な構成要素として、居住費(家賃相当)、食費、施設介護サービス費(介護保険自己負担額)、管理費、日常生活費などがあります。月額利用料の相場は施設の種類や立地、提供サービスによって大きく変動し、一般的に12万円から40万円程度とされていますが、高級施設では100万円を超える場合もあります。

その他の費用には、医療費、理美容代、レクリエーション参加費、個人的な買い物代行費用などが含まれます。これらは個人の状況や施設の規定により発生する追加費用で、事前に確認しておくことが重要です。

費用の支払い方法には、全額前払い方式、一部前払い方式、月払い方式の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。全額前払い方式では入居後の家賃支払いが不要になりますが、初期費用が高額になります。月払い方式では初期費用を抑えられますが、月額利用料が高めに設定されることが多いです。自身の経済状況や資産状況に応じて、最適な支払い方法を選択することが大切です。

Q2: 公的施設と民間施設で費用の内訳はどう違う?特別養護老人ホームと有料老人ホームを比較

公的施設と民間施設では、費用構造に大きな違いがあります。ここでは代表的な特別養護老人ホーム(特養)と介護付き有料老人ホームを比較して解説します。

特別養護老人ホーム(公的施設)の費用構造は非常にシンプルです。入居時費用は0円で、初期費用の負担がありません。月額利用料は5万~15万円程度と比較的安価で、内訳は居住費、食費、介護サービス費が中心となります。特養では法令により料金が定められており、所得に応じた負担軽減制度も充実しています。ただし、入居条件は要介護3以上と厳しく、地域によっては入居待機者が多いという課題があります。ユニット型個室を選択した場合は、従来の多床室タイプより費用が高くなりますが、それでも民間施設と比較すると安価です。

一方、介護付き有料老人ホーム(民間施設)の費用構造はより複雑です。入居時費用は0円~数千万円と幅が広く、施設のグレードや立地によって大きく異なります。月額利用料は15万~35万円程度で、平均的には約22.7万円とされています。内訳には、居住費、食費、介護サービス費に加えて、管理費、上乗せ介護費、介護保険対象外サービス費などが含まれます。

特に注目すべき違いは、上乗せ介護費の存在です。これは介護保険法で定められた人員配置基準(入居者3名に対し1名の看護・介護職員)を超えて職員を配置した場合の追加費用で、介護保険対象外のため全額自己負担となります。民間施設では、より手厚い介護サービスを提供するため、この費用が発生することが多いです。

また、民間施設では介護保険対象外サービスが豊富に用意されており、理美容、買い物代行、レクリエーション、通院送迎などのサービスを利用した分だけ追加料金が発生します。これらのサービスは生活の質を向上させますが、利用頻度によっては月額費用が大幅に増加する可能性があります。

料金設定の自由度も大きな違いです。公的施設は法令に基づいた料金設定であるのに対し、民間施設は事業者が自由に料金を設定できます。そのため、同じエリアでも施設によって費用に大きな差が生まれます。入居検討時は、月額利用料に何が含まれているか、追加でどのような費用が発生するかを詳細に確認することが重要です。

Q3: 月額利用料の詳細な内訳は?居住費・食費・介護サービス費の相場と計算方法

月額利用料の内訳を詳しく理解することで、施設選びの際により適切な判断ができるようになります。主要な構成要素とその相場について詳しく解説します。

居住費(家賃相当)は、施設に住むための基本的な費用です。建物の立地、グレード、居室の面積や種類によって大きく変動します。居室タイプは多床室(相部屋)、個室、ユニット型個室に分かれており、個室になるほど費用が高くなります。公的施設では法令で定められた料金がありますが、民間施設では自由に設定されるため、同じエリアでも施設によって大きな差があります。一般的な相場は、多床室で月額2万~4万円、個室で月額4万~8万円、高級施設では10万円を超える場合もあります。

食費は、施設で提供される食事にかかる費用で、食材費と調理にかかる人件費が含まれます。2024年6月時点の調査によると、特別養護老人ホームにおける1日あたりの食費は1,753.8円(食材費918.7円、調理員人件費835.1円)となっています。しかし、食費の基準費用額は2021年8月以降1,445円のまま据え置かれており、食材費高騰の影響で多くの施設が経営を圧迫されている状況です。民間施設では1日3食30日分として月額5万~8万円程度が一般的な相場です。欠食した場合の返金制度の有無も施設によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

施設介護サービス費は、介護保険が適用されるサービスの自己負担分です。利用者の負担割合は所得に応じて1割、2割、または3割となり、「負担割合証」で確認できます。要介護度別の月額自己負担額の目安は、要介護1で約1.7万円、要介護3で約2.7万円、要介護5で約3.6万円程度です。各要介護度には月あたりの利用限度額が設けられており、これを超えた分のサービス利用料は全額自己負担となるため注意が必要です。

管理費(運営費)は、施設の維持・運営にかかる費用で、光熱費、水道代、設備メンテナンス費、事務費用、人件費などが含まれます。民間施設で徴収されることが多く、月額2万~6万円程度が相場です。管理費に含まれる内容は施設によって大きく異なるため、何が含まれているかを詳細に確認することが重要です。

日常生活費は、個人で使用する消耗品や嗜好品の費用です。歯ブラシ、石鹸、ティッシュペーパーなどの日用品や、菓子、本などの個人的な購入品が該当します。介護保険施設ではおむつ代が介護給付に含まれますが、民間施設では自己負担となる場合があります。月額1万~3万円程度を見込んでおくと良いでしょう。

これらの費用を合計すると、公的施設では月額8万~15万円、民間施設では15万~40万円程度となりますが、立地や施設のグレード、利用するサービス内容によって大きく変動します。費用の透明性を確保するため、見学時には詳細な料金表を入手し、不明な点は遠慮なく質問することをお勧めします。

Q4: 入居一時金の仕組みと返還制度とは?償却期間やクーリングオフについて詳しく解説

入居一時金は民間施設特有の費用で、その仕組みを正しく理解することで、退去時のトラブルを避けることができます。複雑に見える制度ですが、ポイントを押さえれば安心して契約できます。

入居一時金の基本的な仕組みは、将来の家賃やサービス費を前払いする制度です。一定期間分の居住費用を入居時に一括で支払うことで、入居後の月額負担を軽減する効果があります。ただし、この費用は単純な前払いではなく、償却という仕組みによって毎月一定額ずつ消化されていきます。償却期間は施設によって異なりますが、一般的には5年~15年程度で設定されています。

償却の仕組みには、初期償却と均等償却の2つがあります。初期償却は入居時に入居一時金の一定割合(通常10~30%程度)が減額される制度で、これは入居にかかる事務手続きや設備準備の費用として位置づけられています。残りの金額が均等償却の対象となり、償却期間にわたって月割りで消化されていきます。例えば、入居一時金1,000万円、初期償却20%、償却期間10年の場合、初期償却で200万円が減額され、残り800万円を120ヶ月(10年)で割った約6.7万円が毎月償却されることになります。

返還金制度は、入居者やその家族にとって重要な保護制度です。償却期間内に退去した場合、未償却分が返還される仕組みになっています。前述の例で入居から3年後に退去した場合、償却済みは240万円(200万円+6.7万円×36ヶ月)となり、残りの760万円が返還されます。ただし、返還には一定の条件や手続きが必要で、施設によって返還時期や方法が異なるため、契約前に詳細を確認することが重要です。

クーリングオフ制度は、入居者を保護する重要な制度です。介護付有料老人ホームでは、入居後90日以内に解約した場合、入居期間中の家賃や食費などの実費を除いた入居一時金の全額が返還されることが法律で定められています。この制度は、入居後に施設の実態が契約前の説明と大きく異なっていた場合や、入居者の体調変化などにより継続入居が困難になった場合の救済措置として機能します。

入居一時金の支払い方法は、施設によって複数の選択肢が用意されています。全額前払い方式では入居一時金を一括で支払い、入居後の家賃負担がなくなります。一部前払い方式では入居一時金の一部を支払い、残りを月額利用料として支払います。月払い方式では入居一時金を支払わず、全額を月額利用料として支払います。月払い方式は初期費用を抑えられる反面、月額費用が高くなる傾向があります。

入居一時金に関する契約を検討する際は、償却期間、初期償却の割合、返還条件、クーリングオフの詳細について十分に説明を受け、書面で確認することが不可欠です。また、将来の健康状態の変化や経済状況の変動も考慮して、無理のない範囲で契約することが重要です。

Q5: 老人ホーム費用を安く抑える方法は?高額介護サービス費制度や医療費控除などの軽減制度活用法

老人ホームの費用負担を軽減するためには、様々な公的制度を積極的に活用することが重要です。これらの制度を適切に利用することで、年間数十万円の負担軽減が可能になる場合があります。

高額介護サービス費制度は、最も重要な負担軽減制度の一つです。1ヶ月間の介護サービス利用による自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。負担上限額は世帯の課税状況により6段階に分かれており、非課税世帯では月額1.5万~2.46万円、課税世帯では4.44万~14.01万円となっています。例えば、要介護3の方が月額5万円の介護サービスを利用し、世帯が第4段階(課税世帯)に該当する場合、上限額4.44万円を超える5,600円が払い戻されます。申請は居住する自治体で行い、一度申請すると自動的に振り込まれる仕組みです。

高額医療・高額介護合算療養費制度も重要な制度です。同一世帯で介護保険と医療保険の両方を利用し、年間自己負担額が上限を超えた場合に超過分が払い戻されます。70歳以上の場合、一般的な所得の世帯では年間67万円が上限となっており、医療費と介護費の合計がこれを超えると超過分が返還されます。特に、慢性疾患で定期的な通院が必要な方にとって有効な制度です。

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)は、所得の低い方の食費や居住費を軽減する制度です。所得や預貯金などの資産に応じて自己負担の上限額が設けられており、市区町村民税非課税世帯などが対象となります。認定を受けることで、特別養護老人ホームなどの食費や居住費が大幅に軽減される可能性があります。

税額控除も見逃せない負担軽減方法です。医療費控除では、介護保険施設の利用料の一部が控除対象となります。特別養護老人ホームでは介護費、食費、居住費の自己負担額の2分の1が、介護老人保健施設や介護医療院では全額が控除対象です。年間10万円(または所得の5%)を超える医療費について所得控除が受けられます。

扶養控除では、施設入居者が70歳以上の老人扶養親族に該当する場合、48万円の控除が受けられます。必ずしも同居している必要はなく、入居者の費用を納税者が支払っている場合は「生計を一にする」と見なされます。障害者控除では、要介護認定を受けている方が自治体の「障害者控除対象者認定書」を交付されることで、要介護1~2で27万円、要介護3以上で40万円の控除が可能です。

自治体独自の制度も多数存在します。各自治体が独自に設けている補助金制度や助成制度があり、居住地域の制度を調べることで追加の負担軽減が期待できます。地域包括支援センターやケアマネジャーに相談することで、利用可能な制度の情報を得ることができます。

施設選びの工夫による費用抑制も重要です。入居一時金0円プランの選択、立地や設備にこだわりすぎない施設選び、必要最小限のサービス内容での契約など、自身の状況に応じた合理的な選択が費用削減につながります。また、複数施設の見積もりを比較し、同等のサービス内容でより安価な施設を見つけることも大切です。

これらの制度や方法を組み合わせることで、老人ホームの費用負担を大幅に軽減することが可能です。制度の申請には期限があるものも多いため、早めの情報収集と手続きが重要です。

コメント