生活保護の就労指導は、受給者にとって大きな不安要素の一つです。「指導に従わないと保護を打ち切られるのでは?」という心配を抱える方も多いでしょう。しかし、実際の制度運用は思っているほど厳しくなく、適切な知識があれば安心して対処できます。

生活保護法第27条に基づく就労指導には明確なルールがあり、受給者の権利も法的に保護されています。医学的に就労が困難な場合の配慮、段階的な指導プロセス、実際のペナルティの現実など、知っておくべき重要な情報が数多くあります。

本記事では、就労指導を無視した場合の具体的なペナルティから回避方法、相談先まで、受給者が知っておくべき全ての情報を網羅的に解説します。正しい知識を身につけることで、不必要な不安から解放され、適切な対応ができるようになるでしょう。

生活保護の就労指導を無視するとどんなペナルティがあるの?段階的な処分の流れを教えて

生活保護の就労指導を無視した場合のペナルティは、段階的なプロセスを経て実施されます。多くの受給者が心配するような「いきなり保護が打ち切られる」ことはありません。

まず、口頭での指導から始まります。この段階では法的なペナルティは一切ありません。担当ケースワーカーから「就職活動をしてください」「ハローワークに行ってください」といった指導を受けますが、これに従わなくても保護費に影響はありません。

口頭指導に従わない場合、次に書面による指導が行われます。これが生活保護法第27条に基づく正式な指導指示となります。書面には具体的な指導内容と期限が記載され、「○月以内に○社以上応募すること」といった内容になります。ただし、この段階でもまだペナルティはありません。

書面指導にも従わない場合、生活保護法第62条に基づいて弁明の機会が与えられます。これは行政処分を行う前の重要な手続きで、受給者は自分の状況や事情を説明する機会を得られます。この弁明を経て初めて、保護の停止や廃止という不利益処分が検討されます。

このプロセス全体は最低でも約2ヶ月程度の期間を要します。実務上は、書面指導が出された時点で従うという対応を取る受給者が多く、実際に保護廃止まで至るケースは極めて稀です。なぜなら、生活保護が必要な状態にある人の保護を廃止することは生命に関わる重大な問題となるため、福祉事務所は慎重な対応を求められているからです。

さらに重要なのは、仮に保護が廃止されたとしても、困窮状態が続いている場合には翌日にでも再申請が可能であることです。要件を満たしていれば再度保護を受けることができるため、完全に支援が途絶えることはありません。

就労指導を受けたくない場合の正当な理由や回避方法はあるの?医師の診断書は有効?

就労指導を回避する最も確実で正当な方法は、医師による「就労困難」の診断を受けることです。これは法的に認められた正当な理由であり、福祉事務所は医師の専門的判断を覆すことはできません。

就労指導の対象となるのは、年齢15歳以上64歳以下で、医師によって「就労可能」と判定された人のみです。つまり、医師が「就労困難」と判断すれば、ケースワーカーは就労指導を行うことができません。

身体的な疾患がある場合はもちろん、精神的な疾患についても同様に有効です。うつ病、不安障害、統合失調症、PTSD、発達障害などの精神疾患がある場合、これらの診断書が就労指導を回避するための有効な手段となります。特に精神疾患は外見では分からないことも多いため、適切な医療機関での診断を受け、就労能力について医師の意見書を取得することが重要です。

診断書には単に病名だけでなく、「就労は困難である」「通勤や職場でのストレスに耐えられない」といった具体的な就労阻害要因を記載してもらうことが効果的です。また、診断書の有効期限についても医師と相談し、定期的な更新が必要な場合は計画的に対応しましょう。

その他の正当な理由として、子育て中の場合があります。特に小さな子どもがいる場合、保育園に入れない状況や、子どもの病気、学校行事への参加などが就労の阻害要因となることがあります。これらの事情も適切に説明すれば、就労指導の内容が調整される可能性があります。

また、高齢者(65歳以上)や重度の障害者は原則として就労指導の対象外となります。介護が必要な家族がいる場合も、その状況を証明する書類があれば就労指導を回避できる可能性があります。

重要なのは、これらの状況を適切に文書で証明することです。口頭での説明だけでは不十分な場合が多いため、医師の診断書、介護認定書、保育園の入園不承諾通知書など、客観的な証拠を揃えることが大切です。

実際に生活保護が停止・廃止されるケースってどのくらいあるの?現実的な運用状況は?

実際の運用において、就労指導を無視したことが直接の理由で生活保護が停止・廃止されるケースは非常に稀です。厚生労働省の統計によると、生活保護の廃止理由の大部分は「就労による収入増加」「年金などの他制度による給付開始」「転居」などの自然な理由であり、「指導違反による廃止」はごく少数に留まっています。

現実的な運用では、書面指導→口頭指導のサイクルが繰り返されることが多く、実際の不利益処分まで至ることは極めて稀です。これには以下のような理由があります。

第一に、生命に関わるリスクがあることです。生活保護が必要な状態にある人の保護を廃止することは、その人の生存に直結する問題となるため、福祉事務所は非常に慎重な対応を取らざるを得ません。

第二に、法的な手続きの複雑さがあります。適正な手続きを経ずに保護を廃止した場合、後に行政訴訟で取り消される可能性が高く、自治体としてもリスクを避けたがる傾向があります。

第三に、再申請の可能性があります。保護を廃止しても、困窮状態が続いていれば翌日にでも再申請が可能であり、要件を満たしていれば再度保護を開始しなければならないため、廃止の実効性が低いのが現実です。

実際の現場では、雇用情勢の悪化も考慮されています。特に新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生労働省からも「コロナ禍の影響を考慮した柔軟な運用」を行うよう自治体に対して継続的に通知が出されており、画一的な就労指導は控えるよう指導されています。

ただし、地域差があることも事実です。都市部では比較的柔軟な運用が行われる傾向がある一方、地方では厳格な運用が行われる場合もあります。また、ケースワーカーの経験や知識レベルによっても対応が変わることがあります。

重要なのは、統計的には就労指導違反による保護廃止は稀であっても、個別のケースでは起こりうるということです。そのため、適切な知識を持ち、必要に応じて支援団体や専門家に相談することが大切です。

就労指導に従わない場合の書面指導から保護廃止までの期間とプロセスを詳しく知りたい

書面指導から保護廃止までのプロセスは、生活保護法に基づいて厳格に定められた手続きを経る必要があります。この期間とプロセスを詳しく理解することで、適切なタイミングで対応することができます。

第1段階:書面指導(生活保護法第27条)

まず、正式な書面による指導指示が行われます。この書面には具体的な指導内容と期限が記載されます。例えば「令和○年○月○日までに○社以上求人応募すること」といった内容です。この指導期間は通常1〜6ヶ月程度とされており、最長でも6ヶ月を超えることはありません。

重要なのは、指導内容は本人の努力によって達成可能なものでなければならないという制限があることです。「X月以内に就職すること」といった結果を保証できない目標や、「月にX社以上応募すること」といった過度に厳しい数値目標は適切ではないとされています。

第2段階:弁明の機会(生活保護法第62条)

書面指導の期限が過ぎても従わない場合、不利益処分を行う前に弁明の機会が与えられます。これは行政手続法に基づく重要な手続きで、受給者は自分の状況や事情を詳しく説明することができます。弁明は書面でも口頭でも可能で、通常1〜2週間程度の期間が設けられます。

弁明では、就労指導に従えなかった理由、健康状態の変化、家庭事情の変化、求職活動の実情などを詳しく説明できます。この段階で適切な説明ができれば、処分を回避できる可能性があります。

第3段階:処分の検討

弁明を受けて、福祉事務所内で処分の要否が検討されます。この検討には数週間から1ヶ月程度を要することが一般的です。処分を行う場合は、その理由と根拠を明確にした書面が作成されます。

第4段階:保護の停止または廃止

最終的に処分が決定された場合、保護の停止または廃止が行われます。停止の場合は一時的な中断であり、状況が改善されれば再開されます。廃止の場合は保護関係が終了しますが、再申請は可能です。

全体の期間

口頭指導から最終的な処分まで、全体では最低3〜4ヶ月程度の期間を要します。実際には、各段階で延長や再検討が行われることも多く、半年以上かかることも珍しくありません。

処分に対する対抗手段

処分に不服がある場合は、60日以内に都道府県知事に対する審査請求を行うことができます。さらに、審査請求の結果に不服がある場合は、6ヶ月以内に厚生労働大臣に対する再審査請求も可能です。これらの行政不服審査と並行して、処分の取消を求める行政訴訟を提起することもできます。

不当な就労指導を受けた時の相談先や法的な対抗手段はあるの?支援団体の活用方法も教えて

不当な就労指導を受けた場合、一人で悩む必要はありません。多くの相談先と法的な対抗手段が用意されており、適切なサポートを受けることで問題を解決できます。

主要な相談先と支援団体

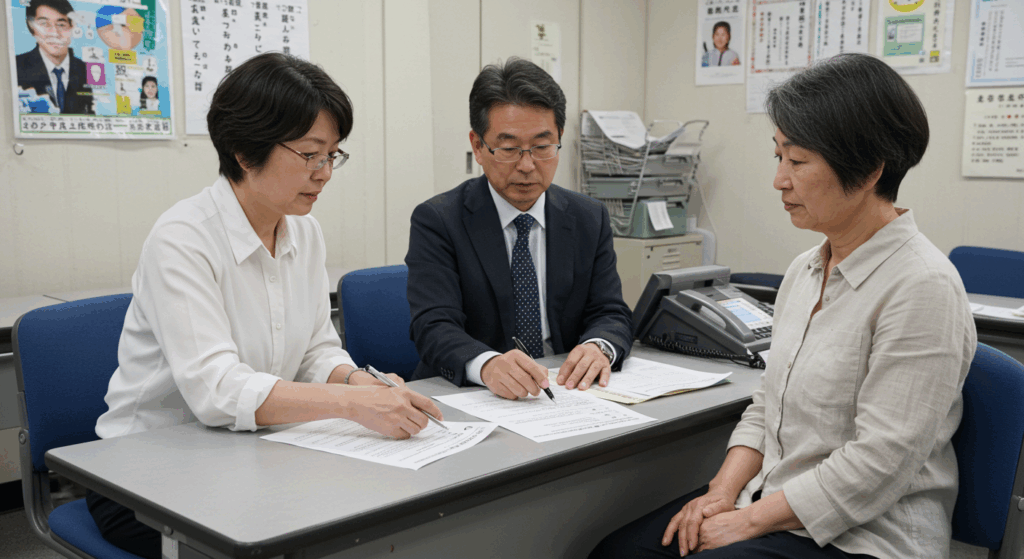

認定NPO法人自立生活サポートセンターもやいは、生活保護受給者を支援する代表的な団体です。就労指導に関するトラブルについても専門的なアドバイスを提供しており、電話相談や面談による支援を受けることができます。同行支援サービスも行っており、福祉事務所での面談に同席してもらうことも可能です。

弁護士ドットコムなどのプラットフォームでは、生活保護法に詳しい弁護士による法的アドバイスを受けることができます。初回相談が無料の弁護士も多く、経済的な負担を抑えて専門的な助言を得られます。

地域の社会福祉協議会や民生委員も身近な相談先として活用できます。地域の実情に詳しく、適切な相談先や支援制度の紹介を受けることができます。

法的な対抗手段

行政不服審査法に基づく審査請求は、最も一般的な対抗手段です。不当な指導や処分に対して、都道府県知事に対する審査請求を60日以内に行うことができます。審査請求は書面で行い、不服の理由と求める措置を明記します。審査請求中は原則として処分の執行が停止されるため、保護の継続が図られます。

行政事件訴訟法に基づく取消訴訟も重要な手段です。処分の取消を求める訴訟を地方裁判所に提起できます。審査請求と並行して行うことも可能で、より強力な救済手段となります。

人権擁護委員への人権相談も有効です。法務局や市町村役場に設置されている人権相談窓口で、人権侵害に当たる可能性がある不当な指導について相談できます。

支援団体の具体的な活用方法

支援団体を効果的に活用するためには、事前準備が重要です。相談前に、受けた指導の内容、ケースワーカーとのやり取りの記録、健康状態に関する資料などを整理しておきましょう。

同行支援サービスは特に有効です。福祉事務所での面談や処分の弁明の際に、支援者が同席することで、適切な主張や交渉が可能になります。一人では言いにくいことも、支援者を通じて伝えることができます。

集団での取り組みも効果的です。同様の問題を抱える受給者が集まり、情報交換や共同での要請活動を行うことで、より大きな効果を期待できます。

記録の重要性

不当な指導に対抗するためには、詳細な記録が不可欠です。指導を受けた日時、内容、ケースワーカーの氏名、自分の対応などを詳しく記録しておきましょう。可能であれば録音も有効ですが、事前に相手方の同意を得ることが望ましいです。

早期対応の重要性

問題が深刻化する前に、早期に相談することが重要です。口頭指導の段階から支援団体に相談することで、書面指導や処分を回避できる可能性が高まります。「まだ大丈夫」と考えずに、少しでも疑問や不安があれば積極的に相談することをお勧めします。

コメント