生活保護受給者にとって、視力の問題は日常生活に大きな影響を与える重要な課題です。幸い、生活保護制度では医療扶助の一環として、条件を満たせば眼鏡を無料で作成することができます。眼鏡は単なる生活用品ではなく「治療のための材料」として位置づけられており、医師の診断に基づいて適切な手続きを踏むことで支給を受けることが可能です。

しかし、眼鏡作成には厳格な条件と手順があり、これらを正しく理解していないと申請が却下されたり、費用が自己負担となってしまう可能性があります。特に申請の順序を間違えると、後から費用の支給を受けることはできません。また、眼鏡には4年間の耐用年数が設定されており、原則として4年間は新しい眼鏡を作ることができないなど、知っておくべき重要なルールが存在します。

本記事では、生活保護における眼鏡作成の条件から申請手順、注意点まで、実際に制度を利用する際に必要な情報を詳しく解説します。正しい知識を身につけることで、必要な視力矯正を適切に受けることができるでしょう。

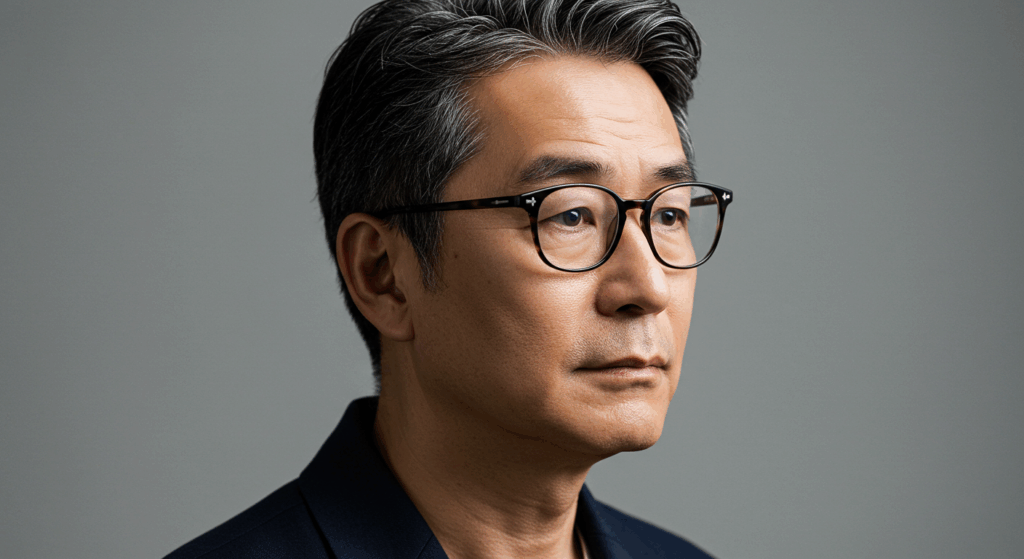

生活保護で眼鏡を作るための基本条件とは?視力や医師の診断について

生活保護制度で眼鏡を作成するためには、まず医師による診断が必要不可欠です。単に「見えにくい」という理由だけでは支給の対象とならず、医学的な根拠に基づいた判断が求められます。

視力条件の詳細について

眼鏡作成の基本的な条件として、原則として視力が1.0を下回っている場合が対象となります。しかし、これは絶対的な基準ではありません。医師が治療上必要と判断した場合には、視力が1.0以上であっても眼鏡の作成が認められることがあります。

これは近視、遠視、乱視などの屈折異常や、眼疾患の治療の一環として眼鏡が必要と判断される場合です。例えば、両眼の視力に大きな差がある場合や、特定の距離での視力に問題がある場合なども対象となる可能性があります。

医師の専門的判断の重要性

眼鏡の必要性は医師の専門的な判断に委ねられており、単に視力検査の数値だけでなく、患者の症状、年齢、生活状況などを総合的に判断して眼鏡の必要性が判定されます。医師は患者の日常生活における視覚機能の改善が治療上必要であると認めた場合に、眼鏡の処方を行います。

対象となる眼の状態

近視や遠視といった一般的な屈折異常はもちろん、乱視の矯正も対象となります。また、白内障手術後の視力矯正、弱視の治療、眼位異常の矯正なども、医師が必要と判断すれば眼鏡作成の対象となります。

さらに、糖尿病性網膜症や緑内障などの眼疾患により視力に影響が出ている場合も、治療の一環として眼鏡が処方されることがあります。これらの場合、眼鏡は単なる視力矯正具ではなく、治療器具としての役割を果たします。

年齢による特別な配慮

成長期にある子供については、大人よりも柔軟な対応が取られる傾向にあります。身体の成長に伴って視力が変化することが多く、また学習環境においても適切な視力矯正が重要とされるためです。

高齢者についても、加齢による視力変化や老眼の進行などを考慮した判断が行われます。特に、日常生活の安全性や生活の質の向上という観点から、積極的な視力矯正が推奨される場合があります。

生活保護の医療扶助での眼鏡作成手順は?申請から受け取りまでの流れ

眼鏡作成の申請手順は複数のステップからなり、正確な順序で進めることが極めて重要です。手順を間違えると費用が自己負担となってしまう可能性があるため、各段階を慎重に進める必要があります。

ステップ1:初期相談と申請

まず、担当のケースワーカーまたは民生委員に眼鏡が必要である旨を相談します。この段階で、視力の問題が日常生活にどのような影響を与えているかを具体的に説明することが重要です。例えば、文字が読みにくい、テレビが見えない、外出時に危険を感じるなど、具体的な困りごとを伝えましょう。

相談後、医療費給付の申請と眼鏡の治療材料給付の申請を同時に行います。申請が受理されると、福祉事務所から「医療券」と「給付要否意見書」が発行されます。これらの書類は次のステップで必要不可欠です。

ステップ2:眼科受診と診断

医療券と給付要否意見書を持参して、指定医療機関である眼科を受診します。指定医療機関以外での受診では医療扶助の対象とならない場合があるため、事前に指定医療機関を確認することが重要です。

眼科では医師による詳細な眼科検査が行われ、眼鏡の必要性や適切な度数について専門的な診断を受けます。医師は給付要否意見書に必要事項を記入し、眼鏡の処方箋を発行します。この処方箋が後の眼鏡作成の基準となります。

ステップ3:眼鏡店での見積り取得

医師から発行された給付要否意見書と処方箋を持参して、眼鏡店で見積りを取得します。この際、処方箋に基づいた適切なレンズと、支給額の範囲内で選択可能なフレームを選定します。

眼鏡店では、見積書を作成し、具体的な製作内容と費用を明確にします。支給限度額を超過する場合には、超過分は自己負担となるため、予算内での最適な選択について店舗スタッフと相談することが重要です。

ステップ4:書類提出と承認待ち

給付要否意見書、処方箋、見積書を福祉事務所に提出します。提出後、福祉事務所での審査が行われ、承認までには通常1ヶ月程度の期間を要します。審査では、医師の診断内容、処方された度数の妥当性、見積もり金額が支給基準内であるかなどが検討されます。

審査中に追加の書類提出を求められることもあるため、ケースワーカーとの連絡を密に取ることが重要です。

ステップ5:眼鏡の受け取り

承認が下りると、眼鏡店から連絡があり、完成した眼鏡を受け取ることができます。受け取りの際には、適切にフィッティングが行われ、処方箋通りの度数で製作されているかを確認します。

視力矯正の確認、フィッティングの調整、保証内容の説明など、受け取り時の確認事項は多岐にわたります。問題がある場合には、無料で調整や作り直しが行われることが一般的です。

眼鏡作成の支給額はいくら?費用の上限と自己負担について

生活保護制度における眼鏡作成の支給額には上限が設定されており、その範囲内で適切な眼鏡を作成する必要があります。支給額は度数や特殊レンズの有無によって変動し、自治体によっても若干の差があります。

基本的な支給額の範囲

医療扶助での眼鏡作成費用は、おおむね18,000円から25,000円程度が上限となっています。この金額は自治体によって若干の差があり、また処方する度数の強さによっても変動します。度が強い場合には、より高い額が設定されることもあります。

この支給額は、消費税率の変更や物価の変動などに応じて見直しが行われることがあります。2024年現在の制度では、消費税10%を反映した金額が適用されていますが、今後も経済状況に応じて調整される可能性があります。

特殊レンズの取り扱いと追加費用

遠近両用レンズや乱視矯正レンズなど、特殊な機能を持つレンズについては、追加で数千円の費用が認められる場合があります。ただし、すべての特殊機能が対象となるわけではなく、治療上必要と認められるものに限定されます。

薄型レンズや非球面レンズなどの高機能レンズも、度数や医学的必要性に応じて支給対象となる場合があります。一方、ブルーライトカットや調光レンズなどの付加機能は、基本的に自己負担となります。

自己負担が発生するケース

支給限度額を超える眼鏡を希望する場合、超過分は自己負担となります。また、医学的に必要と認められない付加機能やデザイン性を重視したフレーム選択により費用が増加する場合も、差額は自己負担です。

フレームとレンズの選択肢

支給限度額内でも、様々な種類のフレームとレンズから選択することができます。軽量で丈夫な素材のフレームや、度数に応じた適切なレンズオプションなど、十分な選択肢が用意されています。

眼鏡店によっては、生活保護受給者向けに支給限度額内での豊富な選択肢を用意しており、予算内で満足度の高い眼鏡を作成することが可能です。経験豊富な店舗スタッフに相談することで、限度額内で最適な眼鏡を選択することができます。

地域による支給額の違い

支給額や手続きの詳細については、自治体によって多少の違いが存在します。そのため、具体的な申請を行う前には、必ず居住地域の福祉事務所で最新の情報と詳細な手続きについて確認することが重要です。

4年以内でも眼鏡の再作成は可能?破損や視力変化の場合の対応

生活保護制度では眼鏡に4年間の耐用年数が設定されており、原則として4年間は新しい眼鏡の作成ができません。しかし、特定の条件下では例外的に4年以内での再作成が認められる場合があります。

4年ルールの基本原則

この4年という期間は、眼鏡の一般的な使用に耐えうる期間として設定されており、通常の使用状況下では眼鏡が十分に機能する期間とみなされています。そのため、4年以内での買い替えは原則として認められていません。

この制限は、生活保護制度が最低限度の生活を保障する制度であり、限られた予算の中で効率的な支援を行うために設けられています。

破損や紛失による例外的な再作成

事故や不慮の出来事により眼鏡が破損し、修理が不可能な状態になった場合や、紛失してしまった場合には、例外的に新しい眼鏡の作成が認められることがあります。

ただし、この場合でも担当ケースワーカーとの相談が必要であり、状況によっては認められない場合もあります。破損の原因や経緯について詳細な説明が求められ、故意や重大な過失による破損の場合には再作成が認められない可能性があります。

視力の大幅な変化による再作成

病気や成長により視力が大幅に変化し、現在使用している眼鏡では日常生活に支障をきたす場合には、医師の診断に基づいて新しい眼鏡の作成が認められることがあります。

糖尿病性網膜症や緑内障などの進行性の眼疾患による視力変化については、継続的な医療管理の一環として眼鏡の調整が必要と判断される場合があります。この場合、医師による詳細な診断書と、視力変化の経緯を示す医療記録が必要となります。

子供への特別な配慮

成長期にある子供については、大人とは異なる特別な配慮が設けられています。身体の成長に伴って視力が変化することが多く、また学習環境においても適切な視力矯正が重要とされるため、4年以内であっても視力の変化により眼鏡が合わなくなった場合には、比較的柔軟に新しい眼鏡の作成が認められる傾向があります。

教育を受ける権利の観点から、学習に支障をきたすような視力状態については、積極的に矯正が行われます。近視の進行や遠視の発見など、学習能力に直接影響する視力の問題については、迅速な対応が取られることが多いです。

再作成申請時の注意点

4年以内での再作成を申請する際には、やむを得ない事情があることを明確に証明する必要があります。医師の診断書、破損状況の写真、紛失届などの証拠書類が求められる場合があります。

また、再作成の回数にも制限がある場合があり、頻繁な破損や紛失を繰り返すと、以降の再作成が認められなくなる可能性もあります。

生活保護で老眼鏡や遠近両用レンズは作れる?特殊レンズの対応について

高齢者や中高年の生活保護受給者にとって、老眼鏡や遠近両用レンズの必要性は重要な課題です。これらの特殊なレンズについても、条件を満たせば医療扶助の対象となります。

老眼鏡の支給条件と対応

老眼は加齢による自然な現象ですが、医師が治療上必要と判断した場合には、老眼鏡も医療扶助の対象となります。市販の安価な老眼鏡もありますが、個人の視力に合わせた適切な度数の老眼鏡を作成することで、眼精疲労の軽減や老眼の進行抑制に効果があるとされています。

老眼鏡の処方においては、近距離での作業や読書における視覚の改善が日常生活に与える影響を医師が評価し、個別の生活状況に応じた判断が行われます。特に、細かい文字を読む必要がある場合や、手芸などの精密作業を行う場合には、適切な老眼鏡の必要性が認められやすくなります。

遠近両用レンズの適用条件

遠近両用レンズについては、医師が「真にやむを得ない事情」があると判断した場合に限り、医療扶助の対象となります。これは、近視と老眼を同時に矯正する必要があり、日常生活において二つの眼鏡を使い分けることが困難な場合などが該当します。

遠近両用レンズが認められる具体的なケースとしては、職業上頻繁に遠近の視線移動が必要な場合、身体的な理由で複数の眼鏡の着脱が困難な場合、認知症などにより眼鏡の使い分けができない場合などがあります。

特殊レンズの費用と支給額

遠近両用レンズや老眼鏡については、通常の眼鏡よりも追加で数千円の費用が認められる場合があります。ただし、すべての高機能レンズが対象となるわけではなく、医学的な必要性が明確に認められるものに限定されます。

累進多焦点レンズ(遠近両用レンズ)の場合、レンズの種類や設計によって価格が大きく異なりますが、支給対象となるのは基本的なタイプに限定される場合が多いです。

コンタクトレンズとの比較

医療扶助においては、原則として眼鏡が支給の対象となり、コンタクトレンズは対象外となっています。これは、生活保護制度が最低限度の生活を保障する制度であり、視力矯正においても必要最低限の手段として眼鏡が選択されているためです。

ただし、医師が医学的にコンタクトレンズの方が眼鏡よりも治療上有効であると判断した場合には、例外的にコンタクトレンズが認められることがあります。強度近視や不正乱視、円錐角膜などの特殊な眼疾患において、コンタクトレンズでなければ適切な視力矯正ができない場合などが該当します。

複数の眼鏡の必要性

通常は一人につき一つの眼鏡が支給されますが、特殊な職業や生活状況において複数の眼鏡が必要な場合には、例外的に追加の支給が認められることがあります。近距離作業用と遠距離用の眼鏡を使い分ける必要がある場合や、安全上の理由で予備の眼鏡が必要な場合などです。

申請時の重要なポイント

特殊レンズや老眼鏡の申請においては、医師による詳細な診断と、生活状況における具体的な必要性の説明が重要です。単に「便利だから」という理由ではなく、医学的・生活上の必要性を明確に示すことが求められます。

担当ケースワーカーとの事前相談において、現在の生活状況や視力の問題点を具体的に説明し、特殊レンズの必要性について理解を得ることが、申請成功の鍵となります。

コメント