2024年12月から健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度が本格的に始まりました。この大きな変化に伴い、病院や薬局でのマイナンバー保険証の同意・確認画面の操作が、多くの患者にとって必須の手続きとなっています。従来の紙の健康保険証に慣れ親しんだ方々にとって、新しいデジタル技術を使った確認画面は戸惑いを感じることも多いでしょう。しかし、この同意・確認画面の仕組みを理解することで、より効率的で安全な医療サービスを受けることができるようになります。マイナンバー保険証の確認画面では、患者の医療情報の利用について個別に同意を求められますが、これは患者のプライバシーを守りながら、医療の質を向上させるための重要な仕組みです。2025年の制度改正により、同意手続きがより簡素化され、患者の負担軽減と医療現場での効率化が図られています。

マイナンバー保険証の確認画面の基本的な仕組み

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の病院や薬局での確認画面は、日本の医療DXの中核を成す重要なシステムです。患者が医療機関を受診する際、まず医療機関や薬局に設置された顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを挿入または接触させる必要があります。

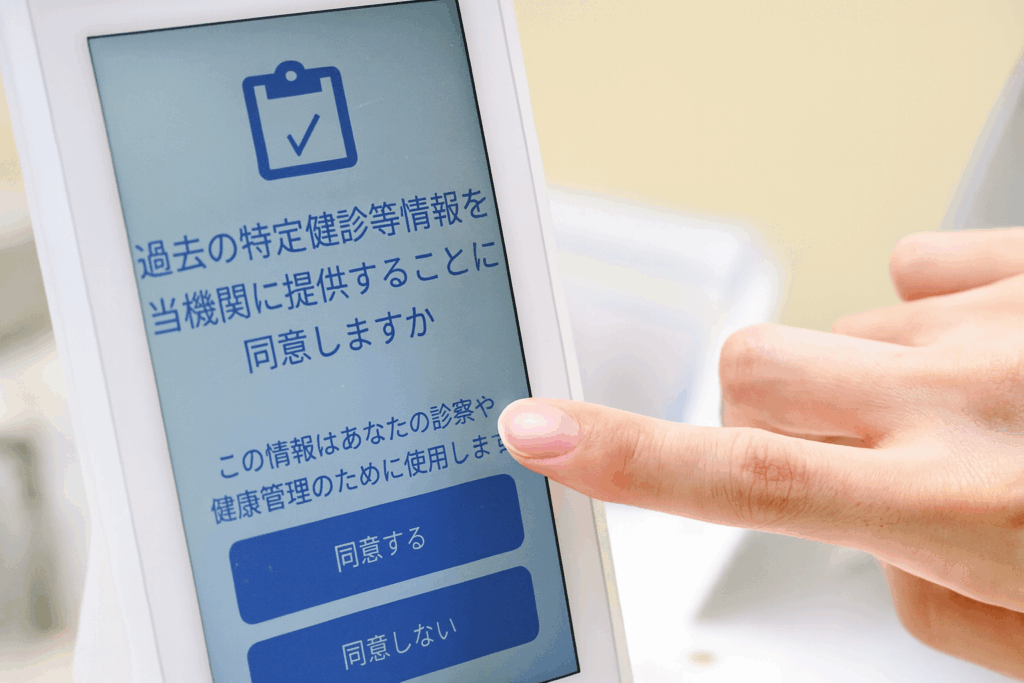

この段階で患者に提示される確認画面では、診療情報、薬剤情報、特定健診情報の利用について同意を求められます。これらの情報項目について、患者は個別に同意するかどうかを選択できるシステムになっており、医療従事者が患者の診療を効率的かつ安全に行うために重要な役割を果たしています。

2024年10月から実装された大幅な改善により、従来は3つの画面に分かれていた同意手続きが1つの画面に統合されました。この変更により患者の待ち時間が大幅に短縮され、操作性が向上しています。さらに重要な変化として、2025年2月からは同じ医療機関を再度利用する際に、前回の同意設定を引き継ぐ機能が追加されています。

病院での具体的な確認画面の操作手順

病院でのマイナンバー保険証の確認画面の操作は、決まった手順に従って進められます。患者がカードリーダーにマイナンバーカードをセットした後、画面に表示される指示に従って顔認証または暗証番号入力を行います。

顔認証を選択した場合、患者はカメラに向かって正面を向く必要がありますが、マスクや眼鏡を着用したままでも認証が可能です。ただし、帽子やサングラスは認証精度に影響する可能性があるため、可能な限り外すことが推奨されています。

暗証番号による認証を選択した場合、患者はマイナンバーカード申請時に自身で設定した4桁の数字を入力します。重要な注意点として、3回連続で間違えるとロックがかかってしまいますが、ロック状態でも顔認証での本人確認は可能なため、健康保険証としての利用に支障はありません。

本人確認が完了すると、医療情報の利用に関する同意画面が表示されます。この画面では、診療に必要な過去の医療情報や薬剤情報を医療従事者が参照することに同意するかどうかを患者が選択します。診療情報については、過去の受診歴や診断結果、検査データなどが含まれ、これらの情報を医師が参照することで、より適切な診療が可能になります。

薬局での確認画面の特徴と操作方法

薬局においても病院と同様の手順が適用されますが、薬局特有の情報として、他の薬局で処方された薬剤情報や、重複投薬や相互作用のチェックに関する同意が含まれます。これにより薬剤師は患者の服薬状況を総合的に把握し、より安全な薬物療法を提供することができます。

薬局での電子処方箋システムとの連携により、患者のマイナンバーカードを使って処方情報を確認し、どの薬局でも安全に薬剤を受け取ることが可能になっています。薬剤情報では、他の医療機関で処方された薬剤の履歴や、アレルギー情報、副作用の記録などが共有され、重複投薬や相互作用の防止に役立ちます。

患者が複数の処方薬がある場合でも、画面に表示される処方薬リストから必要なものを選択して受け取ることができます。これにより、かかりつけ薬局以外でも安心して薬剤を受け取ることが可能になり、患者の利便性が大幅に向上しています。

顔認証システムの技術的改善と注意点

顔認証システムの精度向上が継続的に図られており、2024年10月の改善では、顔認証の処理速度が向上し、認証エラーによる待ち時間が削減されました。また、マスク着用時の認証精度も改善され、感染症対策との両立が図られています。

特別な配慮として、暗証番号の設定が困難な高齢者や障害を持つ方向けに、顔認証マイナンバーカードという選択肢も用意されています。このカードは暗証番号の設定が不要で、顔認証のみで利用できるため、認知症の方や暗証番号の管理に不安がある方でも安心して利用できます。

顔認証技術の進歩により、AI技術を活用した確認画面の最適化が検討されています。患者の利用履歴や傾向を分析し、個々の患者に最適化された同意オプションの提案や、より効率的な操作フローの提供が期待されています。

プライバシー保護と情報管理の仕組み

患者のプライバシー保護については、厳格な管理体制が敷かれています。同意された情報の利用期間は24時間以内に限定され、その後は自動的にアクセスが制限されます。また、情報の利用履歴は適切に記録・管理され、不正アクセスや情報漏洩の防止に努められています。

マイナンバーカードのICチップには、税や年金、薬剤情報や特定健診情報などのプライバシー性の高い情報は直接記録されておらず、これらの情報は安全なサーバー上で管理されています。ICチップの物理的なセキュリティも強固で、情報を不正に読み出そうとするとチップが自動的に破壊される仕組みが組み込まれています。

アクセス制御については、ICチップ内の各アプリケーション間が「アプリケーションファイアウォール」により完全に独立しています。アプリケーションごとに個別の条件や暗証番号等のアクセス権情報が設定されており、各サービス用システムから異なるアプリケーションへの不正アクセスを確実に防いでいます。

医療情報共有による診療の質向上

特定健診情報の共有は、生活習慣病の早期発見や継続的な健康管理において重要な役割を果たします。血圧、血糖値、コレステロール値などの経年変化を医師が把握することで、より効果的な予防医療や治療方針の決定が可能になります。

データ連携による医療の質向上は、マイナンバーカード健康保険証システムの最も重要な価値の一つです。患者が同意することで、診療情報、薬剤情報、特定健診情報が医療機関間で適切に共有され、重複投薬の防止や相互作用のチェック、既往歴を踏まえた診療が可能になります。

特に救急医療の現場では、患者の意識がない場合でも、マイナンバーカードから重要な医療情報を確認できるため、迅速で適切な治療につながっています。

2025年の制度改正と機能拡張

2025年の重要な発展として、全国約10の医療機関・薬局を対象とした電子カルテ情報共有のパイロット事業が段階的に開始される予定です。このプロジェクトでは、患者の同意のもとで、異なる医療機関間での電子カルテ情報の共有が可能になり、より包括的な医療連携が実現されます。

スマートフォンとの連携機能も2025年春から本格的に開始される予定です。iPhoneでのマイナ保険証機能の搭載により、物理的なカードを持参せずとも、スマートフォン一台で医療機関での受診が可能になります。Android版の開発も並行して進められており、より多くのユーザーがこの便利さを享受できることが期待されています。

スマートフォン対応に伴い、確認画面の操作方法も変化することが予想されます。従来のカードリーダーに加えて、スマートフォンの画面上で同意手続きを行う仕組みが検討されており、より直感的で使いやすいインターフェースの実現が期待されています。

多言語対応と国際化への取り組み

利用者の利便性向上の取り組みとして、多言語対応も進められています。外国人患者の増加を受けて、英語、中国語、韓国語などでの表示オプションが順次導入されており、国際化に対応した医療サービスの提供が進んでいます。

外国人住民への対応も重要な課題として取り組まれています。多言語での情報提供や、文化的背景を理解した説明資料の作成により、言語の壁を越えたサービス提供が実現されています。通訳サービスの活用や、宗教的配慮に基づいた対応方針の策定など、多様性を尊重したサポート体制が構築されています。

要配慮者への特別なサポート体制

要配慮者への特別な配慮についても充実した制度が整備されています。高齢者や障害者など、マイナンバーカードの利用が困難な方に対しては「資格確認書」という代替手段が用意されています。この資格確認書は、第三者の介助が必要で本人確認が困難な方や、身体的・認知的理由でマイナンバーカードの操作が困難な方を対象としており、従来の健康保険証に代わる証明書として機能します。

高齢者施設や障害者施設では、施設職員が利用者の資格確認書申請の希望を事前に確認し、医療保険者に代理申請を行うことが可能です。法定代理人である家族や介護者による代理申請も認められており、必要な方が確実に医療サービスを受けられるよう配慮されています。

視覚障害者や聴覚障害者への配慮も重要視されています。点字での情報提供や、手話通訳、筆談対応など、個々の障害特性に応じたコミュニケーション手段が用意されています。また、医療機関の確認画面についても、音声読み上げ機能や大きな文字での表示オプションなど、アクセシビリティの向上が図られています。

システム障害時の対応と代替手段

システム障害時の対応体制も整備されています。全国的なシステム障害が発生した場合、医療機関では従来の健康保険証での対応や、後日の精算処理など、患者に不利益が生じないよう代替手段が用意されています。また、個別の医療機関でのネットワーク障害に対しても、オフライン対応や緊急時の手続きが定められています。

移行期間中の対応として、2024年12月2日時点で有効な従来の健康保険証は最長1年間引き続き使用できます。これにより、マイナンバーカードの準備が整わない利用者にも配慮した制度設計となっています。

セキュリティ対策と監査体制

サイバーセキュリティ対策についても最新の脅威に対応した対策が講じられています。DDoS攻撃やマルウェア感染、不正アクセスなどに対する多重防御システムが構築され、24時間365日の監視体制が維持されています。

監査体制の強化も継続的に行われています。医療機関でのシステム利用状況は定期的に監査され、不適切な利用や情報漏洩の兆候がないか厳格にチェックされています。また、システム運用者に対する定期的な研修と認定制度により、セキュリティ意識の向上が図られています。

国際的なセキュリティ基準への準拠も重視されています。ISO27001やCommon Criteriaなどの国際標準に基づいたセキュリティ管理が実施され、定期的な外部監査により客観的な評価を受けています。

医療費控除の簡素化と利便性向上

医療費控除の手続きも大幅に簡素化されました。従来は紙のレシートを保管して税務署に提出する必要がありましたが、マイナンバーカードを利用することで、マイナポータルから医療費控除に必要な医療費通知情報を自動取得できます。この機能により、確定申告時の医療費控除申請が大幅に簡単になり、レシートの紛失や計算ミスのリスクも軽減されています。

電子レセプト制度との連携により、医療機関での診療データは自動的にデジタル化され、保険請求処理の効率化が図られています。このシステムにより、患者の診療履歴は正確に記録・保管され、将来の医療提供に活用されます。

災害時医療への対応と安全網

災害時の医療情報確保も重要な機能です。大規模災害が発生した場合、従来の紙ベースの医療記録は失われる可能性がありますが、マイナンバーカードシステムでは、クラウド上に保存された医療情報により、避難先でも適切な医療を受けることができます。この機能は、災害医療における重要な安全網として機能しています。

緊急時の対応体制も整備されています。災害時や感染症拡大時など、通常の手続きが困難な状況においても、要配慮者が必要な医療を受けられるよう、柔軟な運用方針と代替手段が準備されています。

研究・統計活用による医療水準向上

研究・統計分野での活用も進んでいます。個人が特定されない形で匿名化された医療ビッグデータは、疾病の傾向分析や治療法の研究、公衆衛生政策の立案などに活用され、日本の医療水準の向上に貢献しています。ただし、これらの利用については、厳格なプライバシー保護措置のもとで実施されています。

医療現場での効果測定も継続的に行われています。診療時間の短縮、投薬エラーの減少、重複検査の削減など、定量的な効果が確認されており、これらのデータは制度のさらなる改善に活用されています。また、患者満足度調査も定期的に実施され、利用者の視点からの改善点が把握されています。

利用者教育と医療従事者研修

利用者教育の推進も重要な取り組みの一つです。マイナンバーカード健康保険証の利用方法や同意画面の操作について、各種メディアでの広報活動や、医療機関での啓発活動が積極的に行われています。特に、高齢者向けの分かりやすい操作ガイドや、視覚・聴覚障害者向けの配慮された情報提供が充実しています。

医療従事者の教育・研修も継続的に実施されています。確認画面の操作方法や患者への説明方法について、医師、看護師、薬剤師を対象とした研修プログラムが定期的に開催され、制度への理解と適切な運用が推進されています。

登録手続きとトラブル対応

マイナンバーカード健康保険証の利用には事前の登録手続きが必要です。登録方法は3つの選択肢が用意されており、利用者の状況に応じて最適な方法を選択できます。最も一般的なのはマイナポータルでの登録で、パソコンやスマートフォンから24時間いつでも手続きが可能です。

セブン銀行ATMでの登録も便利な選択肢の一つです。全国のセブン-イレブンに設置されたATMで、銀行取引以外の時間帯でも利用可能な場合があります。この方法は、パソコンやスマートフォンの操作に不慣れな方にとって有効な選択肢となっています。

トラブル対応についても充実したサポート体制が整備されています。最も多いトラブルはカードの読み取りエラーで、これは主にスマートフォンとマイナンバーカードの接触不良が原因です。対処法として、パスワード入力から読み取り完了まで、スマートフォンとマイナンバーカードを動かさずにピッタリと接触させ続けることが重要です。

国際的な相互運用性と将来展望

国際的な相互運用性の確保も重要な課題として取り組まれています。海外からの訪問者や、海外在住の日本人が一時帰国した際の医療提供において、適切な医療情報の共有と利用が可能な仕組みの構築が検討されています。

システムの安定性と信頼性の向上も継続的に図られています。カードリーダーの故障やネットワーク障害に備えた代替手段の確保、定期的なメンテナンスとアップデート、セキュリティ対策の強化など、多面的な取り組みが行われています。

データの品質管理と精度向上も継続的に取り組まれています。医療機関から送信される診療情報の標準化や、薬剤情報のデータベース整備により、より正確で有用な情報共有が実現されています。また、患者自身がマイナポータルを通じて自分の医療情報を確認できるため、情報の正確性の確保にも寄与しています。

操作性向上と利用者サポートの充実

厚生労働省やデジタル庁では、マイナンバー保険証の確認画面操作の詳細な動画説明も提供しており、パソコン版とスマートフォン版の両方で手順が公開されています。これらの教材により、利用者は事前に操作方法を理解し、医療機関での手続きをスムーズに行うことができます。

3つのステップによる利用開始手順が明確に定められており、まずマイナンバーカードを申請・作成し、次にマイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録し、最後に医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付を行うという分かりやすい流れになっています。

マイナポータルのわたしの情報機能では、オンライン資格確認等システムに対して最新の健康保険証等情報を確認することができ、利用者は自分の登録状況や情報の正確性をいつでも確認できる環境が整備されています。

2024年12月2日以降の制度移行においても、利用者の混乱を最小限に抑える配慮が行われており、既存の健康保険証の最長1年間の継続使用が認められているため、余裕をもってマイナンバーカードへの移行を進めることができます。

マイナンバーカード健康保険証の同意・確認画面は、単なる技術的な仕組みを超えて、患者の権利保護と医療の質向上を両立させる重要な役割を果たしています。特に要配慮者への手厚いサポート体制により、デジタル格差を生じさせることなく、すべての国民が等しく医療サービスを受けられる社会の実現に貢献しています。厳格なセキュリティ対策とプライバシー保護措置により、患者の医療情報が適切に管理・活用される仕組みが構築されており、今後も技術の進歩と社会のニーズに応じて、より使いやすく安全なシステムへの改良が継続されることが予想されます。

コメント