日本の政治システムにおいて、国政のリーダーを決定する最も重要な手続きの一つが内閣総理大臣指名選挙です。この選挙は、衆議院議員総選挙で示された国民の意思を受けて、国会が新たな政権のトップを正式に選出する極めて重要な憲法上の儀式といえます。内閣総理大臣指名選挙の投票方法には単記記名投票という独特な方式が採用されており、この記名投票の手続きは日本の議院内閣制を支える重要な制度的基盤となっています。本記事では、内閣総理大臣指名選挙における投票方法と記名投票の手続きについて、その法的根拠から具体的な実施プロセス、さらには過半数に達しなかった場合の決選投票まで、詳しく解説していきます。この手続きを理解することで、日本の民主主義がどのように機能しているのか、そして国民から選ばれた代表者たちがどのようにして国家のリーダーを選んでいるのかが明確になるでしょう。

内閣総理大臣指名選挙の法的根拠

内閣総理大臣指名選挙は、憲法、法律、議院規則という明確な階層構造を持つ法規範によって厳格に規定されています。この構造は、国権の最高機関である国会の自律性を尊重しつつ、その最も重要な権能の行使に憲法上の規律を及ぼすという精緻な設計思想を反映しているのです。

憲法第67条が定める基本原則

内閣総理大臣指名選挙の最高規範は、日本国憲法第67条です。この条文は、指名選挙の根幹をなす重要な原則を定めています。まず「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」という規定により、指名対象者が衆議院または参議院のいずれかに議席を有する現職の国会議員に限定されることが明確にされています。これは、行政府の長が立法府の構成員から選出され、常に議会に対して責任を負うという議院内閣制の基本原理を憲法上確立するものです。

さらに重要なのが、「この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ」という規定です。この議事優先の原則は、衆議院議員総選挙後の特別国会召集時や内閣総辞職後に、国会が何よりもまず国家の統治主体を確立する責務を負うことを示しています。政府の不在という状態を可及的速やかに解消し、国政の継続性を確保するための極めて重要な憲法上の命令といえるでしょう。

国会法と議院規則による手続きの具体化

憲法が定めた大綱は、下位の法規範である国会法および各議院の規則によって具体化されます。国会法は主に両議院間の手続き、特に議決が異なった場合の調整プロセスを規定しています。同法第86条は、衆参両院で指名議決が異なった場合に両院協議会の開催を義務付けており、これは国会の意思統一を図るための重要な手続きとなっています。

しかし、個々の議員がどのように投票を行うかという指名選挙の核心的な手続きは、各議院が自らの議事運営を律するために定める内部規則、すなわち衆議院規則および参議院規則に委ねられています。衆議院規則第18条および参議院規則第20条は、内閣総理大臣の指名を単記記名投票で行うことを明確に定めています。この記名投票の採用は、単なる手続き上の一形式ではなく、政党本位の統治、国会に対する内閣の連帯責任、そして議事の透明性といった議院内閣制の基本原則を制度的に担保するために意図的に設計されたものです。

記名投票の具体的な手続き

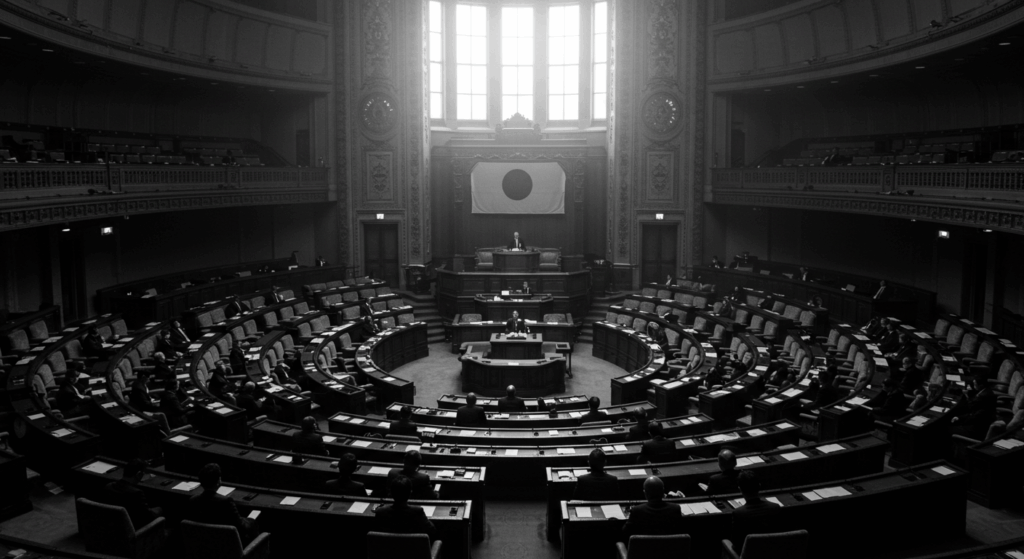

内閣総理大臣指名選挙の投票手続きは、厳格な形式と手順に則って行われる政治的権威の移譲を象徴する儀式です。その中心にあるのが、各議員の投票行動を公にする記名投票という制度であり、その運用は細部に至るまで先例によって確立されています。

議長による投票開始の宣告

指名選挙の議事は、議長の厳粛な宣告によって開始されます。議長はまず、本会議の議題が「内閣総理大臣の指名」であることを宣言します。続いて、投票方法が記名投票であることを告げ、投票用紙の記載要領について詳細な説明を行います。この宣告は、全議員に対して手続きのルールを再確認させ、議事の公正性を担保する重要な役割を果たしているのです。

投票用紙と木札による二重確認システム

日本の国会における記名投票、特に内閣総理大臣指名選挙で用いられる方法は、国際的に見ても独特な二重の確認システムを特徴としています。議員は投票に際し、二つの物理的なアイテムを準備する必要があります。

一つ目は投票用紙(白色票)です。これは、被指名者(指名する候補者)の氏名と、投票者自身の氏名を記載するための紙片です。賛否を問う法案採決などで用いられる賛成の白色票、反対の青色票とは異なり、内閣総理大臣指名選挙では白色の投票用紙に候補者名と自己の氏名を自書します。これにより、誰が誰に投票したかが明確になる仕組みです。

二つ目は木札の名刺です。各議員の議席には、氏名が墨書された木製の札が備え付けられています。これは議員の身分を証明する公式な標識であり、投票用紙と同時に提出が求められます。

この二つのアイテムを同時に用いることは、単なる形式ではありません。投票用紙は「誰に投票するか」という意思表示の媒体であり、木札は「誰が投票したか」という身分の証明です。この二つを物理的に分離し、同時に提出させることで、投票の正確性と投票者の同一性を厳格に担保しています。このシステムは、内閣総理大臣指名選挙における投票方法の透明性と信頼性を最大限に高めるための工夫といえるでしょう。

投票・開票・集計のプロセス

議長の指示に従い、議院事務局の職員によって議員の氏名が一人ずつ点呼されます。点呼に応じた議員は、自席から演壇へと進み、準備した投票用紙と木札の名刺を係の職員(参事)に手渡します。参事は、投票用紙を「投票箱」へ、木札を「名刺箱」へとそれぞれ投入します。この一連の動作は、全議員が見守る中で粛々と行われ、記名投票の手続きが厳格に守られていることを示しています。

全議員の投票が終了すると、議長は投票箱の閉鎖を宣告し、これをもって投票は締め切られます。その後、開票作業が始まります。まず、参事らが名刺箱内の木札の数と、投票箱内の投票用紙の数をそれぞれ数え、両者が一致することを確認します。会議録には「名刺の数もこれと符合しております」といった形で、この確認作業が完了したことが記録されます。この一致の確認は、投票の定足数を満たしていること、そして不正な投票がなかったことを公に示すための重要な手続きです。

その後、投票用紙が一点ずつ開かれ、読み上げられて集計されます。集計結果は議長によって報告され、議場にいる全議員に伝えられます。この一連のプロセスは、最大限の透明性を確保し、内閣総理大臣指名選挙という国会の最重要議決の正統性を裏付けるための、極めて精緻な儀礼的・実務的メカニズムなのです。

国会会議録による記録と公開

これら一連の手続きは、すべて国会会議録に逐語的に記録され、公式な記録として永久に保存されます。国会会議録は、国立国会図書館が提供する「国会会議録検索システム」を通じて、誰でも閲覧が可能です。このシステムを利用すれば、過去の内閣総理大臣指名選挙の詳細な記録にアクセスすることができます。

さらに重要なのは、投票結果の詳細、すなわちどの議員がどの候補者に投票したかの一覧が、会議録の附録や議院の公式報告書として公開されることがある点です。この公開性こそが、記名投票の核心です。党議拘束が強い日本の政治風土において、この記録は各議員の投票行動が党の方針と一致しているか否かを検証可能にし、有権者に対する議員個人の説明責任を担保する根拠となっています。記名投票という手続きは、この公的記録の存在によって、その政治的機能を完全に果たしているのです。

過半数に達しなかった場合の決選投票

内閣総理大臣指名選挙は、単一の政党が絶対多数を確保していない場合や、連立協議が不調に終わった場合など、政治情勢が流動的な際には、一回の投票で決着がつかない事態も想定されています。このような状況に対応するため、議院規則には膠着状態を打開し、確実に首班を指名するための決選投票という制度が組み込まれています。

決選投票が発動される条件

決選投票が行われるのは、第一回の投票において、いずれの候補者も投票総数の過半数を得られなかった場合です。ここでいう過半数とは、出席議員の過半数ではなく、有効投票総数の過半数を指します。白票や無効票は分母から除外されるため、定足数を満たしてさえいれば、有効票を投じた議員の間で過半数を獲得した者が指名されることになります。しかし、複数の候補者が乱立し、票が分散した結果、誰もこの基準を満たせない場合に、決選投票へと移行するのです。

決選投票における投票方法とルール

決選投票は、第一回投票における得票数上位の二名によって行われます。これにより、候補者が絞り込まれ、票の集約が促されます。決選投票においても、投票方法は第一回投票と同様に記名投票が採用されます。議員は上位二名のうち一名を選んで投票用紙に記載し、自己の氏名も記載した上で、木札の名刺とともに提出します。

最も重要なルール変更は、当選要件が「過半数」から「多数」へと緩和される点です。つまり、決選投票においては、二人の候補者のうち、より多くの票を獲得した者が指名されます。たとえその得票が投票総数の過半数に達していなくても、相対的に多数であれば当選となります。このルールの転換は、指名選挙が際限なく繰り返されることを防ぎ、いかなる状況下でも必ず一人を指名するという国会の憲法上の責務を果たすための決定的なメカニズムです。

さらに、万が一、決選投票でも両者の得票数が同数となった場合には、最終的にくじによって指名される者を決定すると定められています。これは、偶然性に委ねるという極端な手段ではありますが、政治的デッドロックを絶対に回避し、政府の首長を確定させるという制度の強い意志の表れです。システムは、理想的な多数派の支持(過半数)を第一に追求しつつも、それが不可能な場合には、手続きの確実な完了(多数決、そして最終的にはくじ)を優先するように設計されています。

決選投票の歴史的実例:1994年の村山富市氏指名

この決選投票が実際に行われた顕著な例として、1994年6月29日の村山富市氏の内閣総理大臣指名選挙が挙げられます。当時、自民党、社会党、新党さきがけの連立政権樹立に向けた動きと、旧連立与党側が擁立した海部俊樹氏との間で激しい政治的駆け引きが行われました。

第一回投票では、衆議院において、村山富市氏が239票、海部俊樹氏が220票を獲得しましたが、いずれも当選に必要な過半数(当時256票)に届きませんでした。この結果を受け、議長は決選投票の実施を宣告しました。国会会議録には、議長が「これより内閣総理大臣の指名の決選投票を行います。決選投票は、村山富市さん、海部俊樹さん、この両名のうち1名を記載し…」と告げた記録が残っています。

続く決選投票では、村山氏が261票、海部氏が214票を獲得しました。この結果、村山氏が多数を得た者として内閣総理大臣に指名されました。この事例は、政界再編の激動期において、決選投票制度が政治的対立の中からでも確実に政権を樹立させるための重要な安全装置として機能したことを示しています。この決選投票の手続きにおいても、記名投票が採用され、各議員の投票行動が公式に記録されたことは言うまでもありません。

衆参両院の議決が異なる場合の手続き

日本の二院制は、衆議院と参議院が原則として対等な立場で議案を審議することを基本としますが、国政の重要事項に関しては、最終的な意思決定を確保するための仕組みが設けられています。特に内閣総理大臣の指名という政権の存立そのものに関わる最重要案件において、両院の意思が食い違った場合の解決プロセスは、憲法によって明確に定められており、そこでは衆議院の優越が決定的な役割を果たします。

ねじれ国会と両院協議会

衆議院と参議院がそれぞれ異なる人物を内閣総理大臣に指名する事態は、主にねじれ国会と呼ばれる状況で発生します。これは、衆議院では与党が過半数を制しているものの、参議院では野党が多数を占めている状態を指します。衆議院は総選挙の結果を直接反映して与党党首を指名する一方、参議院は野党連合が結束して別の候補者を指名することで、両院の議決が不一致となります。

両院の指名が異なった場合、国会法第86条に基づき、必ず両院協議会を開かなければなりません。これは、法律案の審議において両院協議会の開催が任意であるのとは対照的であり、内閣総理大臣指名における両院の意思統一の努力が憲法上・法律上強く要請されていることを示しています。

両院協議会は、衆参両院から選出された各10名の協議委員、合計20名で構成されます。会議は非公開で行われ、両院の意思を一本化するための協議が行われます。ここで成案(合意)が得られ、その成案が改めて両院の本会議で可決されれば、それが国会の統一された議決となります。

衆議院の優越が発動される条件

しかし、両院協議会でも意見が一致せず、成案が得られなかった場合、あるいは憲法が定めるもう一つの条件が満たされた場合に、衆議院の優越の原則が発動します。日本国憲法第67条第2項は、衆議院の議決が国会の議決となる条件を二つ定めています。

一つ目は、両院協議会で意見が一致しないときです。上述の通り、両院協議会が決裂した場合、衆議院で指名された人物が内閣総理大臣となります。

二つ目は、参議院が10日以内に議決しないときです。衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決を行わない場合も、衆議院の議決が国会の議決となります。これは、参議院による意図的な審議引き延ばし(議決の不作為)によって政府の設立が妨げられることを防ぐための規定です。

この仕組みは、日本の二院制が単純な対等関係ではなく、特定の重要案件において衆議院に最終的な決定権を付与する非対称的二院制であることを明確に示しています。この非対称性の根底には、任期が短く、内閣不信任決議権を持ち、そして何よりも解散があり得る衆議院こそが、より直接的に国民の信を問う議院であるという民主主義的正統性の理念が存在します。総選挙で示された民意に基づいて政権を樹立するという議院内閣制の要請が、参議院の意思よりも優先されるのです。

衆議院の優越の歴史的実例:1998年の小渕恵三氏指名

この衆議院の優越が適用された典型例が、1998年7月30日の小渕恵三氏の内閣総理大臣指名選挙です。先の参議院選挙で自民党が大敗し、橋本龍太郎内閣が総辞職したことを受けて行われたこの指名選挙では、深刻なねじれ国会が現出しました。

衆議院では、自民党総裁であった小渕恵三氏が過半数の票を得て指名されました。一方、野党が多数を占める参議院では、当時民主党代表であった菅直人氏が第一回投票で最多得票となり、決選投票の末に指名されました。

この結果、衆参の指名が完全に不一致となったため、直ちに両院協議会が開催されました。しかし、与野党の主張は平行線をたどり、協議は不調に終わりました。これを受け、衆議院議長は本会議において両院協議会が成案を得られなかった旨を報告し、日本国憲法第67条の規定に基づき、衆議院の議決が国会の議決となることを宣告しました。これにより、最終的に小渕恵三氏が第84代内閣総理大臣に就任することが確定したのです。

この一連の流れは、ねじれ国会という困難な政治状況下においても、憲法に定められた手続きに従って最終的な意思決定を可能にする、衆議院の優越の制度的機能を如実に示した事例といえます。なお、この過程においても、衆議院・参議院の両方で記名投票が行われ、各議員の投票行動が公式に記録されたことは言うまでもありません。

記名投票の政治的意義と国際比較

内閣総理大臣指名選挙における記名投票の採用は、日本の政治システムに独特の特徴をもたらしています。この投票方法を他国の首相選出制度と比較することで、日本モデルの特異性と政治的含意がより明確になります。

英国の首相選出方法

英国における首相の選出は、成文法や議院規則に基づく公式な議会投票を経て行われるわけではありません。そのプロセスは、長年の歴史の中で形成された憲法上の慣習に依拠しています。庶民院(下院)の総選挙が行われ、いずれかの政党が過半数の議席を獲得した場合、国王(君主)はその政党の党首を首相に任命し、組閣を要請します。議会内で改めて指名選挙を行う手続きは存在しません。首相の正統性は、総選挙の結果そのものから直接的に導き出されます。このため、個々の議員が誰を首相として支持するかを表明する公式な場はなく、説明責任は選挙を通じて政党単位で問われることになります。

ドイツの首相選出方法

ドイツの連邦首相(宰相)の選出は、日本と同様に連邦議会(下院)における公式な投票によって行われますが、その手続きには顕著な違いがあります。ドイツ基本法第63条に基づき、連邦大統領が連邦議会に対して首相候補を提案する権利を持ちます。通常、総選挙の結果を受けて連立交渉を主導した最大会派の党首が提案されます。そして、連邦議会はこの提案を受けて首相を選出する選挙を行いますが、その投票は無記名投票で行われます。

この無記名投票という形式は、日本の記名投票とは対照的です。議員は他者の目を気にすることなく、自らの判断で投票することができるため、理論上は党の方針に反した投票(造反)も可能となります。これは、議員個人の良心の自由を尊重する側面を持つ一方で、誰がどのように投票したかが外部からは見えないため、個々の議員の投票行動に対する直接的な説明責任は問いにくい構造となっています。

日本モデルの特異性

日本の制度は、これら両国の中間的、あるいは独自のハイブリッド型と評価できます。ドイツのように議会における公式な投票手続きを持ちますが、英国のように選挙結果を重視する政党政治を前提としつつ、その投票方法に記名という極めて高い公開性を採用している点が最大の特徴です。

この手続き上の選択は、日本の政治力学、特に政党の役割と党議拘束に決定的な影響を与えています。無記名投票が議員個人の自由をある程度許容するのに対し、記名投票は各議員の投票行動を公の記録として確定させます。これにより、党の方針に従わなかった議員は即座に特定され、政治的な責任を問われることになります。したがって、日本の内閣総理大臣指名選挙における記名投票は、事実上、党議拘束を徹底させるための強力な装置として機能しています。

結果として、内閣総理大臣指名選挙は、自由な個人投票の場というよりも、多数派を形成した政党または政党連合が、自らの党首を首班として指名するという内部決定を、国会という公の場で儀式的に再確認し、その結束を内外に示す場となっています。自民党であれば、総裁選挙の結果が事実上、次期首相を決定づけると言われるのは、この記名投票による強力な党議拘束が背景にあるからです。このように、投票方法という一見技術的な選択が、政治行動そのものを規定し、日本の政党中心の議院内閣制の性格を強く形作っているのです。

まとめ:記名投票が支える日本の議院内閣制

内閣総理大臣指名選挙における記名投票の手続きは、単なる議事進行上のルールを超えた、議院内閣制の理念を具現化するための精緻な制度的構築物です。その構造は、日本国憲法が定める国会の最高機関性、内閣の連帯責任、そして非対称的二院制といった基本原則と密接に結びついています。

憲法第67条を頂点とする法体系は、政府樹立を最優先課題と位置づけ、いかなる政治的混乱の中にあっても、決選投票や衆議院の優越といった多層的な安全装置によって、国政の停滞を回避し、最終的な意思決定を保証するよう設計されています。投票用紙と木札の名刺を併用する独特な投票プロセスは、手続きの厳格性と透明性を極限まで高めるための工夫です。

そして最も重要なのは、投票形式に記名を選択したことの政治的帰結です。この制度は、各議員の投票行動を公の記録として永久に刻みつけることで、党議拘束を実質的に強制します。これにより、内閣総理大臣指名選挙は個々の議員による自由な選択の場ではなく、総選挙で勝利した多数派政党(または連立与党)が、その結束と統治能力を国民の前に公的に宣誓する、集団的かつ儀式的な信任表明の場となっています。

議長の宣告に始まり、厳粛な投票、そして最終的な指名の確定に至る一連のプロセスは、単なる手続きの遂行ではありません。それは、選挙で示された民意が、国会という濾過器を経て、具体的な統治権力へと転化される、日本の議会制民主主義における最も根源的かつ重要なセレモニーです。内閣総理大臣指名選挙の投票方法と記名投票の手続きを理解することは、日本の民主主義の仕組みそのものを理解することに他ならないのです。

コメント