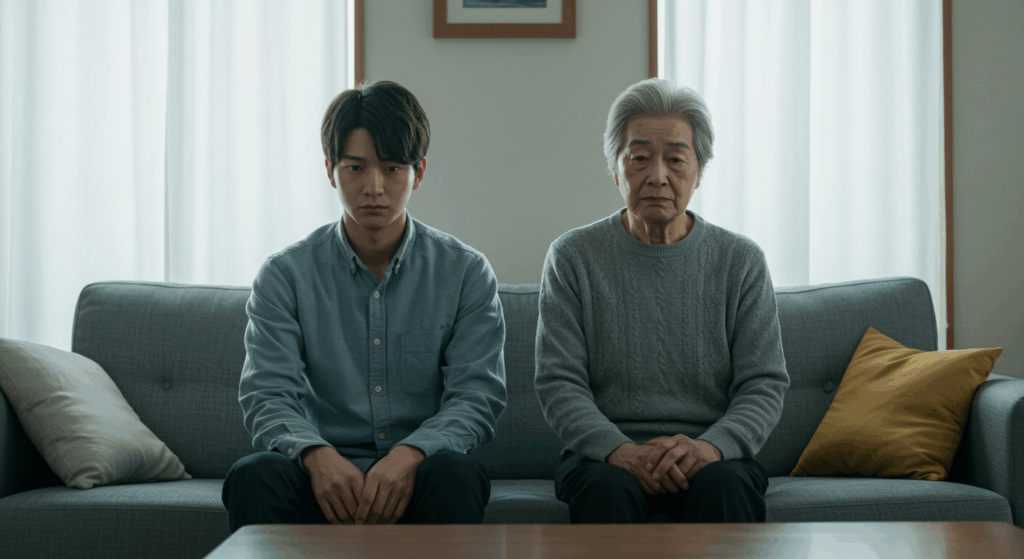

分籍を検討している方にとって、親の戸籍から抜けることが相続にどのような影響を与えるのかは非常に重要な関心事です。成人になって自立を考える際、戸籍上の独立性を求めて分籍手続きを検討する方も多いでしょう。しかし、分籍によって相続権が失われるのではないかという不安や、将来の相続手続きが複雑になるのではないかという懸念を抱く方も少なくありません。

分籍とは、現在の戸籍から抜けて自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る手続きのことです。この手続きは18歳以上の成年であれば、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方が行うことができます。親の過干渉から逃れたい、戸籍上のプライバシーを確保したい、結婚や離婚の記録を親の戸籍に残したくないなど、さまざまな理由で分籍を選択する方がいます。

重要なのは、分籍が単なる戸籍上の手続きに過ぎず、法的な親子関係や相続権には一切影響しないということです。分籍後も親子の血縁関係は変わらず、相続においては法定相続人としての地位を保持し続けます。つまり、戸籍を分けることと相続権を失うことは全く別の問題なのです。

一方で、分籍により戸籍が分離することで、相続手続きにおいて複数の戸籍謄本を取得する必要が生じるなど、実務上の注意点も存在します。また、分籍は一度行うと元の戸籍に戻ることができない不可逆的な手続きでもあります。そのため、分籍を検討する際は、その効果と限界を正しく理解し、将来への影響も含めて慎重に判断することが求められます。

分籍とは何か-基本的な仕組みと法的効果

分籍とは、現在所属している戸籍から抜けて、届出人を筆頭者とした新しい戸籍を編成する行政手続きです。この制度は日本の戸籍法に基づいて設けられており、戸籍上の独立性を求める成年の方が利用できる重要な制度となっています。

分籍の手続きを行うことができるのは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の18歳以上の成年者に限定されています。未成年者は分籍届を提出することができません。これは、成年に達していない者については、引き続き親の保護下にあることが前提とされているためです。

分籍手続きの特徴として、届出人が新しい戸籍の筆頭者となることが挙げられます。これにより、今後発生する身分事項(結婚、離婚、養子縁組、離縁、氏名変更など)は、すべて新しい戸籍にのみ記載され、親の戸籍には一切記録されなくなります。これが分籍の最大のメリットとして認識されることが多いのです。

しかし、分籍はあくまで戸籍という公的な記録簿を分離する手続きに過ぎません。血縁関係や法的な親子関係が変わるわけではなく、相続権、扶養義務、親族としての法的地位などは一切変化しません。つまり、戸籍上は独立していても、法律上の家族関係は従来と何ら変わらないということになります。

分籍後の戸籍には、分籍した本人のみが記載されます。将来結婚した場合は配偶者も同じ戸籍に入りますが、子どもが生まれた場合も同様にその戸籍に記載されることになります。このように、分籍により新たな家族単位の戸籍が形成されることになるのです。

分籍が相続に与える影響の詳細分析

相続権への影響は一切なし

分籍における最も重要なポイントは、相続権に対する影響が全くないということです。分籍は戸籍という行政上の記録を分離する手続きであり、民法で定められた相続関係には一切影響を与えません。

法定相続人の地位は血縁関係によって決定されるため、戸籍が分離されても親子関係は継続し、相続においては従来と同様に法定相続人としての権利を保持します。具体的には、第一順位の相続人である子どもとしての地位は分籍後も変わらず維持されるのです。

相続分についても、分籍の有無に関わらず民法で定められた法定相続分が適用されます。例えば、父親が亡くなり母親と子ども2人が相続人となる場合、母親が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつの相続分を持つことになりますが、この割合は子どもの一方が分籍していても全く変わりません。

相続手続きにおける実務上の変化

分籍により相続権は変わりませんが、相続手続きの実務面では一定の変化が生じます。最も大きな変化は、戸籍謄本の取得方法です。

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。また、相続人全員の現在戸籍も必要です。分籍前であれば、親子が同一の戸籍に記載されているため、一つの戸籍謄本で親子関係を証明できました。しかし、分籍後は親と子の戸籍が別々になるため、それぞれの本籍地で個別に戸籍謄本を取得する必要があります。

この変化により、相続手続きにおいて戸籍謄本の取得にかかる時間と費用が増加する可能性があります。特に、分籍後の本籍地が遠方に設定されている場合、郵送での請求が必要になり、手続きに時間がかかることがあります。

法定相続情報証明制度への対応

2024年4月から強化された法定相続情報証明制度は、分籍した相続人がいる場合でも有効に活用できます。この制度では、法定相続情報一覧図を作成することで、複数の相続手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。

分籍により戸籍が分離している場合でも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の現在戸籍を収集して法定相続情報一覧図を作成すれば、その後の相続手続きが大幅に簡素化されます。法定相続情報番号の制度も活用することで、登記申請などでより効率的な手続きが可能になります。

分籍手続きの詳細と2025年最新情報

分籍届の提出方法と必要書類

分籍届の提出は、届出人の本籍地、新本籍地、または所在地のいずれかの市区町村役場で行うことができます。提出先に選択肢があることで、現在の居住地での手続きも可能になっており、利便性が高くなっています。

2025年現在、分籍手続きは大幅に簡素化されています。令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要となり、令和3年9月1日からは押印も任意となったため、分籍届のみで手続きが完了します。本人確認書類の提示も不要で、非常にシンプルな手続きになっています。

ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は例外があります。この場合、同一区内での分籍を除いて、従来通り本籍地で戸籍謄本を取得して届書に添付する必要があります。事前に本籍地の役場に確認することをお勧めします。

郵送での提出と代理提出

分籍届は郵送での提出も可能です。必要書類が揃っていれば、直接役場に出向く必要がありません。また、届出人が記入済みの分籍届であれば、代理人による提出も認められています。これにより、仕事の都合などで平日に役場に行けない場合でも手続きが可能です。

本籍地の自由な選択

分籍届を提出する際、新しい本籍地は日本国内であれば自由に選択できます。現在の住所地と一致させる必要はなく、思い出の場所や縁のある土地を選ぶことも可能です。実際に、皇居や東京タワー、甲子園球場などを本籍地に設定している方もいます。

この自由度の高さは、プライバシー保護の観点からも有効です。親に新しい本籍地を知られたくない場合、住所地から離れた場所を本籍地に設定することで、住所の特定を困難にする効果が期待できます。

相続を避ける正しい方法と分籍との違い

分籍では相続を避けられない理由

分籍は相続を避ける手段としては全く効果がありません。これは、相続権が戸籍上の記載ではなく、血縁関係に基づいて決定されるためです。民法では、血族関係にある者を法定相続人として定めており、戸籍の分離はこの関係に何ら影響を与えません。

親から相続させたくないという理由で戸籍から除外しても、相続権は失われません。また、親が「相続させない」と宣言しても、法定相続人としての地位は変わりません。相続権は法律によって保護された権利であり、当事者の意思だけで変更することはできないのです。

相続放棄による対応

相続を避けたい場合の正当な方法として、相続放棄があります。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることで行います。

相続放棄が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。これにより、プラスの財産もマイナスの財産(債務)も一切承継しないことになります。ただし、相続放棄は撤回ができないため、慎重な判断が必要です。

相続放棄の熟慮期間である3か月は、家庭裁判所への申し立てにより延長することも可能です。相続財産の調査に時間がかかる場合や、相続するかどうかの判断に時間を要する場合には、期間伸長の申し立てを検討しましょう。

遺言による相続人の実質的除外

もう一つの方法として、遺言による対応があります。遺言者は、自分の財産を特定の相続人以外に遺贈したり、特定の相続人に多くの財産を相続させたりすることで、実質的に特定の相続人への相続を回避することができます。

ただし、法定相続人には遺留分という最低限の相続権が保障されているため、完全に相続を阻止することは困難です。遺留分を侵害する遺言があった場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求を行うことができます。

分籍のメリットとデメリットの総合評価

分籍の主要なメリット

分籍の最大のメリットは、身分事項の記載が親の戸籍に残らないことです。結婚、離婚、養子縁組、離縁、氏名変更などの身分変更が生じた場合、これらの記録は新しい戸籍にのみ記載され、親の戸籍には一切記録されません。

このメリットは、プライバシーの保護という観点で非常に重要です。特に、親との関係が良好でない場合や、親に知られたくない身分変更がある場合には、分籍により戸籍上の独立性を確保できます。

本籍地を自由に選択できることも大きなメリットです。思い出の場所や縁のある土地を本籍地に設定することで、精神的な満足感を得られる場合があります。また、住所地と離れた場所を本籍地にすることで、プライバシー保護効果も期待できます。

親の姓の変更から独立できることも実務上重要なメリットです。親が離婚や再婚により姓を変更した場合、分籍していない成人の子どもの姓も自動的に変更されてしまいます。しかし、分籍により独立した戸籍を持っていれば、親の姓変更の影響を受けずに済みます。

分籍の主要なデメリット

最も重要なデメリットは、元の戸籍に戻ることができないという不可逆性です。一度分籍すると、どのような理由があっても元の戸籍に復帰することはできません。将来的に家族関係が改善した場合でも、戸籍上の統合は不可能です。

戸籍謄本を別々に請求する必要があることも実務上のデメリットです。親子であっても戸籍が分離しているため、それぞれの本籍地で個別に戸籍謄本を取得する必要があります。特に、相続手続きなど親子関係の証明が必要な場合には、手続きが煩雑になります。

親子関係は法的に変わらないことも、分籍を過大評価している方にとってはデメリットとなります。戸籍を分離しても、扶養義務、相続権、親族としての法的責任は継続します。完全な独立を期待していた場合、現実とのギャップに失望する可能性があります。

家族関係の悪化リスクも考慮すべきデメリットです。親に内緒で分籍した場合や、分籍の理由を十分に説明しなかった場合、家族間の信頼関係が損なわれる可能性があります。

分籍後の生活への具体的影響

就職・転職への影響

分籍による戸籍の分離が就職や転職に直接的な悪影響を与えることは基本的にありません。雇用機会における差別的取り扱いは法的に禁止されており、戸籍の状況を理由とした不利益処分は認められていません。

ただし、一部の職種では身元調査が行われる場合があります。金融業界、公務員、警備業など、高い信頼性が求められる職種では、家族関係の詳細な調査が実施されることがあります。このような場合、分籍していても戸籍を遡ることで家族関係は判明するため、分籍による隠蔽効果は限定的です。

結婚・婚姻関係への影響

分籍後の結婚では、身分事項が新しい戸籍にのみ記載されるため、婚姻の事実が親の戸籍に記録されることはありません。これは、親に結婚を知られたくない場合や、結婚相手について親の干渉を避けたい場合には有効です。

結婚後の戸籍編成については、通常の結婚と同様の選択肢があります。夫婦のいずれかの姓を選択し、その姓の方を筆頭者とした新しい戸籍が編成されます。分籍していることが結婚手続きに特別な制約を加えることはありません。

離婚の場合も同様で、離婚の記録は分籍した戸籍にのみ記載され、親の戸籍には影響しません。これにより、離婚という私的な事項を親に知られるリスクを回避できます。

住宅ローン・金融サービスへの影響

分籍による戸籍の分離が住宅ローンの審査や金融サービスの利用に直接的な制限を加えることは通常ありません。ローン審査では収入、勤務状況、信用情報が重視されるため、戸籍の状況は二次的な要素に留まります。

ただし、親族を連帯保証人とする場合には、戸籍が分離していることで親族関係の証明に追加の書類が必要になる可能性があります。この場合、戸籍謄本を複数取得して親族関係を立証する必要があります。

分籍と他の制度との関係性

住民票と戸籍の違い

住民票と戸籍は全く異なる制度です。住民票は居住関係を記録する制度であり、戸籍は身分関係を記録する制度です。分籍により戸籍が変更されても、住民票には直接的な影響はありません。

引越しをした場合、住民票は必ず異動しなければなりませんが、戸籍の本籍地を変更する義務はありません。逆に、分籍により本籍地を変更しても、住民票の住所を変更する必要はありません。この独立性により、プライバシー保護効果が高まります。

転籍との違い

転籍は戸籍全体の本籍地を変更する手続きであり、分籍とは根本的に異なります。転籍は戸籍の筆頭者及び配偶者が行う手続きで、戸籍に記載されている全員の本籍地が変更されます。

一方、分籍は個人が独立して新しい戸籍を作る手続きです。元の戸籍はそのまま残り、分籍した本人のみが新しい戸籍に移ります。この違いを理解することで、自分の目的に適した手続きを選択できます。

養子縁組との関係

分籍後に養子縁組を行う場合、通常の養子縁組手続きと同様に進められます。分籍していることが養子縁組の障害になることはありません。

養子縁組により新たな親子関係が生じた場合、実親との関係は継続します(普通養子縁組の場合)。これにより、実親と養親の両方から相続する権利を持つことになります。分籍の有無は、この相続関係に影響を与えません。

相続手続きにおける戸籍謄本の重要性

戸籍謄本の役割と種類

相続手続きにおいて、戸籍謄本は相続人の確定に不可欠な書類です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本により、法定相続人が誰であるかを証明します。

戸籍謄本には複数の種類があります。現在戸籍謄本は現在有効な戸籍の写しで、除籍謄本は全員が除籍された戸籍の写し、改製原戸籍は戸籍の様式変更前の古い戸籍の写しです。相続手続きでは、これらすべてが必要になる場合があります。

分籍後の戸籍謄本取得

分籍後は、親と子の戸籍が別々になるため、相続手続きで両方の戸籍謄本が必要な場合、それぞれの本籍地で個別に取得する必要があります。

戸籍謄本の取得費用は1通450円(改製原戸籍は750円)です。分籍により取得すべき戸籍謄本の通数が増える可能性があるため、費用面での負担増も考慮すべき点です。

本籍地がコンビニ交付サービスに対応している場合、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで戸籍謄本を取得できます。ただし、本籍地と現住所が異なる場合は事前申請が必要で、利用開始まで3~5営業日程度かかります。

法定相続情報証明制度の活用

法定相続情報証明制度は、相続手続きを大幅に簡素化する制度です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の現在戸籍を収集し、法定相続情報一覧図を作成することで、その後の各種相続手続きで戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。

2024年4月からは法定相続情報番号の制度も導入され、登記申請書に番号を記載するだけで法定相続情報一覧図の添付を省略できるようになりました。この制度は分籍により戸籍が分離している場合でも有効に活用できます。

分籍を検討する際の判断基準

分籍が有効な場合

親からの過度な干渉を回避したい場合、分籍は一定の効果を発揮します。身分事項が親の戸籍に記載されなくなるため、結婚や離婚などの私的な事項を親に知られるリスクを軽減できます。

親の姓変更から独立したい場合も分籍が有効です。親が離婚や再婚により姓を変更した際、分籍していれば自分の姓は変更されません。職業上の理由などで姓の継続性が重要な場合には特に有効です。

戸籍上のプライバシーを確保したい場合にも分籍は選択肢となります。養子縁組歴、離婚歴、氏名変更歴などを親に知られたくない場合、分籍により新しい戸籍にのみ記録することができます。

分籍が効果的でない場合

相続を避ける目的での分籍は全く効果がありません。相続権は血縁関係によって決定されるため、戸籍の分離では相続権は失われません。相続を避けたい場合は、相続放棄や遺言による対応を検討すべきです。

完全な親子関係の断絶を期待する場合も分籍は適切ではありません。法的な親子関係、扶養義務、親族としての責任は分籍後も継続します。戸籍上の分離と法的関係の断絶は全く別の問題です。

一時的な感情による判断の場合も慎重になるべきです。分籍は不可逆的な手続きであり、将来的に家族関係が改善しても元の戸籍には戻れません。

分籍後の実生活における注意点

各種手続きでの身分証明

分籍後は新しい戸籍に基づいて各種証明書を取得することになります。パスポートの申請、運転免許証の更新、各種資格試験の申込みなどで戸籍謄本が必要な場合、新しい本籍地で取得する必要があります。

親族関係の証明が必要な場合には、複数の戸籍謄本を組み合わせて関係を立証する必要があります。例えば、親の介護認定申請で親族であることを証明する場合、親の戸籍謄本と自分の戸籍謄本の両方が必要になる可能性があります。

緊急時の対応

親族の急病や事故など緊急時には、親族関係の証明が迅速に求められる場合があります。分籍により戸籍が分離していると、関係証明に時間がかかる可能性があります。

このような事態に備えて、事前に戸籍謄本を取得しておくことも一つの対策です。ただし、戸籍謄本に有効期限が設定されている手続きもあるため、定期的な更新が必要になる場合があります。

将来の家族計画への影響

分籍後に結婚した場合、配偶者には分籍の事実が伝わります。結婚手続きで戸籍謄本を提出する際、分籍により新しく編成された戸籍であることが明らかになるためです。

子どもが生まれた場合、その子は分籍した戸籍に記載されます。将来的にその子が祖父母(分籍した人の親)との関係を証明する必要が生じた場合、複数の戸籍謄本が必要になります。

毒親対策としての分籍の効果と限界

分籍と支援措置の組み合わせ

親からの過度な干渉や虐待から逃れる目的で分籍を検討する場合、住民票・戸籍の閲覧制限(支援措置)と組み合わせることで効果を高められます。

支援措置は、配偶者暴力やストーカー行為、児童虐待などの被害者を保護するため、住民票や戸籍附票の写しの交付を制限する制度です。近年の制度改正により、いわゆる毒親からの被害についても支援措置の対象となる場合があります。

分籍により新しい本籍地を設定し、支援措置により住所情報を保護することで、親から居場所を特定されるリスクを大幅に軽減できます。ただし、支援措置の申請には一定の要件があり、事前に警察や配偶者暴力相談支援センターなどへの相談が必要な場合があります。

分籍の心理的効果

法的な効果は限定的であっても、分籍には重要な心理的効果があります。自分自身の戸籍を持つことで、精神的な独立感や自律感を得られる場合があります。

実際の体験談では、「親からの干渉が減り、精神的に楽になった」「自由な生活を楽しんでいる」という肯定的な報告が多く見られます。一方で、「孤独感を感じるようになった」「後悔している」という否定的な体験談も存在します。

分籍の限界の認識

分籍により戸籍上の独立は達成できますが、法的な親子関係や扶養義務は継続します。生活扶養義務を正当な理由なく拒否した場合、保護責任者遺棄罪に問われる可能性もあります。

また、完全な関係断絶は困難です。親が本気で所在を調べようとした場合、戸籍制度を通じて追跡される可能性があります。分籍により一定の距離は置けますが、完全な隠蔽は困難であることを理解する必要があります。

2025年最新の法制度と今後の展望

デジタル化の進展

戸籍制度のデジタル化が進展しており、令和6年3月からの戸籍謄本添付不要化もその一環です。今後さらなる手続きの簡素化が予想されます。

マイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービスの対象地域も拡大しており、戸籍謄本の取得がより便利になっています。ただし、本籍地と現住所が異なる場合の事前申請は依然として必要です。

法定相続情報証明制度の充実

法定相続情報番号の導入により、相続手続きがさらに効率化されています。この制度は分籍により戸籍が分離している場合でも有効で、複雑な相続関係の証明が簡素化されます。

今後は電子申請への対応や、より多くの手続きでの活用が期待されています。相続手続きのワンストップ化に向けた取り組みも進められており、分籍による手続きの複雑化を軽減する方向に向かっています。

プライバシー保護の強化

近年、個人情報保護の重要性が高まっており、戸籍制度においてもプライバシー保護の観点からの見直しが進められています。

第三者による戸籍謄本の不正取得防止や、支援措置制度の拡充など、個人のプライバシーを守る仕組みが強化されています。これにより、分籍を選択しなくても一定のプライバシー保護が可能になってきています。

まとめ

分籍は親の戸籍から抜けて独立した戸籍を作る手続きですが、相続権には一切影響しません。血縁関係に基づく法定相続人としての地位は分籍後も継続し、相続分も変わりません。

分籍の主なメリットは、身分事項が親の戸籍に記載されなくなることと、本籍地を自由に選択できることです。一方、元の戸籍に戻れない不可逆性や、戸籍謄本の取得が複雑になることがデメリットとして挙げられます。

相続を避ける目的での分籍は効果がないため、そのような目的がある場合は相続放棄や遺言による対応を検討すべきです。分籍を検討する際は、その効果と限界を正しく理解し、将来への影響も含めて慎重に判断することが重要です。

2025年現在、戸籍制度のデジタル化により手続きは簡素化されていますが、分籍の法的効果は従来と変わりません。戸籍上の独立と法的関係の変更は別の問題であることを十分に理解した上で、適切な判断を行うことが求められます。

コメント