2025年11月に日産自動車が発表した中間決算は、自動車業界に大きな衝撃を与えました。最終損益が2219億円の赤字という驚くべき数字は、単なる一時的な業績悪化ではなく、同社が抱える構造的な問題を浮き彫りにしています。経営再建中の日産がなぜこれほどまでの赤字に転落したのか、その背景には米国の関税政策という外部要因と、販売不振という内部要因が複雑に絡み合っています。前年同期には192億円の黒字だった業績が一転して2000億円を超える赤字に転落したことは、日産の収益基盤がいかに脆弱であるかを示しています。本記事では、この2219億円という衝撃的な赤字の真因を徹底的に分析し、日産が直面する危機の本質に迫ります。米国関税は本当に最大の原因なのか、それとも経営陣が隠そうとしている別の問題があるのか、データと事実に基づいて明らかにしていきます。

5年ぶりの赤字転落が示す深刻な現実

日産自動車が2025年9月中間連結決算で発表した内容は、市場関係者に大きな衝撃を与えました。最終損益が2219億円の赤字に転落したことで、同社の経営状況が再び深刻な局面を迎えていることが明らかになりました。この赤字転落は、新型コロナウイルスの感染拡大が世界経済を直撃した2020年9月期以来、実に5年ぶりのことです。

前年同期の192億円の黒字から一転しての赤字転落は、日産の収益構造が根本的な問題を抱えていることを示唆しています。特に注目すべきは、この赤字が単なる特別損失によるものではなく、本業の収益力そのものが崩壊している点です。営業損益は276億円の赤字となり、前年同期の329億円の黒字から大幅に悪化しました。これは、日産が本業レベルで利益を生み出せない状態に陥っていることを意味します。

売上高も前年同期比で6.8%減少し、5兆5786億円にとどまりました。この売上減少は、世界的な自動車販売の失速を反映したものであり、日産が主要市場で競争力を失いつつある現実を浮き彫りにしています。経営陣は業績悪化の主因を米国の関税措置と説明していますが、この説明には重大な矛盾が潜んでいることが詳細な分析から明らかになります。

米国関税2750億円という説明の矛盾

日産の経営陣は、今回の決算発表において業績悪化の最大の要因として米国の高関税政策を強調しました。イバン・エスピノーサ社長は記者会見で、米国関税の通期の営業損益への影響額を2750億円と見込んでいることを明言し、「米関税影響を除けば、営業損益が均衡する」と説明しました。

この説明を表面的に受け取れば、日産の本業の実力は損益均衡レベルにあり、2750億円という外部要因によって赤字に転落したというストーリーになります。経営陣にとっては、制御不能な外部要因に責任を転嫁できる都合の良い説明です。しかし、この説明には重大な論理的矛盾が存在します。

上半期の営業損益の実績は276億円の赤字でした。そして、日産が明らかにした上半期における米関税負担の営業損益への押し下げ額は1497億円です。ここで単純な計算をしてみると、もしこの1497億円の関税影響がなかったとすれば、日産の上半期の実力ベースの営業利益は1221億円の黒字だったことになります。

ここに深刻な矛盾が浮かび上がります。経営陣は通期の実力ベースが損益均衡になると説明していますが、上半期の実力ベースが既に1221億円の黒字であるならば、通期でゼロ円になるためには下半期の実力ベースの営業損益がマイナス1221億円になる必要があります。つまり、日産経営陣は関税影響を除いた本業そのものが、下半期に1200億円を超える規模で赤字に転落することを暗に予想していることになります。

この計算が示すのは、米国関税という外部要因は確かに業績を悪化させているものの、それ以上に日産の本業そのものが深刻な構造的問題を抱えているという現実です。関税は引き金ではあっても、根本原因のすべてではないのです。経営陣の説明は、下半期のさらなる本業の急激な悪化という都合の悪い真実を、関税という煙幕で隠そうとしている可能性があります。

世界規模で進む販売崩壊の実態

関税を除いた本業が下半期に赤字転落すると予想される背景には、日産の収益の源泉である自動車販売が世界レベルで崩壊しているという厳然たる事実があります。2025年度上半期の世界販売台数は前年同期比7.3%減の148万台にとどまり、この減少は特定の地域だけでなく主要市場のほぼすべてで発生しています。

特に深刻なのが、かつて日産の収益を支えていた中国市場と日本市場です。中国市場の販売台数は前年同期比で17.6%減という驚異的な落ち込みを記録しました。これは単なる市場環境の悪化だけでなく、BYDをはじめとする現地EVメーカーとの競争で日産が完全に後れを取っていることを示しています。中国では、日産車は重くて高く、技術的にも古いという評価が広がりつつあり、かつて得意としていたEV市場でのアドバンテージも完全に失われています。

日本国内市場も16.5%減と、中国市場に匹敵する下落率となりました。ホームマーケットである日本でこれほどの販売不振に陥っていることは、日産ブランドの競争力そのものが低下していることを如実に物語っています。欧州市場も7.9%減と、下落に歯止めがかかっていない状況です。

唯一の希望の光として経営陣がアピールしたのが北米市場です。上半期の北米全体の販売台数は前年同期比2.0%増と、主要地域で唯一プラスを確保しました。しかし、この数字も詳細に分析すれば楽観視できるものではありません。北米市場の中でも最も利益率が高いとされる米国市場単体では、販売台数は0.9%減と、実際にはマイナス成長だったのです。

これは、北米全体の2.0%増という数字が、利益率の低いメキシコやカナダ市場の販売によって支えられたものであり、関税問題の震源地である米国市場では日産の販売がすでに失速していることを示しています。この販売不振は一時的な市場の冷え込みによるものではなく、日産の商品競争力の低下という構造的な問題に起因しているのです。

本社売却が示す経営の窮状

関税という外部圧力と販売不振という内部崩壊という二正面作戦を強いられる中、日産は生き残りのため経営再建計画「Re:Nissan」に基づく痛みを伴う外科手術を断行しています。その最も象徴的な施策が、横浜市のグローバル本社の売却です。

日産は本社の土地と建物を台湾系の自動車部品メーカー、敏実集団などが出資する特別目的会社に対し、970億円で売却することを発表しました。これはセール・アンド・リースバックと呼ばれる手法で、売却後も日産は賃借料を支払い、今後20年間にわたり本社として使用を継続します。

この本社売却のタイミングには、日産の焦りが透けて見えます。この売却によって日産は970億円の現金を手に入れ、手元資金を確保することができます。さらに、この売却に伴い日産は739億円の特別利益を計上する見込みです。しかし、ここで決定的に重要なのは、この739億円の特別利益が計上される時期です。

この利益は2026年3月期連結決算に計上されるとされており、今回の中間決算の2219億円の赤字の穴埋めには一切寄与しません。これは、日産経営陣が来年度もまた本業で巨額の赤字を出すことを想定していることの裏返しです。本業の赤字が避けられない以上、本社ビルという貴重な資産を売却してでも人工的に利益を捻出し、来期の決算書の見た目を少しでも良くしようという苦肉の策なのです。

リストラも容赦なく進められています。日産は国内外で2万人の従業員削減を進めており、エスピノーサ社長はこれが計画通り推移していると述べています。Re:Nissan計画は2026年度までに固定費と変動費を合わせて5000億円のコスト削減を目指しており、今上期には固定費だけで800億円以上を削減しました。

生産体制の再編も加速しています。ドイツのメルセデス・ベンツグループとのメキシコにある合弁工場での日産車の生産を、2025年11月をもって終了することも発表されました。これはカルロス・ゴーン時代に推し進められた複雑なグローバル・アライアンス戦略の終焉を意味しており、日産は今、成長のためではなく文字通り生き残るために、資産、人材、過去の提携関係を次々と切り捨てているのです。

新型車戦略は起死回生の一手となるか

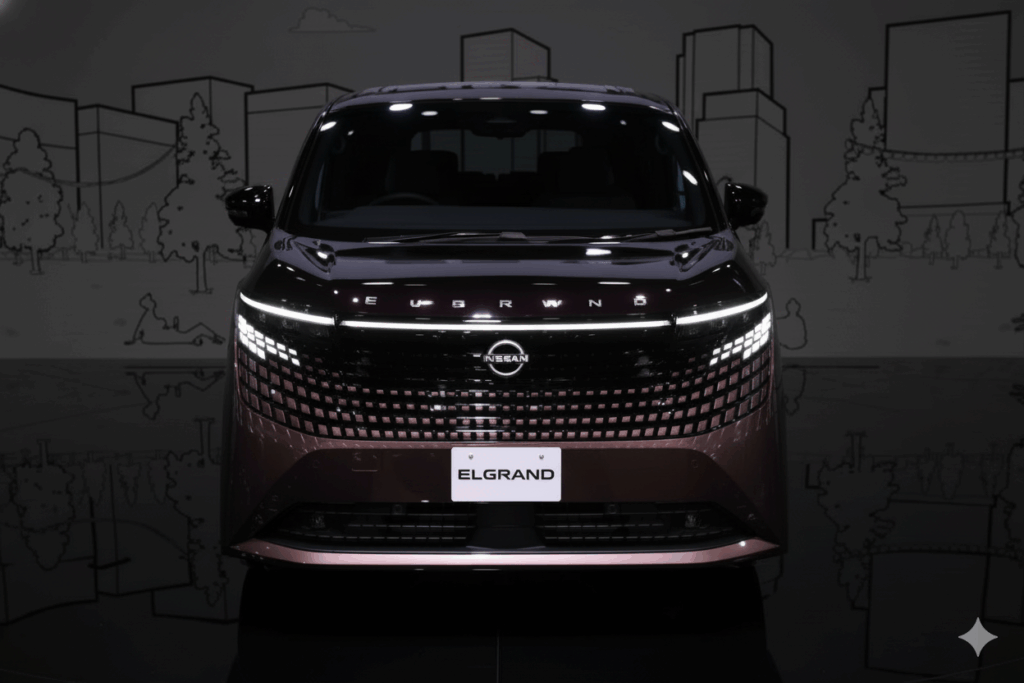

これほどまでに深刻な状況下でも、日産経営陣は業績が回復基調にあることを強調し、強気の姿勢を崩していません。その最大の根拠としているのが新型車の投入戦略です。再建計画Re:Nissanの一環として、日産は2027年度までに9車種の新型車を投入する計画を掲げています。

経営陣は、これらの新型車が市場で好意的に受け入れられていることをアピールしています。中国市場では新型車N7が発表後6週間で15000台の受注を獲得し、9月単月で6410台を販売しました。日本国内では、新型ルークスが発売後6ヶ月で累計4万台を販売したと報告されており、別の報道では受注開始1ヶ月で1万1000台を突破したとも伝えられています。欧州でもキャシュカイe-POWERが投入され、反転攻勢の核に据えられています。

しかし、これらの成功事例を世界販売の全体像と照らし合わせてみると、その楽観論は大きく揺らぎます。中国市場でN7が15000台受注されたことは確かに明るいニュースですが、同市場の今年上半期の販売台数は前年同期比で17.6%も減少しています。一つの新型車の好調な立ち上がりが、その他大多数の既存モデルの販売不振による出血を止めるには至っていないのです。

日本国内のルークスの成功も同様です。国内市場全体が16.5%も縮小している現実を前にしては、一部のニッチな軽自動車セグメントでの成功が会社全体の業績を牽引するには力不足であることは明らかです。これらの新型車戦略は、未来への種まきというよりは、燃え盛る火事に対する焼け石に水に近いと言わざるを得ません。2025年度上半期の世界販売台数7.3%減というマクロの数字が、これらの新型車戦略が流れを変えるほどのインパクトを持っていないことを冷徹に証明しています。

トヨタとの決定的な格差が浮き彫りに

日産が計上した2219億円の赤字は、単に米国の関税政策の犠牲になった結果なのでしょうか。この問いに答えるためには、同じ日本の自動車メーカーであり、同じ関税の脅威にさらされている競合他社、特にトヨタ自動車の業績と比較する必要があります。

米国の高関税政策は、日本の自動車産業全体を襲う共通のストレステストです。トヨタ自動車が試算した通期の関税によるマイナス影響額は、実に1兆4500億円にも上ります。これは日産が試算する2750億円の実に5倍以上の規模です。関税の打撃はトヨタの北米事業を直撃し、上半期の北米セグメントの営業損益は678億円の赤字に転落しました。

しかし、トヨタの最終的な中間決算はどうだったでしょうか。1兆4500億円もの巨大な逆風を受けながら、トヨタの上半期の営業利益は2兆56億円という圧倒的な黒字を確保したのです。ホンダも同様に関税の影響を受けており、通期で4500億円のマイナス影響を見込んでいますが、第1四半期に自動車事業が営業損失を計上したものの、全体としては利益を維持しています。

ここに、日産とトヨタの決定的な格差が浮き彫りになります。トヨタは1兆4500億円という日産とは比較にならないほどの巨大な関税ショックを、その圧倒的な本業の収益力によって吸収し、なお2兆円もの利益を生み出しています。一方の日産は、トヨタの5分の1程度の関税ヒットで、いとも簡単に全社の営業利益が吹き飛び、2750億円の赤字予想へと転落し、ついには本社ビルの売却にまで追い込まれているのです。

あるアナリストがトヨタ以外は全社負けと評したように、この危機は企業の地力の差を残酷なまでにあぶり出しました。日産の2219億円の赤字は、関税の物語ではなく、関税というストレスにすら耐えられないほど日産の本業の収益基盤が毀損し、稼ぐ力が失われてしまったというレジリエンスの欠如の物語なのです。

同じ外部環境に直面しながら、トヨタは利益を確保し、日産は赤字に沈む。この対照的な結果は、問題の本質が外部要因ではなく、各社の内部にあることを明確に示しています。商品競争力、ブランド力、収益構造の強靭さ、これらすべてにおいて日産はトヨタに大きく水をあけられているのが現実です。

未定とされた最終赤字が示す不透明な未来

2025年度上半期の日産の2219億円の最終赤字は、深刻な危機の始まりに過ぎません。本分析で明らかになったように、この赤字は米国の高関税という制御不能な外部ショックと、商品競争力の低下による世界的な販売不振という根深い内部の病巣が衝突した必然的な結果です。

経営陣が説明する関税がなければ黒字という主張は、上半期の実績と通期予想の矛盾を分析した結果、下半期に本業が急激に悪化するという予測を隠すための煙幕である可能性が高いことがわかりました。世界販売は北米の主要市場である米国を含め、中国、日本、欧州の全域で崩壊しています。

本社ビルの売却は目先の赤字を補填するものではなく、来期の赤字を見越した延命措置であり、新型車の投入はこの構造的な崩壊を食い止めるには焼け石に水です。そして何よりも、競合であるトヨタとの比較は、日産の収益基盤がいかに脆弱であるかを明確に示しました。

この決算発表において、投資家にとって最も恐ろしいシグナルは、日産が通期の最終純損益の見通しを未定としたことです。日産はその理由をリストラに伴う費用を算定中だとして引き続き開示を見送ったと説明しています。これは2万人の人員削減などに伴う巨額の構造改革費用が、今後さらに上乗せされることを意味しています。

これらの費用は、通期で2750億円と予想される営業赤字よりもさらに下のレイヤーで特別損失として計上されます。したがって、日産が2026年3月期末に発表する最終的な純損失額は、営業赤字の2750億円や今回の中間赤字2219億円をはるかに上回る規模に膨れ上がる可能性が極めて高いのです。

日産は今、かつてない規模の経営危機に直面しています。2219億円という衝撃的な数字は、この崖っぷちの現実のほんの序章に過ぎません。米国関税という外部要因を理由にしながらも、真の問題は商品競争力の喪失、ブランド価値の低下、収益構造の脆弱さという内部にある構造的な問題です。

今後、日産がこの危機を乗り越えられるかどうかは、新型車の市場投入という表面的な施策だけでなく、根本的な商品開発力の回復、ブランド価値の再構築、そして何よりも関税というストレスに耐えられる強靭な収益基盤を築けるかどうかにかかっています。2万人の人員削減や本社ビルの売却といった痛みを伴う改革を進める中で、日産が再び競争力のある自動車メーカーとして復活できるのか、それとも構造崩壊がさらに進行するのか、今後の動向から目が離せません。

コメント