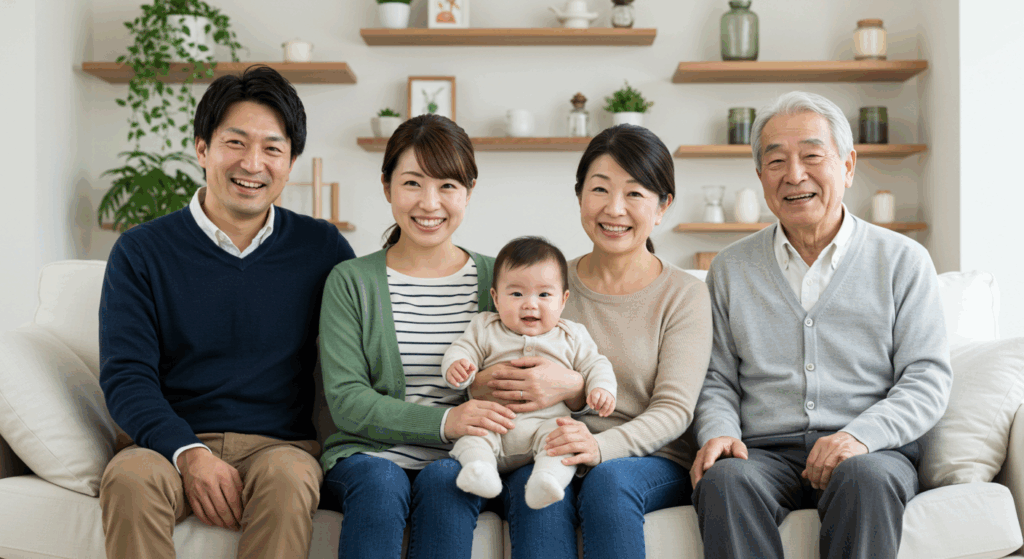

近年、高齢化の進展とともに介護費用の負担が家計を圧迫する問題が深刻化しています。そんな中、注目を集めているのが「世帯分離」という制度です。同じ住所に住み続けながらも住民票上の世帯を分けることで、介護保険サービスの自己負担額や施設費用を大幅に軽減できる可能性があります。しかし、世帯分離にはメリットだけでなくデメリットも存在し、すべての家庭に適用できるわけではありません。本記事では、世帯分離による介護費用負担軽減の仕組みから具体的な手続き方法、注意すべきポイントまで、詳しく解説していきます。適切な知識を身につけて、あなたの家庭にとって最適な選択ができるよう、ぜひ参考にしてください。

Q1. 世帯分離とは何ですか?介護費用の負担軽減にどのような効果がありますか?

世帯分離とは、同じ住所に住み続けながらも、住民票上の世帯を複数に分ける行政手続きのことです。通常、家族が同じ住居に住み一つの生計を立てている場合、住民票上では一つの世帯として記載されますが、世帯分離を行うことで、たとえ同じ家で暮らしていても住民票上では二つの異なる世帯が存在することになります。

この制度の最大の目的は、所得の少ない高齢の親の住民税を軽減し、各種社会保障制度の負担を軽くすることにあります。多くの介護保険制度では、世帯単位で負担能力が判断される仕組みがあるため、世帯分離によって親世帯の所得が単独で評価されるようになり、経済的なメリットを享受できるのです。

具体的な負担軽減効果は多岐にわたります。まず、介護サービスの自己負担割合の軽減が挙げられます。介護保険サービスの自己負担割合は、本人の所得と同居する世帯全体の所得によって1割から3割まで決定されます。親が年金収入のみで住民税非課税の場合でも、現役世代の子と同一世帯であると、子の所得が高いことで親の介護費用負担割合が2割や3割になってしまうことがあります。しかし、世帯分離をすることで親が単独世帯となり、親自身の低い所得で負担割合が計算されるため、1割負担に軽減される可能性があります。

次に、高額介護サービス費制度の自己負担上限額の軽減も重要な効果です。介護保険の自己負担額が月に高額になった場合、上限額を超えた分が払い戻されますが、この上限額は所得によって異なります。住民税課税の子と同じ世帯にいる住民税非課税の親の場合、負担上限額は月額44,400円ですが、世帯分離により親が単独の住民税非課税世帯となれば、上限額は月額24,600円まで下がります。さらに条件によっては月額15,000円まで軽減される場合もあり、年間で約24万円から35万円の負担軽減が可能になるケースもあります。

また、介護保険施設の居住費と食費の軽減も見逃せません。特別養護老人ホームなどの施設に入所する際の食費と居住費は原則自己負担ですが、負担限度額認定制度を利用することで大幅な軽減が可能です。この制度の主な条件は「世帯全員が住民税非課税であること」であり、世帯分離により親が住民税非課税世帯になることで、施設費用が月額10万円以上軽減されるケースも珍しくありません。

Q2. 世帯分離で具体的にどれくらい介護費用が安くなりますか?

世帯分離による介護費用の軽減効果は、利用するサービスや要介護度によって大きく異なりますが、具体的な数字で見ると驚くほどの節約効果があることがわかります。

介護サービスの自己負担割合による軽減では、要介護1の方が1ヶ月の上限額である約16万7千650円の介護保険サービスを最大限利用した場合を例に挙げると、3割負担であれば自己負担額は約5万295円ですが、世帯分離により1割負担になれば約1万5千765円となり、月額約3万4千530円、年間で約41万円の軽減が見込まれます。要介護度が高くなるほど利用するサービス量も増えるため、この差額はさらに大きくなります。

高額介護サービス費制度による軽減効果も顕著です。住民税課税世帯の上限額44,400円から住民税非課税世帯の24,600円への軽減により、月額約2万円、年間約24万円の負担軽減が実現できます。さらに、前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の場合は上限額が15,000円まで下がるため、月額約3万円、年間約35万円もの大幅な軽減が可能になります。

最も劇的な効果が期待できるのが、介護保険施設での食費・居住費の軽減です。負担限度額認定制度を利用することで、ユニット型個室の年間自己負担額は第1段階で299,300円、第4段階で719,050円となり、その差は年間約42万円にもなります。実際の事例では、特別養護老人ホームの費用が月17万円から世帯分離後に月6万円台になり、10年間で負担しなくて済んだ費用が1200万円に上ったケースも報告されています。

複数の制度を組み合わせた総合的な軽減効果を考慮すると、さらに大きな節約が期待できます。例えば、要介護3の方が特別養護老人ホームに入所し、世帯分離により住民税非課税世帯になった場合、介護サービス費用の自己負担割合軽減、高額介護サービス費の上限額軽減、施設の食費・居住費軽減を合わせて、年間100万円以上の負担軽減を実現することも可能です。

ただし、これらの軽減効果は個々の世帯の状況によって大きく異なることを理解しておく必要があります。親の年金収入額、要介護度、利用するサービスの種類と量、子世帯の所得水準などによって実際の軽減額は変動するため、具体的な試算を行うことが重要です。また、後述するデメリットとの比較検討も欠かせません。世帯分離を検討する際は、地域包括支援センターやファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、あなたの家庭の状況に応じた正確なシミュレーションを行うことを強くお勧めします。

Q3. 世帯分離のデメリットや注意点はありますか?

世帯分離には多くのメリットがある一方で、看過できないデメリットや注意点も存在します。これらを十分に理解せずに手続きを進めると、かえって家計の負担が増加してしまう可能性があるため、慎重な検討が必要です。

国民健康保険料の増加は最も注意すべきデメリットの一つです。世帯分離を行うと、それぞれの世帯主が国民健康保険料を支払う義務が生じます。世帯分離前は一つの世帯で支払っていた保険料が、分離後には二つの世帯でそれぞれ支払うことになるため、世帯全体の国民健康保険料の総額が増加する可能性があります。これは、国民健康保険料には世帯ごとに定額で課される「平等割額」があるため、世帯数が増えればその分負担も増えることがあるからです。例えば、平等割額が年額3万円の自治体では、世帯分離により年額3万円の保険料増加となる計算です。

扶養手当や家族手当の喪失も深刻な影響をもたらします。会社員の方が親を扶養に入れている場合、世帯分離をすることで親が扶養から外れる可能性があります。その結果、勤務先から支給されていた扶養手当や家族手当が受け取れなくなることがあります。月額1万円の扶養手当が支給されていた場合、年間12万円の収入減となり、介護費用の軽減効果を相殺してしまう可能性もあります。

介護サービス費用や医療費の世帯合算ができなくなることも重要なデメリットです。高額介護サービス費制度や高額介護・高額医療合算制度は、同一世帯内で発生した費用を合算して上限額を超えた分が払い戻される仕組みですが、世帯分離をすると別の世帯となるため、これらの費用を合算して申請することができなくなります。特に、一つの世帯に2人以上の要介護者がいる場合など、複数の家族が介護サービスを利用しているケースでは、世帯分離をするとかえって負担総額が割高になる可能性があります。

勤務先の健康保険組合のサービス利用不可も見落としがちなデメリットです。親が子の勤務先の健康保険組合の扶養に入っていた場合、世帯分離をすると扶養から外れることになります。その結果、これまでの健康保険組合の手厚いサービスが利用できなくなり、親は独自に国民健康保険などに加入し、保険料を支払う必要が生じます。

手続きの複雑さと継続的な負担も考慮すべき点です。世帯分離の手続きには複数の書類の準備や役所への提出が必要で、時間と手間がかかります。特に、高齢の親が自分で手続きを行うことが難しい場合、子が代理で申請するには委任状が必要となり、その都度委任状を作成する手間が発生します。また、世帯分離後も各種手続きで親と子が別々に対応する必要があるため、継続的な負担が生じます。

住宅関連の制約もあります。市営住宅や公営住宅は世帯収入に応じて家賃が設定されており、原則として同じ住宅に複数の世帯が住むことはできません。これらの住宅の申し込み時には「不自然に世帯分離を行っていない」という項目があり、介護保険サービスの負担軽減を目的とした世帯分離は審査で落とされる可能性があります。

相続税対策への影響も長期的な視点で考慮する必要があります。二世帯住宅の場合でも、親子が別々に区分登記していると、相続時に小規模宅地等の特例が適用できない可能性があり、将来的な税負担が増加する恐れがあります。

これらのデメリットを避けるためには、世帯分離を検討する前に必ず総合的なシミュレーションを行うことが重要です。介護費用の軽減効果だけでなく、国民健康保険料の増加、扶養手当の喪失、その他の制度への影響を全て勘案して、本当に家計全体でメリットがあるかを慎重に判断する必要があります。

Q4. 世帯分離の手続き方法と必要な条件を教えてください

世帯分離を成功させるためには、適切な手続きと条件の理解が不可欠です。ここでは、具体的な手続きの流れと注意すべきポイントを詳しく解説します。

最も重要な条件は「独立した生計を営んでいること」です。世帯分離を行うための根本的な要件は、親子それぞれが独立した生計を営んでいることを客観的に証明できることです。単に介護費用を安くしたいという理由だけでは世帯分離は認められません。生計が別であることを証明するため、それぞれの銀行口座で収入や生活費を管理していること、公共料金の支払いを別々に行っていることなどの証拠を準備しておく必要があります。

手続きの第一段階は経済的メリットの事前確認です。実際に手続きを行う前に、世帯分離によってどの程度の経済的メリットがあるのか、あるいはデメリットが上回らないかを確認することが最も重要です。要介護者の年金額、会社の扶養手当の有無、世帯内の介護サービス利用者数、国民健康保険料の変動額などを総合的に考慮し、慎重にシミュレーションを行う必要があります。この段階で地域包括支援センターやファイナンシャルプランナーに相談することを強くお勧めします。

必要書類の準備では、以下のものを用意します。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、世帯変更届(市区町村の窓口で入手)、国民健康保険証(国民健康保険に加入している場合)、印鑑(本人署名があれば不要な場合もあるが念のため持参)、委任状(本人や世帯主以外が代理で申請する場合は親族であっても原則必要)です。自治体によって追加で必要な書類がある場合があるので、事前に電話で確認することをお勧めします。

市区町村窓口での手続きでは、住民票がある市区町村役場の住民課や戸籍課で「住民異動届」を入手し、必要事項を記入・捺印して提出します。申請できるのは世帯分離をする本人、世帯主、または代理人です。窓口では世帯分離の理由を尋ねられることがありますが、この際には「生計を別々にすることになったから」と説明するのが適切です。「介護の負担を減らしたいから」といった理由を直接伝えると、不正受給とみなされたり申請が受理されなかったりする可能性があります。

生計が別であることの証明が求められる場合があります。窓口の担当者によっては、生計が別である状況を具体的に確認される場合があります。その際に提示できるよう、銀行口座の明細書(それぞれの収入が別々に管理されていること)、公共料金の請求書(それぞれの世帯主の名前で支払われていること)、所得証明書、課税証明書などの客観的な証拠を準備しておくことが重要です。

適用時期の理解も重要です。介護保険の自己負担割合は、世帯分離の手続きが受理された翌月の1日から適用されます。その他の制度(国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料など)の適用時期は制度ごとに異なるため、窓口で確認することが必要です。例えば、国民健康保険料の変更は翌年度の4月から適用されることが一般的です。

夫婦間の世帯分離に関する注意も必要です。同居している夫婦の場合でも世帯分離の申請は可能ですが、実際には認められないことが多いとされています。これは、民法において夫婦間には「協力・扶助の義務」が定められており、お互いに扶養し合うことが当然と考えられているためです。ただし、夫婦のどちらかが介護施設に入所しており、事実上生計が別であると判断されるような特別なケースでは認められる可能性もあります。

世帯分離後の手続きも忘れてはいけません。世帯分離を行った場合、元の世帯に属していた家族全員の国民健康保険証を返却し、世帯分離後の所得や扶養状況に応じた新しい国民健康保険証の発行手続きが必要となります。この手続きを忘れると保険サービス利用に支障をきたす可能性があります。

なお、一度世帯分離を行った後でも「世帯合併」により元の同一世帯に戻すことは可能ですが、世帯変更が発生した日から14日以内に届け出を行う必要がある場合もあるため、慎重な判断が求められます。

Q5. 世帯分離を検討すべき人とそうでない人の違いは何ですか?

世帯分離が有利になるかどうかは、個々の世帯の状況によって大きく異なります。ここでは、世帯分離に適している人と適さない人の特徴を具体的に解説し、判断の指針を提供します。

世帯分離に適している人の特徴として、最も重要なのは要介護者の所得が低い一方で、同居する家族の収入が高いケースです。具体的には、親が年金収入のみで住民税非課税の状況にあるにもかかわらず、同居する現役世代の子の収入が高いため、親の介護サービス自己負担割合が2割や3割になってしまっている場合です。このような世帯では、世帯分離により親の世帯収入が相対的に低くなり、介護サービスの自己負担額や上限額が大幅に軽減される可能性が高まります。

介護保険施設を利用中または利用予定がある場合も世帯分離の効果が大きく期待できます。特に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの施設サービスでは、負担限度額認定制度による食費や居住費の軽減効果が顕著に現れます。月額10万円以上の費用削減も珍しくないため、施設利用を検討している世帯には強くお勧めできます。

要介護度が高く毎月の介護サービス費用が高額になる場合も適しています。要介護3以上の方で在宅サービスを多く利用している、または今後利用予定がある場合、自己負担額が高額になりやすいため、高額介護サービス費の上限が下がるメリットが大きくなります。月額3万円程度の軽減効果が期待できるケースも多く見られます。

親が国民健康保険に加入している場合も検討価値があります。親が既に国民健康保険に加入しており、子の扶養に入っていない状況では、世帯分離による保険料の増加リスクが限定的で、純粋に介護費用軽減のメリットを享受できる可能性が高まります。

一方、世帯分離に適さない人の特徴も明確に存在します。要介護者である親自身の収入が高い場合は、世帯分離をしても期待するほどの負担軽減効果が得られません。例えば、親の年金収入が年額280万円を超えている場合、世帯分離をしても介護サービスの自己負担割合は2割のままであり、大きなメリットは期待できません。

同一世帯内で2人以上が介護サービスを受けている場合は特に注意が必要です。夫婦ともに要介護認定を受けている、または親子ともに介護サービスを利用しているような世帯では、世帯合算で高額介護サービス費や高額介護・医療費合算制度を利用していることが多く、世帯分離により個別の世帯となることで、かえって払い戻し額が減少し、総負担額が増える可能性があります。

会社員の子が親を勤務先の扶養家族に入れている場合も慎重な検討が必要です。世帯分離により親が扶養から外れることで、子の扶養手当や家族手当(月額1万円程度が一般的)が支給されなくなったり、親が新たに国民健康保険料を支払う必要が生じたりするなど、デメリットが介護費用軽減のメリットを上回る可能性があります。

親の預貯金や資産が多い場合も注意が必要です。負担限度額認定制度では預貯金等の金額にも制限があり(単身者で1,000万円、夫婦で2,000万円など)、これを超える場合は制度の対象外となるため、世帯分離をしても施設の食費・居住費軽減の恩恵を受けられません。

判断に迷う場合の対処法として、まずは地域包括支援センターのケアマネジャーに相談することをお勧めします。担当のケアマネジャーがいる場合は、その方の状況に応じた具体的なアドバイスが得られます。また、ファイナンシャルプランナーに相談することで、世帯分離による経済的な影響を具体的にシミュレーションし、介護費用だけでなく国民健康保険料、税金、各種手当など、家計全体への影響を総合的に評価してもらうことができます。

最終的な判断基準として、世帯分離による年間の総合的なメリット(介護費用軽減額)が、年間の総合的なデメリット(保険料増加、手当喪失など)を明確に上回る場合にのみ、世帯分離を実行すべきです。判断に迷う場合は、まず1年間の詳細なシミュレーションを行い、少なくとも年間10万円以上のメリットが確実に見込める場合にのみ検討することをお勧めします。

コメント