「お腹の中にいたときのこと、覚えてる?」と子どもに尋ねたとき、思いがけない答えが返ってくることがあります。体内記憶という言葉をご存じでしょうか。近年、多くの子どもたちが母親の子宮内での体験を語ることから、教育現場や医療現場でも注目を集めている現象です。しかし同時に、これが本当の記憶なのか、それとも嘘や作り話なのか、あるいは子どもの豊かな想像によるものなのか、その違いを見極めることは非常に難しい問題でもあります。親としては、子どもの話を信じたい気持ちと、科学的な疑問との間で揺れ動くこともあるでしょう。本記事では、体内記憶と嘘や作り話、想像との違いについて、科学的根拠、心理学的メカニズム、発達段階の特徴など、多角的な視点から詳しく解説していきます。子どもが語る不思議な話の背景にある真実を、一緒に探っていきましょう。

- 体内記憶とは何か:基本的な定義と現象の概要

- 科学的根拠の現状:医学界が示す見解

- 子どもの記憶発達:2歳から3歳の認知能力

- 想像力の発達:現実と虚構の境界

- 嘘と作り話の違い:子どもの心理メカニズム

- 体内記憶と想像の違いを見極めるポイント

- 胎児期の脳発達と認知能力

- 母親の心理状態と胎児への影響

- 出産体験とトラウマの研究

- 文化的・宗教的視点からの体内記憶

- 親子関係における体内記憶の意義

- 記憶力向上の方法と認知発達

- 池川明氏の研究と具体的症例

- 教育現場での活用と倫理的配慮

- 臨床応用とトラウマインフォームドケア

- 研究の方法論と今後の課題

- 国際的な研究協力の重要性

- 親としての適切な対応方法

- 体内記憶現象の多面的理解

- まとめ:バランスの取れた視点の重要性

体内記憶とは何か:基本的な定義と現象の概要

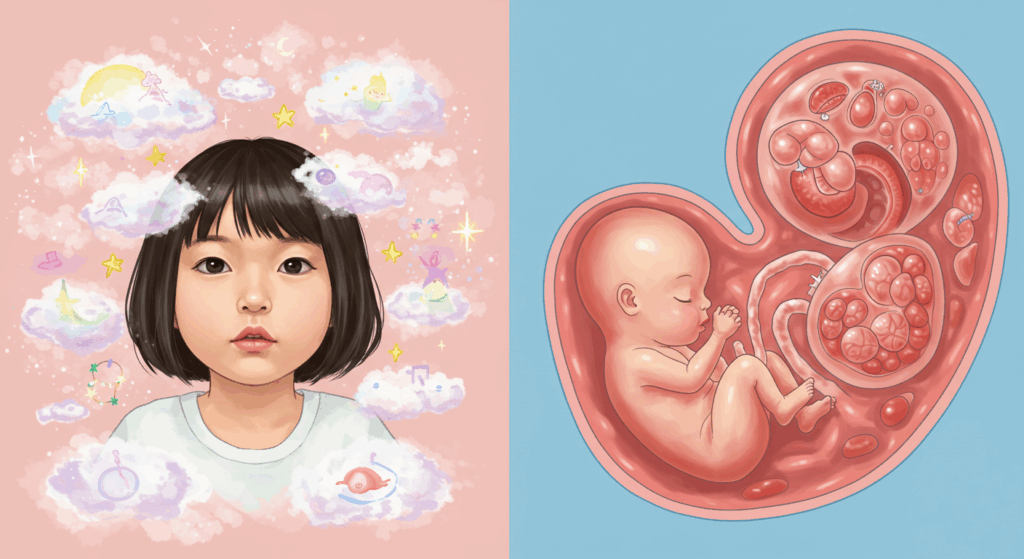

体内記憶とは、生まれる前の母親の子宮内での体験を記憶しているとされる現象を指します。産婦人科医の池川明氏が1999年から本格的な調査を開始し、これまでに3,500名以上の子どもたちにアンケートを実施してきました。驚くべきことに、1,000人規模の大規模調査では、約3割もの子どもたちに体内記憶があることが判明しています。

子どもたちが語る内容は非常に具体的で、温度感覚(「あたたかかった」「冷たかった」)、嗅覚(「くさかった」)、感情(「楽しかった」「さみしかった」「苦しかった」)など、五感すべてにわたる詳細な体験を含んでいます。特に興味深いのは、「パパとママを選んだんだよ」「お母さんがさみしそうな顔してたから笑ってほしくて来たんだ」といった、親選択に関する発言が多く聞かれることです。

2006年に日本のマタニティ雑誌が実施したアンケートでは、ほとんどの妊婦が体内記憶の存在を知っており、この現象に対する一般的な認知度は高まっています。2017年には一般社団法人日本胎内記憶教育協会が設立され、体系的な研究と教育活動が行われるようになりました。現在では、絵本作家のぶみと池川明氏による共同研究により、胎内記憶を話せる子ども6000人から聞いた証言に基づく「胎内記憶図鑑」も制作されています。

科学的根拠の現状:医学界が示す見解

体内記憶について最も重要な点は、現在のところ科学的・医学的根拠(エビデンス)が存在しないというのが医学界の一般的な見解であることです。この科学的懐疑論には、明確な理由があります。

発達心理学者キャロリン・ロヴィー・コリア氏の研究によると、赤ちゃんでも短期の記憶は持つことができますが、その期間は非常に限定的です。1歳なら8週間、2歳なら12週間ほどの記憶保持が可能とされていますが、それ以上の長期記憶を形成することは困難とされています。これは、2歳以下の脳は記憶を司る海馬が未発達であるためです。

海馬は記憶の形成と保持に中心的な役割を果たす脳構造ですが、この領域の完全な成熟は出生後数年にわたって続きます。胎児期の脳では、海馬をはじめとする記憶関連の神経回路がまだ十分に発達していないため、体験を長期記憶として保存することは、現在の脳科学の知見では説明困難とされているのです。

しかし重要なのは、科学的根拠がないからといって、すべてが否定されるべきではないという視点です。歴史を振り返れば、かつて科学的に説明できなかった現象が、技術の進歩によって解明された例は数多くあります。現在の科学技術や研究手法では解明できない現象が存在する可能性もあり、今後の研究の進展によって新たな知見が得られる可能性も残されています。

子どもの記憶発達:2歳から3歳の認知能力

体内記憶を理解するためには、子どもの記憶発達について詳しく知る必要があります。2歳から3歳の時期は、記憶能力が急速に発達する重要な段階です。

この時期の子どもの記憶力は、短記憶、エピソード記憶、そして感情と密接に結びついた記憶という3つの段階で発達します。2歳から3歳の子どもは、いちごやバナナ、みかんなど2から3個の言葉であれば記憶できるようになります。また、3つの入れ物に2つの物を入れるところを見せると、どの入れ物に何が入っているのかを答えられる能力も身につきます。

特に重要なのは、繰り返し目にするものや日常的に体験することを記憶する能力が高いという点です。さらに、楽しかった出来事や感情的な体験は記憶に残りやすい特徴があります。これは、体内記憶として語られる内容が感情的な色彩を帯びていることと関連している可能性があります。

言葉の発達に伴って、3歳頃から親子で複雑な会話ができるようになります。これは「ワーキングメモリー」と呼ばれる能力の発達を示しており、複雑な情報を処理し、表現する能力が向上していることを意味します。体内記憶が語られることが多いのが3歳前後であるのは、この言語能力の発達と密接に関係していると考えられます。

想像力の発達:現実と虚構の境界

2歳から3歳の子どもの最も大きな特徴の一つは、現実と想像の区別が曖昧であるという点です。この年齢の子どもは、本やテレビで見た話を自分の体験として語ることがよくあります。これは認知発達の正常な過程であり、問題行動ではありません。

子どもの想像力は非常に豊かで、見たものや聞いたものを自分なりに解釈し、新しい物語を創り出す能力があります。例えば、絵本で見た雲の上の世界の絵が、「お空の上から見ていた」という体内記憶の話に変換される可能性があります。また、家族の会話で聞いた妊娠中のエピソードが、子どもの記憶として再構成されることもあります。

心理学的な研究によると、子どもは親が強い関心を示すと、無意識に話を誇張したり、虚構の物語を作り上げたりして親を喜ばせようとする傾向があります。これは悪意のある嘘ではなく、親との関係性を良好に保ち、親の注目を得ようとする自然な反応です。体内記憶について親が興奮して聞き入る姿を見ると、子どもはさらに詳細な話を付け加えることがあります。

また、記憶の再構成という現象も重要です。人間の記憶は固定されたものではなく、思い出すたびに少しずつ変化し、新たな情報や感情が加わることがあります。子どもが体内記憶について語るたびに、話の内容が変化したり、新しい要素が追加されたりするのは、この記憶の再構成メカニズムによる可能性があります。

嘘と作り話の違い:子どもの心理メカニズム

体内記憶が嘘なのか、作り話なのか、それとも本当の記憶なのかを判断する前に、子どもにとっての「嘘」と「作り話」の違いを理解する必要があります。

大人の感覚では、嘘とは意図的に事実と異なることを述べる行為です。しかし、2歳から3歳の子どもにとって、事実と虚構の境界は非常に曖昧です。彼らが語る話は、大人が考える「嘘」ではなく、想像と現実が混ざり合った独自の真実である可能性があります。

発達心理学では、子どもの虚偽発言をいくつかのカテゴリーに分類しています。第一に、空想的な話があります。これは想像力の豊かさから生まれるもので、子ども自身も現実との区別がついていない場合があります。第二に、注目を集めるための誇張があります。親や周囲の大人の反応を見て、より面白い話をしようとする動機から生まれます。第三に、記憶の混同があります。実際の体験、聞いた話、見た映像などが混ざり合って、一つの「記憶」として語られることがあります。

重要なのは、これらのどれもが悪意のある嘘ではないという点です。子どもは大人を騙そうとしているわけではなく、自分の内的世界を表現しているに過ぎません。体内記憶として語られる内容も、この心理メカニズムの延長線上にある可能性が高いのです。

体内記憶と想像の違いを見極めるポイント

では、子どもが語る体内記憶が本当の記憶なのか、それとも想像によるものなのかを見極めることはできるのでしょうか。実は、この判断は非常に困難です。しかし、いくつかの観察ポイントがあります。

第一に、話の一貫性を観察することです。本当の記憶であれば、何度聞いても基本的な内容は一貫しているはずです。ただし、子どもの記憶は不安定であり、また記憶の再構成も起こるため、完全な一貫性を求めることは現実的ではありません。

第二に、外部からの情報の影響を考慮することです。子どもが体内記憶について語る前に、絵本やテレビ番組、家族の会話などで関連する情報に触れていなかったかを振り返ることが重要です。特に、「お空から見ていた」「雲の上にいた」といった表現は、絵本などでよく見られるイメージであり、外部情報の影響を受けている可能性があります。

第三に、親の反応と話の変化の関係を観察することです。親が興奮して聞き入ると、子どもの話がどんどん詳細になったり、劇的になったりする場合、想像力が加わっている可能性が高いと言えます。

第四に、具体性と抽象性のバランスを見ることです。本当の記憶であれば、具体的な感覚(温度、音、光など)の記憶があるはずです。一方、「幸せだった」「愛されていた」といった抽象的で哲学的な表現が中心の場合、大人の言葉や概念の影響を受けている可能性があります。

しかし、これらのポイントを総合的に考慮しても、確実な判断を下すことはできないというのが現実です。現在の科学技術では、子どもの記憶の真偽を客観的に検証する方法が限られているためです。

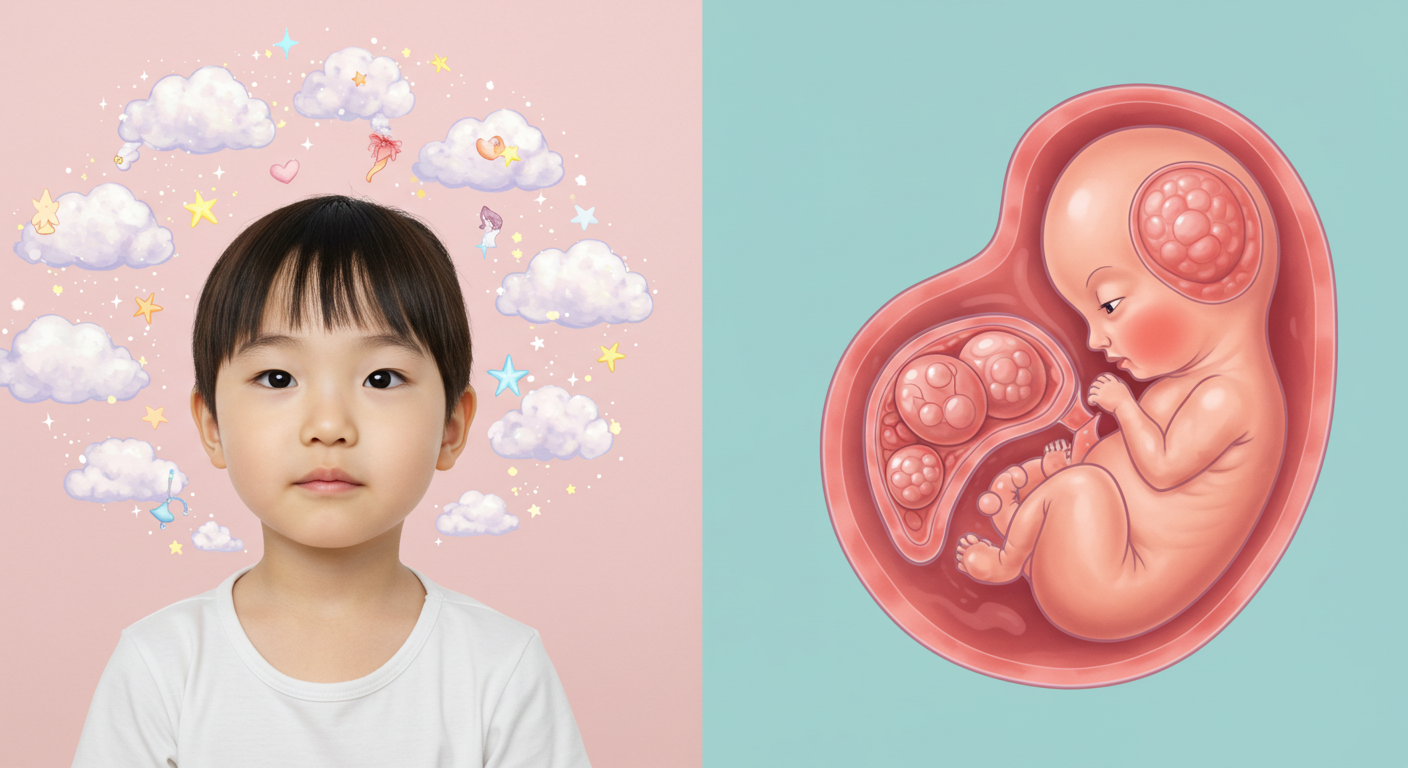

胎児期の脳発達と認知能力

体内記憶の可能性を考える上で、胎児期の脳発達について理解することは不可欠です。現代の脳科学研究により、胎児の認知能力について多くのことが明らかになってきました。

妊娠20週頃には、胎児の基本的な脳構造が形成され始めます。妊娠28週以降の胎児期後期になると、胎児は音響刺激に反応することが確認されています。胎児は母親の心拍数、呼吸音、声などを聞き分けることができ、これらの聴覚体験が出生後の認識能力に影響を与える可能性が示唆されています。

fMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いた研究では、妊娠30週以降の胎児において、聴覚皮質の活動が観察されることが明らかになりました。また、胎児期の後期には、睡眠覚醒サイクルが確立され、レム睡眠様の状態も観察されるようになります。

これらの科学的知見は、胎児が単なる受動的な存在ではなく、外界からの刺激を処理し、ある程度の認知活動を行っている可能性を示唆しています。特に、母親の声や感情状態を感じ取る能力があることは、多くの研究で支持されています。

しかし、重要な問題は、これらの体験が出生後に記憶として保持されるかという点です。記憶の形成には、海馬、扁桃体、前頭前皮質などの複数の脳領域が協調して働く必要があります。これらの領域の完全な成熟は出生後数年にわたって続くため、胎児期の体験が長期記憶として保存される可能性については、現在の脳科学では十分な説明ができていません。

母親の心理状態と胎児への影響

興味深いことに、国際的な研究により、妊娠期間中の母親の心理状態が胎児の脳発達に影響を与えることが明らかになっています。2024年の最新研究では、母親の心理的ストレスが胎児に与える影響について詳細な分析が行われました。

ストレスホルモンであるコルチゾールは胎盤を通過し、発達中の胎児をストレス信号にさらすことが判明しています。子宮内での母親の心理的苦痛への曝露は、胎児および新生児の脳発達に影響を与え、子どもや成人の長期的な神経行動機能にも関連することが明らかになりました。

具体的には、母親の心理的苦痛の上昇が、胎児の海馬と小脳の容積の減少、大脳皮質の脳回形成と溝の深さの増加、脳代謝物の減少、機能的結合の混乱などと関連していることが観察されています。

これらの研究結果は、胎児が母親の心理状態を何らかの形で「体験」している可能性を示唆しています。子どもが語る「お母さんがさみしそうだった」「苦しかった」といった体内記憶の内容が、母親の実際の心理状態と一致するという報告もあり、興味深い研究テーマとなっています。

ただし、これは胎児が母親の感情を「記憶」しているということではなく、母親のストレスが胎児の神経系の発達に影響を与え、それが出生後の性格や感受性に反映される可能性を示しているとも解釈できます。つまり、直接的な記憶ではなく、間接的な影響として現れている可能性があるのです。

出産体験とトラウマの研究

体内記憶に関連して、出産体験そのものが母子双方に与える影響についても、近年多くの研究が行われています。33カ国の専門家による国際的な研究では、出産の3分の1は心理的にトラウマティックな体験として経験されることが明らかになりました。

研究によると、女性の約4パーセント、パートナーの約1パーセントが出産によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症することが判明しています。この出産時のトラウマは、母親の心理状態だけでなく、母子の愛着形成にも影響を与える可能性があります。

2024年に中国で実施された多施設研究では、計画妊娠が心理的出生トラウマに対する重要な保護因子であることが特定されました。計画妊娠は初産婦の心理的出生トラウマのリスクを減少させる一方、計画外妊娠はリスクを増加させることが分かりました。

膣分娩を行った女性の心理的出生トラウマを調査した研究では、産後3日と42日で心理的ストレススコアに統計的に有意な差が認められ、出産体験の影響が長期にわたって続くことが示されています。

これらの研究は、出産という体験が神経生物心理社会的フレームワークを通じて理解される必要があることを示しています。母親の出産体験が困難であった場合、それが子どもの体内記憶の内容(「苦しかった」「怖かった」など)に反映される可能性も考えられます。

文化的・宗教的視点からの体内記憶

体内記憶現象は、様々な文化や宗教的背景の中で異なる解釈がなされています。この文化的多様性を理解することは、体内記憶と想像の違いを考える上で重要な視点を提供します。

東洋の哲学や宗教では、生命の連続性や霊的な存在について比較的受容的な考え方があり、体内記憶現象も自然な現象として受け入れられる傾向があります。仏教的な観点では、輪廻転生の概念と関連付けて考えられることがあります。子どもたちが語る「向こうの国から来た」「パパとママを選んできた」といった発言は、前世からの記憶や魂の選択という概念と結びつけられることがあります。

一方、西洋のキリスト教的文化圏では、科学的実証主義の影響が強く、体内記憶現象に対してより懐疑的な視点が取られることが多いです。しかし、近年では統合医療やホリスティックな健康観の普及により、従来の医学的枠組みを超えた現象にも関心が高まっています。

アフリカの伝統的な文化では、祖先の霊や部族の精神的なつながりという観点から、子どもの特別な記憶や知識を理解しようとする傾向があります。これらの文化的多様性は、体内記憶現象の普遍性と特異性の両方を理解する上で重要な視点を提供しています。

日本では、2000年頃までは体内記憶についての話はオカルト扱いされることが多かったのですが、池川明氏の研究活動や一般社団法人日本胎内記憶教育協会の設立(2017年)により、「胎内記憶」という言葉が徐々に一般的に使用されるようになりました。この認知度の向上は、文化的受容性の変化を反映しています。

親子関係における体内記憶の意義

体内記憶現象は、その真偽にかかわらず、親子関係に重要な影響を与えることが指摘されています。子どもが体内記憶を語ることで、親は生命の神秘や親子の絆について深く考える機会を得ることができます。

体内記憶を通じて、親子間で生命や誕生について話し合う機会が生まれます。これは子どもの自己肯定感の向上や、家族の絆を深めることに寄与する可能性があります。「あなたはパパとママを選んで生まれてきてくれたんだね」という会話は、たとえその内容が想像に基づくものであったとしても、子どもに「自分は望まれて生まれてきた」という強いメッセージを伝えます。

心理学的な観点から見ると、体内記憶の話を親が肯定的に受け止めることは、子どもの情緒的安定にも寄与します。自分の話を真剣に聞いてもらえるという体験は、子どもの自己価値感を高め、親子の信頼関係を強化します。

ただし、注意すべき点もあります。親が体内記憶に過度に執着したり、子どもに特定の内容を語るよう誘導したりすることは避けるべきです。子どもは親の期待を敏感に感じ取り、それに応えようとする傾向があるため、誘導的な質問は子どもの想像力による作り話を引き出してしまう可能性があります。

記憶力向上の方法と認知発達

子どもの記憶能力を理解する上で、記憶力向上の方法についての研究も参考になります。3歳から4歳の子どもを対象とした研究では、オノマトペを言いながら真似させたグループが最も良い記憶成績を示しました。

記憶術の基本的な方法である「リンク法」を取り入れて、暗記する材料の要素を関連するイメージとして結びつける方法も効果的です。また、パズル、積み木、おままごとなど知育玩具で遊ぶことで、記憶力をはじめ、手先の動き、動体視力、想像力などの教育効果が期待できます。

これらの研究から分かることは、子どもの記憶はイメージや感情と強く結びついているということです。体内記憶として語られる内容も、実際の体験というよりも、イメージや感情的な印象が言語化されたものである可能性があります。

睡眠と記憶の関係についての最新研究では、十分な睡眠が記憶力向上に不可欠であることが明らかになっています。乳幼児期(1から3歳)は1日11から12時間、幼児期(3から6歳)は1日10から11時間の睡眠が推奨されています。胎児期においても睡眠様の状態が観察されており、これが記憶形成にどのような影響を与えるかは興味深い研究テーマです。

池川明氏の研究と具体的症例

体内記憶研究の第一人者である池川明氏は、1954年東京生まれで、帝京大学医学部を卒業後、1989年に池川クリニックを開設しました。彼は母子に優しい医療の実現を目指し、胎内記憶研究を継続的に行っています。

池川氏の研究では、子どもたちから聞かれる具体的な体験談が数多く記録されています。例えば、「おなかの中は暗くて、でもあったかくて、泳いでいたんだ」や「向こうの国ではこどもがいっぱいいて上から見ていて」といった発言が報告されています。

彼の研究活動は国内にとどまらず、医師だけでなく胎内記憶に関心のある全ての人々を含む国際的な胎内記憶研究ネットワークを構築しています。2023年12月には胎内記憶研究に関するセミナーを実施するなど、精力的な活動を続けています。

最近では、絵本作家のぶみとの共同作業により、胎内記憶を話せる子6000人からの証言に基づいた「胎内記憶図鑑」が制作されています。池川氏の著書には「胎内記憶: 命の起源にトラウマが潜んでいる」「胎内記憶でわかった 子どももママも幸せになる子育て」などがあり、医学的見地から胎内記憶現象を考察し、子育てへの応用についても論じています。

ただし、池川氏の研究に対しては、科学的手法の厳密性について疑問を呈する声もあります。聞き取り調査や統計分析は貴重なデータを提供しますが、記憶の内容を客観的に検証する方法が限られているため、研究結果の解釈には慎重さが求められます。

教育現場での活用と倫理的配慮

体内記憶現象は、教育現場でも注目されています。生命教育や道徳教育の一環として、生命の尊さや親子の絆について考える教材として活用される場合があります。

ただし、教育現場での活用においては、科学的根拠の不確実性を適切に説明し、批判的思考力を育成することも重要です。子どもたちが盲目的に信じ込むのではなく、様々な視点から物事を考える能力を身につけることが大切です。

体内記憶研究においては、いくつかの重要な倫理的問題があります。まず、子どもを対象とした研究であるため、子どもの権利と福祉を最優先に考慮する必要があります。研究の過程で、子どもに過度な心理的負担をかけないよう配慮することが重要です。

また、親の期待や研究者の先入観が子どもの発言に影響を与えないよう、中立的な姿勢を保つことも必要です。さらに、研究結果の公表や解釈において、科学的根拠の不確実性を適切に伝えることも重要です。一般の人々に誤解を与えないよう、慎重な表現と説明が求められます。

臨床応用とトラウマインフォームドケア

体内記憶研究の成果は、産科医療や心理療法の分野で実践的な応用が検討されています。妊娠期間中の母親の心理的サポートや、出産時のトラウマ予防などの分野で、新たなアプローチが開発されています。

トラウマインフォームドケア(トラウマに配慮したケア)の概念は、出産体験においても重要な意味を持ちます。医療従事者が妊娠・出産・産後の体験が母子双方に与える長期的な影響を理解することで、より質の高いケアを提供することが可能になります。

体内記憶の概念は、親子関係の構築や愛着形成において重要な役割を果たす可能性があります。たとえ記憶の真偽が不明であっても、子どもの発言を通じて親子の絆を深め、子どもの自己肯定感を高める機会として活用することができます。

心理療法の分野では、出生前後の体験に焦点を当てた新たな治療アプローチが開発されています。これらのアプローチでは、言語化されていない早期体験の影響を理解し、それらが現在の心理的問題にどのように関連しているかを探求します。

研究の方法論と今後の課題

体内記憶研究における最大の課題は、科学的な検証の困難さです。記憶の内容を客観的に確認する方法が限られているため、研究は主に聞き取り調査や統計的分析に頼らざるを得ません。

現在の研究方法では、大規模なアンケート調査、詳細な聞き取り調査、統計分析などが主要な手法となっています。しかし、これらの方法では記憶の真偽を科学的に証明することは困難です。

今後の研究の方向性として、脳科学技術の進歩による新たなアプローチが期待されています。fMRI(機能的磁気共鳴画像法)やPET(陽電子放射断層撮影)などの技術を用いた脳活動の解析により、記憶のメカニズムがより詳細に解明される可能性があります。

また、胎児期の脳発達や記憶形成に関する基礎研究の進展により、体内記憶の可能性についてより科学的な議論が可能になることも期待されます。エピジェネティクス研究の進展も、体内記憶現象を理解する上で重要な手がかりを提供する可能性があります。母親の体験や環境が遺伝子の発現に影響を与え、それが子どもの行動や認知に影響する可能性についての研究が進められています。

国際的な研究協力の重要性

体内記憶現象は日本だけでなく、世界各国でも報告されています。しかし、文化的背景や研究アプローチには違いがあります。欧米では、より厳格な科学的基準を適用した研究が多く、懐疑的な見解が主流となっています。

国際的な研究協力により、より客観的で包括的な研究が可能になることが期待されています。異なる文化背景を持つ研究者間の協力により、現象の普遍性や文化的特異性についてもより深い理解が得られる可能性があります。

人工知能や機械学習技術の応用により、大量の体内記憶データから新たなパターンや法則性を発見することも可能になるかもしれません。これらの技術を活用することで、従来の研究手法では見つけることができなかった微細な関連性が明らかになる可能性があります。

親としての適切な対応方法

子どもが体内記憶について語り始めたとき、親としてどのように対応すべきでしょうか。ここでは、いくつかの具体的なアドバイスを提示します。

第一に、子どもの話を否定せず、肯定的に受け止めることです。たとえその内容が想像によるものであったとしても、子どもにとっては真実であり、大切な表現です。頭ごなしに「そんなことあるわけない」と否定するのではなく、「そうなんだね」と受け止めることが重要です。

第二に、誘導的な質問を避けることです。「お腹の中は温かかった?」「ママを選んできたの?」といった誘導的な質問は、子どもが親の期待に応えようとして作り話をする原因となります。子どもが自発的に語る内容を、静かに聞くことが大切です。

第三に、過度に執着しないことです。体内記憶があるかないかは、子どもの価値や親子の絆の深さを測る基準ではありません。体内記憶を語らない子どもも多くいますが、それは何の問題もありません。

第四に、科学的な視点も持つことです。子どもの話を楽しむと同時に、それが想像や作り話である可能性も理解しておくことが、バランスの取れた態度と言えます。

第五に、記録を残すことです。子どもが語った内容を日記や動画で記録しておくと、後から見返したときに貴重な思い出となります。ただし、記録を取ることが目的化して、子どもにプレッシャーを与えないよう注意が必要です。

体内記憶現象の多面的理解

体内記憶、嘘、作り話、想像の違いを明確に区別することは、実は非常に困難です。これらは完全に分離した別個の現象ではなく、連続的なスペクトラムの中に存在すると考えるのが適切かもしれません。

ある子どもの体内記憶の話は、実際の胎内体験の断片的な記憶が10パーセント、母親から聞いた話が20パーセント、絵本で見たイメージが30パーセント、子ども自身の想像が40パーセント、というように複数の要素が混ざり合っている可能性があります。

重要なのは、白か黒かの二元論的な判断を避け、多面的な視点から現象を理解することです。科学的な厳密性を持ちながらも、人間の内的体験の豊かさや複雑さを尊重する姿勢が求められます。

体内記憶現象は、科学、心理学、文化、哲学が交差する興味深い領域です。現在の科学では十分に説明できない現象であっても、それが持つ意味や価値を完全に否定する必要はありません。一方で、科学的根拠がないことを明確に認識し、過度な期待や信念を持たないことも重要です。

まとめ:バランスの取れた視点の重要性

体内記憶と嘘、作り話、想像の違いについて、本記事では多角的な視点から詳しく解説してきました。現在の医学的・科学的見解では、体内記憶には明確なエビデンスが存在しないというのが事実です。2歳以下の脳は記憶を司る海馬が未発達であり、胎児期の体験を長期記憶として保持することは、現在の脳科学の知見では説明困難とされています。

一方で、多くの子どもたちが体内記憶を語ることも確実な事実です。これらの発言は、子どもの豊かな想像力、親や周囲からの情報、そして可能性としての何らかの体験的要素が複雑に絡み合った結果である可能性があります。

重要なのは、一方的に信じ込むことも、頭ごなしに否定することも適切ではないという姿勢です。科学的な不確実性を認識しながらも、子どもの内的世界を尊重し、親子のコミュニケーションの機会として活用することができます。

体内記憶現象が私たちに教えてくれるのは、人間の記憶や意識の複雑さ、親子の絆の深さ、そして生命の神秘についての謙虚な姿勢です。真偽よりも大切なのは、子どもの話を通じて得られる親子の対話、生命への畏敬の念、そして人間の内なる世界への探求心かもしれません。

今後の学際的研究の進展により、この神秘的な現象についてより深い理解が得られることを期待しながら、現時点では科学的な姿勢と人間的な温かさのバランスを保つことが最も賢明なアプローチと言えるでしょう。

コメント